パーパスマネジメントとは?組織の存在意義から個人の幸福度を高める方法

パーパスマネジメントとは、企業のパーパス(存在意義)を従業員に浸透させ、より深めていく経営方法を指します。パーパスは、企業と従業員それぞれが持っているものです。それぞれのパーパスの重なる部分が大きいほど従業員エンゲージメントが高まり、生産性向上などのメリットが得られます。

本記事では、パーパスマネジメントが注目を浴びる背景を探るとともに、企業へ導入することで期待されるメリットを解説します。さらに導入方法や企業の成功事例も紹介しますので、参考にしてください。

パーパスマネジメントとは

パーパスマネジメントとは、企業のパーパスである「存在意義」を従業員に浸透させ、より深めていく経営手法のことです。

パーパスは企業のみが持つものではなく、従業員個人がそれぞれ持つこともあります。このパーパスが重なる部分が大きいほど、仕事へのやりがいや従業員エンゲージメントを向上させやすくなると言われているのです。

そのため、パーパスを意識できるマネジメントをすることが重要視されるようになりました。

『パーパス・マネジメントー社員の幸せを大切にする経営』著者へのインタビュー

弊メディアでは、アイディール・リーダーズのCHO(Chief Happiness Officer)であり「パーパス・マネジメントー社員の幸せを大切にする経営」の著者でもある丹羽 真理様に、パーパスマネジメントについてインタビューを行いました。

全文は以下の記事をご覧ください。

注目される背景

パーパスマネジメントが重要視されるようになった背景には、SDGsも影響しています。

SDGs(持続可能な開発目標)・サステイナブル・CSR(企業の社会的責任)という単語が注目を集めるようになり、「利益だけでなく社会のために何をしているか」が問われるようになりました。企業が何のために存在するかを問うパーパスの考え方は、SDGsを考えるときに必須の視点になりつつあるのです。

自社のパーパスを強く従業員に意識させながら具体的なSDGs指針を掲げる企業も増えてきました。今や、業態・地域・企業規模を問わずどの企業でもパーパスを意識する時代になりつつあるのです。

パーパスマネジメントのメリット

では、パーパスマネジメントを導入するに当たりどのようなメリットがあるのでしょうか。下記では代表的なメリットを紹介するので、参考にしてみましょう。

従業員の世代間ギャップが解消できる

個人ごとに異なるパーパスを意識しマネジメントに役立てていく手法は、世代間ギャップの解消に貢献します。

例えば、会社にいるミドル層以上の人材は「高い給料を稼ぐこと・社内から評価されること」をパーパスに据えている人が多いものです。一方、若手人材は「自己実現を叶えること・周囲と調和しストレスフリーに生きること」をパーパスに据えていることが多く、これが可視化されないと重大な世代間ギャップになることもあるでしょう。

同じ会社を働く同僚のパーパスが何であるか知り、マネジメントに役立てることができれば意思疎通も容易になるのです。

従業員エンゲージメントと生産性が向上する

会社のパーパスが可視化されていれば、従業員エンゲージメントと生産性が上がる可能性が高いです。

社会的意義の高いパーパスが設定されていて、それに沿ったマネジメントがされていれば納得感高く貢献できます。行動指針が明確なので自分に期待されていることがわかり、生産性も上がるのです。

また、納得感の高い状態が続くと従業員エンゲージメントも向上します。優秀な人材が定着する効果も得られるので、非常にメリットがあると分かります。

ステークホルダーからの支持が得られる

会社のパーパスが明言されていると、ステークホルダーからの支持を得やすくなります。

価値基準がわかるので安心感が強く、サプライヤー・株主・クライアントから評価されます。また、企業成長のバックストーリーや目指す理想像が伝わることでブランディングとして役立つことも多く、ファンとなる顧客も獲得しやすくなるでしょう。

持続的な成長をしたい企業こそ、パーパスを可視化してマネジメントに活かすべきなのです。

スピード感のある意思決定ができイノベーションを生み出しやすくなる

パーパスは行動指針のひとつとしても役立つので、スピード感のある意思決定が叶います。経営層やマネジメント層など意思決定に携わる人の助けになることはもちろん、従業員1人ひとりがパーパスに沿った行動を意識できれば、滞留時間が短くなるでしょう。

全員がパーパスを意識することで生まれるイノベーションも多いです。相互に意見を出し合ったり、ボトムアップ型の提案が出てきたり、組織全体の活性化にも貢献します。

パーパスマネジメント導入の4ステップ

ここでは、パーパスマネジメントを導入する際のステップを4つに分けて解説します。パーパスを設定して以降どうすればいいかイメージできないときに、お役立てください。

STEP1|パーパスを定義しパーパスステートメントを作成する

まずは、指針となるパーパスを定義します。会社単位のパーパスはもちろん、個人単位のパーパスも同時に意識すれば、自分たちが重視している価値観が分かるでしょう。

その後、パーパスステートメントを作成します。パーパスステートメントとは、文字通りパーパス(存在価値)を可視化したステートメント(声明)のことです。イメージするだけでなく実際に文章に起こすことで視認性が高くなるので、ぜひ取り組んでおきましょう。

企業によっては、ミッション・ビジョン・バリューのなかにパーパスステートメントを入れ込むケースもあります。自社にとって最も身近なステートメントになるよう工夫していきましょう。

STEP2|従業員にパーパスを浸透させる

パーパスステートメントを作成したら、従業員に浸透させるフェーズに入ります。

入社時の研修はもちろん、定期的におこなわれる年次研修・スキル研修・昇進試験などの場で取り上げてもよいでしょう。また、社内報・社内SNS・定例ミーティングなどを使い、トピックスとしてピックアップするのも効果的です。

ときには1on1ミーティングを活用し対面かつパーソナライズした浸透施策を練るねど、現場から共感を得ることも重視します。パーパスに共感を得られれば浸透も早くなり、従業員同士で意識しあうなどより活発な行動が望めます。

STEP3|パーパスを実行する

パーパスステートメントを設定しっぱなしにせず、具体的な行動に落とし込むことも大切です。

まずは経営層などリーダーシップを取るべき存在から、行動に移していくとよいでしょう。パーパスに合った組織づくり・マッチする人材の採用・資金調達など、経営層にしかできない行動も存在します。

また、人事評価制度にパーパスマネジメントの視点を盛り込み、より理想に近いロールモデルであるほど高く評価するなどの施策にするのもおすすめです。給与・昇進・昇格システムに反映されると従業員が自分事として捉えやすくなるので、行動促進に役立ちます。

STEP4| 実行したパーパスを評価する

パーパスを実行して以降は、定期的に取り組みを評価します。

当初イメージしていたパーパスや行動指針とズレがないか、部署・年代ごとに温度差がないかなど、細かくチェックするためレポーティングするのがポイントです。成果が出た場合は社内外に向けて報告し、エンゲージメントを高めていくとよいでしょう。

社内への報告には、社内報の活用がおすすめです。具体的な成果はもちろん、ロールモデルへのインタビューや社長からの労いコメントなど自由に掲載できるので、パーパスに合った施策が可能です。

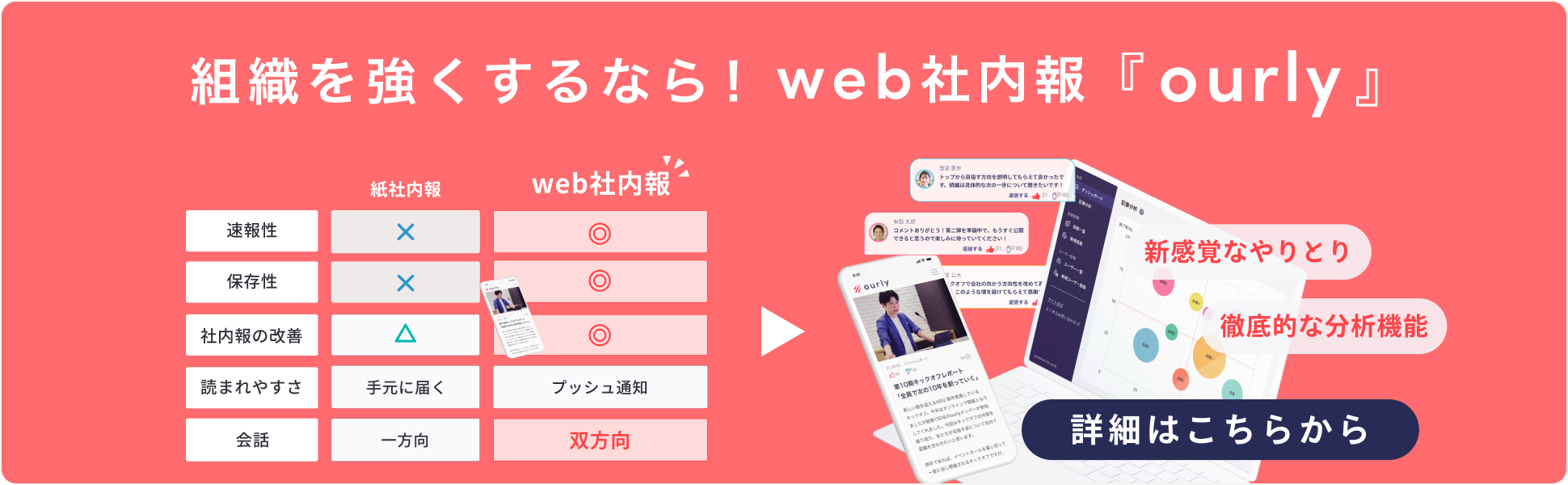

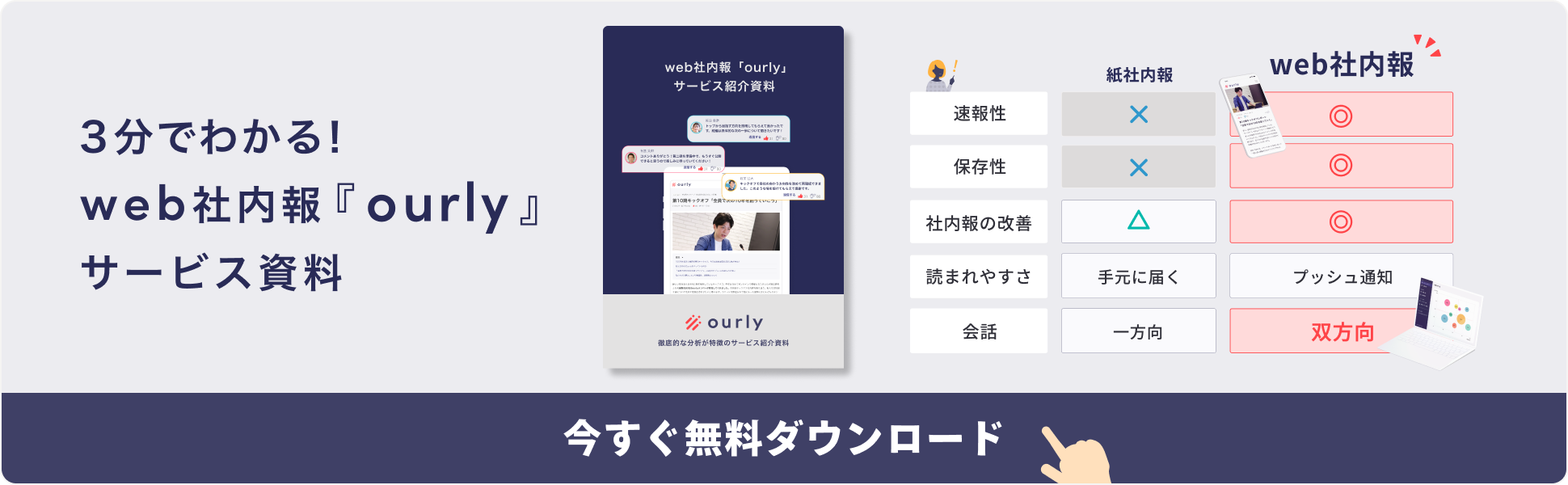

パーパスマネジメントを実現する社内報 ourly

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

ourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援と詳細な分析、洗練されたコンテンツ配信から、効率的な理念浸透や文化醸成を実現します。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」「理念浸透・文化醸成を通して組織改善したい」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

パーパスマネジメントを導入した5つの事例

最後に、パーパスマネジメントを導入した企業事例を紹介します、どのような視点でどんな施策をしているのか参考にしつつ、自社に活用できるポイントがないか探っていきましょう。

ナイキ|リスクを負ってでも自社の信念を貫く

URL:Nikeライフ

スポーツ用品ブランド・ナイキでは、「Believe in something, even if it means sacrificing everything.(信念を貫け。そのためにすべてを犠牲にするとしても)」というコピーを打ち出しています。

もともとは、自社が起用するフットボール選手による人種差別反対運動に賛同したことがきっかけでした。一部の人から不満を買ってでも、将来的な利益や目指すべき理想的な社会の実現にフォーカスすべきだと述べ、ナイキブランドの確立に成功しています。

実際に人種差別を否定するファンからの支持・購買が増えるなど、消費者に与えたインパクトが大きな取り組みとなりました。

パタゴニア|「地球を救う」壮大なパーパスが共感を呼ぶ

URL:パタゴニア のストーリー

スポーツ用品店・パタゴニアは、「地球を救う」という壮大なパーパスでステークホルダーからの共感を集めました。

「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む。」をキャッチフレーズにしており、エコバッグ・シェアリング、リジェネラティブ・オーガニック、プラスチック問題対策などさまざまな分野で問題提起・行動しています。また、地球のことを考えた投票など政治参画に関するトピックスを出すことも多く、注目を集めました。

ただ物を消費するための購買ではなく「購買体験」そのものが重視されるようにあなった昨今、パタゴニアのような共感を呼ぶパーパスマネジメントが評価されています。

ネスレ日本|3つの領域で社会貢献を目指す

URL:サステナビリティ | ネスレ日本 企業サイト | Nestlé : Good Food, Good Life

ネスレでは、「個人と家族」「コミュニティ」「地球」の3分野で社会貢献を目指しています。子ども食堂や医療機関への商品寄贈・商品パッケージ変更による環境負荷の軽減・健康的なコーヒー飲用習慣の推奨など、行動は多岐に渡ります。

日本法人独自の取り組みも多く、期間限定でクリエイティブリユース展を開催するなど広報にも力を入れてきました。共用価値を創造することで、エンゲージメントもステークホルダーからの評価も高めている事例です。

ソニー|ストレスを抱える人々に楽しみを提供する

URL:ソニーグループポータル | Sony’s Purpose & Values

ソニーは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というパーパスを掲げています。

新型コロナウイルス感染症が流行してからは、ステイホームでストレスを抱える多くの人に対して豊富なエンターテインメントを提供してきました。社を代表するゲーム機器・プレイステーション5の発売や協賛映画の公開などを予定通り踏み切り、自宅での楽しみを増やしています。

「楽しみを提供する」ことにパーパスを置く従業員のエンゲージメントも高まるなど、厳しい時代においてもパーパスにより確実な底力を積み上げた事例と言えるでしょう。

味の素|表彰や測定を行いパーパス浸透に取り組む

味の素では、革新性・独創性のある事業活動を通して社会価値と経済価値を共創した取り組みを表彰する「ASV(Ajinomoto Group Shared Value)アワード」を設置しています。

過去には、フリーザーの脱フロン化・オリゴ核酸技術製造サービス・新規磁性材料の開発による省エネルギー化およびCO2削減に取り組んだ企業などが大賞を受賞しており、社内外からの注目を集めました。社内だけでなく社外も巻き込んだ取り組みであり、業界全体を盛り上げる効果があるとして評価されています。

パーパスマネジメントを導入して自社の存在意義を浸透させよう

パーパスマネジメントとは、パーパスである「存在意義」を可視化し、それに沿った行動指針を取るようマネジメントする手法です。企業のみならず個人単位でもパーパスを意識することで、エンゲージメントや生産性向上の効果が現れるようになりました。

パーパスを設定して以降は、社内報を活用して広く社内周知することに努めましょう。理想的なロールモデルがいればインタビューを掲載するなど用途が広く、従業員からの共感を集めるツールとしても活用できます。