企業が「働きがい」向上に本格的に取り組む機運が高まっています。

製品やサービスの優位性だけでなく、そこで働く人々が意欲的に仕事に取り組み、組織が活力を保ち続けられるかどうかが企業の持続的成長を左右します。この視点から、投資家や社会の関心は財務情報だけではなく「人的資本」へと大きくシフトしています。

この記事では人的資本が重視される今の時代に、どのような「働きがい」向上施策が必要なのか、組織文化や経営戦略といった観点も交えながら、その具体的なアプローチを解説します。

働きがいとは

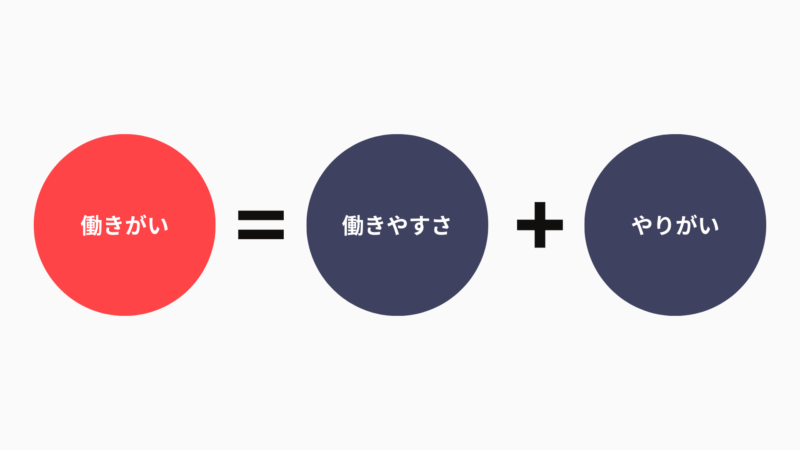

働きがいに明確な定義は存在しませんが、GPTW社や厚生労働省の定義を見ると、職場環境や制度が整うことによる「働きやすさ」と、その会社で働くことに対する「やりがい」をあわせたものが、「働きがい」であると考えることができます。

GPTW社の定義:働きがい=働きやすさ+やりがい

世界約150ヶ国で、「働きがいのある会社」を調査・分析し、認定・ランキングとして発表しているGreat Place to Work®(GPTW)は、「働きがい」を「働きやすさ」と「やりがい」の2要素で定義しています。

・働きやすさ(職場環境の整備や制度の透明性など)

・やりがい(成長実感、組織貢献、社会的意義など)

であり、これらが互いに高まることで、従業員が自律的にモチベーションを発揮できる状態を「働きがい」と捉えています。

厚生労働省の定義

厚生労働省の「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書」では、従業員が「働きやすさ」(働く苦労・障壁が小さい)や「働きがい」(働く価値がある)を感じられるような職場づくりを進めていくことが必要であると述べられており、それらが定着率や、従業員の仕事への意欲や前向きな行動に繋がるとされています。

働きがいとエンゲージメントの相互作用

働きがいが高まるほど、組織と従業員相互の信頼関係、つまりエンゲージメントが強化されると考えられます。

仕事を通じた成長感や組織への貢献意識が醸成されると、従業員はより主体的に行動し、組織のビジョンに共感するようになります。こうした状態を維持できれば、離職率の低下や企業ブランドの向上といった成果にもつながります。

働きがいが経営課題として注目される背景

人的資本開示の潮流

ISO30414(人的資本の情報開示に関するガイドライン)や、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準整備などを通じ、企業が「人的資本」をどう活用し、成果やリスクをマネジメントしているかを開示する動きが加速しています。

投資家や社会が非財務情報にも注目するようになった現在、従業員エンゲージメントスコアや離職率などが企業評価の材料となり、従来の財務指標のみで測りきれない組織力が見直されています。

少子高齢化と優秀な人材の確保

日本では、少子高齢化による人手不足が顕在化し、優秀人材の採用・定着をめぐる競争が一段と激しくなっています。

「働きやすさ」だけでは優秀な人材を引き留めることはできず、より魅力的な仕事や自己成長が望める環境を求めて転職をする人も増えています。

そのため、従業員がいかに「やりがい」を感じられる職場を作れるかが大きな差別化要因となります。

「働きやすさ」と「やりがい」の相乗効果

働き方改革により、リモートワークやフレックス制度を導入する企業は増えてきました。

かつてに比べれば、多くの企業で「働きやすさ」はかなり向上しているといえます。ただ、こうした制度的な整備を徹底しても、仕事そのものに意義やチャレンジを見いだせなければ、従業員のモチベーションを長期にわたって引き上げることは難しいでしょう。

GPTWによる調査でも、経営・管理者層との信頼関係があって、仕事の誇りや連帯感を感じることができる「やりがい」ある職場の方が、「働きやすい」職場よりも業績が向上していることが明らかになっており、この両者を高める必要があるとされています。

働きがいが企業業績や離職率に与えるインパクト

GPTWによる調査では、「働きがい」が高いと認定された企業の離職率は平均10%を切っているとされています。

さらに、それは業績面にも現れており、働きやすく、やりがいもある「働きがい」がある企業は、対前年の売上伸び率が平均43.6%と高い成長を遂げています。

仕事に意欲をもって取り組む社員が多い企業ほど、離職も低く、業績も好調であることがデータでも示されています。

日本の現状:働きやすさの向上とやりがいの停滞

リモートワークの普及やノー残業デーの導入など、働き方改革が功を奏して、少なくとも「働きやすさ」については多くの企業が改善を進めています。

一方で、リンクアンドモチベーション社が2023年に実施した日本企業の従業員エンゲージメント調査によると、「働きやすさ」の向上によって高まっていますが、「働きがい」は十分に高まっていないことが明らかになっています。

働く環境や制度整備は手がつけやすい一方で、他社も真似しやすく、中長期的な差別化要因にはなりにくいため、「やりがい」向上にしっかりと向き合うことが企業の経営層や人事部門には求められています。

働きがいを高める要素と施策:組織文化・カルチャー醸成の重要性

前述した通り、「働きがい」を高めるうえでカギとなるのは「やりがい」をどう高めるかです。

ここではやりがいを高めるための具体施策を提示します。

やりがい向上には組織文化がカギ

厚生労働省の調査報告でも、「やりがい」はミッション・ビジョン・バリューの共有や、社員の裁量権、称賛しあう文化など、ソフト面が影響を及ぼしているとされています。従業員が会社のビジョンに共感し、自分のアイデアを自由に提案し、失敗を糧に前進できるようなカルチャーであれば、やりがいは自然と育まれます。

そのため、次のような施策を取り入れて、理想の組織文化を醸成してくことが大事になります。

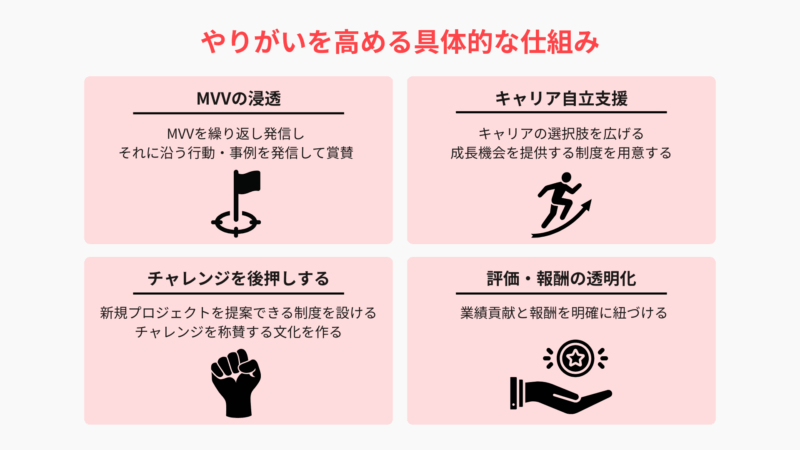

やりがいを高める具体的な仕組み

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の浸透

・社内報などを活用してMVVを繰り返し発信したり、それに沿う行動・事例を発信して称賛する

・部署単位でバリューをどう実践したかを共有しあう場を定期的に設ける

キャリア自律支援

・社内FA制度や副業解禁で従業員のキャリア選択肢を広げる

・成長機会を提供する1on1面談やメンター制度を用意する

チャレンジを後押しする

・従業員が新規プロジェクトを提案できる制度を設ける(社内コンテストなど)

・失敗を許容して、チャレンジする人を称賛する文化を作る

評価・報酬の透明化

・OKRなどゴール管理を導入し、業績貢献と報酬を明確に紐づける

働きがいを測定・評価する

働きがい向上に取り組む際には、現状把握と課題抽出が重要です。

eNPS(Employee Net Promoter Score)計測やエンゲージメントサーベイ結果を用いて現状把握を行うと良いでしょう。

エンゲージメントサーベイの具体的手順などについては、以下の記事をご覧ください。

「やりがい」を高めることで「働きがい」がある企業を作る

人的資本開示の時代において、企業が「働きやすさ」をアピールするだけでは十分ではなく、「やりがいのある会社かどうか」が差別化のポイントになります。

ハード面(就業制度の整備など)は手がつけやすく一定の水準を達成しやすい反面、ソフト面であるやりがい醸成や組織文化の変革は、短期間で成果が見えにくいため、どうしても後回しにされがちです。

しかし、やりがいが高い企業は業績面でも好影響があり、離職率の抑制や採用競争力向上にも寄与することが国内外の事例から示唆されています。従業員が仕事に意義と面白さを感じられる環境を築き上げることは、投資家や社会からも「人を大切にする企業」として評価される土台を作ることになるでしょう。