ペーパーレス化とは、ビジネスにおけるあらゆる紙文書をデジタル文書に変換していくことです。

SDGsといった環境配慮への動きやコロナによる働き方の多様化により、ペーパーレスへの動きが加速しています。

そこで本記事ではペーパーレス化の必要性とメリット・デメリット、導入の流れを詳しく解説していきます。

ペーパーレス化とは

ペーパーレス化とは、文字通り「紙(=paper)」を「少なくする(=less)」ための取り組みを指します。

ビジネスにおけるあらゆる紙文書をデジタル文書に変換していくこと、と理解してもよいでしょう。

パソコンやスマートフォン・タブレットで仕事をすることが当たり前になりつつある昨今、特にペーパーレス需要が高まっています。

下記では、ペーパーレス化にまつわる基本的な項目をチェックしていきましょう。

ペーパーレス化の必要性とは

ペーパーレス化は政府主導で国単位の推奨がされているため話題になることも多く、特に2018年に閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」は大きな注目を集めました。

以降、厚生労働省・国土交通省・文部科学省など各省庁や市区町村でもペーパーレス化の動きが盛んになり、企業の枠を超えて導入されています。

ペーパーレス化が必要とされている理由は、森林保護やセキュリティ対策強化によるものが大きいです。

紙の使用量を減らすことで不必要な森林伐採を抑制し、自然の保護や地球温暖化に歯止めをかけたいという狙いがあります。

また、個人情報や機密情報を紛失・流出するリスクを減らせるよう、十分なセキュリティ対策をするためにも紙管理ではなく電子管理が求められるようになりました。

ペーパーレス化は時代の移り変わりと共に生まれた新たなニーズだといえるでしょう。

ペーパーレス化によって業務効率は上がるのか

ペーパーレス化は、業務効率向上にも最適だとされています。

例えば、複数拠点を構える企業がペーパーレス化をすることで、郵送による紙文書の交換をする必要がなくなります。

電子データであれば即日リアルタイムに情報共有でき、よりスピーディーな仕事ができるようになるでしょう。

ITツールの技術革新も日進月歩でおこなわれており、複数人がひとつのドキュメントを同時編集できるなど業務効率に役立つ機能がどんどん搭載されています。

業務効率を上げるという意味でも、ペーパーレス化が効果的であると分かります。

ペーパーレス化の対象になる書類

ペーパレス化の対象になる社内の書類として、下記のようなものが挙げられます。

- 帳簿書類

- 納品書・請求書・領収書

- 決算書

- 申告書

- 契約書

- 議事録

- 稟議書

- 社内報

- パンフレット・リーフレット・カタログ

社内だけで使用する書類は、基本的に全てペーパーレス化できるでしょう。

税務署・年金事務所・健康保険事務所・公共職業安定所など公的機関に提出する書類であっても、一定の要件を満たせばペーパーレス化可能な場合があります。

また、インターネットを活用した情報検索による顧客流入が増加している昨今、パンフレットやリーフレットなどの販促物をデジタル化して誰でも気軽に閲覧できるように工夫している企業も出ています。

自社で使用している紙書類をリストアップし、ペーパーレス化できそうなものがないか探っていくとイメージしやすくなるでしょう。

ペーパーレス化7つのメリット

ここでは、改めてペーパーレス化のメリットを解説します。

メリットを理解することでペーパーレス化の意義・目的も明確になるため、目を通していきましょう。

コストの削減

ペーパーレス化により、印刷コストを削減できます。

コピー用紙・インク・トナーなどの購入費用を抑えられ、経費削減に貢献するでしょう。

複合機やシュレッダーの稼働時間も減り、特に多拠点オフィスを構える企業では光熱費やリース料の削減につながります。

また、会議の度に大量の紙を印刷してホチキス留めするための人的コストや時間的コストも削減でき、業務効率化に寄与します。

書類を探す時間の短縮

ペーパーレス化をすることで、大量のファイリングから必要書類をピックアップする手間を短縮できます。

倉庫から重いファイルを引っ張り出して1枚ずつ捲ったり、乱雑な机のうえから書類を探し出したりする労力がなくなるでしょう。

デジタル化しておけばファイルタイトルや作成日時で検索できるため、必要な書類を探しやすくなるというメリットが生じます。

日々多くの書類を扱う企業にこそ、ペーパーレス化の恩恵があるといえるでしょう。

書類作成時間の短縮

書類フォーマットをデジタルで用意しておくことで、書類作成にかかる時間そのものを短縮できます。

全て紙書類のまま管理している場合、同じような書類を作る場合でも毎回手書きせねばならず、面倒かつ煩雑な作業が増えていくでしょう。

その分本業に割ける時間が短くなり、業務効率化が損なわれてしまう可能性があります。

ペーパーレス化して書類作成を楽にすることは、業務効率化の観点からも非常にメリットが大きいと言えるでしょう。

情報共有の効率化

ペーパーレス化してデジタル管理に移行することで、従業員同士の情報共有が効率化します。

異なる拠点にいる従業員同士がリアルタイムで書類をチェックできるため、郵送による受け渡しのコストやタイムラグが発生しません。

また、オフィスにいる従業員とテレワークやモバイルワークをしている従業員間の連携も楽になります。

社内だけでなく社外への情報共有や連携にも役立つため、スピーディーなやり取りに役立つでしょう。

セキュリティの強化

書類の紛失・盗難による情報流出を避けられることも、ペーパーレス化の大きなメリットです。

電車内や飲食店に重要書類を置き忘れて機密情報が漏れたり、盗難や悪意のある内部流出による個人情報が流出したりすることを防ぐ効果があります。

セキュリティソフトをインストールする、パソコンにIDとパスワードによるログインを設定しておく、セキュリティ対策に強いSaaSを使うなど対策すれば、デジタル化した方が情報流出のリスクは低減しやすくなるでしょう。

情報化社会とされる今の時代であるからこそ、必要な観点だと言えそうです。

テレワークなど多様な働き方を推進

ペーパーレス化をすることでテレワークなど多様な働き方がしやすくなり、雇用の創出に役立ちます。

どんな働き方をしていても社内情報格差が生じないため、いつでもどこでも働きやすい会社として体制を整えられるでしょう。

また、テレワークを希望する優秀な人材が求人に応募してきたり、ライフプランが変わっても退職することなくテレワークで勤続できたりするなど、人材の採用・育成面でもメリットが大きいことも特徴です。

書類をする保管する場所の削減

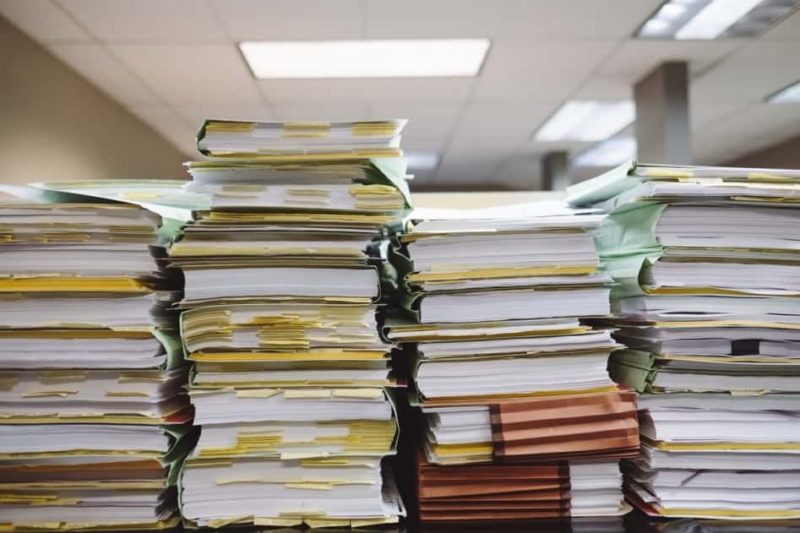

大量の書類がある場合、ファイルや段ボールに収納して保管しなければなりません。

オフィススペースを圧迫するため乱雑な見た目になるだけでなく、必要な面積が増えることでオフィスコストを増大させやすくなります。

必要に応じて外部の倉庫を借りるなど、プラスで費用がかかってしまうケースもあるでしょう。

コンパクトオフィスを望むのであれば、もはやペーパーレス化は欠かせない視点だと分かります。

紙やインクの消費が減り環境に優しい(SDGs)

必要最小限の印刷資源しか使わないため紙・インクなどの使用量が減り、環境に優しくなるというメリットも生じます。

CSRやSDGsの観点からも環境保存の観点で企業に期待されている役割は多く、企業規模の拡大に合わせて社会的責任も増えていくでしょう。

早期の段階からペーパーレス化を推進していくことで、環境に優しい企業として注目されやすくなる効果も期待できます。

ペーパーレス化5つのデメリット

メリットの多いペーパーレス化ですが、デメリットも存在します。

ここではペーパーレス化のデメリットを解説しますので、どちらも参考にしながら施策を検討していきましょう。

導入コストが高くなる場合がある

ペーパーレス化を進めるためには、業務に使えるITツールの導入が欠かせません。

ツールの月額使用料やパッケージの購入にコストがかかることも多く、導入にいくらかかるか試算しておく必要があるでしょう。

特に従業員数が増えて付与アカウント数が増えるほどコストが膨らむ料金形態であるツールも多く、今後の成長戦略と照らし合わせながら検討していく必要があります。

ランニングコストが膨らみすぎて財務状況を圧迫しないよう、対策していきましょう。

システム障害や故障等による影響を受ける

完全にペーパーレス化してデジタルのみを採用した場合、システム障害や故障による影響を受ける可能性があります。

システムダウンして全社的に仕事ができなくなると、大きな損害が発生するでしょう。

サーバーダウンによる機会損失が生まれたり、インターネット回線の切断によるアクセス遮断が発生したり、さまざまなリスクが考えられます。

地震や台風により停電したときはほぼ一切の仕事ができないと考え、リスクマネジメントをしておく必要がありそうです。

導入時にITリテラシーが求められる

ツールを活用してペーパーレス化をする場合、導入時に一定程度のITリテラシーが求められます。

セキュリティレベル・搭載機能・使用感・サポートの手厚さなど複数の観点から比較・検討しながら自社に合ったツールを選定していくためには、ITに関する知識が必要でしょう。

自社だけのネットワークサーバーを構築したり自社アプリを開発したりするのであれば、更に専門的な知識が必要です。

ノウハウやナレッジの蓄積が十分でない場合は外部の専門家を頼るなど、別の手段を考えましょう。

一部書類は紙媒体で保管しなければならない

e-文書法や電子帳簿保存法が施行されているとはいえ、まだまだ紙のまま保存しなければいけない書類も多いです。

例えば法人税法・商法・証券取引法・会社法などで電子保存が認められていない書類は、紙での保管が必須です。

また、解像度の高さ・電子署名の有無など電子保存の要件を満たしていない書類や、取引年月日・勘定科目など処理に必要な情報が1枚にまとまっていない書類なども紙で管理しなければいけません。

ペーパーレス化だからといって原本書類を全て破棄してしまうことは大きなリスクとなるため、どこまでデジタル化していいかをしっかり調べる必要があります。

はんこ文化が根強い企業もある

企業・組織によってはまだまだはんこ文化が根強い場合もあります。

社内は徹底してペーパーレス化できていても取引先企業が紙でのやり取りを重視している場合、合わせなければいけないシーンが増えてくるでしょう。

はんこだけでなく直筆でのサインや複写式の契約書に価値を見出している場合も、完全なペーパーレス化は難しくなります。

現代はちょうどペーパーレス化への過渡期にあり、急激に全てをデジタル化することは難しいと認識しておいた方がよさそうです。

ペーパーレス化を導入する流れと手順

次に、ペーパーレス化を導入する流れについて解説します。

ひとつずつ手順を追って紹介しますので、ステップを細分化しながらイメージしていきましょう。

ペーパーレス化の必要性について理解を深める

まずはペーパーレス化の必要性について、社内で広く理解を求めることが大切です。

経営層だけでなく現場にも考えを浸透させ、共感してもらうことが欠かせません。

理解が得られないままトップダウン式で無理なペーパーレス化を進めると現場との乖離が起きやすく、却って使いづらいシステムになってしまうこともあります。

また、必要性が分からないからこそペーパーレス化に前向きになれない従業員が出て、形骸化しやすくなるため注意しておきましょう。

ペーパーレス化導入の体制づくり(順位付け)

ペーパーレス化によって業務フローが変わることは多く、ときには業務内容ごと見直すケースも出てきます。

まずはプロジェクトチームを立ち上げたり推進メンバーを決めたりするなど体制づくりをおこない、スケジュールやタスクを可視化していくとよいでしょう。

ペーパーレス化することだけを目的とせず、あくまでもその先にある業務効率の改善やコストダウンに焦点を当てて意義を見失わないようにすることも大切です。

部分的にペーパーレスの取り組みを開始

一度に全ての業務・部署をペーパーレス化しようとせず、まずは部分的な導入からスタートするのが理想です。

デジタル化する書類や順番を決めて実行することでペーパーレス化のノウハウが蓄積されていきますので、範囲を広げる際の参考にしていくとよいでしょう。

スモールステップで導入していくことにより、万が一失敗やリスクが生じたときのカバーもしやすくなります。

部署ごとの業務をリストアップし、デジタル化しやすそうな部分から着手することがポイントです。

ペーパーレス化を成功させた企業事例3選

最後に、ペーパーレス化を成功させた企業の事例を紹介します。

どんな方法で効果を得たのか学び、参考にしていきましょう。

ボンズコミュニケーション|アクセス効率UP

ボンズコミュニケーションでは、ペーパーレス化により情報へのアクセス効率向上を成功させています。

情報の検索性が上がったことでファイルやキャビネットを毎回確認する手間が減り、ほしいときにほしいドキュメントをすぐ引き出せるようになりました。

「前回の議事録を今すぐ見たい」「前任者が作成したプレゼン資料を参考にしたい」など柔軟な対応ができるようになり、業務のクオリティも上がった事例だと言えるでしょう。

紙をなくすことだけでなく業務効率やパフォーマンスの向上を狙いたい企業は、ぜひ参考にしたい事例です。

三菱総合研究所|テレワーク環境整備

三菱総合研究所では、テレワーク環境を整備するためペーパーレス化を推進しています。

オフィスにいても自宅にいても同じ量・質の情報を参照できるようになり、場所に縛られない働き方を可能にしています。

ペーパーレス化だけでなくオンラインミーティングによる対面会議の減少やワークフローのデジタル化なども同時並行で進めることで、更なる労働環境改善ができるようになるでしょう。

働き方改革の一環としてペーパーレス化に取り組むことも効果的だと分かる事例です。

シコー|社内報のWEB化

シコーは、社内のIT化を進めるための施策としてWeb社内報「ourly」を導入し、ペーパーレスを実現しています。

役員や経営層による片道通行の情報発信だけでなく従業員も書き手になれるよう工夫したことで、社内コミュニケーションの活性化も促進できるようになりました。

紙での社内報と違い、閲覧数や反応の程度を数値で可視化できることも社内報のメリットだと言えるでしょう。

印刷や配布にかかる工数・コストも削減できるため、ペーパレス化を視野にWeb社内報を導入する手法も効果的です。

まずは社内報のペーパーレス化から始めよう

社内報は、自社のミッション・ビジョン・バリューや経営方針を現場に浸透させたり円滑な社内コミュニケーションを築いたりするために欠かせないツールです。

一方、紙での社内報のままではペーパーレス化ができず、印刷や配布にかかるコストがどんどん膨らんでしまうというデメリットも生じます。

社内報のWeb化を図り、ペーパーレス化の第一歩としている企業も増えています。

スモールステップで始めるきっかけにするためにも、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

社内報のペーパーレス化なら「ourly」

ourlyは株式会社ビットエーが提供する、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、他のweb社内報よりも豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとして活用できることが魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 分析機能に特化しているためメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や改善度合いを可視化することができる

とった特徴があるため、「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」や「web社内報を活用して組織改善したい」という方におすすめのweb社内報ツールです。