社内広報施策として新入社員の自己紹介は鉄板ネタになります。これまで多くの企業の自己紹介記事を拝見させていただきましたが、毎年決まった定型文で企画し、なんとなく自己紹介をしている企業が大半を占めていると実感しています。

そこで、本記事では自己紹介の目的に立ち返り、また目的を達成する上で盛り込むべき5つの情報について解説します。

自己紹介の目的に立ち返る

自己紹介の目的を「自己紹介をする立場」と「社内で企画する立場」に分けて考えてみます。

まず自己紹介をする立場の目的は、言わずもがな他のメンバーに覚えてもらうことが目的です。

一方、企画する立場は、新しく入った方がスムーズに仕事が出来る環境を作ることが目的だと思っております。

釈迦に説法ですが、異なる職場環境で勤務してきた初対面同士が、急に同じチームで仕事をすることは簡単なことではありません。

そのため、自己紹介によって、お互いの関係が構築され、スムーズ仕事ができることまで実現することが、理想的な社内広報施策と言えるでしょう。

なぜ自己紹介はコミュニケーションで重要なのか?

そもそも、なぜ私たちはこれほどまでに自己紹介を重視するのでしょうか。それは、自己紹介が単なる挨拶以上の役割を持っているからです。ここでは、自己紹介が持つ2つの重要な役割について解説します。

第一印象を決定づける「初頭効果」

人が他者を評価する際、最初に与えられた情報が最も強く印象に残るという心理現象を「初頭効果」と呼びます。自己紹介は、まさにこの初頭効果が最も強く働く場面です。

ここでポジティブな印象を与えることができれば、「明るい人だな」「仕事ができそうだな」といった良いイメージが相手に記憶され、その後のコミュニケーションが非常にスムーズになります。逆に、ここでつまずいてしまうと、ネガティブな印象を後から覆すのは簡単ではありません。だからこそ、自己紹介は第一印象をマネジメントする絶好の機会なのです。

その後の人間関係をスムーズにする潤滑油

自己紹介は、自分という人間を相手に知ってもらうためのプレゼンテーションです。自分の仕事内容や経歴だけでなく、趣味や好きなことといったパーソナルな情報を提供することで、相手はあなたの人柄を理解し、親近感を抱きやすくなります。

共通の趣味が見つかれば、それがきっかけで会話が弾み、一気に距離が縮まることもあります。自己紹介で開示された情報は、その後の雑談や業務上のコミュニケーションを円滑にする「潤滑油」として機能し、良好な人間関係を築くための強固な土台となるのです。

こちらの動画でも解説をしておりますので、ぜひご覧ください。

自己紹介の目的を達成する5つの情報とは

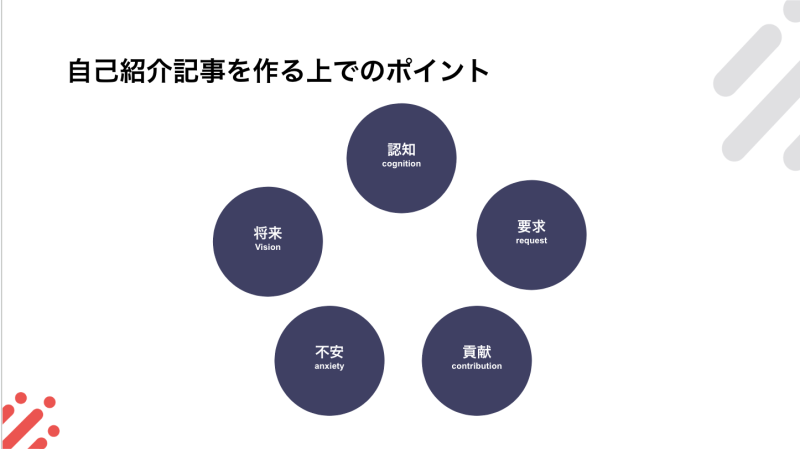

次に企画する立場が自己紹介の目的(=新しく入った方がスムーズに仕事が出来る環境を作ること)を達成する上で公開すべき情報を解説します。

結論、私の経験則上、下記の5つの項目を発信することが目的を達成する自己紹介になると考えてます。

例も挙げているので是非、ご参考ください。

認知:自分をどんな人間として認知してほしいか?

(例)3社経験し、ずっと営業畑にずっといました

要求:自分が働きやすい状態を作るために知っておいてほしいこと

(例)毎週月・水は子供の送り迎えのため早上がりします

貢献:自分が他のメンバーに寄与できること(≒自分の強み)

(例)コスメ領域での消費者(toC)営業経

不安:自分がいま不安に思っているこ

(例)消費者(toC)営業経験しかなく、法人(toB)営業経験がない

将来:このあとどんなキャリアを歩みたいと思っている

(例)事業責任者として組織を引っ張りたい

特に新卒社員には要求や貢献を発信するハードルは高いと思いますので、すべて開示する必要はないですが、5つの観点に沿って自己開示ができるとスムーズに仕事が進められると思います。

よくある自己紹介・プロフィール施策の失敗例

先ほどご紹介した5つの項目を意識するとともに、よくある失敗例も参考にしながら、効果的な自己紹介をおこなえるようにしましょう。

新入社員しか使わない

新入社員が気軽に相談できる先輩を早く見つけるために、管理職や事業部長といった役員層も含めたプロフィールの作成、公開は重要です。

もちろん、新入社員が使うことで同期意識の醸成につながりますが、プロフィールがなくても交流が活発に生まれやすいです。ぜひ組織全体を巻き込んで、プロフィールの活用を進めましょう。

表面的な情報しかない

プロフィールや自己紹介には、細かい情報が必要です。なぜなら、コミュニケーションの活性化を起こすためには、話しかけようというアクションを生む必要があります。

例えば、趣味が「読書」の場合と「ミステリー小説」の場合、どちらが話しかけたくなるでしょうか。ミステリー小説が好きな方は後者の方に話しかけますよね。

このように細かい情報はアクションを生みますので、表面的な情報だけを発信するのは控えましょう。

辛気臭い顔写真

プロフィール写真を活用されている方は特に意識していただきたいのですが、辛気臭い顔写真はやめましょう。新入社員からすると、プロフィールに掲載されている写真で第一印象を決めます。

話しかけたいと思ってもらえるような、笑顔の写真や趣味に没頭している写真などを選ぶことがおすすめです。

自己紹介・プロフィールの活用が成功した事例

自己紹介やプロフィールの活用により、オンボーディングがしやすくなった事例や社内コミュニケーションの活性化につながった事例をご紹介します。

マキチエ株式会社

補聴器の開発・製造から販売までを手がけるマキチエ株式会社は、全国に38拠点を展開しています。拠点や部署が物理的に離れているため、社員同士の姿が見えにくく、組織の一体感や社内コミュニケーションの希薄化が課題となっていました。

そこで導入されたのがプロフィールの活用です。お互いを知るきっかけが生まれたことで、コミュニケーションの質が向上。さらに入社直後のオンボーディング段階から安心して働ける基盤が整い、離職率の改善にもつながりました。2024年には32名が離職していたところ、現在は17名まで減少しています。

アイリスチトセ株式会社

業務用家具の販売や空間デザインを手がけるアイリスチトセ株式会社は、全国に約30カ所の営業支店を展開しています。また直近10年で従業員数も3倍になったことから、従業員同士の顔と名前が一致しないという問題が起こりました。

組織としての一体感を育むことや、縦割りの組織感をなくし全体最適でプロジェクトを進めるためにプロフィールの導入をおこないました。結果的に、社員同士の認知率が格段にあがり、エンゲージメントスコアでも10pt増加しました。

まとめ

全国に拠点を展開している企業やリモートワークを導入している企業では、従業員同士の顔と名前が一致しないという課題が少なくありません。

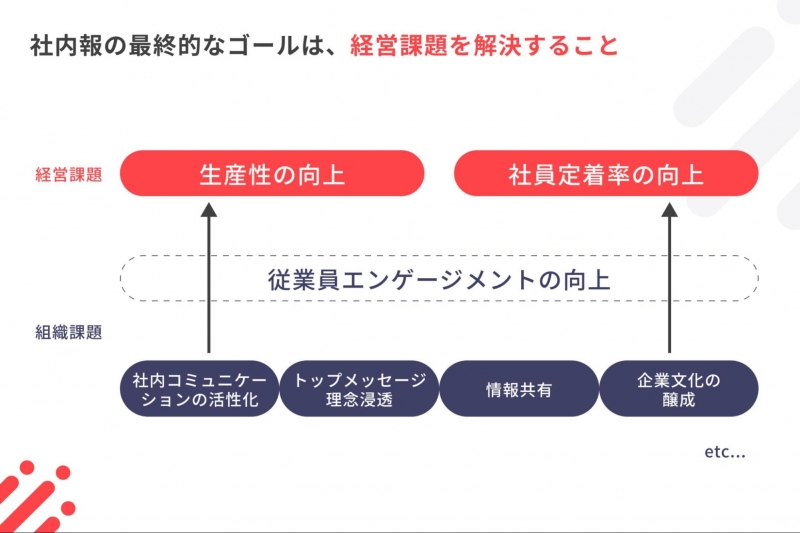

しかし、一緒に働く人や組織について理解を深めることは、従業員エンゲージメントの向上につながり、ひいては生産性の向上や人材定着にも大きく寄与します。

今回ご紹介した自己紹介の工夫を取り入れていただくことで、新入社員のオンボーディングや社内広報の施策としても有効に活用いただけるはずです。ぜひ貴社の取り組みにお役立てください。えて、新入社員のオンボーディングや社内広報の施策としてご活用いただけますと幸いです。