新型コロナウイルスの影響により、感染拡大防止のため、リモートワークを導入する企業が増えました。それに伴い、出社をするという必要性が薄れ、生産性が求められるようになってきています。

フレキシブルな働き方に変わる一方、社員間でのコミュニケーション量の減少や、生産性の低下などさまざまな課題もあります。

新しい働き方として注目が集まるリモートワークは、これからの社会にどのように浸透していくのでしょうか。リモートワークの歴史から、導入方法まで幅広く紹介していきます。

リモートワークとは?テレワークとの違いや歴史について

リモートワークとは?テレワークとの違いについて

リモートワークとは、「remote=遠い、遠方の」「work=仕事」を掛け合わせた造語であり、遠く離れた場所で仕事をすることを意味します。

テレワークと混同されがちですが、日本テレワーク協会によると、

「tele=離れた所」「work=仕事」

(引用:日本テレワーク協会「テレワークとは」,<https://japan-telework.or.jp/tw_about-2/>,2020年9月閲覧)

と表記され、場所や時間を有効に活用する柔軟な働き方であると定義づけされています。

両者に大きな意味の違いはないですが、テレワークは定義づけされており、リモートワークは特に決まりなく、最近新型コロナウイルスの影響でメディアに取り上げられているため、認知度が高いでしょう。

「在宅勤務」「サテライトオフィス」なども類義語にありますが、リモートワークは「オフィスに出勤せず場所を問わず働く」という認識で間違いないでしょう。

リモートワークの歴史・始まり

では、リモートワークの始まりとはいつからなのでしょうか。

実は、1970年代のアメリカで誕生したと言われています。当時、アメリカでは自動車による大気汚染が問題となっていました。そこで、大気汚染対策と交通渋滞の緩和のために、オフィスではなく、「自宅にいながら仕事をする」スタイルが導入されました。

また、日本では1984年、NEC(日本電気株式会社)が吉祥寺にサテライトオフィスを設置したことが起源と言われています。サテライトオフィスとは、企業の本拠地から離れた場所に設置されたオフィスのことです。当時、結婚や出産が原因で退社する女性が多かったため、自宅から通いやすく、子育てできる環境を整えるために導入されました。

日本におけるリモートワークの導入状況と海外との比較について

そもそも、日本ではどのくらいリモートワークが普及しているのでしょうか。

海外の普及率と比較して見いていきましょう。

海外比で見る日本におけるリモートワークの導入状況

リモートワークがもっとも普及しているのはアメリカです。全企業のおよそ85%がリモートワークを利用可能な制度を導入しています。欧州では、イギリスやドイツが日本を上回る一方で、フランスは導入率が14%と日本の19%を下回っています。

テレワーク「導入率」緊急調査結果(【図1】)をみると、「日本でもコロナの影響で約5割の企業が導入している」と答えています。

また、日本以外のアジア諸国も欧州に比べて導入率が低いと言われており、まだまだオフィスでの長時間労働の風習や、リモートワーク導入の設備が整っていない環境が原因に挙げられます。

韓国では、スマートワーク(リモートワークの導入)を政府主体で進めており、全体労働人口の30%が導入できる環境にあること目指しているように、導入に積極的な国もあります。

先進国は、発展途上国と比べるとリモートワークの普及率が高い傾向があることが分かります。

【図1】海外のテレワーク導入状況

(引用:テレワーク総合ポータルサイト,「海外のテレワーク導入状況」,<https://telework.mhlw.go.jp/telework/abr/>,2020年9月閲覧)

業種によっても異なる?日本でリモートワークが進みにくい理由

コロナ渦においてもリモートワークを導入できていない企業もあり、およそ4割の企業が導入していないことが分かります。現状として、企業の規模、また業界や業種によっても異なります。規模としては、40名以下の企業の導入率は少なく、業種でいうと、現場作業・対人サービス業務などが中心の業種ではリモートワークの浸透が抑えられていることが推測されます。

なぜ日本では進みにくい?海外に比べた日本企業の状況

アメリカを例にあげると、国土の問題が挙げられます。国土が広く、移動時間に時間と費用がかかってしまうため、リモートワークが普及しやすい環境にあります。

また、日本は定時にオフィスに出社し、退社することが一般的であり、「働いた時間に見合う給料が貰える」という時給制の価値観が根強いのが現状です。

一方のアメリカでは、「何をしたか」がもっとも重要である成果主義が浸透しています。リモートワークにおいても、結果を残すことができれば認められるということです。

日本人は「協調性」の意識が強く、個人で仕事をするより、チームで仕事をすることが重視されています。それぞれ別の環境で働くことにまだ慣れていない日本では、リモートワークが進みにくい理由であると思われます。

リモートワークの課題と解決方法

リモートワークにおける課題は多くあげられます。今回は、その中でよくあげられる課題について「評価・管理制度」「コミュニケーション」「環境・生産性」「セキュリティ」の4つの観点から紹介して行きたいと思います。

評価・管理制度におけるリモートワークの課題

評価・管理制度の課題として、オフィスにいる時間と比べて従業員を管理できないことがもっとも大きな課題に挙げられます。先述しましたが、これまで「時間」に対価が支払われていたため、リモートワークにおける評価基準が整っていません。正しい管理のもと、上司が適切な評価が行うことができなければ、部下のモチベーションが下がっていしまいます。

コミュニケーションにおけるリモートワークの課題

新入社員の教育環境の欠如

新入社員は、まだ会社の業務や理念浸透が教育されおらず、研修をしなければなりません。しかし、リモートワークでの研修となると、画面上でのコミュニケーションしか行うことができないため、教育環境としては不十分になってしまいます。

社員同士のコミュニケーションの減少

社員同士がそれぞれ違う環境で働くことによって、コミュニケーション量は減少してしまいます。その結果、モチベーションや業務の進捗状況が見えづらくなり、生産性が落ちてしまうことに繋がりかねません。

環境・生産性におけるリモートワークの課題

環境問題

リモートワークにおいて、通信環境を整えることは必須になります。すべての家庭に、wi-fi環境が整っているわけではありません。会社内での通信はまだしも、お客様とやりとりする場合に通信環境が悪いと、会社のイメージダウンに繋がってしまいます。加えて、子供やペットがいる家庭環境だと、物音がストレスになりかねません。

また、同機能を持ったパソコンやモニターが自宅にないことにより作業効率の低下をまねくこともあります。便利だったツールを使うことができず、またデータがオフィスのパソコンにしかないなど、生産性が落ちたり、作業ができない場合もあります。

生産性問題

対面で仕事をする機会が減り社員はそれぞれで仕事をするため、会社と従業員との間に距離ができてしまいます。毎日、オフィスに出社していたころと比べて会社への貢献する意欲(エンゲージメント)が下がり、生産性が落ちることが問題と言えます。

セキュリティ・ガバナンスにおけるリモートワークの課題

リモートワークでは、オンライン上で資料やデータの共有をしなければなりません。そのため、情報漏洩のリスクが大きく高まってしまいます。

また、ガバナンス(会社の組織管理)の問題として、株主総会のオンライン化の問題やリモートワークを導入している海外企業とのやりとりなど、会社全体のガバナンス体制に影響が出てしまいます。株主総会においては、構成する役員がパソコンに疎い可能性があることや、資料をダウンロードできないことなど、さまざまな問題が生じてしまいます。

そのほかにも、社員の光熱費やオフィスの維持費なども問題としてよくあげられます。

リモートワークの課題の解決方法

リモートワークでの課について、実際にどのように解決しているのでしょうか。先ほどの4つの観点を元に、紹介していきます。

評価・管理制度について

成果主義への転換

時間を対価とする時給制度から、「成果」で評価される人事制度を整えることが1つの解決策にあげられます。勤務時間ではなく、その日になにをしたかで評価するしくみを作ることができれば、リモートワークにおける社員の評価の課題は大きく改善されるに違いありません。

管理する考え方を改める

時給制から成果で評価することにより、今まで以上に会社に対してバリュー(価値)を示さなければなりません。社員を管理する考え方を改め、社員を主体的に行動させることがよいでしょう。

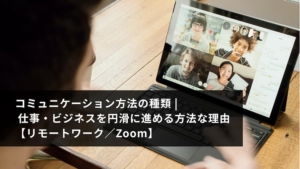

コミュニケーションについて

コミュニケーション機会の確保

リモートワークといっても、毎日出社しない企業はほとんどありません。また、コミュニケーションは、ある程度対面での“量”が必要です。そのため、信頼関係が築かれるまでは、週に1回は顔合わせの機会の確保や出社をしなければならない日を設けるなど、ルールを作ることが重要です。社内でのコミュニケーション(インナーコミュニケーション)は、社員のモチベーション向上や人材の流動化を防ぐため、コミュニケーションの機会の確保は、大きな役割を果たします。

社内ツールを充実させる

対面でのコミュニケーションが難しいようであれば、社内ツールやアプリによって会話をすることも可能です。Slackやchatworkなどのビジネスチャットツールでは、連絡事項から雑談まで幅広く交流を深めることができます。また、最近流行りのZoomやGoogleMeetのように、オンライン上で直接相手の顔が見ながら会話できるアプリを活用することも1つの方法です。

環境・生産性について

環境の改善

リモートワークは、これからも続いていくと予想されます。そのため、wi-fi環境やモニターの有無に関しては、ある程度企業の福利厚生として保証できる範囲とできない範囲を明文化する必要があります。(例えば社員ごとにwi-fiの設置や、カフェ代の支給など。)

生産性の改善

従業員の生産性は、組織全体に関わってくるため、組織の文化を改めて見直すことも必要です。解決策として、インナーブランディングを強化したり、モチベーションマネジメントを取り入れることにより、エンゲージメントを向上させることが可能です。

組織と社員との関係は、会社の売り上げや離職率など将来的に大きな影響をもたらします。社員を評価することも大事ですが、生産性の改善もあなどってはいけない分野です。

セキュリティ・ガバナンスについて

セキュリティ対策

クラウドサインのようなツールの導入によって、情報漏洩を未然に防ぐことが可能です。書面で印鑑を押す必要はなく、電子署名でサインすることができるので、すべてオンラインで契約することができます。

クラウドサインの詳細はこちら

ガバナンス対策

海外会社との取引においては、時差に合わせなければなりません。リアルタイムで連絡する時間を決めておくことや、共有ファイルをGoogle上にアップしておくなど、リモートワーク関係なく、仕事ができる状態にしておく必要があります。

また、今後、高齢者社会とIT化が同時に進行していくのが現状です。株主総会においても、パソコンが疎いからといって書面頼らずに、ある程度マニュアルを作成し、すべての役員がリモートで行える状態にしなければなりません。

リモートワーク含め、どの企業も新型コロナウイルス収束後のガバナンス構築は、改めて考ることになるでしょう。

【資料】エンゲージメント向上に繋げる社内コミュニケーション施策の設計方法

社内コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。

そこで弊メディアでは、「自社にあった社内コミュニケーション施策の選び方」、「施策設計方法」「活用事例」をまとめた資料を作成しました。

組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。

資料はこちら:https://ourly.jp/document/download_internalcommunication/

リモートワークでもコミュニケーション活性化 ourly

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制の強みを持ち、新たな社内コミュニケーションを創出する魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「社内の雑談が減った」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

リモートワークのメリットと今後必要な考え方

これまで、課題や問題点を挙げてきました。しかし、デメリットだけでなく、リモートワークにはメリットもあります。個人と企業に分けて、それぞれメリットを紹介します。

働き手・個人から見たリモートワークのメリット

働き方の自由化

もっとも大きなメリットとして、好きな時間に好きな場所で働くことができます。自宅に限らず、カフェや観光地、海外で働き、日中ではなく深夜に働くことも可能になります。

また、育児など家庭と両立することにより、ワークライフバランスを実現できるでしょう。

ストレスの削減

例えば、上司がすぐ隣にいるより、お気に入りの場所で働いたり、満員電車からの開放により、ストレスが軽減されます。また、スーツに着替える必要がないため、服装や髪型も自由に選択することで、ストレスフリーで働くことができます。

企業から見たリモートワークのメリット

オフィス関連のコスト削減

オフィスに出勤する必要がないため、交通費やオフィス維持費など、コストを削減することができるでしょう。

人材登用の多様化

今までは出勤する範囲に在住している人を採用していましたが、場所と時間の制約がなくなったため、地方や海外にいる人たちを登用することができるようになります。

企業のイメージアップ

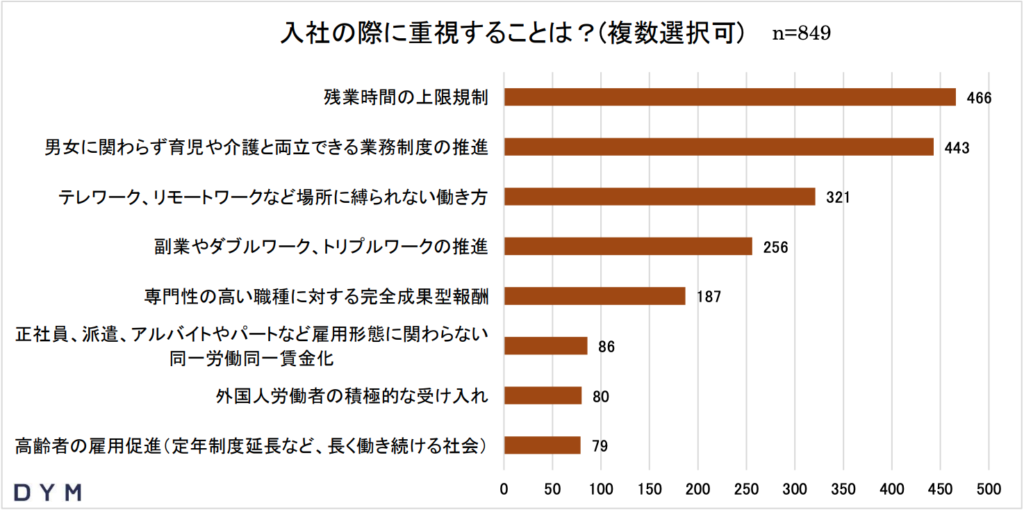

現在、働き方改革によりフレキシブルな働き方に注目が集まっています。そのため、リモートワークが導入されている企業は、イメージが良くなる傾向にあります。【図2】は、就職活動中の学生に、入社の際に重視することとして、「テレワーク、リモートワークなど場所に縛られない働き方」と回答している学生は321人にも登っています。リモートワークの導入による組織のイメージアップは、優秀な人材を獲得できることにも繋がるでしょう。

【図2】入社の際に重視することは?

(2021 年 3 月卒業予定で現在就職活動中の大学生・大学院生 849 名を対象に実施。)

(引用:株式会社DYM,「〜2021年卒 就職活動生対象 最新アンケート報告〜」<https://dym.asia/news/pdf/2020.2.28_new_graduates_work.pdf>,2020年9月閲覧)

今後必要な考え方

新型コロナウイルス収束後も、リモートワークは続いていくことが予想されます。それに伴い、個人・企業の双方が考えを改める必要があるでしょう。

最後に、その考え方や姿勢について紹介していきます。

働き手・個人に必要な考え方

従来の会社に頼った働き方ではなく、自分にあった働き方を追求する姿勢が必要になります。リモートワークによって、会社に必要以上に縛られなくなった反面、自分を管理しなければなりません。何時から勤務するのか、日常生活とはどう切り替えるのか。会社に頼った働き方だと、リモートワークではうまく実力を発揮できなくなってしまいます。自分にあった働き方を見つけることが、もっとも生産性を引き出すことに繋がるでしょう。

企業に必要な考え方

企業側としても、従業員対して柔軟な考え方を持つ必要があります。カフェ代やWi-Fiの支給のように、働き方の選択を可能にするために制度を整えなければなりません。目の前で管理することができないため、成果での評価にシフトする必要があります。

また、従業員同士の内面的な結びつきが重要になるため、従業員エンゲージメントの重要性を再認識しましょう。

リモートワーク中でも社内の相互理解促進 ourly profile

ourly profile(アワリープロフィール)は、個人のプロフィール機能や組織図機能などにより、組織のサイロ化を解消する社内コラボレーション創出ツールです。

3つの大きな特徴により、働き方が多様化した現代・VUCA時代の、強い組織作りに好影響を与えます。

- 人となりが一目でわかる自己紹介画面

- 独自の探索機能により、思いがけない出会いを創出

- 組織図により、チーム・部署を超えて組織を理解できる

顔写真や部署、役職などの基本的な項目以外に、強みや趣味、スキルなどが一目でわかり、コミュニケーションのきっかけが生まれます。

また、全メンバーに共通のQ&Aを設定することができるので、部署・拠点・役職を超えたメンバー同士の相互理解促進にも役立ちます。

まとめ

リモートワークは、好きな場所に好きな時間で働くことが可能であり、これから導入していく会社は増えていくと思います。その反面、従業員間でのコミュニケーション減少や情報漏洩などのセキュリティ面、リモートでの評価基準など課題が多くあります。導入するにあたって、企業・個人の双方が考え方を改める必要があるでしょう。

また、リモートワークにより、社員のエンゲージメントが向上するだけでなく、企業のブランディングに繋がり、将来的にも良い影響をもたらします。導入体制を整え、働きやすい環境を作ることが、企業のステップアップに繋がるでしょう。