日本の製造業では労働人口の減少、若手の製造業離れなどにより、人手不足が深刻化しています。

本記事では人手不足の現状と要因をデータで整理し、採用と定着の両面から解決策や成功事例を紹介します。

製造業における人手不足の現状

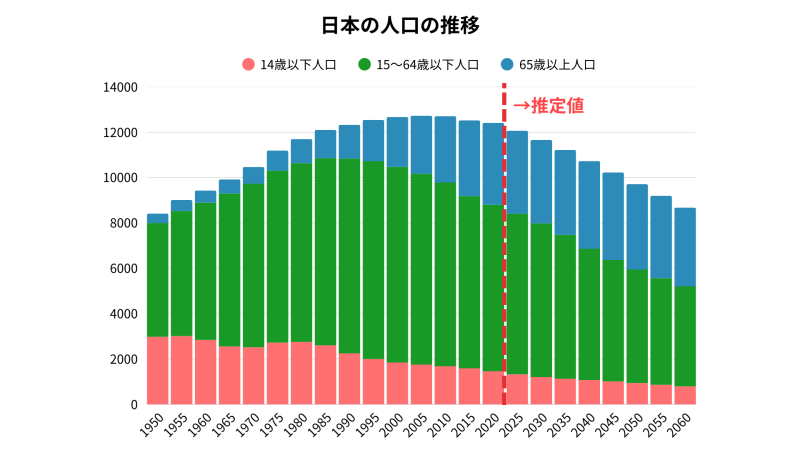

製造業は人口減少や高齢化の影響を強く受け、人手不足の厳しさが際立っています。ここでは、労働市場全体の動きと製造業特有の人手不足の実態をデータとともに見ていきます。

日本の労働人口の減少と有効求人倍率の上昇

日本の労働人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後も減少が見込まれています。さらに、有効求人倍率は年々上昇しており、求人を出しても応募が集まりにくい状況が常態化しています。こうした労働人口の減少と求人難により、採用の難しさは今後さらに加速していくと考えられます。

参照:https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0214.html(最終閲覧日:25/8/31)

製造業の若年就業者数の減少

| 年度 | 若年就業者数(34歳以下) | 若年就業者の割合 |

| 2002年 | 384万人 | 31.40% |

| 2023年 | 259万人 | 24.50% |

製造業では34歳以下の就業者数が年々減少しており、全就業者に占める若年層の割合も低下しています。若手が減り続ける一方で高齢化が進み、技能継承や将来の人材確保に深刻な影響を与えています。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001258804.pdf(最終閲覧日:25/8/31)

人材の流動化

かつて一般的だった終身雇用は崩壊し、転職が当たり前の時代になりました。実際に20~40代の6割以上が転職活動を経験しており、人材の流動化は加速しています。

その結果、優秀な人材が条件の良い企業へ流れやすく、製造業では技能やノウハウの継承が難しくなるリスクがあります。だからこそ、既存社員を長く定着させるための環境整備が急務です。

参照:https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/12841/(最終閲覧日:25/8/31)

製造業の人手不足を招く原因7選

製造業の人手不足を招く原因について紹介します。自社に当てはまる部分はないか確認してみてください。

3Kのイメージによる悪影響

製造業には「きつい」「汚い」「危険」という3Kのマイナスイメージが根強く、若年層を中心に敬遠されやすい傾向があります。24時間稼働のシフト勤務や油・薬品の臭い、作業服の汚れなど一部の現場に見られる特徴が強調され、人材が他業種へ流れる要因となっています。

実際には改善が進んでいる現場も多いものの、先入観が採用の障壁になっているのが現状です。

身体的負担の大きさと健康リスク

製造業は重量物の運搬や長時間の立ち作業など、体力的に厳しい業務が多いのが特徴です。特に交替勤務の現場では疲労が蓄積しやすく、体力に自信のない人材から敬遠されがちです。

慢性的な身体的負担は、入職のハードルを上げるとともに定着率の低下にもつながります。

長時間労働と不規則勤務によるワークライフバランスの崩壊

納期や生産計画の都合で残業や休日出勤が増えることや、夜勤や交替勤務による不規則な生活リズムは、ワークライフバランスを重視する人材にとって大きな負担となります。

家庭や健康を優先する求職者にとっては応募の障壁となるとともに、定着率の低下にもつながります。

給与・待遇面の不満

給与水準が低かったり、昇給やボーナスの機会が限られていると、従業員の仕事に対する意欲は低下します。さらに、正社員と非正規社員の間で待遇格差が大きい職場では、不公平感がモチベーション低下を引き起こします。

福利厚生が十分でない場合や利用条件が制限されている場合も、働き続ける魅力が感じられず離職につながります。加えて、こうした待遇面の不安は求職者にとって応募をためらう要因にもなり、採用のハードルを高める要素ともなっています。

世代間ギャップやノウハウの属人化

製造業では、職人の高齢化によりノウハウが属人化し、言語化されないままの現場も少なくありません。こうした環境に違和感を抱いた中堅層が離職し、現場には20代と50代以上が中心に残るケースも少なくありません。

その結果、世代間の価値観や働き方の違いが顕在化し、若手にとって働きづらい職場環境となることがあります。

やりがい不足とキャリア停滞感

製造現場ではライン作業など単調な業務が多く、やりがいを見出しにくいと感じる人も少なくありません。スキルアップやキャリア形成の機会が限られている場合、長期的に働く魅力を感じられず、他業種へ流れる要因となります。

努力しても評価や成長につながらないと見なされると、人材の採用や定着がさらに難しくなります。

職場コミュニケーション不足による孤立感

安全第一の現場では黙々と作業を進める文化が根づきやすく、社員同士の交流が少ない傾向があります。本社と現場が物理的に離れている場合には、情報共有の不足から温度差が生まれ、帰属意識の低下につながることもあります。

心理的安全性が確保されない職場は孤立感を招き、人材が定着しにくい要因となります。

人手不足を解消するために

人が企業に魅力や共感を感じる4つの要素(Philosophy(理念・目的)/Profession(事業・仕事)/People(人・組織)/Privilege(特権・制度)」があります。

このうち制度面の改善はどの企業も取り組み、差別化が難しく実行するハードルも高いです。そこで人・組織、理念、事業への魅力で差別化を行い、社内の一体感を醸成してやりがいを向上させる取り組みが必要になります。

魅力的な職場づくりでリファラル採用を促す

魅力的な職場環境は、社員によるリファラル(紹介)採用を自然に促します。働きやすさやカルチャーに誇りを持てる職場では、社員が「知人にも勧めたい」と感じ、採用母集団を広げることにつながります。

制度面だけに頼らず、日々の職場体験を改善することが、紹介による採用力の強化に直結します。

社内コミュニケーションの活性化で生産性を高める

限られた人員で成果を出すためには、生産性の向上が欠かせません。そのためにはDXや自動化の導入と同時に、社内コミュニケーションの円滑化や情報共有の仕組みづくりが重要です。

現場の連携が強化されれば、一人ひとりのパフォーマンスが向上し、人手不足の影響を最小化できます。

製造業の情報共有が進まない原因について解説したこちらの記事も合わせてご覧ください。

労働環境の改善を行う

過酷な労働環境は人材不足の大きな要因です。作業環境の安全性を高めたり、勤務時間や休暇制度を見直したりすることで、働きやすさは大きく向上します。

特に「3K」のマイナスイメージを払拭するような改善は、求職者の応募意欲を高め、採用活動を有利に進める上で効果的です。

定着率を高める

せっかく採用した人材も、早期に離職してしまえば人手不足は解消できません。社員が「ここで働き続けたい」と思える環境を整えることが重要です。キャリア支援や心理的安全性を意識したフォローを行うことで、定着率は大きく改善されます。

製造業の離職率低下について詳しく解説したこちらの記事も合わせてご覧ください。

人手不足を解消した製造業の事例

製造業における人手不足を解消した事例を紹介します。自社に取り入れられる部分はないか参考にしてみてください。

マキチエ株式会社|組織の信頼関係を築いて離職者数32名→17名へ

マキチエ株式会社では、部署や拠点が異なることで「誰が何をしているのか分からない」「営業と製造の主張が嚙み合わない」といった連携不足が課題でした。そこで人材定着ツール「ourly」を導入し、記事やプロフィールを通じて社員同士がお互いの人となりや想いを知ることができる環境を整えました。

その結果、上司・部下や拠点を越えて情報交換しやすくなり、組織全体に一体感と信頼関係が広がりました。最終的には年間離職者数は32名から17名へ、入社1年未満に限れば16名から4名へと大幅に改善しました。

宇都宮工業株式会社|柔軟な働き方とシニア活用で定着率向上

宇都宮工業は「3K職場」のイメージで若手採用・定着に苦戦し、人手不足が深刻化していました。そこで自社製品開発の魅力を訴求する採用ブランディングや、女性活用・柔軟な勤務制度、「大番頭制度」によるシニア再雇用を導入。

その結果、女性を含む若手人材の定着が実現し、新卒や女性社員が毎年のように入社する企業風土が醸成されています。また社員からの改善提案も活発になり、人手不足解消だけでなく売上拡大にもつながりました。

参照:https://kotobrand.jp/manufacturer/utsunomiya-industry/(最終閲覧日:25/8/31)

シグマ株式会社|育成制度強化で新人の早期離職を防止

新卒社員の早期離職が多く、人材育成が追いつかない課題を抱えていました。そこで社員本人の努力・上司の支援・会社のバックアップを組み合わせた「三位一体教育」を導入し、個別育成計画やメンター制度を整備。

これにより新人の早期戦力化が進み、定着率が飛躍的に改善し、人手不足解消を実現しました。

参照:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hitodetaiou/2017/170331torimatomejireisyu.pdf(最終閲覧日:25/8/31)