多角的に事業を展開する企業でよく採用されている「事業部制組織」。

現場ごとの裁量やスピードを活かせる一方で、事業部間の連携不足や情報の分断といった課題も起きやすいのが問題でもあります。

本記事では事業部制組織の特徴や、実際に採用している企業事例、よく起こる問題と対策まで詳しく解説します。

事業部制組織とは

事業部制組織とは、本社部門の配下に事業内容ごとに編成された組織(事業部)を構成する組織形態です。事業部制組織の特徴は、事業運営に関する責任と権限を、各事業部に移譲することです。

多くの上場企業で採用されている組織形態で、1933年に松下電器産業(パナソニック社)が日本企業で初めて導入しました。

事業が多角化したり、エリアが拡大した企業では、すべての意思決定を本社が担うことは難しくなります。状況を詳細に把握できないことにより判断ミスや、意思決定が迅速に行うことができないといった弊害が生じる恐れがあるからです。

事業部制組織では、事業部が利益責任を果たすために、権限を行使して独自の意思決定を行います。

また、YouTubeでも「日系製造業が直面する縦割り組織の課題」を解説しておりますので、ぜひご覧ください。組織課題と現場での具体的な解決アプローチの理解がより深まります。

カンパニー制との違い

カンパニー制とは、事業部制組織と同じように、本社部門の配下に組織を構成しますが、その組織が強く独立している組織形態です。

例えば事業部制では、本社が各事業部の「人・モノ・金」を管理するのに対して、カンパニー制では各組織(カンパニー)が自立して「人・モノ・金」を管理・運営します。

日本では1994年にソニーが導入し、その後もトヨタや楽天、みずほ銀行が同様の組織形態を取りました。

職能別組織との違い

職能別組織とは、組織の機能(役割)ごとに部門編成をおこなう組織形態です。

例えば「営業部」「製造部」「経理部」というように、職務内容に応じて部門を構成し、それに応じた職能をもった人員を配置します。

それぞれの部門は、意思決定者である代表取締役の直下に配置される、シンプルな組織構造です。

各部門の責任者は、それぞれの部門の管理監督者という位置づけであり、事業における意思決定は、トップである代表取締役に権限が集中します。そのため、部門独自で重要な意思決定を行うことは、原則としてありません。

事業部制組織の歴史

事業部制組織の歴史は1920年代にまで遡ります。初めて事業部制組織を採用したのは、アメリカのデュポン社と言われています。それに習い、ゼネラル・モータース社が導入したのを機に、事業部制組織が広まりました。

日本で初めて事業部制組織を導入したのは、パナソニック社です。1933年当時、「松下電器産業」と呼ばれていた時代に、国内で初めて事業部制組織を導入しました。

創業者である松下幸之助氏は、所有する工場群を「ラジオ部門」「ランプ・乾電池部門」「配線器具・合成樹脂・電熱器部門」に分け事業部化します。製品分野別の事業部を独立採算制とし、各事業部は工場と営業部門を直接統括する体制をとりました。

これにより、同社は研究開発から製造・販売、収支管理にいたるまで、各事業部の独立した責任と権限のもとに行うようになります。松下氏は、「自主責任経営の徹底」と「経営者の育成」をもくろみ、事業部制を構想したと言われています。

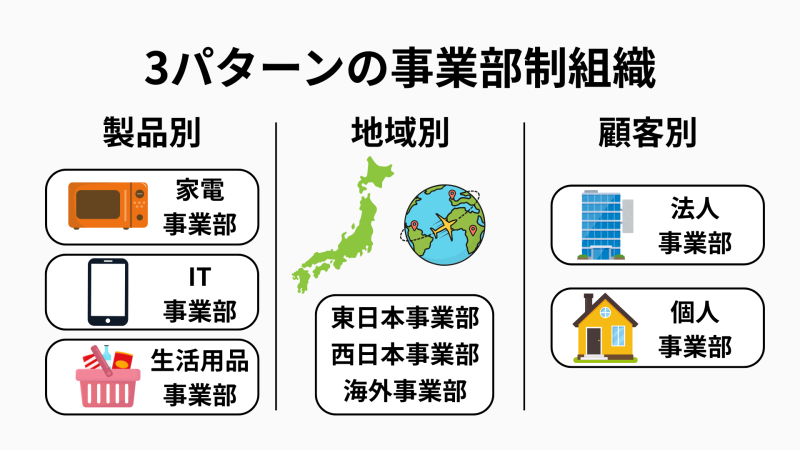

事業部制組織の3種類

事業部制組織はどの軸で事業部を分けるかによっていくつかの種類に分けられます。

ここでは「製品別」「地域別」「顧客別」の軸で分ける種類について紹介します。

製品別事業部制

製品別事業部制は、提供する製品やサービスごとに事業部を構成する、もっとも一般的な形態です。

例えば、家電メーカーであれば「家電事業部」「ITデバイス事業部」というように、取り扱う製品ごとに事業部を分類します。

製品やサービスごとに事業部を分けることで、それぞれの事業に必要な職能をもつ人材を効率良く配置できる点がメリットです。加えて、各製品やサービスに特化した、プロフェッショナル人材の育成にも適しています。

地域別事業部制

地域別事業部制は、事業活動を行うエリアを切り口に事業部を編成する形態です。

よくある例として、「西日本事業部」「東日本事業部」「海外事業部」といった分け方が挙げられます。

すでに全国展開や海外進出を果たしている企業や、これから進出を図ろうとする企業で採用される形態で、地域性のある製品を取り扱う場合、エリアの特性にあった、小回りの利く事業運営が可能になる点がメリットといえます。

顧客別事業部制

顧客別事業部制は、顧客の特性に応じて事業部を編成する形態です。

例としては、「法人事業部」「個人事業部」といった事業の対象での分け方が挙げられます。

また、顧客の属性による分け方もあります。「性別」「年齢層」「家族構成」「年収」「ライフスタイル」といった属性です。顧客別の事業部制は、それぞれの顧客ニーズに細かく対応できる点がメリットといえます。

事業部制組織を取り入れている企業

事業部制組織を取り入れている4つの企業について、簡単に特徴をまとめました。

| 企業名 | 採用している事業部制のタイプ | 特徴・ポイント |

| 大日本印刷株式会社(DNP) | 製品別事業部制 | 「情報コミュニケーション部門」「生活・産業部門」「エレクトロニクス部門」などの分野に分かれ、各分野に関連する事業部を配置 |

| 三菱商事株式会社 | 地域別事業部制 | アジアは「自動車・インフラ」、アメリカは「化学・農業」、ヨーロッパ・中東・アフリカは「自動車・金融」など。地域ごとに市場特性に応じた事業展開を継続し、現地パートナーと密接に連携。 |

| 日本製鉄株式会社 | 品種別事業部制 | 厚板・建材・薄板・棒線・鋼管・交通産機品・チタンの6事業部で運営。製造・販売・技術が一体となり、品種別の迅速な戦略実行を支える体制を維持。 |

| 株式会社NTTアド | 顧客別事業部制 | コンサル、メディア、イベント事業部を中心に、顧客のマーケティングROI向上に直結する事業体制を現在も維持。各事業部が迅速な提案・実行で価値を提供。 |

事業部制組織のメリット

事業部制組織のメリットには、以下の5点が挙げられます。

・経営者としてのスキルや知識を育てやすい

・意思決定が早い

・責任の所在が明らかになる

・本社の運営コストが減る

・事業ごとの損益が分かりやすい

詳しく解説します。

経営者としてのスキルや知識を育てやすい

事業部のトップは経営者としてのスキルや知識を伸ばしやすいです。

各事業部が、さまざまな部門で構成されているため、事業部トップは組織全体を視野に入れて判断を行わなければなりません。これはまさに経営者に必要な全体最適の視点です。

他の組織形態ではなかなか経験できない役割のため、事業部制ならではのメリットといえます。

意思決定が早い

事業に関する責任と権限が移譲されているため、より現場に近い立場で、スピーディーな意思決定ができる点がメリットです。

本社に伺いを立てるのではなく、事業部独自の判断で業務を遂行するため、さまざまな事案にも迅速に対応できます。

意思決定のスピードが上がることは、市場の環境変化への柔軟な対応につながります。結果として、競争力が強化され、事業衰退のリスクが回避されるのです。

責任の所在が明らかになる

事業部制組織では、事業部ごとの収支が明確になるため、利益に対する責任が明らかになります。業績が悪化した事業部は自らの責任のもと、業績回復に向けた取り組みを能動的に行う必要があります。

反対に好業績の事業部には、昇給やボーナスといったインセンティブで報いることもできます。

事業部間の競争意識が醸成されることは、結果として全社レベルの業績向上につながるのです。

本社の運営コストが減る

事業部制組織では、各事業部に権限の多くが移譲され独自に事業活動を行うため、本社の負担は軽減されます。本社機能に多くの人員を割く必要性が低くなり、結果として運営コストの低減が図られるのです。

負担が軽くなるため、本社部門はより全社的な経営戦略の策定や意思決定といった、本来行うべき業務に集中できます。

その結果、全社的な経営判断のスピードと精度が上がり、企業力が向上するのです。

事業ごとの損益が分かりやすい

事業部制では、事業部ごとに権限・責任が移譲されているが故に、各事業部内で損益計算書を作成することが一般的です。

これにより本社部門は、事業ごとの売上や利益などの前年比率を簡単に把握することができます。明らかに成長過程にいる事業があれば優先的に経営資源を配分するなどの判断が可能です。

事業部制組織のデメリット

一方、事業部制組織にはデメリットも存在します。以下の3点が挙げられます。

・経営資源のコストが高くなる

・部門間での摩擦が起こる

・部門間を超えたアイデア・挑戦が生まれにくい

詳しく解説します。

経営資源のコストが高くなる

事業部制組織では、それぞれの事業部で業務遂行に必要な機能をもつため、機能の重複が発生します。この点が、事業部制組織の最大のデメリットといえるでしょう。

例えば、各事業部で経理や人事などの、事務機能が必要になることが挙げられます。生産においても、各事業部で工場を保有しなくてはなりません。

経営資源の効率的な活用と、事業部制組織のメリットを両立させるには、事業部間の連携が必要となります。

部門間での摩擦が起こる

事業部間の競争意識が健全に機能しなかった場合、摩擦が発生し全社的な経営に悪影響を及ぼすことも考えられます。

予算配分や処遇の差による不満で、こうした現象は起こり得るものです。軋轢が生じ交流が減ると、事業部間で有益な情報を共有しなくなり、企業全体の成長を阻む大きな弊害となるでしょう。

また、こうした環境は従業員のモチベーションを低下させ、生産性の低下につながる恐れもあります。

部門を超えたアイデア・挑戦が生まれにくい

事業部制組織では、原則的に各事業部内で業務が完遂するため、他事業部との交流が減り閉鎖的になりやすい傾向があります。軋轢や衝突に発展しないまでも、心理的・物理的な壁が生まれてしまうことも多いでしょう。

こうした環境は、それぞれの事業部がもつノウハウを掛け合わせることで、新たな製品やサービスの開発につながる可能性を排除しています。全社的な発展のためには、事業部を横断したプロジェクトの実施など、交流を促す取り組みが必要ですが、組織内に「部署を超えて協力しよう」という共通認識・組織文化がなければ連携は生まれません。

また、早稲田大学 大学院経営管理研究科(ビジネススクール)の入山先生も”ゆるい繋がり”がイノベーションを創出すると仰っています。ぜひこちらの記事もご覧ください。

事業部制組織のデメリットに対する解決策

最後に先ほど挙げた事業部制組織のデメリットに対する解決策を紹介します。

部署を紹介する

「何をしている部署なのか分からない」「あの部署はいつも何を考えているか見えない」

こうした部署間の不信や無関心は、組織の連携力を著しく低下させます。

まずは、各部署が自分たちの業務や取り組みを他部門にも共有できる場をつくることが重要です。

例えば、部署紹介をおこなうことで、情報共有だけでなく、その部署の目標や日々の業務内容、意思決定の基準など理解するきっかけになります。

人となりを発信する

部署単位での理解が進んでも、実際のコミュニケーションを取るのは「人」です。

だからこそ、誰がどんな仕事をしていて、どんな価値観を持っているのかが見えることが大切です。

プロフィール機能の整備や、自己紹介コンテンツの共有などを通じて、「この人に話しかけてみよう」と思えるきっかけをつくることが最初の一歩になります。

感謝を伝える仕組みづくり

普段は業務で関わることが少ない人同士でも、感謝をきっかけにしたつながりは生まれやすいものです。

例えば、社内報で「誰かを褒める→その人がまた誰かを褒める」というリレー形式の仕組みをつくることも効果的です。

開発部のメンバーが普段関わることのない経理担当に感謝を伝えるといった形で、部門を超えた交流が生まれ、相手の役割や貢献への理解が深まります。

リアルな接点をつくる

オンラインだけではなく、実際に従業員同士が顔を合わせるリアルな接点づくりも重要です。

部署を超えた社内イベントや勉強会といった場を設けることで、自然と会話が生まれるきっかけになるかもしれません。

例えば、独立系IT企業であり事業部制を採用している東京システムハウス株式会社では、終業後にオフィスで交流会をおこなったり、家族や友人も参加できるインドア運動会などを実施しています。

自社の組織体制を見直そう

事業部制組織は、多様な事業を効率よく運営できる一方で、部門間の摩擦などの問題も抱えやすい組織形態です。

自社の組織形態を見直してどのような問題が起こりやすいのか把握し、その対策を講じることが、より良い組織運営と成長のカギとなります。ぜひ本記事で紹介した考え方や企業事例を参考に、貴社の組織にも目を向けてみてください。