社内コミュニケーションツールとは社内の人々が交流する機会を提供するツールです。ホウレンソウ(報告・連絡・相談)や意思伝達に役立つほか、プレゼンテーション資料や議事録の共有・オンライン会議やブレインストーミングをする際にも活用されています。

ただ、社内コミュニケーションツールは種類が多く、どれを選べばよいのか、どんな基準で選ぶべきか迷う方も少なくありません。

そこで本記事では、社内コミュニケーションツールの選び方のポイントとおすすめツール10選を紹介します。ツール選びに悩んでいる方が、自社に最適なツールを見つけるための参考になる内容です。

社内コミュニケーションツール導入のメリット

まずは社内コミュニケーションツールを導入するメリットを3つ紹介します。

コミュニケーションが円滑になる

時間や場所を選ばず気軽にやり取りできるようになり、「話しかけづらい」「不在で連絡できない」といったロスを減らせます。地方や海外の社員とも簡単に交流でき、パソコン・タブレット・スマートフォンなど複数のデバイスからアクセス可能なツールも多く、リモートワークが当たり前になった時代の社内コミュニケーションを支えます。

業務効率がアップする

必要に応じてチャットやテレビ会議など最適な手段や時間を選ぶことで、状況に合ったスムーズなやり取りが可能になり、結果として業務効率の向上が期待できます。

コミュニケーションが管理・記録しやすい

やり取りの内容や日時が記録されるため、後から見直しやすく、「言った・言わない」のトラブルも防げます。新たにプロジェクトに参加した人も過去の経緯を確認でき、ミスコミュニケーションを減らせます。

また、メッセージをタスク化すればスケジュール管理や抜け・漏れ防止に役立ちます。ツールによっては社外秘情報や限定共有情報も安全に管理できます。

社内コミュニケーションツールの選び方

便利な社内コミュニケーションツールは多くありますが、その中でどれを選ぶべきか迷う方も多いと思います。自社の課題や業務に合ったツールを選び、効果的に活用する工夫が必要です。ここでは、社内コミュニケーションツールを選ぶ際に押さえておきたい5つのポイントを紹介します。

誰でも簡単に使いこなせる

誰でも簡単に使いこなせるツールかどうかをチェックしましょう。無料期間があるツールなら、実際に使い勝手や操作性を試すのがおすすめです。現場でのリアルな使用感を確認することで、導入後のミスマッチを防げます。

もし特定の部署やメンバーにとって使いづらい、直感的に操作しづらいと感じるようであれば、再検討した方が良いでしょう。

効果測定が可能である

コミュニケーションツールを導入する際は、目的に合った効果が出ているかを定期的に確認することが重要です。導入だけで満足せず、目的達成に向けて成果を評価し続ける必要があります。

コミュニケーションやエンゲージメントといった抽象的な要素を数値化できる機能を持つツールもあり、こうした機能を活用することで進捗や成果を具体的に把握しやすくなります。

デバイスの制限がない

パソコン・タブレット・スマートフォンなど、デバイスの制限がないツールを選びましょう。外出先の幹部・テレワーク中の社員・外回りの営業人員など、全ての人が使いやすいものを選ぶのがポイントです。

特にスマートフォン対応の有無を調べ、iPhoneでもandroidでもアクセスできるものを選びましょう。

既存ツールと相性が良い

今使用しているツールがある場合、連携の可否や相性についても調べましょう。コミュニケーションツールの中には、メールやLINE、その他の業務ツールと連携できるものも多くあります。管理ツールが分散しないよう、一元管理の観点から選ぶことも大切です。

導入目的とツールの種類が合う

自社の課題を把握し、社内コミュニケーションツールを導入する目的を明確にしましょう。そして、導入目的とツールの搭載機能が適しているかも確認してください。

社内コミュニケーションツールの種類

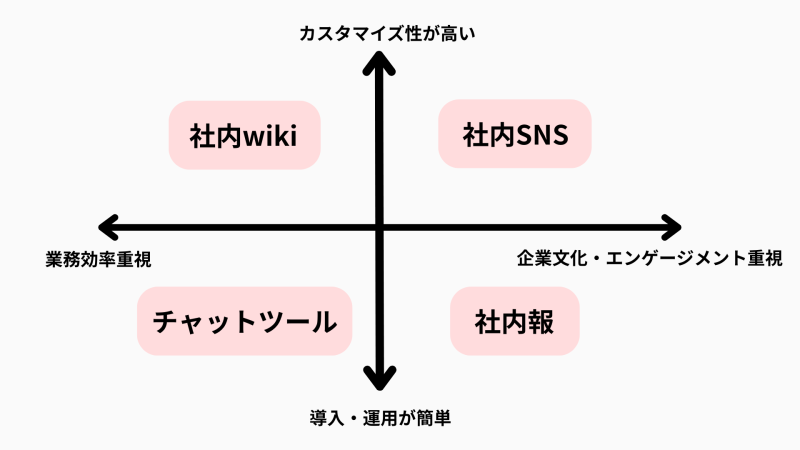

社内コミュニケーションツールには様々な種類がありますが、ここでは代表的な4種類(社内報・社内SNS・チャットツール・社内wiki)を紹介します。

社内コミュニケーションツール4種類の位置づけ

社内報・社内SNS・チャットツール・社内wikiを利用目的、機能性で以下の図のように整理しました。

自社がツールにどんな役割や機能を求めているかを考えながら、どの種類が適しているか参考にしてみてください。また、これから種類ごとに具体的な特徴を解説します。

社内報

社内報は、社内で発行される情報誌を意味する、従業員同士のコミュニケーションを促進する重要なツールです。

社内報を通じて、企業のビジョンや方針、業績の共有が行われ、従業員全員が目線をそろえて一体感を持つことができます。また、社員紹介や部署紹介などの企画を配信することで、従業員同士の相互理解やコミュニケーション創出が実現されます。コメントやリアクション機能のあるweb社内報を活用すれば、web上でコミュニケーションを取ることができるため、複数拠点のある企業や業務中の移動が多い企業にもおすすめです。

社内SNS

社内SNSは、企業内でソーシャルメディアのように利用できるプラットフォームです。従業員は、社内SNSを通じて業務に関する質問や意見交換を気軽におこなうことができます。趣味や部活などのカジュアルな話題についても、社内SNSを通じて気兼ねなく話すことができます。

ただし、社内SNSは従業員の自主性に大きく左右される運用の難しいツールでもあります。

チャットツール

チャットツールは、従業員同士がリアルタイムでコミュニケーションを取るためのツールで、迅速な情報交換を可能にします。業務上の質問や依頼、確認事項などを即座にやり取りできるため、業務の進行がスムーズになります。特に、リモートワークやテレワークを実施している企業においては、物理的な距離を超えてコミュニケーションを図る手段として有効です。

社内wiki

社内wikiは、従業員が社内の情報・知識・ノウハウを共有・閲覧できるデータベースです。プロジェクトの進捗や業務手順、FAQなどをまとめて全従業員に提供することができます。従業員自身が情報を追加・更新する形式のものであれば、常に最新の情報が共有されます。

検索機能を活用することで、必要な情報にすぐにアクセスできる点が人気のツールです。新規参画者のオンボーディングや研修に活用することも可能です。

【種類別】社内コミュニケーションツール10選

これらの種類別に具体的な社内コミュニケーションツールを紹介します。

「どのツールが自社に合うか?」は企業の規模や課題などによって異なります。ぜひ自社の状況や課題に合わせて、どのツールが最適か判断する材料にしてください。

ourly|社内報

ourlyは、誰でも簡単に投稿・コメントができ、閲覧率や読了率の分析で情報の偏りや伝達漏れを防ぎます。さらに、コンテンツ作成や活用方法まで伴走支援し、現場に寄り添った改善をサポートします。部門や役職を超えたつながりを生み、社内コミュニケーションを活性化するサービスです。

ourlyの特徴

・Web知識不要で誰でも簡単に投稿できる

・支援体制が充実し運用工数を削減できる

・分析機能でメッセージの浸透度や反応がわかる

・情報発信後の改善や組織課題の可視化ができる

ourlyの月額料金プラン

幅広い料金プランを用意しておりますので、お気軽にご連絡ください

こんな方におすすめ

・部門や役職を超えたつながりをつくりたい方

・Web知識なしで簡単に運用したい方

・情報発信の効果や反応をデータで把握したい方

・社内報運用の工数や負担を減らしたい方

Talknote|社内SNS

Talknoteはコミュニケーションを活性化させ、離職を防ぐ社内SNSです。facebookのビジネス版のようなツールで、タイムラインの投稿に対してコメントすることができるので、仕事への指示や進捗の可視化などが可能です。

Talknoteの特徴

・組織改善・離職防止の社内SNS

・アクションリズム解析

・オーバーワーク検知機能

Talknoteの月額料金プラン

非公開(※要お問い合わせ)

こんな方におすすめ

・社員のエンゲージメントや定着率向上を目指している企業

・組織の改善や情報共有を活性化させたい企業

・離職防止に特化した施策を進めている企業

Yammer|社内SNS

YammerはMicrosoft社が展開する社内SNSで、X(Twitter)に近い感覚で投稿・閲覧・リアクションが可能です。「コミュニティ」と呼ばれる場所を作成し、コミュニティ内での情報共有ができます。コミュニティの作成は管理者も利用者もおこなうことができるので、社員が自発的に動くことも可能です。

Yammerの特徴

・社内版X

・Microsoft365のアプリと連携可能

・マルチデバイス対応

・Microsoft365を導入していれば、追加費用なしで利用可能

Yammerの月額料金プラン

・約984円/ユーザー(Microsoft 365 Business Basic)

・約1,773円/ユーザー(Microsoft 365 Business Standard)

・約2,484円/ユーザー(Microsoft 365 Business Premium)

こんな方におすすめ

・Microsoft 365環境を活用している企業

・社内のアイデア共有やコミュニティ形成を強化したい企業

・オープンな社内文化やエンゲージメントを促進したい企業

URL:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-viva/engage?ocid=cmmtsjlnkcb

LINE WORKS|社内SNS

LINEと同様の使用感で誰でも直感的に使用することができます。

LINE WORKSの特徴

・LINEと同じチャット・スタンプ機能

・掲示板・カレンダーなどビジネスの効率化ができる機能

・他社サービスとの連携機能

・無料で使用できる範囲が広い

LINE WORKSの月額料金プラン

・無料(機能制限あり、30人ユーザーまで)

・300円/1ユーザー(ライト)

・500円/1ユーザー(ベーシック)

・1000円/1ユーザー(プレミアム)

こんな方におすすめ

・現場スタッフなどの非デスクワーカーが多い企業

・LINE感覚で簡単に導入したい企業

・社外の取引先や顧客とスムーズに連携したい企業

Slack|チャットツール

Slackは世界で大人気のビジネスチャットツールで、150ヶ国以上の国で利用されています。

Slackの特徴

・世界で人気NO.1のチャットツール

・豊富な外部とのサービス連携ができる

・さまざまなファイルを簡単に共有できる

・無料でも十分に使える

Slackの月額料金プラン

・無料(※機能制限あり)

・925円/1名あたり(プロ)

・1,600円/1名あたり(ビジネスプラス)”

こんな方におすすめ

・多機能なチャットツールとツール連携を進めたい企業

・リモートワークやハイブリッドワークを進めている企業

・チームごとの情報整理や業務フローの自動化を重視する企業

URL:https://slack.com/intl/ja-jp/

Chatwork|チャットツール

Chatworkは国内で大人気のビジネスチャットツールです。

Chatworkの特徴

・グループチャット、タスク管理、ビデオ/音声通話機能

・社内外の誰とでもつながれる

・大企業や官公庁も導入できるセキュリティ水準

Chatworkの月額料金プラン

・無料(※機能制限あり)

・700円/1名あたり(ビジネス)無料トライアルあり

・1200円/1名あたり(エンタープライズ)無料トライアルあり

こんな方におすすめ

・外部パートナーやクライアントとの連携が多い企業

・コストパフォーマンスを重視する中小企業

・複雑ではないシンプルなツールを探している企業

URL:https://go.chatwork.com/ja/

Microsoft Teams|チャットツール

Microsoft Teamsは会議、チャット、通話、共同作業をすべて 1 か所で行うことができる社内SNSツールです。Microsoft 365 Businessのプランに加入することで、YammerもMicrosoft Teamsも使用することができます。

Microsoft Teamsの特徴

・チャット機能

・会議機能

・通話機能

・共同作業機能

Microsoft Teamsの月額料金プラン

・599円/1名あたり(Microsoft 365 Business Essential)

・899円/1名あたり(Microsoft 365 Business Basic)

・1874円/1名あたり(Microsoft 365 Business Standard)

こんな方におすすめ

・Microsoft 365を既に導入している企業

・会議やドキュメント共有を効率化したい企業

・セキュリティや管理機能を重視し、企業全体で利用したい企業

URL:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software

NotePM|社内wiki

NotePMは、情報の共有や蓄積に優れた情報共有サービスで、一言で言えば、「社内版ウィキペディア」です。社内マニュアルや業務ノウハウ、議事録、設計書などさまざまな情報をクラウドに一元管理できます。コメント機能もあるので、コミュニケーションツールとしても活用可能です。

NotePMの特徴

・社内版ウィキペディア

・コメント機能や全文検索などの豊富な機能

・柔軟なアクセス権限

NotePMの月額料金プラン

・4800円(ユーザー8人まで)(プラン8)

・9000円(ユーザー15人まで)(プラン15)

・15,000円(ユーザー25人まで)(プラン25)

こんな方におすすめ

・社内マニュアルや業務ノウハウの管理を効率化したい企業

・日本語対応に優れたツールを探している企業

Confluence|社内wiki

Confluenceは、情報共有だけでなく、ミーティング議事録やマーケティング計画書を作成する際の共同ワークスペースとしても活用しやすいツールです。各種書類テンプレートが豊富に用意されているため、マニュアルや資料の作成の効率化に貢献してくれるのも魅力的です。

Confluenceの特徴

・何百もの外部アプリと連携可能

・場所を問わず共同作業が可能

・10名までなら無料で使用可能

Confluenceの月額料金プラン

・無料/最大10ユーザーまで(Freeプラン)

・679/1ユーザー(Standardプラン)

・1,277円/1ユーザー(Premiumプラン)

こんな方におすすめ

・プロジェクト管理やチームでの共同作業を強化したい企業

・Atlassian製品(Jira、Trello)を活用している企業

・情報の一元管理を進めたい大規模なチームや企業

URL:https://www.atlassian.com/ja/software/confluence

Notion|社内wiki

Notionは、ドキュメント作成・タスク管理・データベース・メモなど、業務に必要なさまざまな機能をひとつにまとめた多機能ツールです。これ一つで情報共有から進捗管理まで柔軟に対応できます。

Notionの特徴

・ドキュメント・タスク・データベースをまとめて管理できるツール

・目的に合わせて自由にレイアウトや機能を組み立てられる

・共同編集やコメント、検索で情報共有を効率化できる

Notionの月額料金プラン

・無料(フリープラン)

・1650円(プラスプラン)

・3150円(ビジネスプラン)

・カスタム(エンタープライズ)

こんな方におすすめ

・業務プロセスや情報管理を自社に合わせて柔軟に設計したい企業

・スタートアップや少人数チームで、スピード感のある情報共有を求める企業

URL:https://www.notion.com/ja/product

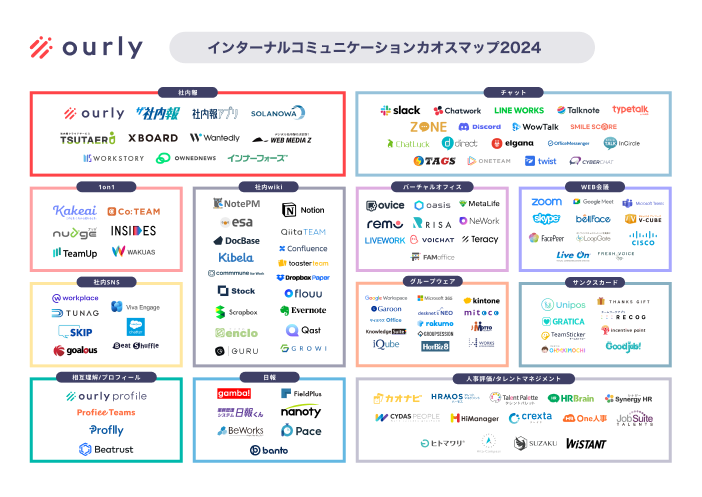

社内コミュニケーションツールカオスマップ

本記事では、社内コミュニケーションツールの代表的な10個のツールをご紹介しました。ただ、実際に自社に最適なツールを選ぶ際は、より多くの選択肢を比較・検討することが重要です。

また以下のような社内コミュニケーションツールをまとめたカオスマップも作成しています。

このカオスマップでは、インナーコミュニケーションに関連する以下のカテゴリごとにサービスを一覧でご覧いただけます。

・web社内報

・1on1

・社内SNS

・社内wiki

・日報

・人事評価

・チャット

・タスク管理

・web会議

・ピアボーナス

・イントラ/グループウェア

自社の課題に合うツール選びに、ぜひお役立てください。

下記ページより無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。