インタビュー記事とは、自社の社員や取引先、著名な方などへの取材を基にして執筆された記事のことです。

インタビュー記事は採用ページへの掲載を目的とした先輩社員インタビューや、取引先に自社商材の導入のきっかけや感想を質問するなどさまざまな切り口があります。

取材対象であるインタビュイーの人柄や伝えたいことを充分に記事にすることができると読者を惹きつける読み物になる一方で、準備や書き方にライターのスキルが必要とされます。

そこで、本記事ではインタビューの事前準備や当日の進め方、インタビュー記事の書き方、読者を惹きつけるインタビュー記事のポイントについて詳しく解説します。

インタビュー記事とは

インタビュー記事とは、特定の人物や企業への取材をもとに、発言やエピソードを中心に構成した記事のことです。

SEO記事やノウハウ記事とは違い、インタビュー記事では実際の生の声を読者に届けることができるため、情報にリアリティがあり、読者が共感を持ちやすい特徴があります。

インタビュー記事の形式

インタビュー記事の形式は、大きくわけて3つの種類が存在します。記事の目的や話の内容をもとに、読者が読みやすい形式を選びましょう。

- 対談形式(Q&A形式)

- モノローグ形式(一人称形式)

- ルポルタージュ形式(三人称形式)

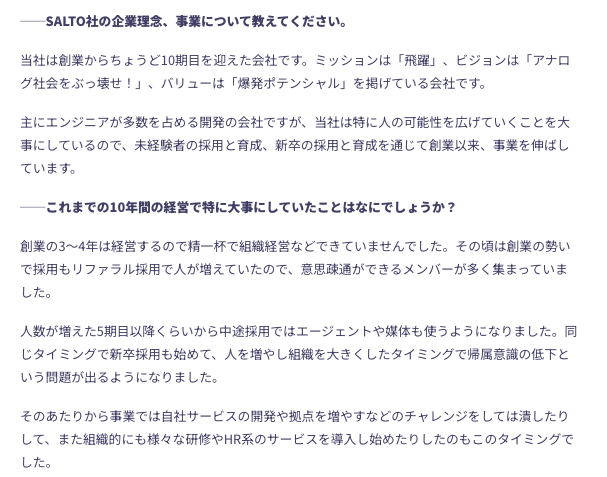

対談形式(Q&A形式)

質問と回答を交互に提示する形式で、インタビュアー(質問者)とインタビュイー(回答者)のやり取りがそのまま読者に伝わります。インタビュイーが複数人いた場合でも、誰が何を話しているかがわかりやすく表現できます。

【特徴】

・臨場感がありリアルタイムの対話を体験できる

・読者が内容を理解しやすく、会話の流れを追いやすい

・自然なやり取りから、人物の人間性や考え方を感じ取れる

モノローグ形式(一人称形式)

インタビュイー自身が語る形式で、自分の経験や考えを一人称視点で表現します。インタビュイーの個人的なストーリーや価値観を伝えやすい形式です。

【特徴】

・インタビュイーの考え、価値観、感情がダイレクトに伝わる

・読者との距離が近く、共感を得やすい

・読者に語りかける表現ができ、強い印象を与えることができる

ルポタージュ形式(三人称形式)

インタビュアーが客観的な視点でインタビュイーの話をまとめる形式で、インタビュイーの仕草や表情などを交えながら構成されます。

【特徴】

・状況や人物像を鮮明に描写でき、読者が情景をイメージしやすい

・客観性が高く、公平な視点で情報を伝えられる

・ストーリー性があり、読み物としての面白さが高まる

心をつかむインタビュー記事を書くための手順

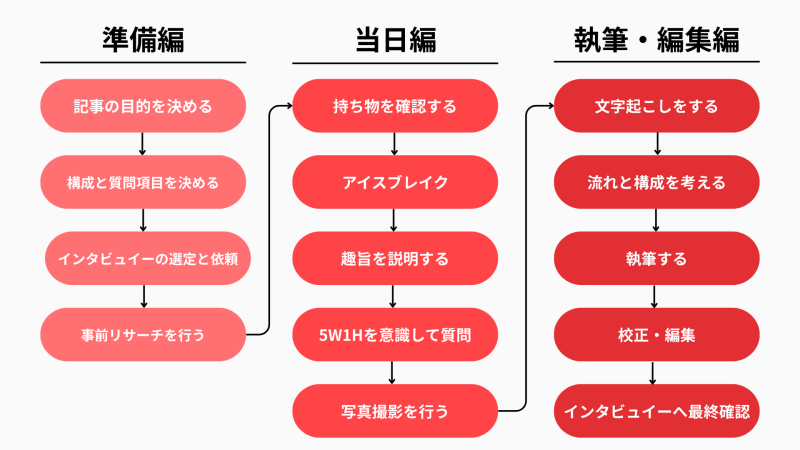

読者の心をつかむインタビュー記事のつくり方を「準備編」「当日編」「執筆・編集編」の3つに分けて、それぞれ必要な手順を紹介します。

【準備編】事前準備のポイント

インタビュー記事のクオリティを上げる中で最も重要なのが「事前準備」です。

事前準備に時間をかけずにインタビューに臨んでしまうと、結果的に内容が薄くなったり、伝えたい内容が伝わりづら記事になってしまいます。以下のポイントを意識しながら、事前準備をしましょう。

インタビュー記事の目的を決める

最初にインタビューの目的を明確にします。

例えば、インタビュイーの人物像を紹介するためのインタビューの場合、過去の経歴を中心に紹介するのが近道です。子ども時代のエピソードやプライベートでの話など、興味深く読み進められる質問も浮かびます。

反対に、担当する業務や製品の内容にスポットライトを当てたいのであれば、質問の方向性が変わります。ノウハウ・ナレッジ・使っている技術など専門的な項目が多くなっていくでしょう。

まずは目的を確認し、どのようなインタビューにしたいかイメージを作っておくことが重要です。

インビュー記事の構成と質問項目を決める

目的が決定したら、次にインタビュー記事の構成を決めていきます。また構成を決めると同時に、どのような質問があればインタビューの目的が達成されるのかについても考えましょう。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

インタビュイーを選定と依頼をする

インタビューの目的や構成に合わせて、インタビュイーを選定します。親近感を抱きやすい人・専門知識のある人・華やかな実績と経験を持つ人、など対象となる人物像を定め、社内から選定するのが理想です。

また依頼をするときは、インタビュー実施の日時・場所・所要時間だけでなく、目的も併せて知らせておけばあらかじめ内容をイメージしてもらうことができます。

また、質問リストを事前に相手と共有しておくのが理想です。特に、データや数字が必要な項目については前もって知らせておき、当日の進行をスムーズにしていきましょう。

事前リサーチを行う

インタビュイーがこれまでどのようなキャリアを歩んできたのか、どのような考えを持っているのか、発言しているのかを事前に確認することで、相手に適した質問を設定できます。リサーチの方法にはいくつかのアプローチがあります。

- 社内SNSやコミュニケーションツールをチェックする

- 役職や責任を理解する

- 過去のインタビューや発言を探る

- 社内の他の社員との関係性を調べる

【当日編】インタビュー当日の進め方とコツ

ここからは、インタビュー当日の進め方を紹介します。質問したいことを漏れなく聞きながら時間内に終えることを意識し、進行を事前に確認しておくのがおすすめです。

持ち物の確認をする

持ち物は事前に確認し、忘れ物がないようにチェックしておきます。社内の会議室など忘れ物を取りやすい場所でインタビューする場合でも、中座を防ぐため必ず確認しておきましょう。以下に一般的に必要なものを紹介します。

- パソコン

- カメラ

- ボイスレコーダー

- 想定質問を印刷したもの

- 名刺、会社紹介資料(外部インタビューの場合)

アイスブレイクをおこなう

インタビュー前は、雑談をしてインタビュイーの緊張を解きます。普段からよく会話する顔見知りであっても、アイスブレイクの時間を設けておくのがおすすめです。アイスブレイクの代表的なものを一部紹介します。

【仕事編】

・今の部署ではどんなお仕事を担当されているのですか?

・普段どんなチームやメンバーと一緒にお仕事をされていますか?

・最近、○○が話題になっていますけど、どのように考えていますか?

【プライベート編】

・最近、休日はどのように過ごすことが多いですか?

・今ハマっている趣味や好きなことってありますか?

・最近見てよかった映画やドラマ、本などありますか?

インタビューの趣旨を説明する

インタビューの趣旨は、あらかじめ伝えている場合でも当日改めて説明しておきます。特に、掲載メディアの紹介・当日の流れ・終了予定時間・記事公開の予定日時などを伝えるのがポイントです。

また、事前に録音の撮影の許可も得ておきましょう。「この資料は写真に写してほしくない」「一部オフレコでお願いしたい話がある」などインタビュイーの都合も聞きながら、後日のトラブルを予防することが重要です。

5W1Hを意識して質問する

インタビューに慣れないうちは「何を質問すればいいのかわからない」「どのように話を深掘ればいいのかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そのようなときは、「誰が(Who)」「何を(What)」「どこで(Where)」「いつ(When)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」を意識すると質の高い情報を引き出すことができます。

| Who | このプロジェクトのメンバーは誰でしたか? |

|---|---|

| What | プロジェクトの一番の課題は何でしたか? |

| Where | プロジェクトの拠点や主要な活動場所はどこでしたか? |

| When | プロジェクトはいつ開始され、いつ成功を実感しましたか? |

| Why | その方法を選んだ理由は何ですか? |

| How | 困難をどのように乗り越えましたか? |

写真撮影を行う

最後に、写真撮影をおこないます。時間次第ではインタビュー開始前に撮影したり、インタビュー中の様子を写真に収めたりすることも可能です。

立ち位置を変える、光を調整する、真面目な写真と笑顔の写真と両方撮影するなど、さまざまなパターンを用意しておくと安心です。また、縦写真と横写真を共に撮影するなど、後日使いやすい素材になるよう工夫しておきましょう。

詳しくはこちらの記事で解説しております。

【執筆・編集編】インタビュー記事の作り方

インタビューが無事に終了したら、いよいよ記事の執筆に進みます。作成〜公開までの流れやポイントを解説します。

文字起こしをする

まずは、インタビュー当日に録音した音声データをもとに文字起こしをおこないます。1時間程度のインタビューを文字起こしするのに必要な時間は、およそ4~5時間とされています。事前に工数を計算し、公開時期から逆算してスケジュールを考えましょう。

なお、文字起こしの方法は主に4つあります。

| 手法 | 特徴 | 用途 |

| 素起こし | 相槌(あの、えー、うーん)や言い間違いも全て書き起こす方法 | 研究や分析用、発言の正確性を求める資料 |

| ケバ取り | 「あのー」「えっとー」といった冗長な言葉を取り除いて、読みやすくする方法 | インタビュー記事や社内報など、自然で読みやすさを重視した記事 |

| 整文 | 話し言葉を自然な書き言葉に整え、文章としての完成度を高める方法 | 採用資料やパンフレットなど、読み物として整った完成形が求められる文書 |

| 生成AI | NotebookLMのような生成AIを活用することで、文字起こしが簡単におこなえます。 | 文字起こしから、文字起こしした文章のケバ取りなど行える |

記事の流れや構成を考える

質問のカテゴリや流れを見ながら、記事全体の構成を考えます。ただし、必ずしもインタビュー当日の流れに沿わなければいけないとは限りません。

例えば、商品のPR用インタビュー記事であれば、早速商品の特徴や開発秘話から入ることが多いです。反対に採用向けインタビュー記事であれば、担当業務の解説や普段の過ごし方などから取り上げるのが一般的でしょう。

順序次第で記事の印象も大きく変わるので、目的に合わせて考案することが重要です。

構成をもとに執筆する

前項で策定した構成をもとに、文字起こしの内容をみながら執筆を始めます。

フランクな文体になるよう話し言葉のように記載するのもひとつの手法ですが、話し言葉をそのままテキストに起こさないことを意識しましょう。「~っぽい」を「~のよう」に書き換えたり、「本気で頑張った」を「全力で努力しました」にしたり、さまざまなアレンジが可能です。

インタビュイー本来の魅力が伝わるように最小限のアレンジにしつつ、読み心地を損ねないようにすることも大切です。

校正・編集を行う

誤字・脱字がないか、項目ごとの文字数に極端な偏りがないか、写真やアイコンの挿入位置が適切かなど、総合的な校正・編集を確認します。また、シンプルなミスだけでなく専門用語の解釈が合っているか、インタビュー時の内容と異なる記載になっていないかなども、細かく確認しておきましょう。

可能であれば複数名のチェックを受け、本来の目的に沿った内容になっているか確認してもらうのが理想です。

インタビュイーへ最終チェックを依頼する

記事が完成し次第、インタビュイーに最終チェックを依頼します。「意図した内容と異なる記載がされてしまっている」など気になる点がないか確認してもらい、必要に応じて修正しましょう。

問題なければ公開の準備を進め、公開後もお礼を添えて報告するのがおすすめです。

インタビュー記事の制作でよくある失敗と解決策

話が盛り上がらない

インタビューの中で「話が盛り上がらない」と感じたときに使える解決策を3つお伝えします。

1.インタビュイーの好きな話題に切り替える

相手が好きなことや得意なテーマに切り替えると、自然と話が広がりやすくなります。

「最近夢中になっていることはありますか?」

「普段リフレッシュにはどんなことをされてますか?」など、軽い話題で気分をほぐしましょう。

2.自己開示をして共感を引き出す

インタビュアーが先に自分の体験を軽く話すことで、相手も安心して話をしてくれる場合があります。

「私も以前同じような経験をして、〇〇と感じましたが、〇〇さんはいかがですか?」と共感を引き出しましょう。

3.「なぜ?」より「どのように?」を使う

「なぜ?」は相手が責められているように感じる場合がありますが、「どのように?」を使うと相手が話しやすくなります。「どのようにその課題を乗り越えられましたか?」と聞くと、相手は具体的に語りやすくなります。

発言をそのまま載せてしまう

インタビュー記事を執筆する際、発言をそのまま載せると内容がチグハグになったり、読者が読みづらさを感じたりすることがあります。記事を書くときには、次のようなポイントを意識しましょう。

1.構成を意識する(話の流れを整える)

・話の前後関係を整理して、テーマごとにまとめ直す

・時系列や伝えたいことを考慮して、流れが自然になるように並び替える

2.発言を要約・編集して伝える

・冗長な部分や繰り返しを削り、話のポイントを短くまとめる

・読者が理解しやすいように、発言の内容を入れ替える

3.インタビューの趣旨・目的を意識する

・インタビューの目的や伝えたいメッセージを常に意識し、それに沿った内容に絞り込む

・不要なエピソードや本筋と関係ない話は思い切って削る

よくある質問(Q&A)

インタビュー記事の文字数や長さの目安は?

インタビュー記事の適切な文字数や長さの目安は、目的や媒体によって異なりますが、一般的な目安をお伝えします。

| 用途・媒体 | 文字数の目安 | 読了時間の目安 |

| web記事・オウンドメディア | 約3,000〜5,000文字 | 約5分〜10分 |

| 社内報・広報誌 | 約1,500〜3,000文字 | 約3〜6分 |

| 雑誌・専門誌の特集記事 | 約5,000〜8,000文字 | 約10分〜15分 |

| 導入事例・採用インタビュー | 約2,000〜4,000文字 | 約4〜8分 |

文字設定のポイント

・読みやすさを考慮する

長すぎると読者の集中力が続きません。5分〜10分以内に読み切れる分量が理想的です。

・インタビューの目的に合わせる

伝えたい内容や目的がはっきりしている場合は、ポイントを絞り短めに。深い話を伝えたい場合は多少長めにしても構いません。

・インタビュイーの知名度やテーマ性で調整する

有名人や注目度が高いテーマの場合は、比較的長くても読者は最後まで読んでくれます。認知度が低いテーマの場合は短く分かりやすくする方が効果的です。

迷ったときは?

一般的な企業のインタビュー記事であれば、「3,000~4,000字(約5〜8分で読める)」 を一つの目安にすると、内容の充実度と読者の負担のバランスが取りやすくなります。

ChatGPTなどのAI活用の可否とメリット・デメリットは?

インタビュー記事の作成において、ChatGPTなどのAIを活用すると、執筆の工数を削減することができます。しかし、デメリットもあるので両者を理解した上で適切に利用しましょう。

AI活用のメリット

1.作業効率の向上

文字起こしやその後の要約編集作業を迅速に進められ、記事作成時間を大幅に短縮できます。

2.アイデアや表現のヒントになる

タイトル付けや見出し作成など、表現やアイデアを出す場面でAIが役立ちます。

3.客観的な視点を得られる

AIが客観的に内容を整理・再構成してくれるため、新しい視点や気づきが生まれます。

AI活用のデメリット(注意点)

・発言者の意図やニュアンスが失われる可能性がある

AIが生成した要約や編集内容をそのまま採用すると、本来の意味や発言者の意図が変わってしまうことがあります。

・事実確認・正確性の担保が必要

AIはときに誤った内容や不正確な情報を含むことがあります。重要な内容は必ず人間が確認する必要があります。

・表現が画一的・無機質になる可能性がある

AIのみで文章を作ると、人間味のある温かみやインタビュイーの個性が薄れることがあります。

インタビュー記事でのおすすめのAI活用法

・文字起こしに使う(ツール例:NotebookLM)

・文字起こし後の「ケバ取り」や内容整理の下書きに使う。

・見出しやタイトルの候補作成に活用する。

・記事全体の構成や骨子を作る際の参考にする。