社内コミュニケーションとは、主に仕事を通じた従業員間の意思疎通や情報共有を指します。

業務に必要な指示、報告、連絡、相談はもちろん、業務に直接関連しない日常的な雑談まで含まれます。社内コミュニケーションが活性化された職場では、適切な情報共有が進み、業務が円滑に進むでしょう。

しかし、近年、リモートワークやハイブリッドワークの普及により、社内コミュニケーションの課題は深刻化しています。対面で話す機会が減り、部署間の連携も取りにくくなる中で、情報伝達のズレや従業員の孤立が生じやすくなっています。

本記事では、社内コミュニケーションがなぜ重要なのか、そしてどのような課題があるのか、その解決策とともに分かりやすく解説します。さらに、実際に施策を進める上で押さえておきたいポイントもお伝えするので、社内コミュニケーションの担当者様はぜひご活用ください。

社内コミュニケーションのメリットやツールに関しては、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

社内コミュニケーションが重要視される背景

組織の健全な運営には、社内コミュニケーションが円滑におこなわれることが必要です。主な理由として、次の点が挙げられます。

組織の生産性や業績に直結する

社員同士の関係の質が高いと、社員同士が適切に情報共有し協力することができます。結果的に、生産性や業務効率も上がり成果にも直結します。

モチベーションやエンゲージメントが向上する

円滑なコミュニケーションにより、経営層への信頼感や組織全体の連帯感を得られやすくなります。また、新しい挑戦をした人が賞賛されたり、会社全体として成し遂げていることを社員が誇りに感じることができれば、仕事へのやりがい醸成にもつながります。

顧客満足度・ブランドイメージの向上

社内で情報共有が徹底されていれば顧客対応の品質も安定し、結果的に顧客満足度向上や企業のイメージアップにつながります。例えば、製造部門が考えた原材料や製造過程でのこだわりを販売部門に伝えることができれば、お客様の満足度も高くなるでしょう。

社内コミュニケーションの課題とは?

社内コミュニケーションは、組織全体の生産性や一体感の醸成、そして事業成長に不可欠です。

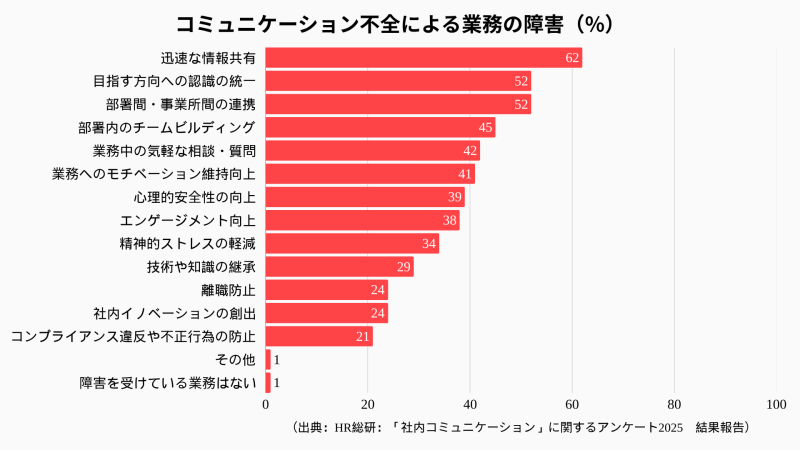

実際に、2025年にHR総研が実施した調査では、9割近くの企業が「社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になる」と考えていることが明らかになりました。

特に、部門間のコミュニケーションに課題を感じている企業が最も多く、具体的には以下の問題が生じています。

・情報共有がスムーズにいかない

・会社の方向性や認識が揃わない

(出典:HRpro, URL: https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=398 ,最終閲覧日2025/07/31)

つまり、社内コミュニケーションを活性化することで、これらの課題が解消され、業務をより円滑に進められるでしょう。

ここからは、コミュニケーション活性化を進める上で直面しやすい、具体的な2つの課題と対策を紹介します。

効果・成果がわからない

社内コミュニケーションの活性化は、数値ベースでの分析が難しく、効果を感じにくい取り組みです。

そこで担当者は、「アンケートやエンゲージメントサーベイで数値ベースで改善すること」「短期間では成果が出にくいこと」を意識する必要があります。

分析・改善は数値ベースでおこなうことをお勧めします。数値化には、社員アンケートやエンゲージメントサーベイを活用しましょう。また、web社内報ツールから得られる「閲覧率」「リアクション率」等のデータから、コミュニケーション量を可視化することも可能です。

活性化は短期間では実現しません。年単位での変化を追いつつ、それでも全く効果が表れないようであれば、他の施策を試してみましょう。

組織状態を可視化できるweb社内報ツールはこちらの記事で比較しています。

社員が参加してくれない

「社内イベントを実施しても参加してくれる社員はいつも決まっている」といった課題はどこの企業でも起こりうる課題です。

そこで担当者には、参加のハードルが低い施策から行っていくことをおすすめします。例えば、社内SNS・社内報などのツール導入です。

社内SNSであれば、コミュニケーションの中心として機能させることが可能です。リモートワークでも雑談からコミュニケーションを活性化させたい場合は、コメント機能つきのweb社内報を運用することで、オンラインでの気軽な会話が発生するでしょう。

このように参加ハードルの低い、つまりコミュニケーションに使われている主要媒体の置き換えを検討してみてはいかがでしょうか。

社内コミュニケーションに課題が生じる原因と解決策

社内コミュニケーションに課題が生じる理由は、主に以下4つ挙げられます。それぞれ詳しく解説していきます。

- 経営層や他部署のことをよく知らない

- 社員1人ひとりのことをよく知らない

- リモートワークで顔を合わせない

- コミュニケーションツールが組織に合っていない

経営層や他部署のことをよく知らない

多くの企業では、経営層と一般社員の間で日常的なコミュニケーションが図られることは少ないのではないでしょうか。

しかし経営層は、その中でも会社のビジョンや長期的な目標を社員に示さなくてはなりません。企業としての理念を浸透させる必要もあるでしょう。

また、規模の大きな企業ほど、部署間のコミュニケーションが薄くなる傾向があります。情報共有が上手くいかなければ、部署間の連携がとれずスムーズに業務が進まないことも考えられます。

社員同士がお互いのことをよく知らない

社員同士がお互いをよく知らないことは、社内コミュニケーションが停滞する大きな原因です。

気軽に質問や相談ができないことは仕事上のストレスになります。このような関係性を解消し、スムーズな連携を築くには、日頃からのコミュニケーションが不可欠です。

アイリスチトセ株式会社では、このような課題に対し、web社内報「ourly」の導入とオフィスレイアウトの工夫という2つのアプローチで改善を図りました。詳細については、こちらの記事をご参照ください。

リモートワークで顔を合わせない

新型コロナウイルス感染症の流行により、リモートワークの普及が大きく進みました。テレワークの環境下で生じる課題は特殊です。

例えば、オフィスで顔を合わせる機会が激減したため、お互いの業務の進捗が把握できないという問題が発生しています。とくに、上司は部下の勤務状況を管理できないことが大きなストレスとなり、さまざまな弊害が起きました。

また上司/部下に関わらず、社内コミュニケーションが希薄になることにより、孤独と不安を感じ、精神的に不安定になるといった問題も生じているようです。

コミュニケーションツールが組織に合っていない

すでに、なんらかのコミュニケーションツールを導入している企業も多いでしょう。

しかし、ツールを導入したけれども活用が上手く進んでいないという問題も、新たに発生しているようです。

この場合の原因として、導入したツールが解決したい目的や組織の文化に合っていないことが考えられます。

自社の社内コミュニケーションのどのような点に課題があり、どう解決を図りたいのか目的を明確にした上で、ツールの導入を検討しなくてはなりません。例えば、解決したい課題がコミュニケーションの円滑化なのか、コミュニケーションスキル向上なのか、情報共有の促進なのかによっても適したツールは違ってきます。

ツールの導入を検討する際は、それぞれのサービスの特徴を十分に理解し、自社の組織と解決したい課題にマッチしているかを十分に検証してください。

こちらの記事では、社内コミュニケーションツールの選定ポイントや注意点について紹介していますので、ぜひご覧ください。

社内コミュニケーションの課題を解決する8つの施策

ここでは、社内コミュニケーションを活性化させるための、具体的な施策について見ていきます。リモートワーク環境下で効果を発揮するものと、従来のオフィスワークにおいて有効な施策の両面から紹介します。

社内報

社内広報の取り組みとして、社内報を社員やその家族に発行する企業は多いでしょう。

従来は紙媒体としての社内報が主流でしたが、リモートワークが普及した昨今では「web社内報」が注目を集めています。

経営層からのメッセージをはじめとした、社内のあらゆる情報を動画で発信できるため、より鮮明に情報を伝えることが可能です。

また、SNSのように社員の側からの情報発信により、コミュニケーションの活性化も期待できます。

社内報制作・運用に役立つ情報はこちらにまとまっています。

社内イベント

スポーツ大会や飲み会などを会社が企画して、業務外のコミュニケーションの促進に効果的な施策が社内イベントです。

社員同士の気軽なコミュニケーションが活性化するため、業務外の会話が増えたり部署間の交流のきっかけとなったりという良い効果が期待できます。

新型コロナウイルスの影響で、従来のような集合してのイベント開催は難しいため、オンライン上で楽しめる社内イベントにシフトする企業も増えています。

従業員アンケート

従業員アンケートを実施し「社員の本音」を把握することも必要な施策です。

社員が会社に対しどういった考えをもっているかを知ることにより、組織課題の改善ポイントが明確になるといった効果が期待できます。

また、昨今のリモートワーク環境下で、社員が抱える問題や不安を把握するためのアンケートを実施するのも良い取り組みです。

こうしたアンケート結果をweb社内報で発信し、共有を図ることで社員は安心感を得られるでしょう。

イントラネット・社内SNS

イントラネットや社内SNSの活用も、社内コミュニケーション活性化に有効な取り組みです。

イントラネットは社内情報の蓄積に効果を発揮します。ナレッジの共有も推進できるでしょう。

社内SNSはラフで気軽なやり取りができるため、上司と部下、部署間といった立場を超えてのコミュニケーション活性化に効果が期待できます。

社内SNSは社員しかアクセス権限がなく、情報漏洩のリスクが避けられます。また、プライベートに干渉されたくない社員が、抵抗なく使えることもメリットです。

ミーティング・1on1

1on1とは、主に上司が部下と1対1で定期的に短時間の面談を実施し、課題の共有や問題解決に必要な支援をすることです。

1対1で定期的に実施することによって、元々のコミュニケーション能力に関係なく、コミュニケーションの活性化と信頼関係の構築に効果が期待できるでしょう。

上司と部下の間でコミュニケーションが深まり信頼関係が構築できれば、普段は口にしないような本音を共有することもできます。

1on1ミーティングは、ビデオ会議システムを活用しても実施できるため、リモートワークにおける不安や孤独の解消に役立つのではないでしょうか。

社員食堂

会社施設内に社員食堂やカフェが設けられていることも、社内コミュニケーションの活性化につながります。

昼食時や休憩時に自然と人々が集まるようになり、部署や役職の垣根を超えた交流が生まれやすくなるでしょう。

食事やお茶をしながらであれば、プライベートや趣味の話などの雑談がしやすいものです。

味が良くてリーズナブルであることはもちろん、栄養面に気を配ったメニューを提供するなど特色があることが利用者を増やすポイントです。

オフィスレイアウト

オフィスレイアウトも工夫次第によっては、社内コミュニケーションの活性化に効果を発揮します。

フロア内に複数の打ち合わせスペースを設け、ミーティングが気軽に行えるようにするのも良いでしょう。最近ではフリーアドレスといって、個人ごとのデスクを設けずフロア内のどの場所で作業しても良いとする企業もあります。

自然な会話が生まれやすいレイアウトを工夫することで、風通しの良い職場環境が構築され、従業員満足の向上にもつながるでしょう。

社員研修・ワークショップ

社員研修やワークショップを定期的に開催することは、社員のスキル向上だけでなく社内コミュニケーションのきっかけづくりに効果的です。

普段は業務で関わりの薄い部署のスタッフと、席を同じくして研修を受講することで社内に知り合いが増え、交流のきっかけとなるでしょう。

コロナ禍の昨今では、研修をオンラインで開催する企業も増えています。対面での交流が図りにくい今、高い頻度でオンライン研修を開催すると、コミュニケーションの改善につながるのではないでしょうか。

施策に取り組む上でのポイント

課題と目的を明らかにする

施策を進めるうえで最も重要なのは、自社が抱える社内コミュニケーションの課題を明らかにし、それを解決するための施策を導入することです。

社内コミュニケーションが不足する原因は多岐にわたります。課題の原因が不明確なまま、なんとなくで施策を導入してしまうと、「施策を導入すること自体が目的化してしまう」といった事態に陥りかねません。

まずは課題を明確にし、施策の目的をしっかりと定めたうえで、導入を進めましょう。

他の施策との連携を意識する

既に実施している他の施策がある場合、それらとどのように連携させられるかを考えてみましょう。連携によって、それぞれの施策の効果をさらに高められる可能性があります。

例えば、新たにweb社内報を導入するケースを考えてみましょう。既に実施している社内イベントや研修などを記事にして発信することで、オフライン施策の「効果が持続しにくい」というデメリットを、オンライン施策の「いつでもアクセスできる」というメリットで補完できます。これにより、記事を通したイベントの振り返りや社員間の交流促進にも繋がるでしょう。

経営層やリーダーが積極的に関わる

いざ施策を実行する段階では、経営層やリーダー、そして施策担当者の積極的な参加が不可欠です。

施策を継続する上で課題となるのが、従業員の中で施策への参加優先度が下がってしまうことです。特に、経営層やリーダーが参加しないことで社内に温度差が生じると、他の従業員にもその影響が及んでしまいます。

担当者は、メンバーだけでなく経営層やリーダーにも積極的に参加を促し、一人でも多くの従業員が施策に参加するよう働きかけましょう。

他社事例を参考にする

施策を効果的に進めるためには、実際に取り組みに成功した他社の事例を参考にするのも有効です。自社と似た課題を抱えていた企業の事例を見ることで、新たな解決の糸口が見つかるかもしれません。

以下の記事では、社内コミュニケーション施策の成功事例を47選紹介しています。web社内報のような定番施策から、「アイスクリームブレイク制度」や「バーチャル宴会」といったユニークな取り組みまで、多彩な事例を掲載していますので、ぜひあわせてご覧ください。

社内コミュニケーションが活性化するWeb社内報ならourly(アワリー)

ourlyは、組織の意識改善を支援するweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能があり、施策の効果測定が可能になります。

またourlyは、単なるツールにとどまらず、専門の組織コンサルタントが運用をサポートし、ゴール設定、現状把握、行動計画、改善提案など一気通貫で支援を行います。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「社内広報施策の効果測定ができない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

円滑な社内コミュニケーションで快適に働く

新型コロナウイルスの感染拡大によりリモートワークが推進され、従来では発生しなかった社内コミュニケーションの課題に直面している企業は多いのではないでしょうか。

社員の心身の健康を守り、生産性を維持・向上させるには社内コミュニケーションの不和を生じさせてはいけません。

テレワークの環境下でも、社員が快適に働ける環境を提供することは、企業として取り組むべき優先課題といえるでしょう。

ぜひ自社の取り組みを検討してみてください。