企業競争力を高めるために、いかに社員間の情報共有を活性化させるか重要で、製造業では多くの部門や拠点が関わるからこそ情報の流れが企業の力を左右します。ただ上手く情報共有が進まず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では製造業の情報共有が進まない理由や改善のヒントをお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。

製造業における情報共有の現状

製造業では、製造、品質管理、営業、設計など多くの部門が連携しながら製品を作り上げます。しかし、現場は日々の生産や納期対応に追われ、情報交換や共有が後回しになりがちです。

特に複数の拠点を持つ企業では、距離や勤務時間の違いが物理的なコミュニケーションを難しくし、重要な改善事例やトラブル情報が共有されないことも少なくありません。その結果、同じ課題が繰り返されたり、業務の効率化や品質向上の機会を逃してしまうケースが見られます。

ツール導入だけでは情報共有は進まない

製造業で社内SNSやグループウェアなどの情報共有ツールを導入しても、思ったように活用が進まず効果が出ないケースが多く見られます。調査でも、導入が定着しない理由の多くはツールそのものの機能不足ではなく、部門ごとのサイロ化や文化的な壁、組織構造に起因するコミュニケーション不足であることが指摘されています。

たとえば野村総合研究所のIT活用調査やPwCによるDX推進に関する報告では、システム導入の失敗要因の大半が「人と組織」に関わる課題であることが明らかになっています。また、日経BPの調査でも、社内SNSを導入した企業の半数近くが「投稿が続かない」と回答し、その背景に情報発信を促す仕組みや組織文化の未整備があるとされています。

出典:大手企業を対象に「IT活用実態調査(2024年」を実施~AI活用の取り組みが進む一方、リスクへの対処が課題~

出典:社内メディアの有効性を客観的に診断する新サービスを開始— 従業員エンゲージメント向上を支援 —

情報共有が進まない本当の理由は「組織構造」にある

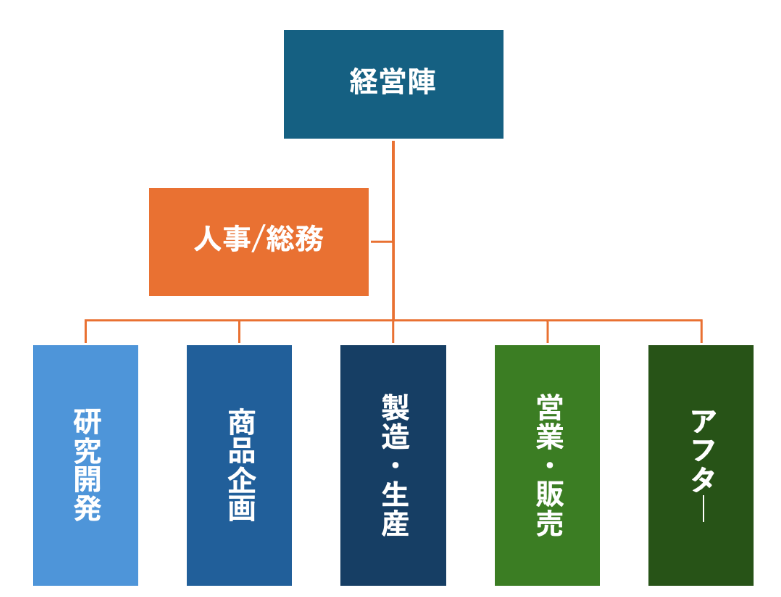

製造業では、業務を専門分野ごとに分ける「機能別型組織」が一般的です。製造、品質管理、営業など部門ごとに役割が明確で効率化しやすい一方、部署間のつながりが希薄になりやすい構造でもあります。

この組織構造は、

・部門ごとに情報が閉じるサイロ化

・拠点や部門間の物理的な距離によるコミュニケーション断絶

など様々な課題を生みやすくします。

結果として、部門間で必要な情報が行き来せず、現場力や意思決定のスピードが低下してしまうのです。

部署最適化によるサイロ化

製造・品質管理・営業など、機能ごとに分かれる「機能別型組織」では、部署ごとに目標や評価基準が異なります。これにより部門内の効率化は進みますが、他部門との協力や連携は後回しになりがちです。

結果として情報が部門内に閉じ、必要な場面で全社的な共有が行われにくくなります。

物理的距離によるコミュニケーション断絶

営業、製造、開発などの機能ごとに拠点が分かれると、物理的な距離によってコミュニケーションが取りにくくなります。

拠点が離れていることでそもそも顔と名前が一致せず、社員同士が互いに誰がどんな業務を担当しているのか把握できない状況も少なくありません。その結果、現場の改善事例や顧客の声が他拠点に届かず、「他部署が何をしているのかわからない」まま同じ課題が繰り返されるケースも多く見られます。

このように拠点間の物理的距離がある場合、情報共有の不足が起こりやすくなり、せっかくの知見やナレッジが十分に活かされないリスクが高まります。

コロナ以降のリアルな接点の減少

コロナ禍以降、社内イベントや懇親会、労働組合の集まりといった場がほとんど開催されなくなり、社員同士が部署を超えて交流する機会は大きく減少しました。

かつては独身寮や社員社宅といった生活面でのつながりを通じて、自然と横の関係性が育まれていましたが、そうしたリアルな接点が失われた結果、部門間の壁は一層厚くなっています。

特に製造業では現場とオフィスの距離感もあるため、組織全体での一体感や情報の行き来が起こりにくくなっています。

キャリアの閉塞感と知識の属人化

部署内での昇進が中心で異動の機会が少ないと、キャリアが固定化されやすくなります。加えてベテランの技能やノウハウが言語化されず、属人化したまま現場に留まります。

この状態では人材育成や業務標準化が進まず、結果として組織全体での知識共有が広がりません。

効率的な情報共有を実現する4つのポイント

製造業における情報共有の課題は、単なるツール導入だけでは解決できません。部門間の壁や物理的距離、知識の属人化といった構造的な要因に向き合い、組織全体で情報が自然に流れる仕組みを整えることが重要です。

以下では、現場で実行しやすく効果の高い改善方法を4つ紹介します。

プロフィールの公開

情報共有の第一歩は、相手を知ることです。顔と名前が一致しなければ、そもそも会話を始めるきっかけが生まれません。そのため、社員名鑑のようなサービスを導入して、社内プロフィールを充実させることが効果的です。

また、経営層が率先してプロフィールを登録することで、全社員の登録を自然に促すことができます。しかし、プロフィールは「作っただけ」では形骸化してしまう恐れがあるため、いつでもアクセスできる仕組みを整えることが、社内コミュニケーションの定着には欠かせません。

各部署について社内で共有する

社内報や社内イントラを活用して、部署紹介や自己紹介を発信することも効果的です。

例えば

・各部署の業務内容や目標

・所属しているメンバーの紹介やインタビュー

・各部署のプロジェクトの進捗や成果の報告

などを社内全体に共有することで、部署や人の理解につながり、業務上スムーズなやりとりができるようになります。

実際に住商ビルマネージメント株式会社では、部署間のコミュニケーションを活性化させるために、web社内報の運用をおこなっています。ぜひこちらの記事もご覧ください。

ビジョンに関する情報に触れやすくする

従業員が企業理念やビジョンを意識しながら業務を推進できれば、部門の壁を越えて協働できるようになります。

例えば

・経営陣が自らの言葉でビジョンを発信し続ける

・ビジョンを体現する行動を社内報で称賛・共有する

・評価制度にビジョンに沿った行動基準を設けて行動を促す

これらを日常的に意識できる仕組みを整えることが大事です。

部署横断の社内イベント開催

全社キックオフや成果発表会、改善事例共有会などを定期的に開催し、部門を超えて情報と人が交わる場をつくります。オンライン配信を組み合わせれば、拠点間の距離を超えて全員が同じ情報を共有できます。

直接顔を合わせる機会が増えることで、日常業務でも声を掛けやすくなり、情報交換が活発になります。

ourly(アワリー)を活用した製造業の組織文化づくりの事例

製造業における情報共有の課題は、単なるツール導入だけではなく、社員同士の関係性や組織文化に根差した部分が大きく影響します。ourlyは情報を「伝える」だけでなく、社員の声を可視化し、部門や拠点を越えて双方向のやりとりを生むことで、組織文化の土台を強化する役割を果たしています。

以下では、ourlyを通じて組織文化や社内コミュニケーションを整えた製造業企業の事例をご紹介します。

イーグル工業株式会社|発信文化が根づき、情報が全体に広がる

イーグル工業株式会社では、現場社員にパソコンが行き渡っていないことや、管理職経由の情報伝達による漏れやミスが多発し、情報が十分に共有されない点が課題でした。

そこでシンプルで扱いやすく、誰でも使えるような操作性の良さに惹かれてweb社内報ツール「ourly」を導入しました。

導入後は、週に2〜3本の情報発信が定着し、現場社員もスマホから気軽に閲覧できるように。経営層の記事にコメントやリアクションが寄せられるなど、発信文化が広がりつつあります。

また、これまで一部の人しか知らなかった情報が全体に行き渡るようになり、社員同士の会話やエンゲージメント向上にもつながっています。

株式会社ガスパル|全国拠点をつなぐ社内報の取り組み

全国に100ヶ所以上の拠点を持つガスパルでは、物理的な距離によるコミュニケーション不足や、PDF社内報では閲覧状況を把握できないという課題を抱えていました。

そこで情報を一元化して、記事の閲覧率など定量的に効果を測れる点が決め手となりourlyを導入しました。

導入後は週3〜4本の発信が定着し、記事をきっかけに拠点間での会話が生まれるなど、社内報が“コミュニケーションの起爆剤”となっています。さらに、データをもとに改善を重ねられることで、エンゲージメント向上を実感しています。

株式会社TOP|経営と現場をつなぎ、一体感を醸成

TOP株式会社では、経営層の考えが現場に十分伝わらないことや、ベテランと若手・部署間でのコミュニケーション不足が課題でした。そこで社員の一体感を高めるために、誰でも使いやすく、経営層からも現場からも発信できるourlyを導入しました。

経営方針を社員が振り返りやすくなっただけでなく、カジュアルな記事をきっかけに会話が生まれ、社内の一体感やコミュニケーションが少しずつ広がり始めています。

製造業の情報共有の改善にはweb社内報 ourly

ourlyは部門間の連携を強化し、情報共有を活発にするのに最適なツールです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。また社内報運用を成功に導くために豊富な伴走支援に強みがあります。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる

- web知識不要で、誰でも発信できる

- 閲覧率・読了率の閲覧率・読了率の浸透度が可視化できる豊富な分析機能

- 支援体制が充実しており、運用負担が最小限にできる

情報共有の不足に悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです