企業の成長を支える上で、ミドルマネジメントの存在は極めて重要です。経営層が描くビジョンを現場に届け、現場の活力を経営に反映させる結節点として、組織の成果を大きく左右するからです。

しかし、その重要性とは裏腹に、多くのミドルマネジメントが自身の役割の重さや複雑さに悩みを抱えているのも事実です。

この記事では、ミドルマネジメントとは何か、その基本的な役割から、求められるスキル、そして直面しがちな課題と乗り越え方までを体系的に解説します。

ミドルマネジメントとは?組織における立ち位置

ミドルマネジメントは、企業の組織構造の中で中間層に位置する管理職を指します。

一般的には部長や課長、係長などが該当し、経営層である「トップマネジメント」と、現場の最前線で業務を遂行する「ロワーマネジメント」や一般社員の間に立つ、重要なポジションです。

トップマネジメントとロワーマネジメントをつなぐ役割

ミドルマネジメントの最も重要な役割は、組織の上層部と下層部をつなぐ「橋渡し」です。トップマネジメントが決定した経営戦略や方針を、現場の具体的な業務レベルにまで落とし込み、実行を指揮します。

同時に、現場で起きている問題や社員の意見を吸い上げ、経営層に報告することで、経営判断の精度を高める役割も担います。

この双方向のコミュニケーションを円滑に行うことで、組織全体の一体感を醸成し、目標達成へと導きます。

| 階層 | 主な役職 | 主な役割 |

| トップマネジメント | 社長、役員 | 経営方針や事業戦略の策定、最終的な意思決定 |

| ミドルマネジメント | 部長、課長 | 経営戦略の現場への展開、部門の目標管理、部下の育成 |

| ロワーマネジメント | 係長、主任 | 現場業務の直接的な指揮監督、日常的な進捗管理 |

企業によって異なる役職の範囲

「どこからどこまでがミドルマネジメントか」という明確な定義は、企業の規模や組織構造によって異なります。

大企業では本部長、部長、課長、係長と階層が細分化されている一方、中小企業やベンチャー企業では、一人のマネージャーがより広範な役割を担うこともあります。

重要なのは、役職名ではなく、経営と現場をつなぎ、部門やチームの目標達成に責任を持つという機能そのものを理解することです。

自身の立場が組織の中でどのような役割を期待されているのかを正確に把握することが、ミドルマネジメントとしての第一歩となります。

ミドルマネジメントに求められる5つの主要な役割

ミドルマネジメントの業務は多岐にわたりますが、その中核となる役割は大きく5つに分類できます。これらの役割をバランスよく果たすことが、組織の成果を最大化する鍵となります。

| 役割 | 具体的な行動例 |

| 翻訳力 | 全社会議で発表された中期経営計画を、自部署の四半期目標に落とし込む |

| 代弁力 | 現場から挙がった業務プロセスの問題点をまとめ、改善策と共に経営会議で提案する |

| 推進力 | 週次の定例会議で各担当者の進捗を確認し、遅延があれば原因を特定し対策を講じる |

| 育成力 | 1on1ミーティングを定期的に実施し、部下のキャリアプランについて話し合い、助言する |

| 調整力 | 新製品開発プロジェクトにおいて、開発部門と営業部門の意見を調整し、仕様を決定する |

経営方針を現場に浸透させる翻訳力

経営層が示すビジョンや戦略は、抽象的であることが少なくありません。ミドルマネジメントには、それらを自身の部署やチームの具体的な目標や行動計画に「翻訳」する力が求められます。

なぜこの方針が打ち出されたのか、その背景や目的を正しく理解し、部下たちが納得して取り組めるように、分かりやすい言葉で伝えることが重要です。

現場の意見を経営層に伝える代弁力

ミドルマネジメントは、現場で起きていること、つまり顧客の反応や業務上の課題、部下の意見などを最もよく知る立場にあります。

これらの貴重な情報を適切に整理し、経営層にフィードバックすることで、より現実に即した戦略修正や経営判断を促します。

単なる報告に留まらず、現場を代表する「代弁者」として、建設的な提案を行うことが期待されます。

チームの目標達成を導く推進力

翻訳した目標を絵に描いた餅で終わらせないためには、チームを動かし、目標達成まで導く強力な推進力が必要です。

進捗を管理し、発生する問題に迅速に対処し、リソースを適切に配分するなど、プロジェクト全体をマネジメントします。

部下のモチベーションを高め、チーム全体のエネルギーを目標達成に向けて集中させることが求められます。

部下の成長を支援する育成力

チームの成果は、メンバー一人ひとりの能力の総和で決まります。ミドルマネジメントは、部下のスキルやキャリアに関心を持ち、成長を支援する責任を負います。

日々の業務を通じて指導を行うOJTはもちろん、個々の能力や意欲に応じた仕事の割り振り、適切なフィードバック、キャリア相談などを通じて、部下が能力を最大限に発揮できる環境を整えることが重要です。

部署間の連携を円滑にする調整力

企業活動は、一つの部署だけで完結することは稀です。ミドルマネジメントは、自身の部署の利益だけを考えるのではなく、他部署と協力し、組織全体の目標達成を目指す必要があります。

部門間の対立や非効率な連携を解消し、スムーズな協業関係を築くための調整役を担うことも、重要な役割の一つです。

ミドルマネジメントが直面しやすい4つの課題

多くのミドルマネジメントは、その構造的な立場から特有の課題や悩みに直面します。ここでは代表的な4つの課題について解説します。

伝言ゲームになりやすく、情報共有や育成が属人化する

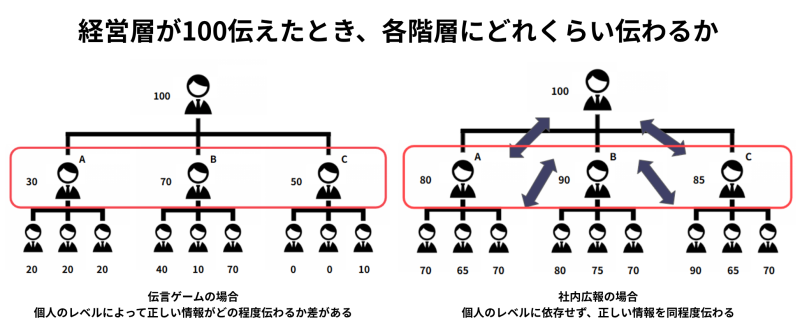

経営戦略や方針、現場の問題などの伝達がマネージャー経由の伝言ゲームになると、情報共有や育成がマネージャー自身のレベルに依存して属人化します。

そこで伝言ゲームではなく、例えば、社内報を活用すれば、経営方針や戦略など情報を記事として全社員に届けることが可能です。

経営層と現場の板挟みによるストレス

ミドルマネジメントの構造的な立場は、経営層からの高い目標達成へのプレッシャーと、現場の部下からの要望や不満との間で「板挟み」になりやすい状況を生み出します。

上層部の決定に現場が反発することもあれば、現場の実情を上層部が理解してくれないこともあります。双方の意見を調整する中で、精神的なストレスを抱え込んでしまうケースは少なくありません。

プレイング業務とマネジメント業務の両立

特に課長クラスのミドルマネジメントは、自身も一人のプレイヤーとして個人目標を持つ「プレイングマネージャー」であることが多いです。

自身の業務で成果を出しながら、同時に部下の管理や育成、チーム全体の目標達成に責任を持つことは、時間的にも能力的にも大きな負担となります。

どちらの業務も中途半端になり、結果として大きなストレスを抱えることになりがちです。

自身の成果が見えにくく達成感を得にくい

ミドルマネジメントの仕事は、部下のサポートや部署間の調整といった、直接的な成果として目に見えにくい業務が多くを占めます。

プレイヤー時代のように、個人の成果が明確な数値で示される機会が減るため、自身の貢献度を実感しにくく、達成感を得にくいという悩みを抱えることがあります。

これがモチベーションの低下につながることも少なくありません。

活躍するミドルマネジメントに必要なスキル

多様な役割を果たし、困難な課題を乗り越えるために、ミドルマネジメントには高度なスキルが求められます。特に重要となる3つのスキルを紹介します。

| スキル | なぜ重要か? | 高めるためのアクション例 |

| コミュニケーション能力 | 経営層、部下、他部署など、多様な関係者との合意形成に不可欠 | 1on1ミーティングを活性化させ、部下の意見を深く聞く練習をする |

| 課題解決力 | 目標達成の障害となる問題を迅速かつ的確に取り除くために必要 | 発生した問題に対して「なぜ」を5回繰り返し、根本原因を探る癖をつける |

| マネジメント能力 | チームの資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を最適に配分し、成果を最大化するため | 部下一人ひとりのスキルや特性を把握し、得意分野を活かせる仕事を割り振る |

チームを円滑に導くコミュニケーション能力

ミドルマネジメントにとってコミュニケーション能力は、すべての業務の基盤となる最も重要なスキルです。

経営層の意図を正確に汲み取り、部下に分かりやすく伝える傾聴力と伝達力、部署間の利害を調整する交渉力、部下の本音を引き出し、やる気を引き出す対話力など、あらゆる場面で高いコミュニケーション能力が求められます。

複雑な問題を解決に導く課題解決力

チーム運営においては、日々さまざまな問題が発生します。ミドルマネジメントには、問題の表面的な事象に惑わされることなく、その本質的な原因を特定し、論理的な思考に基づいて解決策を立案・実行する能力が必要です。

現状を正確に分析し、目標達成までの道筋を描き、チームを導いていく力が不可欠です。

多岐にわたる業務を遂行するマネジメント能力

マネジメント能力とは、目標設定、計画立案、業務の割り振り、進捗管理、評価・フィードバックといった一連の管理プロセスを適切に実行する能力を指します。

チームが持つリソースを最大限に活用し、効率的に成果を出すための舵取り役としてのスキルです。部下一人ひとりの特性を理解し、能力を引き出す人材マネジメントも含まれます。

企業ができるミドルマネジメントの育成と支援

ミドルマネジメントがその能力を最大限に発揮するためには、個人の努力だけでなく、企業側の育成・支援体制が不可欠です。

| 支援策 | 目的 | 期待される効果 |

| 役割の明確化 | ミドルマネジメントの行動指針を明確にする | 役割認識のズレを防ぎ、期待される行動を促進する |

| 研修の提供 | 必要なスキルを体系的に習得させる | マネジメント能力の底上げと、パフォーマンスの向上 |

| メンタルヘルスケア | 高いストレス状態にあるミドルマネジメントを保護する | 離職を防ぎ、安心して働ける環境を提供することで生産性を維持する |

| 行動基準の言語化・共有 | 「顧客・仲間・自分への向き合い方」を言語化し、判断軸を統一する | ミドルマネージャーの判断や伝達のズレを防ぐ、また判断に迷う回数が減る |

役割と期待を明確に定義する

まず企業として、ミドルマネジメントに何を期待しているのか、その役割や責任範囲、権限を明確に定義し、本人と共有することが重要です。

「良い管理職」のイメージが曖昧なままでは、本人も何を指針に行動すればよいか分かりません。具体的な行動目標や評価基準を示すことで、ミドルマネジメントは迷いなく自身の役割に集中できます。

定期的な研修でスキルアップを支援する

マネジメントスキルやリーダーシップ、コーチングといった能力は、経験だけで身につけるには時間がかかります。

企業が主体となって、階層別の研修プログラムを提供し、体系的な知識とスキルをインプットする機会を設けることが有効です。他社の管理職との交流を通じて、新たな視点を得ることもできます。

メンタルヘルスケアと相談窓口を設置する

前述の通り、ミドルマネジメントは精神的な負担が大きいポジションです。孤独感を抱えさせないためにも、定期的な面談やストレスチェックを実施することが重要です。

また、人事部や上司以外にも、気軽に悩みを相談できる専門のカウンセラーや窓口を設置し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぎ、早期にケアできる体制を整えるべきです。

組織のルールや行動基準を明文化して発信する

組織の規範やルール、望まれる行動を明文化し、社内で発信します。基準が明確になることで、ミドルマネージャーの判断や伝達のズレが減り、意思決定がスムーズになります。

その結果、現場で迷う場面が少なくなり、業務効率や生産性の向上につながります。

実際に弊社ourly株式会社では、web社内報「ourly」を活用し、行動指針、コミュニケーションや行動基準などを記事として発信しています。

行動基準の共有・浸透にはweb社内報「ourly」

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

ourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援と詳細な分析、洗練されたコンテンツ配信から、効率的な理念浸透や文化醸成を実現します。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」「理念浸透・文化醸成を通して組織改善したい」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

まとめ

ミドルマネジメントは、経営と現場をつなぐ組織の要であり、企業の競争力を左右する重要な存在です。

その役割は多岐にわたり、高いスキルが求められる一方で、構造的な課題から多くの悩みを抱えやすいポジションでもあります。

本記事で解説した役割やスキル、課題への向き合い方を理解し、日々のマネジメント活動に活かしてください。