新たなイノベーションの創出や、形骸化した組織の変革は、多くの企業にとって重要な経営課題です。

その解決の糸口として、スタンフォード大学の社会学者マーク・グラノヴェッターが提唱した「SWT理論(弱い繋がりの強さ理論)」が注目されています。この理論は、普段あまり接点のない「弱い繋がり」こそが、価値ある情報や機会をもたらすという考え方です。

本記事では、SWT理論の基礎からビジネスにおける具体的な活用法、さらには企業事例までを分かりやすく解説します。

SWT理論(弱い繋がりの強さ)とは?

SWT理論とは、人と人との繋がりの強さに着目し、特に「弱い繋がり」が持つ力に焦点を当てた社会ネットワーク理論です。 この理論を理解するためには、まず提唱者と、「弱い繋がり」「強い繋がり」それぞれの定義を把握することが重要です。

スタンフォード大学の社会学者による提唱

SWT理論(Strength of Weak Ties theory)は、1973年にスタンフォード大学の社会学者であったマーク・グラノヴェッターによって発表された理論です。 彼は、人々が新しい仕事を見つける過程を調査する中で、親しい友人や家族といった「強い繋がり」を持つ人々よりも、少し距離のある知人などの「弱い繋がり」を持つ人々からの情報が、就職においてより重要な役割を果たしていることを発見しました。

これは、既知の情報が循環しがちな「強い繋がり」のネットワークよりも、外部からの新しい情報がもたらされやすい「弱い繋がり」のネットワークの方が、有益な情報を得る上で有利であることを示唆しています。

「弱い繋がり」と「強い繋がり」の定義と違い

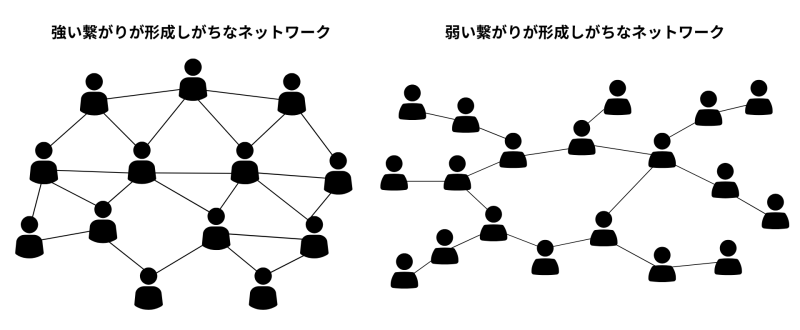

グラノヴェッターは、繋がりの強さを「交流の頻度」「心理的な近さ(親近感)」「相互の類似性」といった要素で定義しました。 これに基づき、「強い繋がり」と「弱い繋がり」は以下のように整理できます。

| 特徴 | 強い繋がり(Strong Ties) | 弱い繋がり(Weak Ties) |

| 関係性 | 家族、親友、頻繁に会う同僚など | 知人、友人の友人、たまに会う取引先など |

| 交流頻度 | 高い | 低い |

| 心理的距離 | 低い | 遠い |

| 情報の質 | 冗長性が高く、同質的 | 新規性が高く、異質的 |

| 役割 | 信頼と協力、知の深化 | 情報の橋渡し、知の探索 |

「強い繋がり」は、深い信頼関係に基づいており、協力や支援を得やすいという利点があります。

一方で、メンバーが似たような価値観や情報網を持っているため、得られる情報が同質的になりがちです。「弱い繋がり」は、異なるコミュニティやクラスターに属する人々を結びつける「ブリッジ」の役割を果たします。

このブリッジを通じて、普段は得られないような新しい情報や多様な視点、異質な知識がもたらされるのです。

なぜ「弱い繋がり」がビジネスで重要視されるのか?

ビジネスの世界では、常に新しいアイデアや情報が求められます。「弱い繋がり」は、この要求に応えるための重要な鍵となります。既存の枠組みや人間関係の中だけでは、画期的なイノベーションは生まれにくいからです。

新規性の高い情報へのアクセスを可能にする

「強い繋がり」のネットワーク内では、メンバー同士が頻繁に交流するため、情報はすぐに全体に行き渡ります。

しかし、そのネットワークの外にある新しい情報は、なかなか入ってきません。一方、「弱い繋がり」は、異なる知識や情報を持つ別のネットワークへの窓口となります。

普段接点のない分野の情報に触れることで、これまで気付かなかったビジネスチャンスや、新たな課題解決の糸口を発見できる可能性が高まります。

弱い繋がりがイノベーションを創出する

弱いつながりを持つ人は、異なるコミュニティ間の知識やアイデアを結びつける「橋渡し役(バウンダリー・スパナー)」として機能します。

こうした橋渡しによって、自分の属する領域にはない視点やノウハウが流入し、これまで結びつかなかった知と知が組み合わされます。その結果、従来にはない新しい発想や技術が生まれ、組織にイノベーションをもたらすきっかけとなります。

SWT理論をビジネスで活用する3つのメリット

SWT理論を意識的にビジネスへ取り入れることで、企業は様々なメリットを享受できます。ここでは代表的な3つのメリットについて解説します。

新規事業のアイデアが生まれやすくなる

企業が持続的に成長するためには、新規事業の創出が不可欠です。「弱い繋がり」を通じて得られる多様な情報は、新しい事業のシーズ(種)となります。

異業種の動向や、これまでターゲットとしてこなかった顧客層のニーズなど、社内だけでは得られない情報に触れることで、市場の新たな可能性に気づき、革新的な事業アイデアが生まれやすくなります。

多様な人材の採用に繋がる

採用活動においても、SWT理論は有効です。社員の個人的な「弱い繋がり」を活かすリファラル採用は、従来の採用手法では出会えなかった優秀な人材にアプローチする機会を創出します。

社員からの紹介であれば、候補者は企業の文化や働き方についてリアルな情報を得られるため、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。

組織のサイロ化を防止し活性化させる

従業員が自部署のメンバーとしか交流しない「サイロ化」した組織では、部門間の連携が滞り、新しいアイデアも生まれにくくなります。

「弱い繋がり」を社内に増やす施策、例えば部署横断型のプロジェクトや社内イベントを推進することで、組織の風通しが良くなります。部門を超えたコミュニケーションが活性化し、組織全体の一体感やエンゲージメントの向上にも繋がるのです。

SWT理論を導入する際の注意点

多くのメリットがある一方で、「弱い繋がり」にはデメリットや注意すべき点も存在します。効果的に活用するためには、これらの側面も理解しておくことが重要です。

繋がりの維持に時間とコストがかかる

「弱い繋がり」は文字通り繋がりが弱いため、意識的に維持するための努力が必要です。SNSでの交流やイベントへの参加など、関係性を保つためには一定の時間やコストがかかります。

また、数多くの「弱い繋がり」を管理すること自体が負担になる可能性もあります。どの繋がりを重視し、どのように関係を維持していくか、戦略的に考えることが必要です。

深い信頼関係の構築が難しい場合がある

「弱い繋がり」は交流の頻度が低いため、「強い繋がり」のような深い信頼関係を築くことは容易ではありません。そのため、重要なプロジェクトを共同で進める場合や、機密性の高い情報を共有する際には、注意が必要です。

イノベーションの「探索」段階では「弱い繋がり」が有効ですが、アイデアを具体的な形にしていく「深化」の段階では、信頼と協力を基盤とした「強い繋がり」の力が必要になる場面が多くあります。

SWT理論を実践するための具体的なアクション

理論を理解するだけでなく、実際に行動に移すことが重要です。ここでは、個人や組織が「弱い繋がり」を意図的に増やし、活用するための具体的なアクションを紹介します。

普段関わらない部署の人と意識的に交流する

まずは社内から始めるのが最も手軽な方法です。普段業務で関わることのない他部署のメンバーと、ランチや休憩時間に意識的に話す機会を作りましょう。

部署横断の社内イベントや部活動に参加することも有効です。相手の業務内容や専門知識を知ることで、思わぬコラボレーションが生まれる可能性があります。

SNSやプロフィールを活用する

FacebookやLinkedInといったSNSは、「弱い繋がり」を維持・拡大するための強力なツールです。 自身の専門分野や興味のあることについて情報発信を続けることで、同じ関心を持つ社外の多様な人々と繋がることができます。

また、専門的なオンラインコミュニティに参加し、議論に加わることも、新たな知見を得る良い機会となります。さらに、社内においてもプロフィールを活用することですることで、弱いつながりを広げることが可能です。

ourlyのプロフィール機能を活用すれば、社員一人ひとりの専門性や経験、興味関心を可視化でき、普段接点のない同僚同士の偶発的な交流やコラボレーションのきっかけを生み出せます。実際にプロフィール活用と社内報を組み合わせ、学びの共有や心理的安全性の向上につなげている事例をご紹介します。

異業種交流会やセミナーへ積極的に参加する

社外に目を向け、業界のセミナーや異業種交流会に足を運ぶことも重要です。そこでは、自社とは全く異なるビジネスモデルや価値観を持つ人々と出会うことができます。

名刺交換をした相手とSNSで繋がるなど、一度きりの出会いで終わらせず、継続的な「弱い繋がり」へと発展させていく意識を持つことが大切です。

【企業事例】SWT理論の考え方を応用した取り組み

世界的な企業の中には、「弱い繋がり」がもたらすイノベーションを組織的に促進する文化や制度を持つところがあります。

Googleの「20%ルール」

Googleには、従業員が勤務時間の20%を、自身の通常業務とは異なる、新しいアイデアやプロジェクトに自由に使ってよいとする「20%ルール」という有名な制度があります。この制度によって、従業員は他部署のメンバーと協力したり、自身の興味に基づいて新しい技術を試したりすることが奨励されているのです。

結果として、部門を超えた偶発的なコミュニケーション、つまり「弱い繋がり」が生まれやすくなり、AdsenseやGoogle News、Google Suggestといった革新的なサービスの多くが、このルールの中から誕生したと言われています。

参考:https://ideawake.com/googles-20-time-program-a-massive-success-and-a-cautionary-tale

3Mの「15%カルチャー」

ポスト・イットやスコッチテープで知られる3Mにも、同様の文化が存在します。研究者が勤務時間の15%を、会社から与えられたテーマではなく、自身の興味や好奇心に基づく研究に充てることを許容する「15%カルチャー」です。

この自由な研究活動の中から、異なる分野の技術や知識が結びつき、予期せぬ発明が生まれることがあります。これは、組織として意図的に「弱い繋がり」を奨励し、イノベーションの「知の探索」を促進している好例と言えるでしょう。

まとめ

SWT理論が示す「弱い繋がりの強さ」は、変化の激しい現代のビジネス環境において、個人と組織の双方にとって重要な視点を提供します。

親しい関係である「強い繋がり」がもたらす安心感や協力体制を維持しつつ、意識的に「弱い繋がり」を広げ、そこから得られる新しい情報や多様な視点を取り入れることが、イノベーション創出と持続的な成長の鍵となります。

本記事で紹介したメリットや実践方法を参考に、ご自身のビジネスやキャリアに活かしてみてください