「最近、退職する社員が増えている」「自社の離職率は他社と比べて高いのだろうか」と感じていませんか。

離職率は、組織の健康状態を示す重要な指標の一つです。業界別の離職率を把握することで、自社の現状を客観的に位置づけ、人材定着や働き方改善のヒントを得ることができます。

この記事では、最新の公的データを基に業界別の離職率ランキングをわかりやすく解説します。

さらに、離職率が高い・低い業界の特徴や背景を分析し、離職防止に向けた人事施策を検討する際の参考情報をお届けします。

離職率とは?まずは基本を理解しよう

離職率ランキングを見る前に、まずは「離職率」という言葉の基本的な意味や計算方法について正しく理解しておくことが重要です。

言葉の定義を知ることで、数字の表面的な意味だけでなく、その背景まで深く読み解くことができます。

離職率が示すもの

離職率とは、ある一定期間内にどれくらいの従業員がその職を離れたかを示す割合のことです。

一般的に、この数値が高いほど従業員の定着率が低く、何らかの課題を抱えている可能性があると見なされます。逆に、離職率が低い企業は、従業員が長く働き続けたいと思える魅力的な環境であると推測できます。

離職率の計算方法

離職率の計算方法に法律上の明確な定めはありませんが、厚生労働省の「雇用動向調査」では以下の計算式が用いられています。

離職率(%)=離職者数÷常用労働者数(1月1日時点)×100

この計算式で算出された離職率は、企業の労働環境や従業員満足度を測るための重要な指標として、多くの場面で参考にされています。

| 項目 | 内容 |

| 離職者数 | 対象期間中に退職した従業員の数 |

| 常用労働者数 | 1月1日時点で在籍している従業員の数 |

| 算出期間 | 一般的には1年間 |

参考:厚生労働省「主な用語の定義」

【2025年最新】業界別離職率ランキング

ここでは、厚生労働省が公表している新規学卒就職者の就職後3年以内離職率のデータに基づき、離職率が高い業界と低い業界をランキング形式で紹介します。

あなたのいる業界や、これから目指す業界はどこにランクインしているか確認してみましょう。

離職率が高い業界ランキングTOP5

以下の業界は、残念ながら新卒社員が3年以内に離職する割合が高い傾向にあります。

| 順位 | 産業 | 3年以内離職率(大卒) |

| 1位 | 宿泊業、飲食サービス業 | 56.6% |

| 2位 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 53.7% |

| 3位 | 教育、学習支援業 | 46.6% |

| 4位 | 小売業 | 41.9% |

| 5位 | 医療、福祉 | 41.5% |

参考:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省

これらの業界は、顧客と直接関わるサービス業が中心で、不規則な勤務形態や精神的なストレスなどが離職の原因となりやすいと考えられます。

離職率が低い業界ランキングTOP5

一方で、以下の業界は従業員が定着しやすく、長期的なキャリアを築きやすい環境であると推測できます。

| 順位 | 産業 | 3年以内離職率(大卒) |

| 1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 12.5% |

| 2位 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 12.8% |

| 3位 | 製造業 | 20.6% |

| 4位 | 情報通信業 | 29.3% |

| 4位 | 金融業、保険業 | 29.3% |

参考:厚生労働省「01 _241025_新規学卒就職者の離職状況を公表します」

これらの業界は、インフラ関連やBtoB(企業向けビジネス)が中心で、安定した経営基盤や充実した福利厚生が離職率の低さに繋がっていると考えられます。

なぜ?離職率が高い業界に共通する原因

離職率が高い業界には、「仕事のやりがい」と「働きやすさ」に起因する原因があります。

前者では「人とのつながりの希薄さ」「将来像の不透明さ」「相談できる関係の不足」といった原因、後者では「労働時間の長さ」「給与・待遇への不満」「人間関係のストレス」といった原因に派生します。

それぞれ説明していきます。

他拠点とのつながりが希薄で、組織の一体感が生まれない

店舗や本社が物理的に離れていると、「他の店舗で何をしているのか分からない」「本社や他店舗の社員の顔や名前が一致しない」といった状態になりがちです。

このような状況では仲間意識や会社への誇りを感じにくく、やりがい低下につながる可能性があります。

キャリアパスを描きにくく、将来像を持てない

日々の業務がルーティン化し、昇進・昇格の道筋が不明瞭な場合、従業員は「このまま働き続けても成長できないのでは」と感じます。

中長期的なキャリア形成の支援や、ロールモデルとなる上司・先輩が見えない環境は、やりがいの喪失につながります。

相談できる関係がなく、心理的な支えを失う

上司や同僚に気軽に相談できる雰囲気がない職場では、困りごとを抱え込んでしまいがちです。

特に店舗勤務や現場業務のように、上司や本社と距離がある環境では、直接コミュニケーションが取りづらく、業務上の悩みやキャリアの不安を相談できる相手がいないケースも少なくありません。

その結果、問題を放置したままモチベーションが下がり、最終的に離職につながることがあります。

厳しい労働時間と休日取得の問題

宿泊・飲食サービス業や小売業などは、土日祝日や夜間勤務が基本となるシフト制が多く、生活リズムが不規則になりがちです。

また、慢性的な人手不足から長時間労働が常態化しやすく、プライベートの時間を確保することが難しいと感じる人が多い傾向にあります。

十分な休息が取れないことが、心身の疲弊に繋がり、離職を決意する大きな要因となります。

給与や待遇に対する根強い不満

業務の負担が大きい一方で、給与水準が他の業界と比較して低い傾向にあることも、離職率を高める一因です。

特に若手のうちは、仕事の責任や貢献度に見合った報酬を得られていないと感じやすく、モチベーションの維持が難しくなります。

昇給やキャリアアップの見通しが立てにくいことも、将来への不安に繋がり、より良い待遇を求めて転職を考えるきっかけとなります。

精神的負担の大きい人間関係

顧客と直接関わるBtoCの業界では、クレーム対応など精神的なストレスを感じる場面が少なくありません。

また、教育・学習支援業や医療・福祉の現場では、生徒や患者といった「人」の人生に深く関わるため、強い責任感やプレッシャーが伴います。

社内の人間関係に加え、顧客やサービス利用者との関係構築に悩むケースも多く、精神的な負担が積み重なり離職に至ることがあります。

働きやすい!離職率が低い企業の特徴とは?

反対に、離職率が低く、従業員が長く働き続ける企業にはどのような特徴があるのでしょうか。安定した業界に属していることに加え、企業努力によって働きやすい環境を実現しているケースが多く見られます。

良好なコミュニケーションと企業風土

離職率が低い企業では、経営層と現場の距離が近く、風通しの良いコミュニケーションが取れていることが多いです。

上司や同僚に気軽に相談できる雰囲気があり、問題が発生した際も一人で抱え込まずにチームで解決しようとする文化が根付いています。

このような良好な人間関係は、仕事の満足度を大きく向上させ、従業員の定着に繋がります。

公平な評価制度とキャリア支援

従業員の頑張りを正当に評価し、それを昇給や昇進に反映させる透明性の高い人事評価制度が整備されています。

また、従業員一人ひとりのキャリアプランを尊重し、研修制度や資格取得支援などを通じてスキルアップを後押しする体制が整っていることも特徴です。

将来のキャリアパスが明確に描けるため、従業員は安心して働き続けることができます。

充実した福利厚生とワークライフバランス

給与だけでなく、住宅手当や家族手当、退職金制度といった福利厚生が充実していることも、従業員の満足度を高める重要な要素です。

加えて、残業時間の削減や有給休暇の取得推奨など、ワークライフバランスを重視した取り組みを積極的に行っています。

プライベートの時間を大切にできる環境が、仕事へのモチベーションを高め、長期的な就業を促します。

新卒の離職率にも注目!3年以内の実態

特にキャリアの初期段階である新卒社員の離職率は、その後の働き方を考える上で重要なデータとなります。学歴や企業規模によっても傾向が異なるため、多角的に見ていきましょう。

学歴別の3年以内離職率の現状

厚生労働省の調査によると、令和3年3月卒業者の3年以内離職率は以下のようになっています。

| 学歴 | 3年以内離職率 |

| 中学卒 | 50.5% |

| 高校卒 | 38.4% |

| 短大等卒 | 44.6% |

| 大学卒 | 34.9% |

参考:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省

大学卒の約3人に1人が3年以内に離職しているという事実は、就職活動における企業選びの重要性を示唆しています。

事業所規模で見る離職率の違い

企業の規模によっても離職率には差が見られます。一般的に、企業規模が小さいほど離職率は高くなる傾向にあります。

| 事業所規模 | 3年以内離職率(大卒) |

| 5人未満 | 59.1% |

| 5~29人 | 52.7% |

| 30~99人 | 42.4% |

| 100~499人 | 35.2% |

| 500~999人 | 32.9% |

| 1,000人以上 | 28.2% |

参考:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省

これは、大手企業の方が教育研修制度や福利厚生が充実しており、安定した環境で働きやすいことが一因と考えられます。

企業の人事担当者向け|従業員の離職率を下げるには

先ほど離職率の高い業界に共通する原因として「やりがいの低下」「厳しい労働時間や休日取得の難しさ」「給与や待遇への不満」を挙げました。

いずれも改善すべき重要な課題ですが、労働時間・休日・給与・待遇を含む「働きやすさ」はすでに多くの企業が働き方改革などで力を入れており、差別化が難しく、取り組みのハードルも高いのが実情です。

そこでやりがい向上に着目した改善方法が重要になります。

やりがい低下の背景には、店舗や本社などが離れており、コミュニケーションが取りにくく、人や組織を知らないことが原因となっているケースが多く見られます。

そのため、戦略的な社内コミュニケーション施策を設計することが求められます。

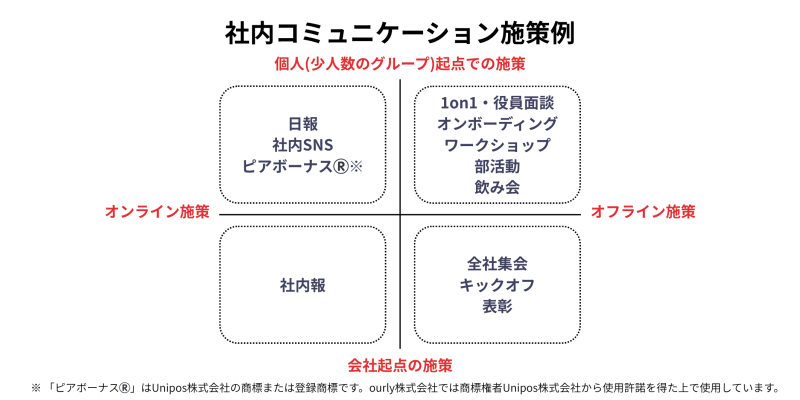

ステップ1:社内コミュニケーション施策を2種類に分けて考える

社内コミュニケーション施策には、全社集会や社内報などさまざまな手法がありますが、オンラインとオフラインで特性が大きく異なります。

全社集会や座談会のようなオフライン施策は「その瞬間の熱」は生みやすく、感情や納得感を強く高めますが、効果は時間とともに薄れやすく、参加者以外に伝わりにくい特徴があります。

一方、社内報や社内イントラのようなオンライン施策は、オフラインに比べて瞬間の高い熱量は生み出しませんが、時間や場所を問わず情報を届けることができます。

ステップ2:オンライン施策とオフライン施策を掛け合わせる

効果を最大化するには、両者を掛け合わせて運用することが重要です。

イベントの盛り上がりを社内報や動画で記録・共有することで、一瞬の高揚を組織の資産に変え、参加できなかった社員にも共感を広げることができます。

ステップ3:目的に応じて最適な施策の組み合わせを見極める

「社員同士の仲を深めたい」「理念を浸透させたい」など、実現したい目的に当てはまる社内コミュニケーション施策を棚卸しし、それぞれオンライン施策かオフライン施策のどちらに該当するかを整理しましょう。

その上で、両者の特性を活かした最適な掛け合わせを検討します。

離職を低減し、人手不足を改善するweb社内報「ourly」

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

まとめ

本記事では、最新のデータを基に業界別の離職率ランキングや、離職率が高い・低い業界の特徴について解説しました。

離職率は企業の働きやすさを知るための一つの指標ですが、その数字の背景にある理由を理解し、多角的な視点で判断することが何よりも重要です。

この記事で得た知識を、あなたの今後のキャリア選択や組織改善にぜひ役立ててください。