組織開発(Organization Development)とは、企業などの組織に属する人同士が協力し合い、組織を活性化、成長させる取り組みです。組織開発の手法は、コミュニケーションを活性化させるものや、目標を共有させるものなど、多岐にわたります。それぞれの手法がうまく機能すれば、近年多様化している従業員同士の統率が取れ、企業の成長にも繋がるでしょう。

本記事では、組織開発の手法として活用できる9つの手法のほか、実際に現場に導入する場合のプロセスと成功事例について解説します。

組織開発とは

組織開発とは、組織の戦略や制度といったハード面だけでなく、所属する人材の関係性といったソフト面にも働きかけ、組織を活性化させる取り組みです。英語では「Organization Development」と表記され、「OD」という略称が使われることもあります。

組織開発の目的は、組織目標の達成のために組織と人材の状態を最適化することです。組織と人材、人材どうしの信頼関係を強化することにより組織が活性化し、全体のパフォーマンスも最大限に発揮されます。あらゆる組織課題にも、問題点を明らかにしつつ解決が図られ、事業成長につながっていきます。

組織開発の目的

組織開発の主な目的は、大きく分けて3つあります。

第一に「組織の生産性向上」です。チームワークを強化し、部署間の連携を円滑にすることで、組織全体としての成果を最大化します。

第二に「従業員エンゲージメントの向上」です。社員が働きがいを感じ、主体的に仕事に取り組めるような環境を整えることで、組織への貢献意欲を高めます。

第三に「変化への適応力強化」です。市場や働き方の変化に柔軟に対応できる、自己変革力を持った組織を作り上げます。

これらの目的を達成することが、最終的に企業の持続的な成長につながるのです。

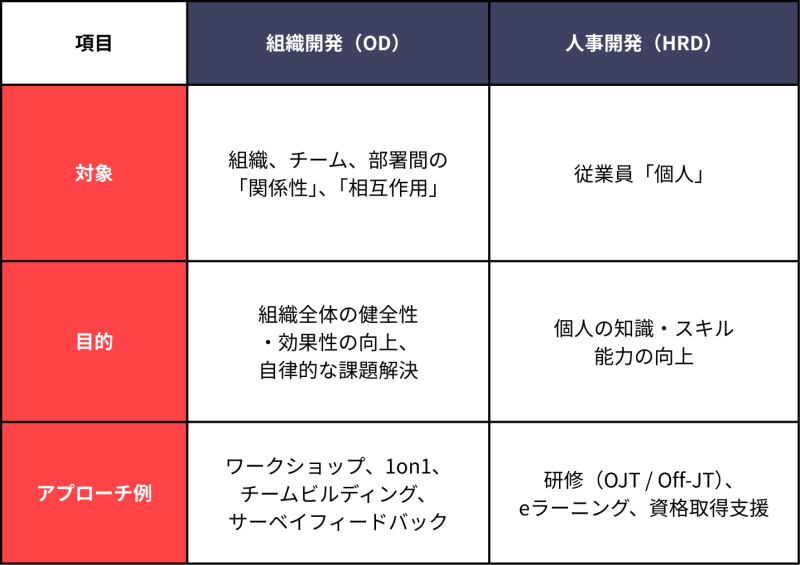

組織開発と人材開発の違い

組織開発と人材開発は、どちらも企業にとって重要な活動ですが、その目的とアプローチには明確な違いがあります。

最大の違いは、アプローチの「対象」です。

人材開発が「個人」の知識やスキルの向上を目的とするのに対し、組織開発は「組織内の関係性や相互作用」を対象とします。

例えば、「営業成績が伸び悩んでいる」という課題に対して、人材開発では個々の営業担当者に向けたスキル研修を実施します。一方、組織開発では「営業部と開発部の連携が悪い」といった関係性の問題に着目し、部署間の対話を促すワークショップなどを企画します。

両者は対立するものではなく、相互に補完しあう関係です。

個人の成長が組織の関係性を良くすることもありますし、逆に関係性の良い組織では個人の成長が促進されます。両輪で進めることが理想的です。

組織開発が注目される背景

近年、なぜこれほどまでに組織開発が注目されているのでしょうか。その背景には、現代の企業を取り巻く環境の大きな変化があります。

働き方の多様化とコミュニケーションの変化

リモートワークの普及やフレックスタイム制の導入など、働き方は大きく多様化しました。これにより、従業員同士が顔を合わせる機会が減少し、従来のコミュニケーション方法では意思疎通が難しくなっています。

組織としての一体感を維持し、円滑な協力関係を築くためには、意図的に関係性を構築する組織開発のアプローチが不可欠となっているのです。

人材の流動化と定着率向上の必要性

終身雇用制度が過去のものとなり、転職が一般的になった現代では、人材の流動性が高まっています。企業にとって、優秀な人材を惹きつけ、定着させることは経営上の最重要課題の一つです。

従業員が「この組織で働き続けたい」と思えるような、魅力的な職場環境や人間関係を構築する組織開発の取り組みが、リテンション(人材定着)の観点からも重要視されています。

組織開発の進め方【7ステップ】

組織開発を効果的に進めるためには、計画的かつ体系的なアプローチが求められます。

ここでは、代表的な7つのステップを紹介します。

ステップ1:目的を明確にする

まず、「何のために組織開発を行うのか」という目的を明確にします。

「生産性を10%向上させる」「半年後の離職率を5%改善する」など、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。この目的が、今後のすべての活動の指針となります。

ステップ2:現状を正確に把握する

次に、設定した目的に対する現状を客観的に把握します。

従業員へのアンケート調査(サーベイ)やインタビュー、ヒアリングなどを通じて、組織が抱える課題を可視化します。「コミュニケーションが不足している」「部署間の連携が取れていない」といった漠然とした問題意識を、具体的なデータや事実に基づいて明らかにしていきます。

ステップ3:課題を設定する

現状把握によって明らかになった問題点の中から、目的達成のために最も解決すべき本質的な課題は何かを特定します。すべての問題を一度に解決しようとせず、優先順位をつけて取り組むべき課題を絞り込むことが成功の鍵です。

ステップ4:小規模で試す

設定した課題を解決するためのアクションプランを立て、まずは特定の部署やチームなど、小規模な範囲で試験的に導入します。いきなり全社で展開するのではなく、スモールスタートで始めることで、リスクを最小限に抑えつつ、施策の効果を測定しやすくなります。

ステップ5:効果を検証する

試験的な取り組みの結果を検証し、どのような効果があったのか、あるいはなぜうまくいかなかったのかを分析します。参加者へのアンケートやヒアリングを通じてフィードバックを収集し、アクションプランの改善点を探ります。この検証と改善のサイクルを回すことが重要です。

ステップ6:全社へ展開する

小規模な試行で効果が確認できた施策を、マニュアルなどを整備した上で全社的に展開していきます。展開する際には、なぜこの施策を行うのかという目的や背景を丁寧に説明し、全社員の理解と協力を得ることが不可欠です。

ステップ7:定期的な振り返りを行う

施策を展開して終わりではなく、その効果を定期的にモニタリングし、振り返りを行います。組織の状態は常に変化するため、状況に応じて施策を微調整したり、新たな課題に取り組んだりするなど、継続的な改善活動が求められます。

組織開発の9つの手法

ここでは、組織開発の代表的な手法を9つ紹介します。いずれの手法も効果的な「対話」がポイントとなるようです。

- 1. コーチング

- 2. AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)

- 3. フューチャーサーチ

- 4. OKR

- 5. ワールドカフェ

- 6. MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

- 7. タックマンモデル

- 8. アクション・リサーチ

- 9. オープンスペーステクノロジー(OST)

それぞれ詳しく解説します。

1. コーチング

コーチングは質問と対話を繰り返すことにより、自ら考え、答えを導き出すように支援する手法です。一方的に指示を与え行動させる「ティーチング」とは違い、新しい視点や気付きをもたらし、自発的な行動を促せる点が特徴です。

コーチングにおける質問と対話の繰り返しは、相互のコミュニケーションを深めることにつながります。対象者の成長を促すだけでなく、相互協力が深まるなど組織内の関係性の強化にも効果を発揮するとして、組織開発の手法としても注目されています。

2. AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)

AIは「Appreciative Inquiry」の略で、それぞれの単語の意味は、アプリシエイティブ「価値を認める」、インクワイアリー「問いかけ・探求」を指します。ポジティブな問いかけにより個人や組織の価値や強みを見いだし、その価値を認めることにより、可能性を最大限に活かそうとするアプローチです。

AIでは、問題解決を直接の目的とせず、組織や人材の潜在能力に着目します。組織や人材の強みを発見し、その強みを最大限発揮できる環境を整えることで、組織のパフォーマンスを向上させることを目的とします。

3. フューチャーサーチ

特定の課題に対し、利害関係者が一堂に会するなかでディスカッションをおこない、共通認識を形成する手法です。集められた出席者は、利害の対立や不一致を超えた議論により、目指すべき未来に向け合意形成を図り、具体的なアクションプランを策定します。

フューチャーサーチの優れた点は、課題に対し多様な視点で議論できることです。利害関係を超え合意にいたった結論は、より最適解に近い答えであるといえるでしょう。

4. OKR

目標管理の一手法であるOKR(Objectives Key Results)も、組織開発の有効な手法として注目されています。OKRは、達成にはかなりの努力を要する「ストレッチ目標」を設定することが特徴です。その目標を、「企業」「チーム」「個人」でリンクさせ、高い頻度で評価・進捗確認をおこないます。

各個人・チームの目標に対する進捗度を高い頻度で共有することにより、対話の機会も増加し、目標達成に向け一丸となっていきます。組織をまとめあげる手法として、取り組む企業が増えているようです。

5. ワールドカフェ

ワールドカフェは、少人数かつリラックスした雰囲気のなかでおこなわれる会議のことです。カフェにいるときのような、和やかな雰囲気で対話を重ねることで、自由な発想を促すことが目的です。

具体的な方法は、参加者を4〜5人のグループに分け、ディスカッションをおこないます。出たアイデアについてはメモを残しておき、メンバーをシャッフルして議論を続けます。一般的な会議よりも活発な意見交換がなされるため、新たな気付きが得られることが特徴です。

6. MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業が永続的に発展するために定められた「企業理念」を構成する要素を指します。

- 存在意義(ミッション)

- 目指す姿(ビジョン)

- 価値観(バリュー)

この3つの要素を定義するフレームワークです。MVVを明確化し社員に浸透させることで、組織としての一体感が高められるでしょう。MVVが浸透した組織では、社員の帰属意識が高く、意思決定もしやすくなります。社員が共通した価値観を持つことにより、組織開発も進めやすくなるのです。

7. タックマンモデル

タックマンモデルとは、心理学者のタックマン氏が1965年に提唱した、チームビルディングの手法です。タックマン氏は組織が成熟する過程を、次の5段階に分類しました。

- 形成期

- 混乱期

- 統一期

- 機能期

- 散会期

この5段階のプロセスのなかで、混乱期ではメンバーの意見対立など衝突が発生します。タックマンモデルでは、この衝突は避けるのではなく、歓迎すべきものと捉えています。衝突や混乱を乗り越えることで、より強固なチームが形成されると考えているためです。

8. アクション・リサーチ

アクション・リサーチは、集団力学者であるクルト・レヴィン氏が開発し、組織開発における基本的な手法として知られています。レヴィン氏は、組織における課題解決にはアクション(実践)と、リサーチ(原因の調査)の両面からアプローチするべきと説きました。

アクション・リサーチでは、まず組織内の潜在的な課題を洗い出し、解決すべき課題として明確化します。そして解決に向けたアクションを起こすことで、課題をクリアし組織成長につなげていくのです。

9. オープンスペーステクノロジー(OST)

オープンスペーステクノロジーは、イギリスの組織開発コンサルタントであるハリソン・オーウェン氏が考案した手法です。複雑で解決が難しい課題に、参加者を積極的に関与させる効果が期待できるものです。

関係者が議題を持ち寄り、出された議題はその場で選択され、議論を進めます。主催者は大まかなテーマ設定をおこなうのみで、議題の選択・進行は参加者にゆだねられます。参加者自らに決定権を持たせることで、より自主的な取り組みを促せる手法といえるでしょう。

組織開発の手法を浸透させるにはweb社内報

組織開発の施策を浸透させるには、 web社内報の活用が効果的です。自社の企業理念やMVVを繰り返し発信することで、自社の目指したい姿について認識の共有が進みます。組織開発で大切なことは、その目的や意図を社員に正しく伝えることです。

Web社内報サービスoulyは、豊富な分析機能により、様々な組織課題の発見や分析が可能です。組織開発施策の精度向上に、十分な効果が期待できるでしょう。

ourlyは、組織の意識改善を支援するweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能があり、施策の効果測定が可能になります。

またourlyは、単なるツールにとどまらず、専門の組織コンサルタントが運用をサポートし、ゴール設定、現状把握、行動計画、改善提案など一気通貫で支援を行います。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「社内広報施策の効果測定ができない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

様々な手法を用いて組織開発に成功した事例

ここでは、様々な手法を用いて組織開発に成功した企業の事例を、6社紹介します。いずれの企業も「対話」を重視した施策を実施して効果を上げているようです。

詳しくみていきましょう。

ヤフー

ヤフーでは、組織の肥大化による事業展開スピードの鈍化に危機感を持ち、2012年より組織開発に着手します。専門チームを組織し、時間をかけ各部署にアプローチすることで組織開発を進めます。

この取り組みのなかで、始まったのが「1on1ミーティング」です。月1回・週1回など短いスパンで定期的に上司と部下が面談をおこないます。コーチングの手法を用い、上司が部下への問いかけを繰り返すことで両者の結びつきが強くなり、組織運営によい影響をおよぼすようになりました。現在では全社レベルで組織開発の意識が高まり、企業文化として定着しつつあるようです。

アイ・オー・データ機器

アイ・オー・データ機器では、社員が自主性を発揮できる組織を目指し、組織開発に取り組みます。対話合宿やカルチャーブックの発行などをおこないますが、効果を実感できない状態が続きました。原因調査のため、全社員を対象に「組織行動調査」を実施。その結果人事部門と現場スタッフに、大きな価値観の相違があることがわかります。

外部の専門家に協力を仰ぎ、「OKRの導入」「カンバセーション」「評価制度の変更」を3本柱とした人事施策を立案し、徐々に効果を上げているようです。

パーソルキャリア

総合人材サービスを提供するパーソルキャリアでは、2019年にミッション・バリューを改訂します。新たなミッション・バリューは、企業としてのミッションを社員が当事者として捉えることを促す内容です。

こうした、ミッション・バリューを前提に、組織文化に関する対話を繰り返すことで、社員一人ひとりに組織との関わり方を意識するきっかけを与えています。社員各人が会社のあり方を主体的に考えることで、意識が高まり働きやすい環境が確立されているようです。

ニトリ

ニトリのケースは、人材開発と組織開発を連動させる手法により、成果を上げている事例です。同社は人材の成長が、組織の成長に直結すると考え、独自の教育システムを構築し人材育成を進めています。

また、ニトリではタレントマネジメントと教育システムを連携させています。これは、人材の一元的なマネジメントを目指すものです。これまでの教育成果を個人レベルで把握し、個人の興味や希望に沿った施策により、個人の成長を企業の成長につなげるべく人材育成に注力しています。

楽天

楽天は、2018年に専門機関である「楽天ピープル&カルチャー研究所」を設立し、組織開発の基盤整備に取り組んでいます。この機関の目的は、企業文化や組織開発の理論体系の構築を目指すことです。そのために海外事例の情報収集や、自社グループ内の実証実験の分析をおこなっています。

同社には70を超える国籍の社員が在籍しており、国際色がゆたかな楽天グループにおいて、組織文化がもたらす経営への影響は、重要な研究対象ということでしょう。

スターバックスコーヒージャパン

スターバックスコーヒージャパンは、企業文化を重要なものと捉え、組織開発においてもその方針を貫いています。同社が大切にしているのは、価値観に基づいた対話です。会社と個人のつながりを重視し、研修プログラムに「価値観」や「ビジョニング」についての対話を盛り込んでいます。

「企業価値を高めるのは店舗における個人の行動である」と多くの社員に浸透し、一人ひとりの責任感とコミュニケーションへの積極性を高めています。フレンドリーで心地よいスターバックスの接客は、こうした裏づけがあってのことでしょう。

組織開発を成功させるためのポイント

組織開発を成功に導くためには、いくつかの重要なポイントがあります。

経営層を巻き込む

組織開発は、人事部や一部の部署だけで進めるものではありません。組織全体の変革には、経営層の強いコミットメントが不可欠です。経営層が組織開発の重要性を理解し、積極的に関与することで、全社的な協力体制を築きやすくなります。

手段の目的化を避ける

1on1やチームビルディングといった手法を導入すること自体が目的になってはいけません。最も重要なのは、「何のためにその手法を用いるのか」という本来の目的を見失わないことです。常に「組織をどうしたいのか」という原点に立ち返り、目的に合った最適な手段を選択することが求められます。

現場の当事者意識を醸成する

組織開発の主役は、経営層や人事部ではなく、現場で働く従業員一人ひとりです。やらされ感のある取り組みでは、真の変革は生まれません。組織の課題を自分たちのこととして捉え、解決に向けて主体的に関与してもらうための働きかけが重要です。

組織開発の手法を活用して組織のさらなる成長を

企業が永続的に成長をしていくためには、組織内における人材の関係性にアプローチすることが不可欠なようです。組織開発の手法の多くは、人材間の対話を活性化させる取り組みであるといえます。

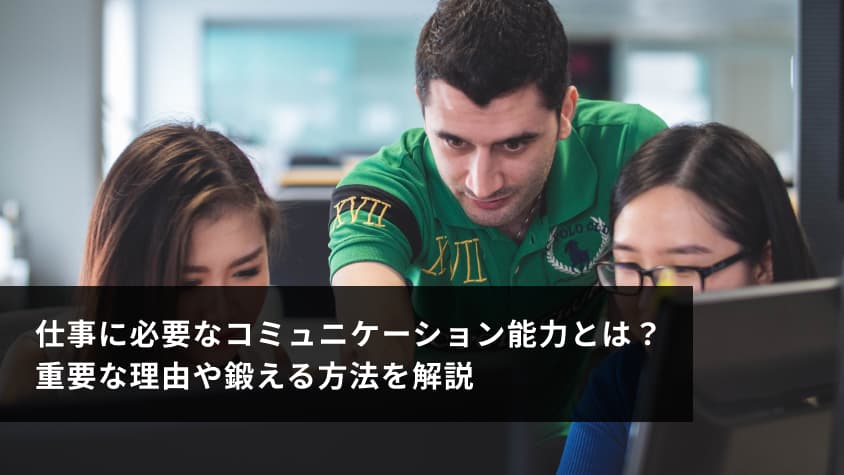

組織を活性化させるのは、良質なコミュニケーションです。企業理念の浸透と社内コミュニケーション向上の施策として、web社内報の導入を検討してみてください。