最近では、働き方の多様化や終身雇用性の崩壊の影響で、会社と社員、社員同士の距離が離れてしまい、帰属意識が薄れてきています。また、エンゲージメントが注目されるなか、帰属意識の必要性も疑われています。

この記事では、帰属意識の向上には効果はあるのか、エンゲージメントとの関係性、向上の方法・事例について詳しく解説していきます。

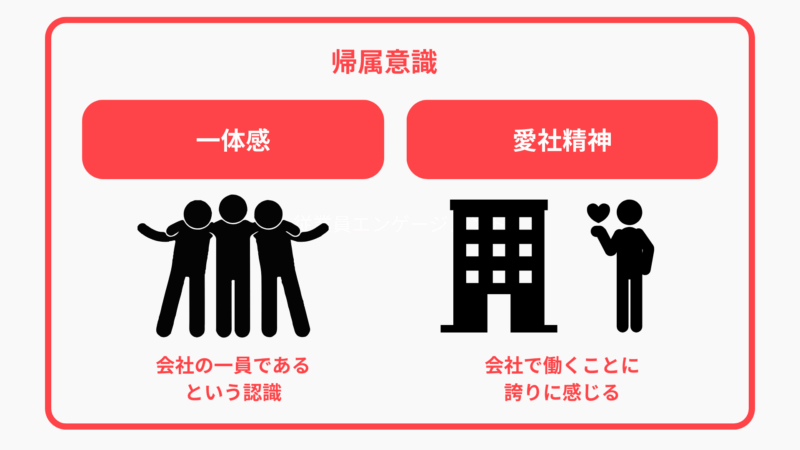

帰属意識とは

帰属意識の基本的な考え方

「帰属意識」は、自分が組織やコミュニティの一員であることを認め、心理的な結びつきを感じる状態を指します。組織心理学の文脈では、「愛着」や「ロイヤルティ」と表現されることもあり、従業員が組織に対して抱くポジティブな感情や誇りを含む概念です。

一体感

「自分は会社(もしくはチーム)の一員である」という認識が根底にあると、組織の目的や価値観と自身の行動が結びつきやすくなります。

愛社精神

帰属意識が高い社員は、「この会社で働くことに誇りを感じる」「ここで成長したい」というポジティブな気持ちを抱きやすい傾向があります。

従業員エンゲージメントとの違い

「従業員エンゲージメント」は、会社の目標達成や価値創造に向けて貢献したいという熱意や没頭度合いを指します。

一方で「帰属意識」は「自分が組織の一部であるという愛着」を中心に据えた概念と言えます。

どちらも重なる要素は多いですが、厳密にはエンゲージメント=組織への貢献意欲、帰属意識=組織への愛着と整理すると理解しやすいでしょう。

また、従業員エンゲージメントは、2つの軸で構成され、帰属意識は「組織コミットメント」に内包されると考えられます。

ワークエンゲージメント

従業員が「仕事そのもの」に対して示す情熱や没頭度。

組織コミットメント

従業員が「組織そのもの」に対して持つ愛着や忠誠心、帰属意識。

帰属意識と組織コミットメントの関係

組織コミットメントとは

「組織コミットメント」とは、従業員が組織に対して抱く心理的な結びつきや責任感を総称する学術用語です。特にアレン&マイヤー(Allen & Meyer)の三次元モデルが有名で、組織コミットメントは以下の3つに分類されます。

情緒的コミットメント

- 組織への感情的な愛着や一体感(ポジティブな情緒)。

- 「自分は組織に属していたい」「この会社で働くことに誇りを感じる」など、いわゆる“愛社精神”が近い概念。

規範的コミットメント

- 組織に留まるべきだという義務感や道徳的責任感。

- 「会社や上司にお世話になったから辞めるのは申し訳ない」「仲間を見捨てるのは良くない」という“規範・価値観”に基づくコミット。

存続的コミットメント

- 転職リスクや経済的損失を回避するため、組織に残るという消極的動機。

- 「辞めると損害が大きい」「今辞めるとキャリアが途絶える」というリスク回避型のコミット。

帰属意識と3成分モデルの位置づけ

帰属意識は、学術的には「情緒的コミットメント」が軸になると言われています。組織への愛着・ロイヤルティが強いほど、社員は組織の価値観に共感し、「ここに居続けたい」というポジティブな感情を抱きます。ただし、企業文化や個人の価値観次第では、規範的コミットメントとも結びつくケースがあります。

情緒的コミットメントと帰属意識

「組織が好き」「自分の居場所だと感じる」という感情は帰属意識の概念と重なる。

規範的コミットメントと帰属意識

強い帰属意識が形成されると「仲間のために頑張らなければいけない」という義務感・責任感も芽生えやすい。

存続的コミットメントと帰属意識

帰属意識が低くても、損得勘定で会社に留まるケースがある。だがこれはポジティブな状態とは言い難く、結果的にモチベーションが上がりづらく、転職リスクも高まる。

したがって、企業が帰属意識を高めたい場合は「情緒的コミットメント」と「規範的コミットメント」が自然に醸成されるような組織文化を整え、「存続的コミットメント」に依拠した状態にならないよう施策を講じることが重要です。

帰属意識が注目される背景とは?

リモートワーク・ハイブリッドワークの普及

コロナ禍を契機に、リモートワークやハイブリッドワークが多くの企業に浸透しました。オンラインで業務が完結する・利便性が高まる一方、社員同士が直接顔を合わせる機会が減り、「自分が組織の一員である」という実感が得にくい状況が増えています。その結果、社員が孤立感を抱き、「会社への愛着や一体感」が希薄化するリスクが高まっています。

人材流動化の加速

終身雇用精度が崩壊し、日本でも転職が当たり前の時代となって、人材の獲得競争は激化しています。

帰属意識が低いままでは、経済的条件が少しでも良いオファーがあれば社員がすぐに転職する可能性が高まります。

したがって、社員が主体的に組織に貢献したいと思う状態、すなわち情緒的コミットメント(=帰属意識)の向上が離職防止に直結すると期待されています。

人的資本開示の潮流

近年、経営において非財務指標の重要度が高まり、企業は「人的資本」をいかに活用・開示するかを問われています。

従業員エンゲージメントや離職率などの指標は投資家やステークホルダーが企業の潜在的価値を評価するうえで注目するポイントです。中でも、帰属意識に代表される「組織への愛着やロイヤルティ」は従業員エンゲージメントの一部を構成する重要な要素です。

高い帰属意識がもたらすメリットとは

離職率の低下と採用力強化

帰属意識が高い社員は自社への愛着が強く、他社からオファーがあっても容易に離職しません。

その結果として安定した人材基盤を築けるほか、帰属意識が高い社員によるポジティブな口コミは採用ブランディングやリファラル採用にも有利に働きます。

実際にSALTO株式会社では、社内報によってリファラルの情報を公開したり、エージェントに向けて記事を公開することで、母集団形成にも寄与しています。

生産性・業績向上

組織への愛着が強いと、社員は「会社の目標達成を自分事化」しやすくなり、積極的な行動や改善提案が生まれます。従業員エンゲージメントとの相乗効果で、チーム全体のパフォーマンス向上が期待できます。

組織文化・企業風土の強化

帰属意識が高まると、社員同士が互いを支え合う文化が形成されやすくなります。結果的に「心理的安全性」が高まり、イノベーション創出や情報共有の活性化にもつながります。

帰属意識を高める具体的な施策4選

帰属意識を高めるうえでポイントとなるのは、「情緒的コミットメント」をコアとしながらも、社員にとってポジティブな規範意識が生まれる組織文化を作ることです。以下では具体的な施策をいくつか紹介します。

ミッション・ビジョン・バリューの浸透

・経営トップや各部門リーダーが、組織のビジョンや価値観を継続的に発信

帰属意識は「自分たちが何のために集まっているか」を腹落ちさせることで大きく育ちます。

・成功事例や体現エピソードを共有

社員が「自分が関わった仕事が会社のミッションにどう貢献したか」を具体的に認識できるようにすることで、貢献実感を得やすくします。

上記を実現する方法として、社内報などの社内コミュニケーションツールを活用すると良いでしょう。

社内コミュニケーションの活性化

・オンライン、オフラインの両面から交流施策を設計

リモートワークが中心の場合でも、雑談ランチやバーチャル懇親会など非公式な対話機会を設けることで、組織の一員であると感じられる場面を増やすことができます。

・部門横断プロジェクトや社内コミュニケーションツールの導入

社員同士が共通の課題やアイデアを議論し、「一緒に何かを成し遂げる」体験を積むことで自然と連帯感が高まります。

公正な評価と称賛文化の醸成

・個人の貢献を正しく評価し、報酬や昇進に反映

「この会社で頑張れば認められる」という信頼が、情緒的コミットメントを育むベースになります。

・社内表彰制度

同僚やチームからの称賛の声を可視化し、社員が「自分は仲間に必要とされている」と実感しやすくなることで、帰属意識を高められます。

キャリア支援とエンパワーメント

・研修やメンター制度、ジョブローテーションを通じた成長機会提供

社員が「この会社でキャリアを築ける」認識を持つほど、組織への愛着や規範意識が芽生えやすくなります。

・適切な裁量権と責任の委譲

“自分に仕事を任せてもらえる”という体験が自己効力感を高め、「信頼してくれる組織のために自分の力を発揮しよう」という意欲につながります。

帰属意識の測定方法|エンゲージメントサーベイの活用

多くの企業では従業員エンゲージメントを測定するサーベイを導入していますが、その中に「組織への愛着」や「自分の居場所と捉えているか」を問う設問を加えると、帰属意識の度合いを可視化しやすくなります。

さらに、組織コミットメントの3成分モデルを踏まえた質問を設定すれば、従業員がどのような心理的理由で組織に留まっているのかをより精緻に把握できます。

以下は、各コミットメントに対応した質問例です。

情緒的コミットメントを測る質問例

- 「この会社のビジョンやミッションに心から共感している」

- 「会社やチームの成功は、自分自身の喜びと感じられる」

- 「今の会社で働いていることに誇りを持っている」

- 「自分はこの組織の大切な一員だと思う」

規範的コミットメントを測る質問例

・「会社や上司、同僚に恩義を感じており、簡単には辞められないと考えている」

・「自分が離職することは周囲の人たちに対して申し訳ないと思う」

・「この組織のメンバーとしての責務を果たすべきだと感じる」

・「会社や仲間が困るのであれば、何とか自分が力にならなければと考える」

存続的コミットメントを測る質問例

- 「今の会社を辞めることは、経済的にも大きなリスクがあると感じる」

- 「転職によって同程度の待遇を得るのは難しいように思う」

- 「今の仕事を失うと、キャリア面で大きな損失があると感じる」

- 「この会社に留まることは損得勘定の上でも妥当だと思う」

帰属意識そのものを測る質問例

- 「自分にとって、この会社は“自分の居場所”だと感じる」

- 「職場のみんなと一緒に過ごすとき、自分が組織の一員だと感じる」

- 「仕事以外の場でも、この会社の話を誇らしく紹介したい」

まとめ

帰属意識は、組織への愛着やロイヤルティを表す感情的な要素(情緒的コミットメント)を主軸としながらも、義務感や責務意識を伴う規範的コミットメントと連動することで、より強固な結びつきを形成していきます。

単に経済的なリスク回避(継続的コミットメント)だけに頼って社員を引き留める状態では、人材が自発的に組織に貢献しようとする動機づけは期待できません。

企業としては情緒的コミットメントを高めるために、ビジョンやバリューの共有、社内コミュニケーション活性化、評価と称賛の制度づくりといった施策を重点的に推進しつつ、社員が仲間を大切に思う風土を育むことで、規範的コミットメントが自然に醸成されるような組織文化を整えることが大切です。

それが最終的には、従業員の帰属意識が高まるほどエンゲージメント全体も向上し、離職率の低下や業績向上といった具体的な成果にも結びついていきます。