近年、社内コミュニケーションが重要視されるようになっています。

働き方改革やコロナ社会の影響で、人々の労働環境は急激に変化しています。その中で、社員同士のコミュニケーションに課題を持つ企業が増加しているのが現状です。

この記事では、社内コミュニケーションとはそもそも何か、重要視される時代背景や改善するメリット、また社内コミュニケーションの具体的な改善施策や成功事例などを解説していきます。

社内コミュニケーションとは?

社内コミュニケーションとは、社内で行われるコミュニケーション全般を指します。

社内で行われるコミュニケーションには、普段接している同じ部署内の社員同士のコミュニケーションから始まり、他部署間のコミュニケーション、また社長や経営層と一般社員間のコミュニケーションなど、多岐に渡ります。

年齢や入社時期が近いなど、同じ世代同士のコミュニケーションは比較的簡単だと考えられます。しかし、上司と部下間や、他の部署とのコミュニケーションとなれば、課題を持つ企業が多いかもしれません。

社内コミュニケーションは重要なのか

それでは、社内コミュニケーションはどれほど重要視されているのでしょうか?

HR総研が実施した、社内コミュニケーションに関するアンケート(2021)によれば、「社内コミュニケーション不足が業務の障害になるか」という問いに対して、95%が肯定的な回答を示しました。

社内コミュニケーションが重要視されている背景には、vuca時代や働き方改革による人材の流動性の高まりが挙げられます。

人材の流動性の高まりは、離職率の高まりとして顕在化し、社員間のコミュニケーションコストを高めます。

従業員がそういったストレスを受けずに働き続けられるように、社内コミュニケーションを活性化させる施策や仕組み作りが重要となっているのです。

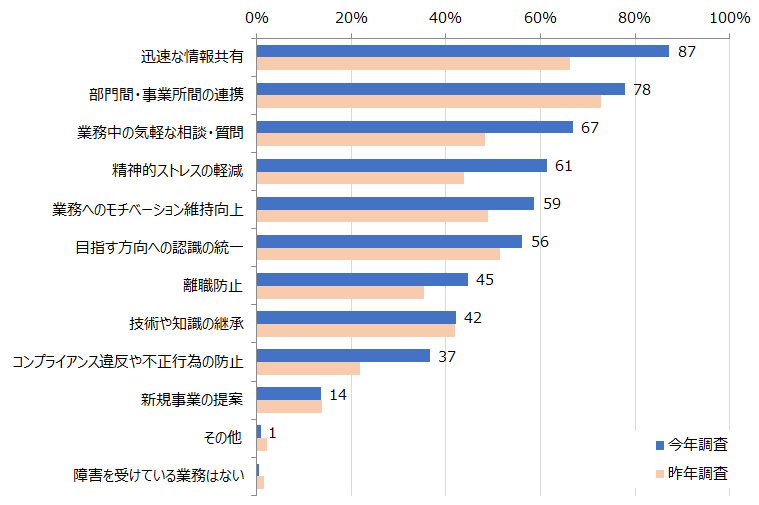

では具体的に「どのような業務において支障となると考えられるか」という問いに対しての回答は、以下の図表の通りです。

「迅速な情報共有」や「部門間・事業所間の連携」など、顧客に影響を与えるような業務上重要な場面での障害が上位に挙げられています。

また、新型コロナウイルスの流行でテレワークが増加したことにより、こうした課題はより顕著に表れているでしょう。以下の図表は、厚生労働省「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」にて公表されている資料です。

この資料によれば、テレワークのデメリットと感じることとして、「同僚や部下とのコミュニケーションがとりにくい」「上司とのコミュニケーションがとりにくい」という社内コミュニケーションに関する悩みが上位に来ています。

テレワーク・在宅勤務という環境は、社内コミュニケーションを阻害するという負の側面を含んでいるのです。

人材の流動化のみならず、テレワーク推進という環境変化も社内コミュニケーションの重要度を高めていると言えるでしょう。

社内コミュニケーションが進まない原因と解決策

社内コミュニケーションが進まない原因を、解決策とともに解説します。

まず社内コミュニケーションが進まない原因として、以下の4つが挙げられます。

- 経営層や他部署のことをよく知らない

- 社員1人ひとりのことをよく知らない

- テレワークで顔を合わせない

- コミュニケーションツールが組織に合っていない

こちらの記事ではそれぞれの項目に関してより詳しく解説していますので、社内コミュニケーションに何かしら課題を感じている方は合わせてご覧ください。

では、それぞれの原因に対応する解決策を解説していきます。

情報発信の量と頻度を増やす

従業員が経営層や他部署のことをよく知らない場合、情報発信の量と頻度を増やすことで、社内コミュニケーションは活性化するでしょう。

発信する情報の内容は、部署ごとの仕事内容や取材から得られたメッセージなど基本情報で構いません。

というのも、どんな従業員でも、相手がどんな仕事をしているのか、どんな立場なのかといった基本情報がなければ、社内イベント等のコミュニケーション機会であろうと話しかけづらいものです。

社内報などを通して経営層のメッセージや部署ごとの紹介を行うことで、コミュニケーションは増えていきます。

社員1人ひとりの「人となり」を発信

社員一人ひとりの「人となり」を発信することで、雑談などの日常的なコミュニケーションを推し進めることができます。

日常的なコミュニケーションは、従業員間での信頼関係構築に寄与するでしょう。従業員が気軽に質問や相談をしやすくなり、仕事をスムーズに進められるようになります。

差し支えのない範囲で、従業員それぞれの趣味や興味をもっていること、仕事に対する価値観などを発信しましょう。

こうした情報の共有にも、web社内報や社内SNSの活用は有効です。また、社内イベントや社員研修も、会話のきっかけづくりに最適な方法です。

web上で使えるコミュニケーションツール導入

web上で使えるコミュニケーションツールを導入することで、テレワーク・在宅勤務でもコミュニケーションをとりやすくなります。

また全国各地に支部・工場のある企業にも、こうしたツールの導入は効果的です。

具体的なツールとしては、チャットツールに限らず、グループウェアやweb会議システムなど、幅広い用途で挙げられます。

例えばweb会議システムを導入すれば、オンライン上ではありますが日常的に顔を合わせるようになるため、テレワークで感じやすい孤独感やストレスの軽減といった効果も見込めるでしょう。

コミュニケーションツールの見直し

すでに、なんらかのコミュニケーションツールを導入している企業も多いでしょう。

しかし、ツールを導入したけれども活用が上手く進んでいないという課題も、新たに発生しているようです。

自社の社内コミュニケーションのどのような点に課題があり、解決を図りたいのか目的を明確にした上で、ツールの導入を検討しなくてはなりません。

例えば、解決したい課題がコミュニケーションの円滑化なのか、情報共有の促進なのかによっても適したツールは違ってきます。

コミュニケーションツールについて、詳しくは記事で解説しています。

社内コミュニケーションのきっかけ創出 ourly profile

ourly profile(アワリープロフィール)は、個人のプロフィール機能や組織図機能などにより、組織のサイロ化を解消する社内コラボレーション創出ツールです。

3つの大きな特徴により、リモートワーク下でも部署を超えた相互理解や社内のコミュニケーション活性化を実現します。

- 人となりが一目でわかる自己紹介画面

- 独自の探索機能により、思いがけない出会いを創出

- 組織図により、チーム・部署を超えて組織を理解できる

顔写真や部署、役職などの基本的な項目以外に、強みや趣味、スキルなどが一目でわかりコミュニケーションのきっかけが生まれます。

また、全メンバーに共通のQ&Aを設定することができるので、部署・拠点・役職を超えたメンバー同士の相互理解促進にも役立ちます。

料金については、従業員規模に応じて幅広くご用意しております。詳しくはサービスページをご覧ください。

社内コミュニケーションを活性化させるメリット

社内コミュニケーションを活性化させることによって、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。

ここではメリットを3つに絞って紹介します。

業務上の情報共有の活性化

社内コミュニケーションの活性化によって、業務上の情報共有も活性化します。

例えば、「こんなことで上司に相談していいのだろうか」などといった不安・ハードルがなくなり、スッと相談できるようになるでしょう。

こうした不安は、社内コミュニケーションの活性化で、心地よい人間関係が構築されていればなくなるものなのです。

また、情報共有が活性化することで、生産性の向上、さらには収益や顧客満足度(CS)の上昇も見込めるでしょう。

他にも、企業リスクを低減させる効果もあります。

企業リスクとは、コンプライアンス違反や社員の会社情報の非認知などを原因として発生し、企業にとって大きなダメージとなり得ます。

しかし、社内コミュニケーションを活性化させれば、情報が迅速に共有され、企業に一貫性を生み出し、そういったリスクは小さくなるでしょう。

情報共有の活発化は、生産性向上・企業リスク低減など副次的な効果も多いため、大きなメリットです。

従業員のストレス減少・モチベーション向上

社内コミュニケーションの活性化は、良好な人間関係構築を促進し、従業員のストレス・モチベーションに好影響を与えます。

例えば同部署内でのコミュニケーションが増えることによって、日頃伝えづらかったことや、小さく気にしていなかったような事柄も、互いに共有することができ、より親密で風通しの良いチームが構築されます。

また、部署を超えたコミュニケーションが増えれば、社内で新たな繋がりが生まれたり、お互いの役に立つような情報の交換をすることができます。

これらは間接的に、従業員満足度(ES)の向上や、離職率の低下にもつながるでしょう。

ブランド価値の向上

ここまで解説してきたメリットは、最終的に企業のブランド価値の向上につながります。

というのも一見成果の定量化のされづらそうな社内コミュニケーション活性化ですが、ESやCS、離職率、収益などの指標に表れてきます。こうした数値は投資家や求職者が目にします。

また、求職者は特に、社内環境を従業員との会話の中で察します。従業員が生き生きとしていれば、求職者は社内コミュニケーションの活発な組織なのだと実体験として感じることができるでしょう。

つまり、社内コミュニケーションの活性化は、社外に対しても好影響を与えるのです。

【資料】エンゲージメント向上に繋げる社内コミュニケーション施策の設計方法

社内コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。

そこで弊メディアでは、「自社にあった社内コミュニケーション施策の選び方」、「施策設計方法」「活用事例」をまとめた資料を作成しました。

組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。

資料はこちら:https://ourly.jp/document/download_internalcommunication/

社内コミュニケーション活性化の手順

では具体的に社内コミュニケーションを活性化させるにはどうすればいいのでしょうか。

この章では活性化までの手順を5つに分け解説していきます。

- 従業員アンケートで課題を具体化する

- 目的を明確にする

- 短期目標と長期目標を設定する

- コストの低い施策から始める

- メンバー全体で取り組む

(1)従業員アンケートで課題を具体化する

まずはじめに従業員アンケートを用いて、社内の課題を具体化しましょう。

アンケートの内容としては、属性情報、社内コミュニケーションの満足度評価、具体的にどういった部分に課題を感じているのか、の3項目をベースに作成すると良いでしょう。

作成の際には、設問作成者のバイアスが質問文にかかってしまう恐れがあるため、ネット上のテンプレートを使用・改変したり、代理会社に依頼するなどの工夫を行いましょう。

また、満足度の評価は、そのまま施策の成果となるため、5段階評価などで定量的に回収することをお勧めします。

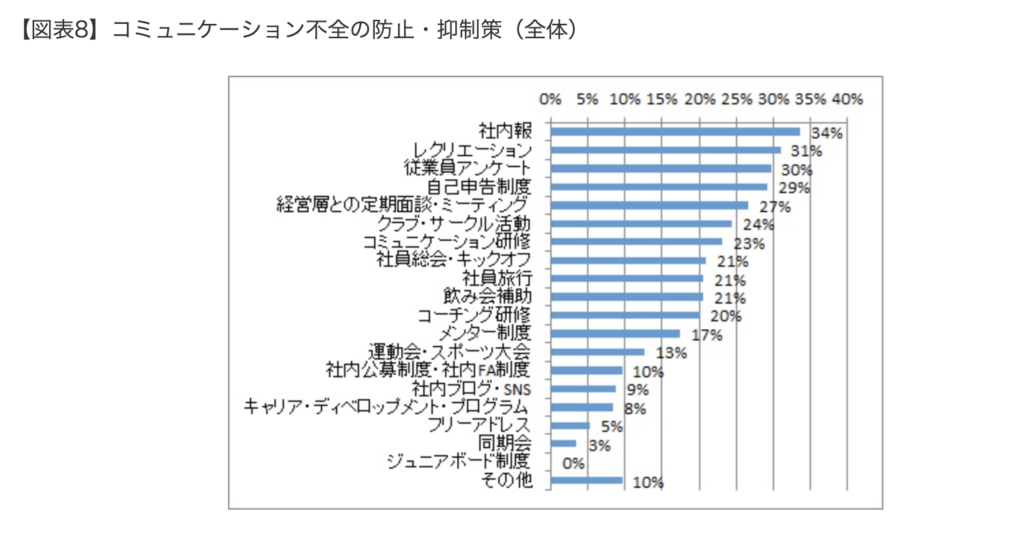

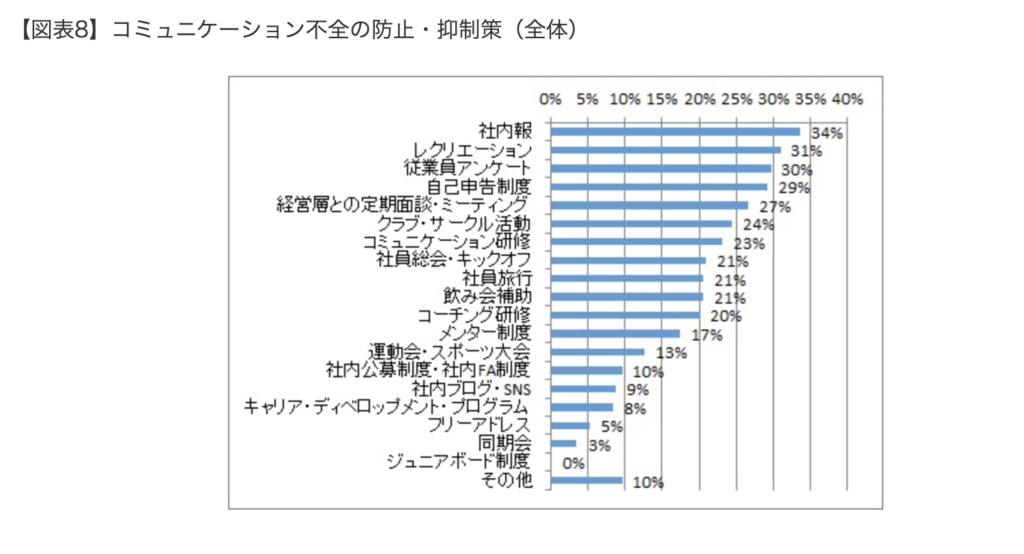

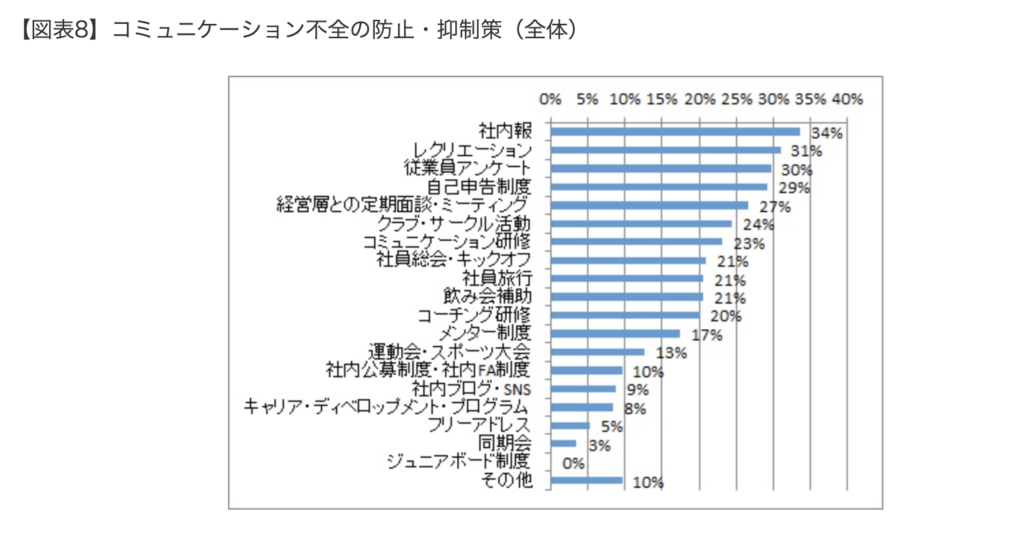

HR総研が実施したアンケート(【図表8】)によれば、コミュニケーション不全の防止・抑制策として、「従業員アンケート」を利用している企業が多いことが分かります。

(引用:人事ポータルサイト【HRpro】, 「HR総研:『社内コミュニケーションに関する調査』結果報告」, 〈https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=153〉, 閲覧日2020年10月9日)

(2)目的を明確にする

回収した課題をベースに、社内コミュニケーション活性化の目的を定めます。「そもそもなぜコミュニケーションを活性化させるのか」という視点を意識しましょう。目的を明確にすると、施策やツールも選びやすくなります。

コミュニケーション活性化の目的は、主に以下3つから選ぶことができるでしょう。

- コミュニケーションの円滑化による離職率の低下・従業員モチベーションの向上

- 情報の共有・発信による企業リスクの低下

- ナレッジの蓄積による労働生産性の向上・顧客満足度の向上

(3)短期目標と長期目標を定める

基本的に社内コミュニケーション活性化は、短期間での実現は困難です。そのため短期目標と長期目標を定め、着実に社内全体のコミュニケーションを活性化させましょう。

目標設定において重要なのが、定性目標と定量目標の両者を用いることです。定量目標として定められるのは、従業員アンケートで得られる数値やイベントの参加率だけではありません。例えば、web社内報から得られるデータを活用することで、社内コミュニケーションのリアルな活性化状況を把握することができます。

また、上述のメリットで解説した内容を踏まえると、短期目標としては情報共有の頻度、中期目標としては生産性の度合い、長期目標としては企業収益・顧客満足度の度合い、というように効果の波及順に目標設定することもできるでしょう。

他にも、まずはA部署であったり、〇〇代、などターゲットで絞った目標にすることもできます。これらを組み合わせることもひとつの手です。

ただ、どの目標においても、目的の達成につながることを前提に設計することを忘れないようにしましょう。

(4)コストの低い施策から始める

金銭コスト、時間コスト、心理コストの三者でみて、コストの低い施策から始めることをおすすめします。

なぜなら、社内コミュニケーション活性化のための施策は継続が難しいからです。短期的に成果が出ないことや成果が見えづらいために、施策が中途半端に終わってしまいがちです。

だからこそ、まずはコストの低い施策から始め、「組織に効果が出ている」「運用を継続できそう」という実感が得られたら、その施策を中心に行ってみてはいかがでしょうか。

例えば、既に導入している社内報などコミュニケーションツールの改善から始めると良いでしょう。また、使いやすくPDCAのまわしやすい、長期的に利用できそうなツールを探し、導入してみることも有効です。

具体的な施策については、次の章で紹介しています。

(5)メンバー全体で取り組む

社内コミュニケーション活性化のためには、メンバー全体がコミュニケーションの課題感を認識し、各々が主体的に取り組むことが重要です。

どんな施策やツールを導入・運用するにしても、経営層から現場の従業員、社内コミュニケーションの関係者全員を巻き込むことを意識しましょう。

一度にメンバー全体を巻き込むことは難しくとも、回数を重ねることで、長期的にメンバー全体でコミュニケーションが活性化されていることが理想です。

例えば社内イベントであれば、「今回は経営層と営業部を巻き込もう」「次回は営業部と開発を巻き込もう」というように、メンバー全体へとコミュニケーション活性化の範囲を広げていきましょう。イベントの主催者を、全社員で交代しながら行うのも効果的です。

社内コミュニケーションを活性化させる8つの施策

では、どのような方法で社内コミュニケーションを活性化させることができるのでしょうか。

具体的な社内コミュニケーションを活性化させる施策を紹介していきます。

実際に施策を実行した企業事例は、この章の次で紹介しています。

⑴社内コミュニケーションツールの導入

最初に紹介する施策は、社内コミュニケーションツールの導入です。

ここでは、社内報、社内SNS、グループウェアの3つを、有名ツールとともに紹介します。

すでに導入されている企業も多いと思いますが、目的から逆算したときに機能面・費用面で適切なのかを見直してみても良いでしょう。

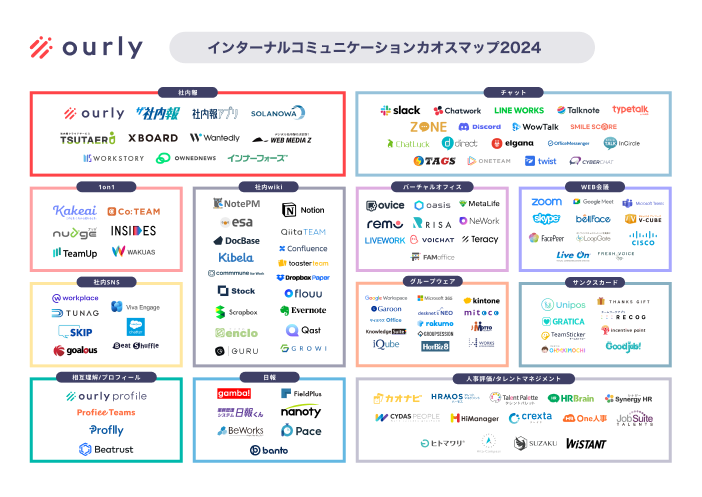

弊メディアでは、社内コミュニケーションツールのカオスマップを無料配布しています。ツール導入を検討中の方はこちらもご活用ください。

社内報

社内報とは、社内広報の1つの手段として、社員やそのご家族に発行される冊子やweb記事、動画などを指します。

HR総研が実施したアンケート(【図表8】)によれば、コミュニケーション不全の防止・抑制策として、「社内報」が最も利用されていることが分かります。

普段関わりがない経営層や、他部署の情報などを知る機会となります。また、業務に関することだけではなく、社員1人ひとりの情報も発信することができ、社員同士の交流にもつながるでしょう。

特にテレワークの導入が進む現代においては、web社内報で共有する情報は社内コミュニケーション活性化の第一歩となるはずです。

本メディアでは、web社内報ツール・サービス10社の比較表を無料配布しております。

web社内報ツールの導入を検討している方は、ご活用ください。

社内SNS

日常的な社員間のメッセージのやりとりを行う社内SNSも、社内コミュニケーションを活性化させるツールとして代表的です。

具体的なサービスとしてはSlack、Chatwork、LINE WORKSが挙げられます。

他にも、面白いサービスはいくつか存在します。例えば、HeyTaco!というサービス。相手の良い言動に対して小さな表彰の気持ちとしてタコスのメッセージを行い、後にそれをリワードと交換できるといったサービスです。

(引用:HeyTaco!, <https://www.heytaco.chat/>, 閲覧日2022年2月)

グループウェア

グループウェアも社内コミュニケーション活性化に貢献するツールのひとつです。

グループウェアとは、チャット機能や掲示板、スケジュール、ファイル共有など、幅広い機能を搭載したツールのことを指します。

社内SNSがコミュニケーションに特化しているのに対し、グループウェアは会議室の予約など業務全般を幅広く効率化する機能も持っています。

コミュニケーションに関していえば、社内SNSのチャット機能に加えて、グループウェアは掲示板を通して情報の蓄積も容易にできます。

有名なサービスとして、Google Workspace、Microsoft365、Garoonが挙げられます。

(2)社内イベントの実施

社内イベントとは、スポーツ大会や飲み会、BBQなど社員が集まって開催する企画・イベントを指します。

業務中とは違い、社員同士の気軽なコミュニケーションが活性化され、オフィス内では見られない、社員の新たな一面を知ることができます。複数の部署を巻き込むことで、部署間のコミュニケーションが始まりきっかけにもなるでしょう。

HR総研が実施したアンケート(【図表8】)によれば、コミュニケーション不全の防止・抑制策として、「レクリエーション」や「クラブ・サークル活動」や「運動会・スポーツ大会」など、社員同士で運動する社内イベントも、利用している企業が多いことが分かります。

社内イベントは特に、上司や部下という関係のコミュニケーションを促進する効果があります。普段仕事中は声のかけずらい上司に対しても、イベントという空間であれば、互いに気軽にコミュニケーションを取ることができるでしょう。

(3)社内横断的なチームの形成

部署や年齢、役職を超えた社内横断的なチームを作ることも、社内コミュニケーションの活性化に有効です。

例えば、社内サークルや社内部活動が挙げられるでしょう。

企業によっては、社内ファミリーや社内コミュニケーション活性化チームと称して、部活動などとは違った、新たなチームを発足した事例もあります。

社内コミュニケーション活性化自体が目的でなくとも、社内横断的なチームを形成することによって、コミュニケーションは活性化できる点が重要です。

(4)オフィスレイアウトの工夫

オフィスのレイアウトを社員同士が話しやすいような形式にすることによっても、社内コミュニケーションの活性化を見込めます。

コミュニケーションが活性化しやすいオフィスレイアウトとして、以下の3つの要素が代表的です。

- フリーアドレス制

- リフレッシュスペースの設置

- ミーティングスペースの設置

また、これは社内コミュニケーションの活性化だけにとどまらず、社員のより快適な働く空間の提供となり、従業員満足度の向上も図ることができます。

(5)社員食堂の設置

社員食堂は、社員同士の交流の場となります。自然と人が多く集まり、毎日部署を超えた、あるいは立場を超えた人ともコミュニケーションをとれるでしょう。

またメニューの充実や、栄養価の高い食事を提供することによって、社員のモチベーションや集中力向上につながるのではないでしょうか。

普段は仕事の時間だからと、プライベートな会話はしずらいものです。社員が社内において気兼ねなくいろいろな話を交換できる場を提供することは大切かもしれません。

(6)社員研修・ワークショップ

社員研修やワークショップは、社員のレベルアップのために行われやすいものですが、社内コミュニケーションの改善にも効果的です。

各社員の知識や能力が上がることにより、それだけ企業としての組織力も向上します。意識・行動改革につながり、意見の交換や質の高い議論などを通して、社員同士のコミュニケーションも活性化されるでしょう。

何か話題がある方が人は会話をしやすいものです。こうした機会をきっかけとして、上司や他部署、部署内の”人”を知ってもらい、コミュニケーションを促進しましょう。

また「コミュニケーション研修」として、コミュニケーション能力に特化した社員研修を行っても良いでしょう。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(7)1on1ミーティングの実施

1on1とは、1対1で行うミーティングのことを指します。1on1ミーティングは、社員同士が課題や解決すべき問題に向き合える貴重な機会となります。普段は言い出せないようなことも共有する機会となり、コミュニケーションの円滑化・活性化につながるでしょう。

重要な点が、定期的に行うことです。これによって、つねに問題や現状を共有しあえることができ、継続的な社内コミュニケーションの改善につながります。

また、定期的に行うことによって、従業員も意見を伝えることに慣れ、自然なコミュニケーションの促進を期待できるでしょう。

(8)コミュニケーションのルール制定

状況によっては、コミュニケーションに関するルールを制定することも、コミュニケーション活性化に欠かせません。

例えば、テキストメッセージの書き方に関するルール制定が挙げられます。テキストメッセージは、表情やトーンが相手に伝わりづらく、慣れない人が相手だと堅苦しくなりがちです。人によってはストレスとなったり、コミュニケーション不足が起こったりするでしょう。

そういった業務上必要のない障害がコミュニケーションを阻害している場合には、ルールを定めてしまうことをお勧めします。

社内コミュニケーションの活性化に ourly

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制の強みを持ち、新たな社内コミュニケーションを創出する魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「社内の雑談が減った」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

【独自取材】社内コミュニケーション活性化に成功した企業事例

弊メディアでは、一般的にメディアに露出しづらい社内コミュニケーションの成功企業へインタビューを行なっています。

この章では、私たちが独自に取材したインタビュー集から、4社をピックアップして紹介します。

全インタビューはこちらからご覧いただけます。

フラー:拠点平等の文化浸透 -拠点間コミュニケーションの円滑化-

社内コミュニケーションの課題として、拠点間コミュニケーション問題は毎回挙げられます。

- 拠点同士がライバル関係のようになってしまう

- 拠点間でお互いが何をしているか把握できていない

- 拠点によってモチベーションが異なる

会社によりその課題はさまざまです。

株式会社フラーも柏の葉と新潟の二本社体制を取りながら、こうした課題に向き合ってきた会社です。

フラーでは、拠点平等の文化浸透を徹底することで、全国規模の社内コミュニケーション円滑化に成功しました。

具体的には、議論の中で拠点ごとの視点で意見を出したり、全社会議は全員家から参加したり。また、帰属意識を会社に向けるために、部門統合や名称変更、毎週月曜の全社朝会なども行なっています。特にリーダーと呼ばれる立場の人は、メンバーと同じように規則正しく働くことを徹底しているようです。

ひとつひとつの細かな行動・施策が積み重なって、文化が形成され、目的が達成されることが分かります。

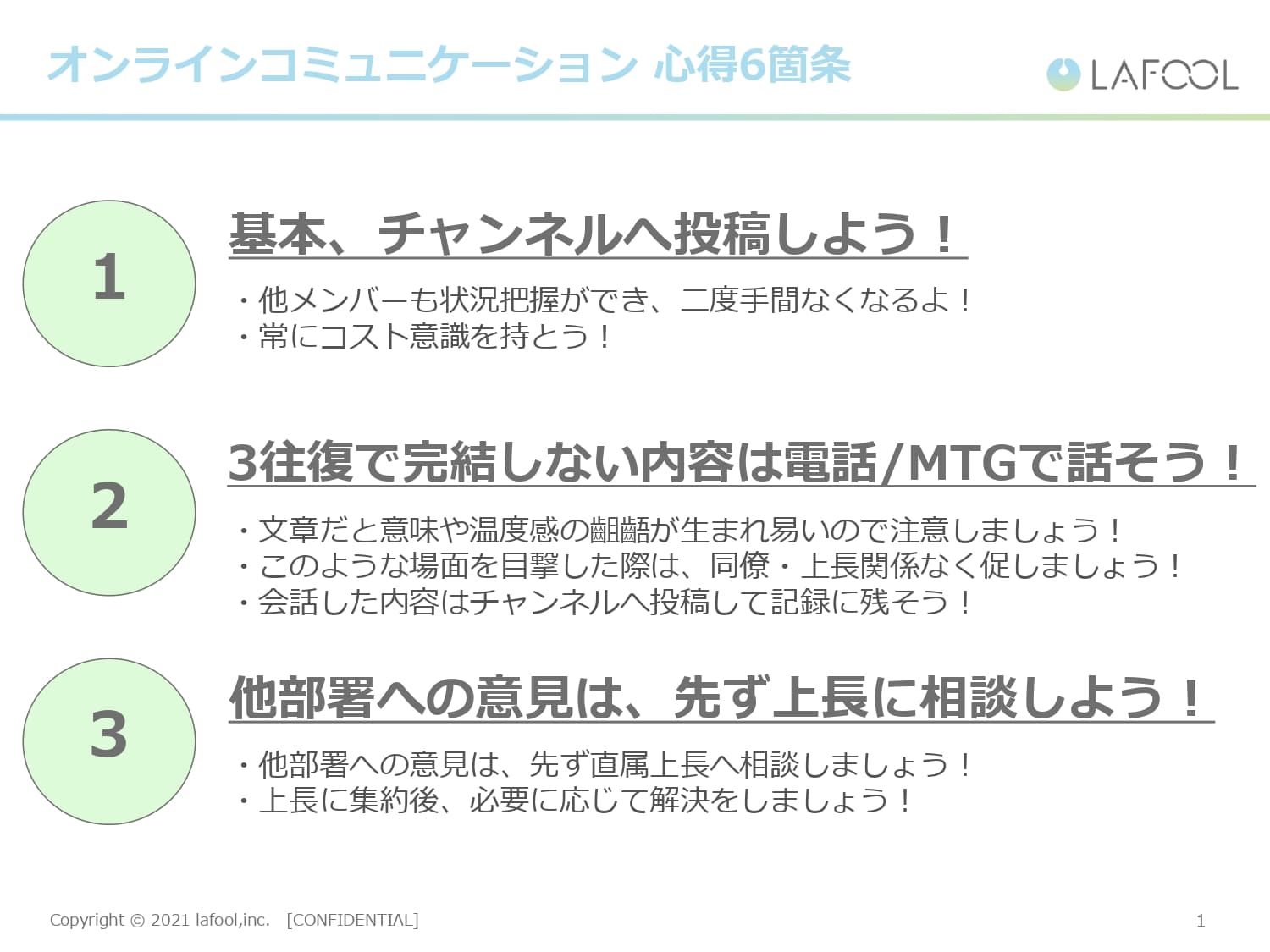

ラフール:オンラインコミュニケーションの心得 -ストレス軽減-

株式会社ラフールは、コミュニケーションに関するルールを制定することで、組織課題を解決しました。

ラフールでは、フルリモートワークが導入されてから、「メンタル不調」や「モチベーションの低下」、「上司との関係性がうまくいっていない」などの声が多数回収されました。サーベイで見ても、高ストレス者が増大していたそうです。

その背景を調査すると、「コミュニケーションの変化」が影響していることが明らかになりました。

これを踏まえて、人事との1on1、産業医との連携、週1出社など、さまざまな施策を企画・実行。そのひとつとして挙げられたのが、「オンラインコミュニケーションの心得」の制定です。

その6ヶ条を以下に添付しておきます。

FCE:リモートワーク下での社内イベント -雑談を生み出す免活-

「働きがいのある会社」ランキングにて9年連続ベストカンパニーに選出されている株式会社FCE Holdingsの人財開発チームでリーダーを務める渡邊様。

リモートワークになってから行われた施策として「免疫力向上活動」、略して「免活」が挙げられました。

内容としては「各自免疫力をあげる習慣を1つ作って実行する(運動や食生活など)」というもの。30キロ痩せた人がいたり、「免活」で大成功を収めた人もいるそうです。

さらに会社としては、コミュニケーションが活性化したと続けます。その背景には、他社でも応用できる仕組みがありました。

例えば、免活における習慣づくりを毎月ランダムの5人チームで実施。アプリでの活動報告を行い、そこから生まれる雑談がコミュニケーションを生むきっかけになりました。

また、そのメンバーで月に1回はオンラインでランチをすることになっているため、部署を超えた関係性が生まれました。

FCEの事例から、イベントの内容だけでなく、仕組みを工夫することで社内コミュニケーションに対して何倍も大きな影響を与えられることがわかります。

cuebic:社内横断的なチーム発足 -FAM制度-

「働きがいのある会社」ランキングにて4年連続ベストカンパニーに選出されており、創業以来数々の社内施策を実践されている株式会社キュービック。

社内コミュニケーション活性化のために数々の施策を行なっています。

本インタビューではその中でも、社内ファミリー(FAM)制度、コミュニケーション活性化委員会の2つに絞って紹介いただきました。どちらも社内横断的なチームの発足として捉えられます。

FAM制度では、部署や社歴や職種など関係なく15人弱から構成される、社内における家族のようなコミュニティで、4月から翌年3月までの1年間、そのメンバーでさまざまな活動をしています。

3ヶ月ごとにFAMの活動予算があてられており、メンバーの関係構築という目的に沿うかたちで柔軟な活動がなされています。

FAMメンバーの誕生日会や歓迎会、スポーツやキャンプ、みんなで梅酒をつけよう!とか、食品サンプルを作ってみよう!とか。絆を深めるための活動内容はFAMによってさまざまだそうです。

コロナで活動が制限される今は、コミュニケーションツールの専用グループにて、仕事の相談をしたりなど柔軟に活用されています。

さらに詳しくはこちらをご参照ください。コミュニケーション活性化委員会の詳細についても解説いただいています。

社内コミュニケーションを活性化させた大手企業事例

この章では、これまでに紹介した試作とあわせて、大手企業の成功事例を6つご紹介します。

(1)丸紅:グループ社内報-M-SPIRIT-

丸紅株式会社は、グループ社内報としてM-SPIRITを発行しています。

2001年から発行を続けており、経団連の推薦する「経団連推薦社内報」も受賞されています。2012年から5年連続で受賞しており、その完成度の高さが伺えます。

2015年の受賞では、商社グループ報らしく国際色豊かであることに加えて、トップから若手まで多くの人が登場する点などが評価されたとしており、その会社の特徴を表す内容やデザイン、またさまざまな役職や部署など、幅広い社員を紹介する点が、効果的な社内報の特徴であると推測できます。

(引用:丸紅株式会社, 「2015年度「経団連推薦社内報」で、「MS+」が優秀賞、「M-SPIRIT」が総合賞を受賞」, <https://www.marubeni.com/jp/news/2016/info/00007.html>, 閲覧日2020年11月)

(2)キリンビジネスエキスパート:社内イベント-ビール試飲会-

キリンビジネスエキスパート株式会社は、社内イベントとして、試飲会と全体懇親会を行っています。

試飲会では、自社製品を知る機会として、また全体懇親会では、社員全員が交流できる機会として開催しています。

自社の提供しているサービスに基づくイベントは、自社ならではのオリジナルのものとなり、また、自社のサービスに関連する事柄をより深く知る機会にもなるため、効果的な社内イベントと言えるでしょう。

(引用:キリンビジネスエキスパート株式会社, 「社内イベント」, <http://www.kirinbusinessexpert.co.jp/recruit/event.html>, 閲覧日2020年11月)

(3)ヤフー:1on1-潜在力を引き出す-

ヤフー株式会社は、組織運営の向上を目指し、最大限の潜在力を引き出す目的で部下のために行う面談として、1on1を週に一度行っています。1on1を継続していく中で、その目的を明確にし、客観的なフィードバックをし続けることによって、より効果を発揮しています。

(引用:ヤフー株式会社, 「『1on1ミーティング』で強い組織をつくる 人材育成のための部下とのコミュニケーション」, 閲覧日2020年10月14日)

(4)日本ビジネスシステムズ:社員食堂「Lucy’s CAFE & DINING」-気軽なコミュニケーションの促進-

日本ビジネスシステムズ株式会社は、人が集まりたくなる場所として、終日利用可能のモダンな社員食堂を開設しました。

各所に散らばっていた社員が、同僚との会話を楽しもうと集まり Face to Face のコミュニケーションを交わすそうで、社員同士の気軽なコミュニケーションの活性化につながりました。

(引用:日本ビジネスシステム株式会社, 「社員食堂 Lucy’s CAFE & DINING」, <https://www.jbs.co.jp/aboutus/lucys>, 閲覧日2020年10月14日)

(5)ヤフー:フリーアドレス制の導入-コミュニケーション量が2倍に-

ヤフー株式会社では、オフィスレイアウトの変更と共に、フリーアドレス制を導入しました。

壁を取り払い、机を斜めに配置することで、フリーアドレス制の効果をより発揮することに成功しました。

従来の配置と比べて、コミュニケーション量が約2倍に増えたといいます。

こちらは、オフィスレイアウトによる社内コミュニケーションの向上の成果の上がった好例と言えるでしょう。

(引用:ヤフー株式会社, 「『変えたいのは働き方』ヤフーの新本社オフィス」, 閲覧日2020年10月14日)

(6)コンビーズ:ワークショップ-企業理念の共有-

株式会社コンビーズは、井戸端会議と題して、さまざまなテーマに対して意見を出し合うワークショップを行っています。またイズムトークという、企業の理念やビジョンについて話し合うワークショップも行っています。

企業に対する理解度が向上し、発言する力も身に付きます。

また、どちらのワークショップについても、メンバーはランダムで選出されるため、社内コミュニケーションの活性化につながります。

(引用:株式会社コンビーズ, 「社内環境」, 閲覧日2020年10月14日)

社内コミュニケーションが重要な時代

人材の流動化やテレワークの普及といった時代背景から、社内コミュニケーションは重要視されるようになりました。この記事では、社内コミュニケーションの必要性や、それに課題を持つ企業の現状、さらにはその具体的な施策や成功例を紹介していきました。

今後、コロナの影響や働き方改革によって、リモートワークやフレックスタイム制などがより促進され、社員同士が対面する機会が減っていくと考えられます。

その中で、各企業に合った施策を実施し、社内コミュニケーションを活性化させることは非常に重要です。