社内報のネタ・企画を考えることは、社内報を運用する上でとても難しいポイントです。

面白い社内報にして、社内コミュニケーションのきっかけにしたい!

いつも似たようなテーマでマンネリ化した社内報に、新しい風を吹かせたい!

このような、社内報を盛り上げたいという気持ちがあっても「何を書くか」は思いつかないものです。

本記事では、「社内報の企画・ネタ」131選をテーマ別に紹介します。いつでも使える万能ネタから季節ごとの旬なネタを具体的に紹介するほか、

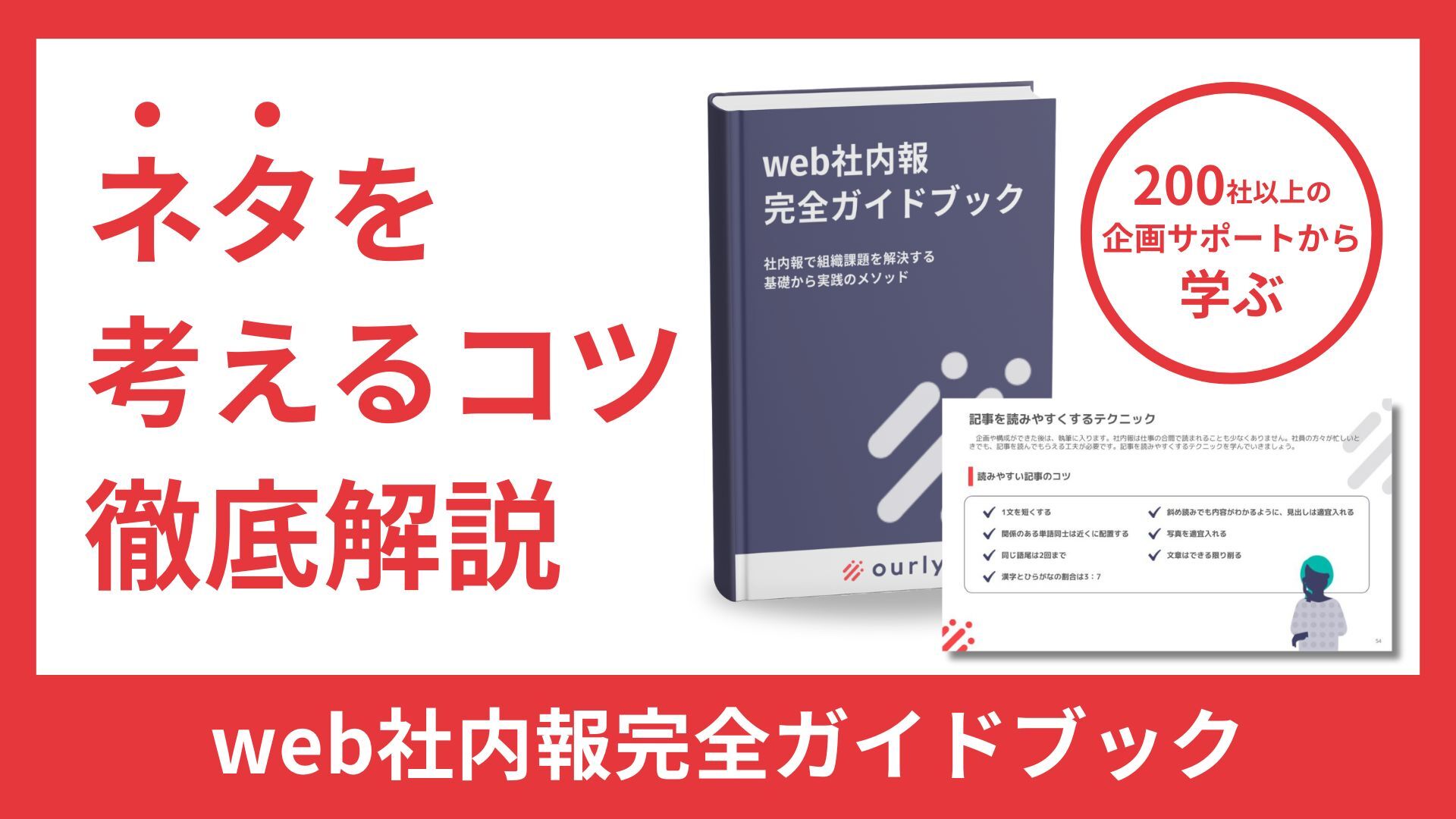

ネタ100選・企画を生み出し続ける方法についてのお役立ち資料もこちらからご覧いただけます。1度ダウンロードすれば後から見られるので、お急ぎの方はこちらがおすすめです。

【限定無料配布】社内報、ただの義務になっていませんか?社員が待ち望むコンテンツ作りの秘訣とは

ネタ集を一冊にまとめた、

完全ガイドブックです。

- 目的、KPI設計

- ネタを考える3ステップ

- ネタ100選【目的別】

- 社員インタビューのコツ

社内報のメリットとは?

社内報のネタを考えて発行を続けることは、決して容易ではありません。社内報によってどのようなメリットが生じるのかを理解することで、効果的な運用をおこないましょう。

情報が共有できる

社内報のメリットとして、情報共有が効率的にできる点があります。会社のビジョンや目標、新しいプロジェクトの進捗状況などの共有する必要がある情報を全社員に迅速に共有することができます。社内報によって、全員が同じ方向を向いて働くことができ、組織全体の一体感が高めることが可能になります。

社員のモチベーションが上がる

社内報には、社員のモチベーションを向上させる効果があります。社員の成功事例や称賛されるべき行動を社内報で紹介することで、取り上げられた社員と他の社員がそれぞれ「頑張ろう」と感じるきっかけとなります。

モチベーションを上げるだけでなく、「日々の業務でどのような動きが称賛されるのか」を共有することも重要です。ただやる気にさせるのではなく、どのような行動が求められているのかを具体的に示すことで、社員ひとりひとりの望ましい動きが増えるでしょう。

社内コミュニケーションが活性化される

社内報は、単なる情報共有の場にとどまらず、社内コミュニケーションを活性化させることができる施策です。社内報の企画やネタによって、部署・年代・職種の異なる社員同士が交流する場を提供することが可能になります。社員同士のコミュニケーションが活性化することで、新しいアイデアや協力関係が生まれることや、社内の人間関係が良好になるでしょう。

社内報のネタを生み出し続ける方法

この記事に収まりきらなかったものも合わせ、100以上の社内報のネタを無料のホワイトペーパーにまとめました。

この資料では、今まで多くのインナーコミュニケーションや社内報を検討してきたコンサルティングの立場から、

- 社内報のネタを生み出し続ける方法

- 社内報のネタの4分類

- 目的別社内報のネタ

などについて無料で解説していますので、ぜひご活用ください。

コミュニケーション活性化につながる企画・ネタ

社員同士のコミュニケーションの場となります。普段は関わりの持てない部署間の社員間コミュニケーションの機会となります。

- 部門間交流イベントのレポート

- 従業員の趣味・特技紹介コーナー

- 社内チャットや掲示板のベスト投稿紹介

- 新入社員インタビュー

- 社内ディスカッションの要約とハイライト

- 異文化交流イベントの紹介

- 社内コンテストや競技会の報告

- 従業員の日常生活や地域活動の紹介

>>【お役立ち資料】インナーコミュニケーション活性化ノウハウ

社内コミュニケーションを社内報から生み出すには

社内報を活用してコミュニケーションを活性化させるためには、コミュニケーションのきっかけになる内容を発信するだけではなく、

- 社員が反応しやすい環境をつくる・発言やリアクションの心理的ハードルを下げる

- 社員の好むネタ・企画を把握し、発信し続ける

上記の2点が必要です。

社内報の話題について気軽に話せる雰囲気づくりや、社内報上でリアクションやコメントが発生しやすくなるような環境づくりができると、社内報で記事を出すたびに社内のコミュニケーションが生まれます。

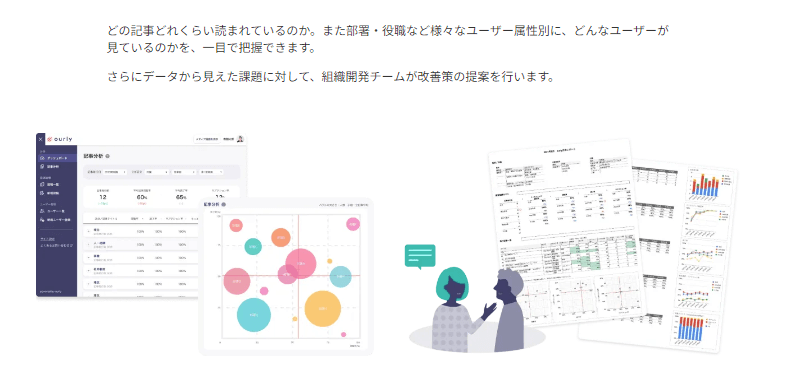

たとえば、web社内報のourlyには、社内報の記事内で「段落ごと」に気軽にリアクション・コメントができる機能や、社員からの反応が大きい人気の記事を客観的にみられる分析機能があります。

社内報への反応を増加させることで、社員同士のコミュニケーション活性化だけでなく、「社員から人気な記事はどんなネタ・企画なのか」という方向性も見えてきます。まずは、社員の反応を引き出すための方法を考えることが重要です。

社内報の企画・ネタ131選

この章では、明日からマネできる社内報のネタを131個ご紹介します。

季節の話題や会社近くのランチ情報などの楽しいコンテンツ企画から、インタビューや企業理念の発信など、組織の士気を高める企画など、様々な切り口で紹介していきます。ぜひ会社の状況に適した社内報作成に役立ててください。

従業員エンゲージメント向上に寄与する企画・ネタ

従業員のやりがい・働きやすさの向上に影響する事象を紹介します。

- 従業員の声:フィードバックと提案

- キャリア開発と成長の機会

- 従業員の業績と成果の紹介

- 社内のメンターシッププログラム紹介

- 従業員の健康と福利厚生の特集

- 社内コミュニティやクラブ活動の紹介

株式会社ペンシルでは、社内報を通して経営陣と社員間の情報共有をしたことで経営陣への信頼度が上がり、エンゲージメントスコアが40.9から64.8と20ポイント以上アップしたといいます。

>>【お役立ち資料】従業員エンゲージメント向上に寄与する施策の設計方法

自社の理解促進を助ける企画・ネタ

自社の歴史や製品・サービスなどを紹介します。部署の垣根を超えて、自社の理解を助けるものとなるでしょう。

- 製品・サービス開発プロセスの紹介

- 各部門の役割と業務内容の解説

- 企業の歴史と重要なマイルストーン

- 経営陣による業界動向の解説

- 成功事例やケーススタディの紹介

- 社内研修や教育プログラムの紹介

- 社内技術やイノベーションの紹介

- 顧客の声や市場のフィードバック

トップメッセージ・理念浸透を実現する企画・ネタ

経営陣からのメッセージや企業理念を社員がどのように解釈・体現しているかを紹介します。

- 経営陣のメッセージやインタビュー

- 企業理念に基づく成功事例の紹介

- 理念に沿った社員の行動や取り組みの紹介

- 経営陣の日常やリーダーシップスタイルの紹介

- 理念に基づく社会貢献活動の報告

- 理念を体現する社員のストーリー

- 理念に関連する業界ニュースやトレンド

企業文化の醸成を助ける企画・ネタ

実際に企業で行われている行事や福利厚生、社員の活動を紹介し、どのような文化を持った企業であるのかを紹介します。

- 社内イベントやチームビルディング活動の紹介

- 社員のワークライフバランス事例

- 社内の伝統や年間行事の紹介

- 社員の功績や表彰の紹介

- 多様性と包摂に関する取り組みの紹介

- 社内の健康・ウェルネスプログラム

- 社員のボランティア活動や地域貢献

- 社内の環境保護活動やサステナビリティへの取り組み

一体感の醸成を助ける企画・ネタ

チームビルディングや社内コミュニケーション活性化の施策を通じて、職場の一体感を高めるエピソードの紹介をします。

全社員参加のイベントや社内プロジェクトの紹介

異なる部門間のコラボレーション事例

社内の成功事例やチームの成果

社員の個人的な成長ストーリー

社内の友情や協力のエピソード

社員の文化的背景や経験の共有

社員の誕生日や記念日の祝賀

社内のチャリティ活動や共同プロジェクト

会社情報に関する企画・ネタ(理念や方針、商品・サービス情報)

会社の理念や経営方針、新商品情報などの会社情報を共有することは、社内報の大きな役目です。社長や経営層の掲げる会社のビジョンや経営理念を、全社員と共有しましょう。

普段関わりのない経営層と社員を繋ぐ大変重要な機会です。社内報を活用すれば、こうした情報が更新される度に速やかに共有できます。

- 企業理念・経営理念

- 経営方針・行動指針

- カオスマップ

- 会社(新)方針・(新)ルール

- 新製品・新サービス情報

- 決算報告・業績報告

- CSRの取り組み

- お客様の声

部署・社員に関する企画・ネタ

他部署が行っている業務や他部署にいる社員は把握しにくいものです。他部署がどんな業務を行っているのか、どんな社員がいるのかを紹介します。

普段は関わりの持てない部署間の社員間コミュニケーションの一つの機会となります。

- 部署紹介・組織図

- 部署別社員紹介

社員インタビューに関する企画・ネタ

社員インタビューは、普段はあまり関わりのない社員同士の理解を深めたり、会社上層部の想いを伝えたりすることができます。新卒社員紹介はどの会社でもよく使われやすい企画です。

- 社長インタビュー

- 部長インタビュー

- 新卒社員紹介

- 中途社員紹介

- 若手社員インタビュー

- 中高年社員インタビュー

座談会に関する企画・ネタ

社員同士の対談を紹介します。複数人の社員を一度にフォーカスできる点や、個人インタビューでは生まれない話題やユーモアが出てくる点で優れています。また、個人ではインタビューを受けるのには少し抵抗があるけれども、複数人なら大丈夫という社員さんも多いでしょう。

- 部長対談

- 新卒社員対談

- 中途社員対談

- 若手社員対談

- 中高年社員対談

- ママさん社員対談

- パパさん社員対談

流行・時事に関する企画・ネタ

新型コロナウイルス禍における社内報ネタは、昨今ならではの企画です。一社員として知っておいて欲しい知識や新型コロナウイルスへの対応策など、社内ルールの周知の場としてもこの企画は活用可能です。

- リモートワークTips

- chatGPTの活用方法大全

- chatGPTの活用における社内ルール

- SDGsへの取り組み

研修・ルールに関する企画・ネタ

社内報では、簡単な研修やルールの周知もおこなえます。簡単な研修に加えて、ルールとして厳格に守ってもらうとまではいかない簡単なルールやエチケットを共有することが可能です。

- プライバシー研修

- メール研修

- 電話研修

- カフェテリアのルール

- ゴミ捨て場のルール

- トイレ利用上の注意点

会社施設に関する企画・ネタ

会社の施設紹介を行います。新しく入社した人やまだあまり会社の施設を使えていない人に嬉しいネタです。そのため年度の初めのタイミングに用いるのが良いでしょう。

- カフェテリア紹介

- 運動施設紹介

- 仮眠室紹介

- カフェテリアの新メニュー

- 寮の紹介

- 社宅の紹介

アンケート・統計に関する企画・ネタ

アンケート・統計の実施は、多くの社員の意見や実情を知ることができて興味深いものです。

- やりがいを感じる瞬間アンケート

- こうなったらいいな。未来の会社要望アンケート

- 社員の通勤時間統計

プライベートイベントに関する企画・ネタ

プライベートイベントでは、普段とは異なる社員の様子を知ることができます。新たな社員の参加を促す機会にもなるでしょう。

- フットサル部活動

- 料理部活動

- 釣り好き社員の休日

- ゴルフ好き社員の休日

- 温泉好き社員の休日

近くのおすすめのお店に関する企画・ネタ

会社近くのおすすめのお店を共有することも社内報ならではです。

- 会社近くのおすすめランチ

- 会社近くのおすすめディナー

- 会社近くのおすすめ飲み屋

- 会社近くの接待におすすめなお店

結婚・出産祝いに関する企画・ネタ

結婚や出産といったおめでたい出来事は、ぜひ社内報で共有しましょう。特に出産報告の場合、時短勤務や子供の体調不良などが理由の遅刻・早退・欠勤にも理解や組織的工夫を得やすくなるでしょう。

- 結婚報告

- 出産報告

季節ごとの企画・ネタ~春編~

季節はそれぞれに特色のある風習やイベントがあります。季節に合った風習や食、イベント企画などは、毎年用いることができる便利なネタです。

まずは、出会いと別れの季節「春」に使えるネタを紹介します。

春(3, 4, 5月)

春は新たな社員が加わる季節です。内定式などのイベントレポートや新入社員紹介は欠かせないでしょう。また、お花見は春の季節を代表するイベント企画となります。

- 新入社員紹介・内定式

- 入社式

- エイプリルフール

- 新生活

- 花見

- GWの過ごし方

- 子供の日

- 鯉のぼり

- 下期振り返り

- 中途社員紹介

季節ごとの企画・ネタ~夏編~

夏。人によっては気分が高揚し、人によっては夏バテでモチベーションが下がる季節…

夏こそ社内コミュニケーションが大事な時期です。気合を入れていざ参りましょう。

夏(6, 7, 8月)

夏はイベントが盛り沢山の季節です。特に人気なのは、社員同士の交流が期待できるバーベキューや花火大会です。社内イベントとして多くの会社が実施しています。

- 梅雨の過ごし方

- バーベキュー

- 海水浴

- 花火大会

- 七夕

- 夏休みの過ごし方

- 旅行

- フェス

- お祭り

- キャンプ

季節ごとの企画・ネタ~秋編~

秋と言えばなんでしょうか?食欲?スポーツ?芸術?

気候としても過ごしやすくなる秋はイベント企画がしやすい季節です。

イベントを企画しなくても、過去に社員の方々が経験してきたイベントのエピソードを聞いたりすることも可能ですね!

秋(9, 10, 11月)

秋はなんといってもハロウィーンが人気のイベントでしょう。また、運動が好きな会社であれば、運動会を実施するのも良いかもしれません。

- ハロウィーン

- 運動会

- 紅葉

- お月見

- ボジョレーヌーボー

- オクトーバーフェス

- 上期振り返り

季節ごとの企画・ネタ~冬編~

冬、1年が経つスピードに驚く季節がやって参りました。

師走と言われていただけあって忙しい方も多いこの季節。いかに社員を惹きつけられるかがカギになるでしょう。

冬(12, 1, 2月)

冬は目玉イベントがたくさんあります。クリスマスに忘年会、新年会、バレンタインデーや節分などです。日本ならではの四季を味わい、従業員が満足して勤務するためにも、季節柄のイベントを行いましょう。

- クリスマス

- 忘年会

- 年末年始

- 初詣・書き初め

- バレンタインデー

- 節分

季節ネタは飽きられる?毎年発行していいネタとそうでないネタの見分け方

季節に関連する社内報のネタは、カジュアルで読みやすいものが多く「社内でも人気なはず」と感じている方も多いのではないでしょうか。たしかに社内報の記事は読みやすいもの・日常生活に関連するものが人気になりやすいですが、社内報の運用が長くなるにつれ「毎年同じ季節ネタを繰り返している…」ということも増えてきます。

毎年繰り返し発行することは、人気のある記事であれば何の問題もありません。それどころか社内報の目玉企画として安定する可能性もあります。いっぽう、人気のない記事を季節ものだからといって発行し続けるとマンネリ化につながり、社員が社内報を読まなくなるおそれもあります。

季節のネタが人気かどうかを判断するためには、記事で扱ったネタが社員にどう思われているのか?を客観的に分析する必要があります。

web社内報のourlyでは、「記事を開いたかどうか」わかる閲覧率だけでなく、「どこまで読んだか」わかる読了率などの独自の指標をもとに、人気の記事を分析することができます。

ネタ切れしない社内報の企画・ネタの選び方|ポイント5つ

ここまで社内報のネタ(企画)を紹介しましたが、社内報作成時には数あるネタの中から選択する必要があります。

社内報の効果をより発揮するためには、コンスタントに発行し続けることも最適な方法のひとつです。ネタ切れしない企画考案のポイントを5つご紹介します。

⑴社内報の目的を明確する

社内報を作成する目的を明確にすることで、社内報の効果を最大限に発揮できる企画を選定できます。

時期や会社の状態によって社内報の目的は多少なりとも異なります。その時の社内報に何を期待するのか、その目的を明文化しておきましょう。

⑵目的に優先順位をつける

社内報の目的が複数ある場合、優先順位をつけましょう。社内報作成の目的はその時の状況によって異なるため、複数の目的が生まれがちです。これを整理しておくことで、一つひとつの記事の方向性がはっきりします。

社内コミュニケーションを促進させたいのか、成果により貪欲になってもらいたいのか、マナー向上を行いたいのかなど、複数ある目的に優先順位をつけましょう。

⑶ターゲットを明確にする

営業・採用活動におけるペルソナの簡略版のようなものです。ターゲットを決めることで、読み手をイメージすることができ、曖昧な社内報の作成を避け、目的に沿った社内報を発行できます。

⑷まずはネタをできるだけ多く書き出し、後に選別する

ネタの候補が適切かを吟味しながら考えてしまうと、なかなかネタは出てこないものです。複数人でネタを出し合う場合は、否定されることを恐れてしまい、斬新なネタを出す機会を減らしてしまうこともあります。

ネタを出すフェーズと選別するフェーズの2つを設け、できるだけ多くのネタを出し切った後に、適切なネタを選別しましょう。ネタを思いついた時にすぐ書き留めておけるチャンネルやページを作ってもよいでしょう。

⑸社員の反応を把握して改善する

社内報は発行して終わりではありません。社員の反応を把握し、常に改善を行う必要があります。

社内報では、目的に沿ってネタ(企画)を選択することで効果を最大化できます。そのため、そのネタの選択がもたらした効果を把握しなければなりません。

社員の読了に関するデータを把握できるweb社内報ツールを用いることで把握したり、目的に効果をもたらせているかを数値で管理することで、目的に合うネタを選択できるよう随時改善を試みましょう。

読まれる社内報の作り方と発行スケジュール

これらのステップとスケジュールを遵守することで、読まれる社内報の制作と発行を効果的に行うことができます。社内報を初めて作る方や作り方を模索している方には必見です。

⑴発行する目的を決める

まずは、前の章で述べたように、社内報の発行目的やターゲットを明確にすることから始めましょう。情報の共有、社内コミュニケーションの促進、組織文化の強化など、目的を明確に決めた上で優先順位もつけておきます。

⑵企画・ネタを選定する

目的に沿って、発行する号のテーマや内容を企画します。あらかじめ企画案を書き溜めておくとネタ探しが楽になり、その時々の目的に合わせた企画を選びやすくなります。

⑶スケジュールと担当者を決める

企画が決まったら、発行スケジュールを設定し、各段階の担当者を決定します。執筆者、校正者、インタビューなどの協力を頼む人などに役割を振り分けて、該当者にタイムラインを共有します。

⑷アウトラインを作成する

次に、社内報のアウトラインを作成します。見出しやセクションのレイアウトを決定し、各記事やコンテンツの配置を計画します。アウトラインが決まりにくい場合は、今回の目的に合致しているかを基準にしましょう。

⑸執筆や撮影を行う

いよいよ執筆や撮影に入ります。記事の執筆や写真の撮影、インタビューの実施など、アウトラインに沿った内容を盛り込めるように制作しましょう。少し多めに執筆素材を確保しておくのがおすすめです。

⑹原稿やデザインを確認する

原稿や画像を確認し、必要に応じて修正や編集を行います。デザインやレイアウトも確認し、適切な形にコンテンツを整えましょう。ただし、必ずしもアウトライン通りに作る必要はありません。時間の許す限り、最適な形に推敲することでクオリティを上げることができます。

⑺発行する

完成した社内報を発行します。紙媒体で配布する場合は印刷し、webで配信する場合は、適切なプラットフォームにアップロードして公開します。

⑻反応や読了率を把握する

発行後には、必ず社内報の反応や読了率を把握しましょう。フィードバックの収集や読者からの意見は、今後の号の改善に役立ちます。

紙媒体の場合は少々やりにくいこともありますが、「今回の社内報読みましたか?」といった会話をすることで、社内コミュニケーションの機会を確保しつつ反応を探れます。

社内で人気なネタを可視化し、社内報を盛り上げよう

人気なネタを分析するならourly

ourlyは、社内報を通して組織改善を実現する全く新しいweb社内報サービスを提供しています。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

さらに、社内報の運用でつまずかないための伴走支援のサポートを行っており、自社にあったネタを見つけやすいツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

といった特徴があるため、「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」や「web社内報を活用して組織改善したい」という方におすすめのweb社内報ツールです。

社内報運用に悩みはつきもの?

社内報のネタ(企画)を考えるのは難しいですが、なにも0から生み出すことはありません。

担当者の皆様だけで抱え込まず、本記事の中から適切なネタを選択していただければ幸いです。

また、社内報を更新しても、社内報担当のあなたの悩みはまた生まれるかもしれません。

社内報がどのくらい読まれているかわからない…

社内報の存在意義を上司や他部署に伝えられない…

などのお悩みが出てきたら、ぜひこちらからご相談ください。

ourlyでは社員の読了データを把握することが可能で、社内報を手段としてのみでなく、具体的なで効果的な施策として活用することができます。

この記事で紹介した事例を参考に、その時々に適した施策を検討していただければ幸いです。