web社内報とは

web社内報とは、言葉の通り社内報をweb化したものです。紙で発行・配布されていた社内報が、時代の変化とともにweb上でも見られるようになりました。

本記事では、目的別におすすめのweb社内報ツールをご紹介いたします。また、web社内報を活用した成功事例も合わせてご紹介いたしますので、是非ご一読ください。

web社内報を導入するメリット

社内コミュニケーションの活性化ができる

web社内報を活用することで、社内コミュニケーションが活性化します。社内報の発信内容が会話のきっかけとなるだけでなく、web社内報の中にコミュニケーションが発生する環境を構築することができるためです。

具体的には、コメントやリアクション機能を活用すれば、りモートワークの従業員や離れた拠点にいる従業員とのコミュニケーションが可能になります。普段、顔を合わせる機会がほとんどない他部署、他拠点の社員同士の交流が生まれることが期待されます。

また、社内における横のつながりが活性化することによって、アイデアの共有やイノベーションの創出といった成果を狙っている企業もございます。

ストック性が高く、情報を蓄積できる

web社内報はストック性が高く、情報の蓄積に適しています。チャットやメール・紙社内報と比べて「情報が流れていかずに、社員がいつでもアクセスできる状態」を維持しやすいのが特徴です。

web社内報のストック性の高さを活かせば、理念浸透やノウハウ共有を促進することができます。社員がいつでも企業理念や社内ノウハウの情報にアクセスすることができれば、従業員が理念を理解し体現することにつながったり、ノウハウを活用するようになるでしょう。

従業員の反応を分析して、PDCAを回しやすい

web社内報は、閲覧数やコメントが可視化しやすいツールが多いです。社員の反応を分析して・人気の記事から読まれる記事の特徴や社員の関心ごとを推察できるため、「より読まれる社内報にするために何をすべきか」というPDCAを回しやすくなります。

運用工数が削減される

紙社内報を運用している場合は、web社内報に切り替えることで運用工数を減らすことができます。

紙社内報を発行する場合、記事を入稿してから発行までの期間が長く、時間の余裕を持った記事入稿が必要です。また、デザインや文字フォントの選定・印刷後の確認や修正も必要になり、運用担当者の工数は大きくなる傾向にあります。

web社内報であれば、記事を作成してから発行するまでのスピードが上がり、確認・修正のスピードも上がります。さらに、デザインやフォントが既に設定されているweb社内報を活用することで、記事作成自体の工数も削減されるでしょう。

情報共有が効率化できる

web社内報を活用することで、情報共有が効率的になります。記事を発行するまでのスピードが上がるのはもちろん、物理的に離れたところにいる従業員を含めて一斉にリアルタイムな情報を発信できるようになります。「重要な情報を発信しているのに一部の拠点に伝わるまで時間差がある」といった差分を解消することが可能です。

紙媒体からwebへの移行が進む背景

近年、多くの企業で紙の社内報からweb社内報への移行が進んでいます。その背景には、働き方の多様化が大きく影響しています。リモートワークや多拠点での勤務が一般的になり、紙媒体では全従業員に迅速かつ公平に情報を配布することが困難になりました。

また、印刷や郵送にかかるコスト、そして環境への配慮からペーパーレス化を推進する動きも、この流れを加速させています。こうした課題を解決し、より効果的な情報共有を実現する手段として、web社内報が求められています。

実際に住商ビルマネージメント株式会社では、紙からwebに切り替えたことで、運用コストを1/10に削減しながらも、情報の発信量を50倍にすることができました。ぜひこちらの記事もご覧ください。

社内報ツールの主なタイプ

社内報ツールは、その機能や得意分野によって、大きく2つのタイプに分けられます。自社の運用目的やすでに導入しているシステムなどの環境に合わせて適切なタイプを選ぶことが重要です。

web社内報特化型

web社内報特化型は、その名の通り「web社内報」を作成・運用することに特化したツールです。

記事作成のしやすさ、デザイン性の高いテンプレート、閲覧データを細かく分析する機能が充実しています。社内コミュニケーションの活性化や、従業員に届くコンテンツをつくりたいといった企業におすすめです。多くのツールがシンプルで直感的な操作性を重視しており、専門知識がなくても運用しやすいのが特徴です。

社内ポータルサイト型

社内ポータルサイト型は、社内報機能に加え、スケジュール管理・文書管理・ワークフロー・社内SNSなど、社内の情報共有基盤としての役割を担う多機能なツールです。

グループウェアや社内Wikiとしても活用でき、社内の情報を一元管理したいというニーズに応えます。すでに利用しているグループウェアに社内報機能が含まれている場合もありますが、情報が他の通知に埋もれやすいという側面も考慮する必要があります。

【比較表】おすすめの社内報ツール15選

ここでは、数ある社内報ツールの中から、特におすすめの15サービスを厳選しました。まずは比較表で、各ツールの特徴と料金の概要をご覧ください。

おすすめのツールの料金・特徴|比較一覧

| サービス名 | タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ourly | 特化 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 独自の分析機能と伴走支援が強み。エンゲージメント向上に特化。 |

| ザ社内報 | 特化 | 要問い合わせ | 50,000円〜 | 直感的なUIで簡単操作。アプリ対応で閲覧率アップを狙える。 |

| SOLANOWA | 特化 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 80万人以上が利用。多言語対応と堅牢なセキュリティが特徴。 |

| TSUTAERU | 特化 | 110,000円 | 49,280円〜 | 動画作成機能や承認フローなどチーム運用に適した機能が豊富。 |

| 社内報アプリ | 特化 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 社内報専門会社のノウハウが詰まった汎用テンプレートが魅力。 |

| Story | 特化 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | Wantedlyが提供。洗練されたデザインで手軽に記事作成。 |

| OWNEDNEWS | 特化 | 300,000円〜 | 49,280円〜 | SNS感覚で使えるカジュアルなデザイン。代理投稿機能も。 |

| WMZ | 特化 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | シンプルな操作性とアニメーション付きスタンプなどコミュニケーション機能が充実。 |

| TUNAG | ポータル | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 社内報から日報、申請まで集約。組織課題に合わせたカスタマイズが可能。 |

| NotePM | ポータル | 0円 | 4,800円/8ID〜 | 強力な検索機能を持つ社内wikiツール。ナレッジ共有に強み。 |

| desknet’s NEO | ポータル | 0円(クラウド) | 400円/ID | 27の機能を搭載したグループウェア。ポータルサイトを簡単に構築。 |

| WORKSTORY | ポータル | 月額の3ヶ月分 | 100,000円/月〜 | エンゲージメント特化型SNS。多言語翻訳機能も搭載。 |

| KYO-YU | ポータル | 896,000円〜 | – | 初期コストのみ。柔軟なカスタマイズが可能なポータルサイト構築サービス。 |

| クロジカ掲示板 | ポータル | 要問い合わせ | 29,800円/100ID〜 | 拠点や部署ごとに柔軟な公開範囲設定が可能。過去情報の検索も容易。 |

| Yappli UNITE | ポータル | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ノーコードで社内アプリを構築。プッシュ配信やサーベイ機能も。 |

web社内報の導入成功事例10選

web社内報を導入したことで得られた具体的な成果や成功事例を紹介します。

部署や拠点を超えたコミュニケーションが生まれた事例

シコー株式会社がweb社内報を導入した理由は、「仲間とビジョンを作り、みんなに伝える」ためでした。ただビジョンを刷新するためだけでは浸透しないと考え、「みんなに伝え、みんなに相談し、みんなとコミュニケーションをとっていく手段」としてweb社内報を選びました。

- 部署や拠点を超えたコミュニケーション

- 記事の内容をきっかけとした職場での会話

が生まれているといいます。

直接顔を合わせる機会がない人との関係構築のきっかけになるのが、web社内報の強みです。

「横のつながり」からイノベーション創出を期待

株式会社クレハでは、研究員同士の横のつながりが生まれることにより、イノベーションが起きるという考えから、社内報の導入をおこないました。

社内コミュニケーション活性化と聞くと、「社員が仲良くなる」「相談しやすくなる」ようなイメージが想起されますが、その他に「アイデアの掛け合わせにより、イノベーションが起きる」ことも成果として期待できます。

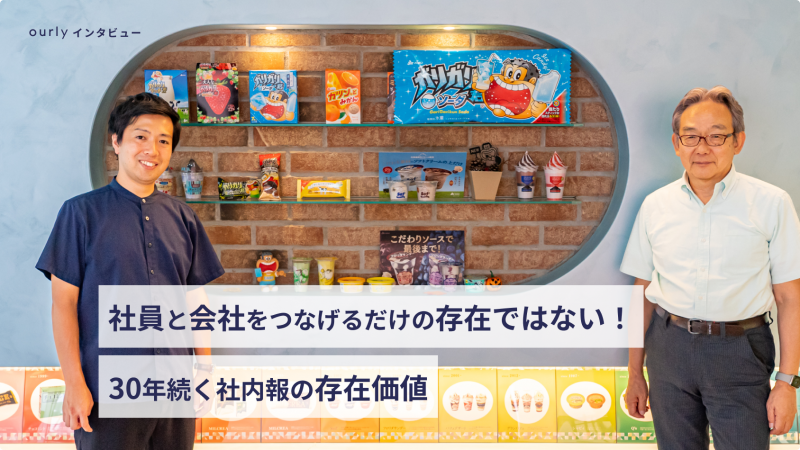

社内の相互理解の促進

赤城乳業株式会社では、社内の相互理解を深めるために、30年間社内報発行を続けています。

30年以上の運用の中で「間違いなく社内コミュニケーションは活性化しており、会社として売上が過去最大にもなってる1つの要因にはなっていると感じる」「結果的にコンプライアンス遵守に役立っているのではないか」など、社内報による効果を肌で感じています。

ノウハウ共有の活性化

株式会社リブ・コンサルティングでは、web社内報をカルチャー浸透と情報共有のために活用しています。

コンサルティング会社では、あるクライアントと取り組んだ業務を、別のクライアントとの業務で活かすなど、情報やノウハウを共有して活かすことが重要です。そして、”how”だけでなく”know who”「誰が何の専門家なのか?」を浸透させることも不可欠です。株式会社リブ・コンサルティングはWeb社内報のストック性の高さを活用し、ノウハウ・ノウフ―を蓄積する・伝播させるための場としています。

コンサルティング会社に限らず、ノウハウ・ノウフ―を浸透させることは業務改善につながります。情報を発信しながら、蓄積もできる点はweb社内報の強みです。

ビジョンの浸透、コンペの勝率もアップ

GMO NIKKO株式会社では、1人ひとりが「Surprising Partner」というビジョンを自分ごと化し、自発的に行動できるようになってほしいという思いからweb社内報を導入しました。

- web社内報によってビジョンの浸透が進む

- ビジョンを自分ごと化することで。自発的にweb社内報にノウハウを蓄積する連載を組む動きが生まれる

というサイクルが生まれています。ノウハウ・ナレッジが蓄積されていることが、コンペの勝率にポジティブな影響を与えていると感じていると話しています。

カルチャーの浸透

株式会社Cygamesでは、社内報にて企業のカルチャーを継続的に発信しています。

後輩や部下への指導にて、「社内報のあの記事を読んでほしい」「この記事をもとに考えてほしいんだけど…」など、企業文化やマインドを伝えるときにも活用されています。

クロスセルによる売上アップ

Foonz株式会社では、エンゲージメントが向上し、別部署の事業への関心が高まったことで、事業部を超えたクロスセルが数件発生し売上の向上にもつながりました。エンゲージメントの向上のような組織課題は、簡単に改善できない一方で、改善することによる利益も大きいのです。

社内報の読了率をエンゲージメントの指標とし、組織のコンディションを詳細に把握し把握しながら発信内容を工夫しているため、2年半の運用で効果が出ていると実感しているといいます。

離職率が30%程度から10%前後に低下

株式会社ペンシルでは、経営者の思いや会社の方向性を社員に届けるために社内報を運用しました。そして、実際に社内報を活用したことにより、

- エンゲージメントサーベイの数値は、40.9から64.8と20ポイント以上アップ

- 離職率は30%程度から10%前後に

という成果を実現しました。また、代表取締役社長CEO 倉橋 美佳様はweb社内報を「経営における最も重要なツール」「経営者が誰よりも本気で取り組むべきもの」と評価しています。

運用工数が3分の1に軽減

金属技研株式会社では、web社内報を導入したことで、フォント選定やデザイン調整など、時間のかかる工程をカットし、作業工数コストを3分の1にまで削減できたといいます。そして、記事公開の頻度は、年間3回から約1ヶ月で8記事へと増加しています。

作業工数が多いと「社内報運用=ゴール」になりがちですが、社内報運用のゴールは本来別にあるはずです。作業工数を削減することで、戦略や設計、記事の質、内容の改善に注力でき、本来の目的達成によりコミットすることが可能となります。

採用における母集団形成と惹きつけ(アトラクト)

SALTO株式会社では、採用の場面でもweb社内報を活用しています。

まず、エージェント(人材紹介)に社内報の記事を公開しておくことで自社ならではの魅力を求職者に伝え、母集団の形成を実現しています。また、最終面接まで進んだ方にはweb社内報のアカウントを付与することで、組織や仲間のリアルな情報を伝えて惹きつけをおこなっています。

web社内報を運用するまでの流れ

目的・ゴールの設定

最初に、web社内報を運用する目的とゴールを設定しましょう。web社内報は「発信する」という手段が目的化しやすい施策で、運用しているうちに「何が目的だったのか?」「どんな結果が出れば成功なのか?」を見失っている事態よいかを明確に設定することが重要です。

ツールの情報収集

web社内報の目的・ゴールが決まったら、web社内報ツールの情報収集をしましょう。どのような機能を備えたツールが自社に必要なのかを見極める必要があるためです。

たとえば、社内コミュニケーション活性化が目的であれば、社員同士がコミュニケーションを取りやすい機能が備わっているツールが適しています。情報共有の効率化であれば、伝えたい情報を優先度高く表示できるツールが望ましいでしょう。目的によって必要な機能・不要な機能は変わるため、あくまで目的から分解して考えることが重要です。

ツールの選定・導入

自社の目的に合致したweb社内報ツールが見つかったら、ツールの無料体験や提供会社との打ち合わせを通して「自社に最適のweb社内報ツールか」を見極めましょう。実際に画面を使ってみたり、同じweb社内報ツールを使っている企業の成功事例を聞くことで、自社での運用イメージを固めることができます。

運用体制・企画の策定

web社内報ツールを導入したあとは、目的を達成するための運用体制と企画を策定しましょう。担当部署はどこにするのか・発行頻度はどのくらいにするのか・記事はどんな内容にするかなどを明確にしてから運用を開始することで、より施策と効果が振り返りやすくなります。

運用開始・改善施策の実行

運用を開始し、定期的に改善施策を実行しましょう。「web社内報を運用する目的とゴールが達成されているか?」「達成するために次は何をすればいいのか?」を定期的に振り返ることで、web社内報の目的に近づくことができます。分析機能のあるweb社内報であれば、社内報が読まれている割合や、拠点や職種ごとの違いを確認しながらPDCAを回すことができます。

web社内報ツールの比較ポイント

web社内報ツールを選ぶポイントは、本来の目的・解決したい組織課題→現状の問題点→解決方法の順番に検討してくことです。「web社内報を活用してどうしたいのか?」を明確にして、目的に合ったツールを選ぶ必要があります。

記事執筆・公開までの工程がシンプル

体制変更や新入社員の紹介、制度の追加や最新リリース情報など、鮮度が重要な情報は、全社員に同時に届けたいですよね。情報発信のリアルタイム性を高めたい場合は、「情報公開までのフローをいかに素早くできるか」という観点でツールを選ぶのがおすすめです。たとえば、記事公開までに社内での確認作業が必要な場合、記事のプレビューを他者にも共有できる機能があると良いでしょう。

データの確認・分析ができる

せっかく社内報を発行していても、読まれているのか?発行する意味はあるのか?といった実情が見えにくいというご相談もいただきます。そんな時は、社内報による効果を可視化できる分析機能があるツールが適しています。

- どのくらいの人が記事を閲覧してくれたのか(閲覧率)

- どのくらいの割合を読んでくれたのか(読了率)

など、「具体的に何を可視化したいのかを言語化して、必要な指標を測定できるツールを選びましょう。

コミュニケーションのきっかけとなる機能がある

イノベーションの創出や、ノウハウ共有の促進をしたい場合、まず社内コミュニケーションを活性化させる必要があります。リアクションの心理的なハードルを下げられる、「リアクション/コメント機能」があるツールがおすすめです。

運用サポートがある

「従業員エンゲージメントを向上させる」「理念浸透・行動指針を社員に浸透させる」など、長期的なPDCAを回しながら取り組む必要のある課題を解決したい場合には、運用サポート体制が充実しているツールを選ぶと良いでしょう。

また、そもそも社内報を運用したことがない・書いたことがないといった方も運用サポートが充実していることが重要です。

セキュリティ対策は万全か

社内報には、経営情報や従業員の個人情報など、機密性の高い情報が含まれることがあります。そのため、セキュリティ対策はツール選定における最優先事項の一つです。IPアドレス制限、ログイン認証、データの暗号化、閲覧権限の細かな設定など、どのようなセキュリティ機能が備わっているかを必ず確認しましょう。信頼できるツールを選ぶことが、情報漏洩のリスクを防ぎます。

web社内報で組織が“変わる”

web社内報は、ただ社内報をweb化したものではなく、組織課題の解決に貢献します。

- 社内コミュニケーションを活性化し、従業員の生産性を上げたい

- エンゲージメントを向上させて、人材定着や活躍人材の育成を図っていきたい

- 部署や世代の垣根を越えて、アイデアが共有されたり、イノベーションが起きる土壌をつくりたい

といったことを実現したい方は、ぜひweb社内報も検討してみてはいかがでしょうか。

組織課題の解決なら、web社内報「ourly」

ourly株式会社が提供する、web社内報「ourly」は、組織課題解決のためのweb社内報です。

ourlyの特徴

- 段落ごとにコメントやリアクションが可能で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる設計

- 専属のコンサルタントがサポートするので、社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

とった特徴があるため、「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」や「web社内報を活用して組織改善したい」という方におすすめのweb社内報ツールです。