360度評価とは、上司だけでなく、同僚や部下などの複数人に評価される制度です。

従来は、勤続年数や年齢が主な評価対象でしたが、終身雇用・年功序列制度の崩壊により、従業員のエンゲージメントを重視する企業が増えています。

そこで、従来の評価方法ではなく、独自の評価制度である360度評価が注目されるようになってきています。

人事評価に限らず、人材育成にも活用できるため、是非導入を検討してみてはいかがでしょうか。

360度評価とは?

360度評価(360度フィードバック)とは、上司のみが評価者となる従来の評価方法とは異なり、上司、同僚、部下、さらには自己評価も含め、多面的な視点から個人の行動特性や業務能力を評価する手法です。

近年、人的資本開示や従業員エンゲージメントの重要性が高まる中、従業員自身の気づきを促し、成長や組織コミュニケーションの活性化に寄与する手法として注目されています。

なぜ360度評価が注目されるのか

360度評価が注目される背景には、従業員エンゲージメント向上が経営上、重要課題となっている点があります。

従業員エンゲージメントとは組織と従業員相互の信頼関係のことであり、それが高い状態であれば、従業員が自発的かつ積極的に組織の目標達成に取り組むことが期待できます。

従業員が自分自身の成長を実感し、自律的に仕事に取り組むためには、多面的なフィードバックが不可欠です。360度評価では様々な関係者からのフィードバックを通じて、個人の内発的動機づけや自己認識の向上が期待されるため、エンゲージメント向上施策として導入されるケースが増えています。

また、人的資本開示に伴い、客観的かつ多面的な評価結果が求められることも、360度評価の普及を後押ししています。

360度評価が組織にもたらす効果

360度評価は以下のような効果をもたらすとされています。

自己認識の向上と行動変容の促進

360度評価により、従業員が自身の行動やスキルに対する多面的なフィードバックを受け取ることで、自己認識を高め、行動の改善を促進します。

リーダーシップの強化

フィードバックを定期的に受け取り、それをもとに具体的な行動計画を立て、実践したリーダーは、結果的にリーダーシップスキルが向上することが期待されます。

組織文化とエンゲージメントの向上

360度評価の導入によって、オープンなフィードバックが根付くことによって、互いの成長を支援する組織文化を醸成することができます。その結果として、従業員エンゲージメントの向上に寄与します。

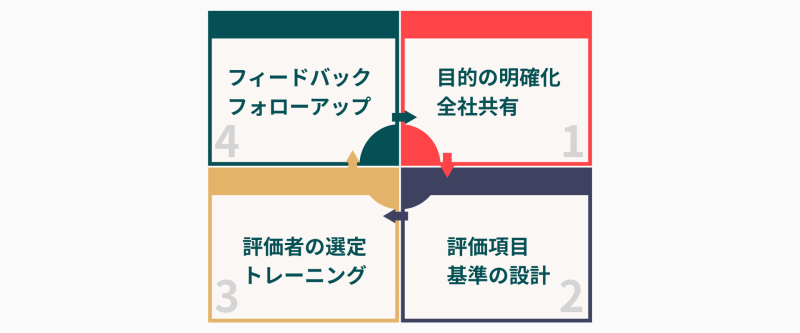

360度評価の導入・実施プロセス

360度評価の導入と実施は次のようなプロセスで行います。

手順1:目的の明確化と全社共有

何を評価したいのか(行動特性、リーダーシップなど)を明確化し、導入目的を全社に伝達することで従業員の納得感を高めます。

また、人事的評価に用いるのか、フィードバック重視の育成に用いるのかなど、活用方法も決めておくとよいでしょう。

手順2:評価項目と基準の設計

具体的で分かりやすい評価項目を設定して、評価基準を明確にすることで、主観やバイアスによる評価の影響を軽減します。

手順3: 評価者の選定・トレーニング

評価バイアスを防ぐため、評価者に対してトレーニングを実施します。心理的安全性を担保しつつ、公正かつ建設的なフィードバックが行われる環境を整えることがポイントです。

手順4: フィードバックとフォローアップ

結果を本人にフィードバックする際は、1on1など個別面談形式を推奨します。評価結果を元に個人の成長目標やアクションプランを明確にし、継続的なフォローアップを行うことで、評価の有効性を最大化します。

360度評価の導入事例

1.クレディセゾン

社員が仕事に「夢中」になって取り組むことが高いパフォーマンスにつながるという企業理念のもと、自社独自の360度評価プログラム「夢中力アセスメント」を開発、2012年より導入。

全正社員を対象として実施。高業績社員の強みから抽出した28項目結果について360度評価を行い、高業績社員の行動パターンから分類した7つのキャラクターに当てはめて、それぞれの「夢中力タイプ」を導き出してフィードバックしています。

またアセスメント結果については、自分と周りの評価者、評価の高低の4象限で表示して、自身の評価が客観的に理解できるようにしています。

この結果は人事考課には使用されず、あくまで自己認識を深め、成長を支援するためのものという位置づけです。

2.アイリスオーヤマ

2003年より人事評価の制度改革に着手して、20年以上継続して360度評価を実施しています。

役員を含め、すべての社員は上司・同僚・部下・関連部署から評価を受ける仕組みで、一般社員の場合は10人程度、幹部社員になると20~30人程度から評価されます。

社員には評価者研修を実施して、評価基準の説明や個人的な感情が入らないよう注意喚起を実施。

360度評価を受けた社員からは評価の公平性や、自己成長の機会を得られているという声が上がっています。

3.トヨタ自動車

すべての役員、幹部職・基幹職を対象に、上司や部下、社内外の関係者ら十数人で評価する360度評価を導入。

対象者の強み・弱みに関する周囲の声を集め、本人にフィードバックすることで、管理職層の自己成長を支援しています。また適性がないと判断すれば所属長などにはしない判断も行っています。

4.アサヒビール

マネジメントスキルの発揮度合いの確認と、マネジャーとしての成長を図るため、360度評価を年1回実施。

上司、部下、同僚あわせて10人以内にアンケートを行い、自己評価と他者評価のギャップから本人の気付きを促しています。

また11月に結果をフィードバックすることで、翌年度の個人の業績目標に組み込むことができるようにしています。

さらに360度評価の内容について、相互に相談し会う場を設けることで、測って終わりにしないようなフォローアップの仕組みも用意されています。

5.DeNA

年2回、8月と2月に実施され、上司、部下、同僚やプロジェクトで関わる人にもリクエストできるフラットな仕組みで360度評価を実施。

質問は3つで、

- Keep:その人の強みや良さ

- Try:その強みを活かすための提案

- Message:その人の成長のためにサポートできること

を記述してもらいます。

評価項目や採点はなく、また人事考課とは切り離されており、実名であることが大きな特徴。その人への成長支援の贈り物ということで、「Gifts(ギフツ)」と名付けられています。

360度評価の質問例

被評価者のポジションに加え、会社として大事にしたい行動や価値基準を元に質問を設計すると良いでしょう。以下が一例です。

【リーダーシップ】

・チームメンバーが前向きに仕事に取り組めるよう、明確なビジョンや目標を示しているか?

・部下が意見やアイデアを自由に言える雰囲気を作っているか?

・チームの目標達成に向け、積極的にサポートをしているか?

【コミュニケーション力】

・話を聞く姿勢があり、部下や同僚が安心して話せる環境をつくっているか?

・説明が分かりやすく、誤解や認識のズレが少ないか?

・他部署や関係者とのコミュニケーションが円滑で、積極的に情報共有しているか?

【業務遂行力(パフォーマンス)】

・与えられた業務を期限内に適切なクオリティで完了させているか?

・問題や課題を迅速に把握し、主体的に解決策を考え実行しているか?

・自分の責任範囲を明確に理解し、その範囲で主体的に業務を推進しているか?

【チームワーク・協調性】

・他者の意見や異なる価値観を尊重し、協力的に働いているか?

・困っているメンバーがいた場合、自発的にサポートをしているか?

・チーム全体の成果を優先し、個人の成果に固執しすぎないか?

【自己管理・主体性】

・自分の業務や目標を明確に理解し、自律的に行動できているか?

・忙しい状況でも感情やストレスを適切に管理し、安定した対応ができているか?

・新しいことに挑戦したり、自発的に学びを深めたりする姿勢を見せているか?

【人材育成】

・部下や後輩の育成を積極的に行っているか?

・定期的な1on1面談を通じて、部下の成長やキャリア形成を支援しているか?

・建設的かつ具体的なフィードバックを与え、部下の行動変容を促しているか?

360度評価を導入する際の注意点と対策

360度評価を効果的に運用するには、評価バイアスの防止と心理的安全性の担保が不可欠です。以下では具体的な対策方法をご紹介します。

評価バイアスに注意する

評価バイアスとは、評価者の主観や先入観、感情に基づく偏りのことです。360度評価では以下のようなバイアスが発生しやすい傾向があります。

ハロー効果(後光効果)

ある特定の評価項目の良し悪しが、他の項目の評価にも影響を与える。

近接誤差

評価期間全体ではなく、評価直前の行動や成果が評価に強く影響する。

中心化傾向

極端な評価を避け、中間点をつけてしまう傾向。

寛大化傾向

低い評価をつけることに抵抗を感じ、高めの評価ばかりつけてしまう傾向。

厳格化傾向

逆に高い評価を控え、必要以上に厳しく評価をつけてしまう傾向。

これらを放置すると、評価の信頼性が損なわれるため、バイアスを防止する具体策が求められます。

評価バイアスを防ぐための具体策

評価者トレーニングの実施

評価者が持つバイアスについて認識させるため、具体的なケーススタディを用いたトレーニングを実施します。また、評価項目ごとの基準を明確に定義することで、主観に頼らず具体的な行動事例に基づく評価が行えるよう指導します。

評価項目と基準の明確化

曖昧な評価項目を避け、「具体的な行動事例」による評価基準を作成します。例えば「コミュニケーションが良い」という漠然とした評価項目ではなく、「定期的に1on1を実施し、部下の意見を引き出しているか」など、客観的に判断しやすい項目設定が重要です。

心理的安全性を担保する

心理的安全性とは、「チーム内で自分が感じたことや意見を率直に述べても、拒絶や懲罰を受けないと信じられる状態」のことです。

360度評価において心理的安全性が担保されていないと、評価者は正直なフィードバックを避ける傾向にあり、評価の精度が低下します。

心理的安全性を担保するための具体策

匿名性の確保

フィードバックの匿名性を完全に保証し、評価者が誰であるかを被評価者が特定できない仕組みにします。匿名性があることで、率直で正直な意見が出しやすくなります。

実名制にする場合は、その意味付けを十分に説明したうえで、肯定的なフィードバックを加えるなどの工夫が必要でしょう。

評価結果の取り扱い方法の明示

評価の目的が「改善と成長を促す」ものであることを明確に示し、評価結果を懲罰や人事処遇(降格、給与減)に直結させない方針を徹底します。

フィードバックを行う際のコミュニケーション

フィードバックを伝える際には、批判的な要素だけでなく、必ず肯定的な要素もセットにします。また、「改善可能なポイント」として具体的な提案型のフィードバックを行うことで、心理的安全性を高めます。

よくある質問とネガティブな意見への見解

部下や同僚からの評価は本当に公平なのか?

評価者教育や匿名性の担保を徹底することで公平性を高めることは可能です。

また、多面的な評価があることで、上司一人の評価に依存するリスクを軽減できます。

360度評価は職場の人間関係を悪化させないか?

透明性と心理的安全性の担保が重要です。

導入目的や評価結果をどう扱うかを丁寧に説明し、建設的なフィードバック文化を醸成することでむしろ人間関係の改善に寄与します。

導入したが効果が実感できない

評価結果を個人の成長や組織改善のアクションに紐付けることが不可欠です。フォローアップ施策の徹底や、”評価していること”を目的化させない組織運営が求められます。

まとめ

360度評価は、従業員エンゲージメントの向上を目指す企業にとって有効な施策です。評価の目的、実施プロセス、心理的安全性の担保を徹底することで、組織力を高める強力なツールとして活用できます。