近年、多くの企業が従業員のエンゲージメント向上に取り組む中で、「eNPS(エンプロイー・ネット・プロモーター・スコア)」という指標が注目されています。

これは、従業員が自社をどれだけ「推奨したい」と思っているかを数値化するもので、組織の状態を客観的に把握するための強力なツールです。

この記事では、eNPSの基本的な概念から計算方法、導入のメリット、そしてスコアを改善するための具体的な施策まで、分かりやすく解説します。

eNPS(エンプロイー・ネット・プロモーター・スコア)とは?

eNPS(EmployeeNetPromoterScore)とは、「親しい知人や友人にあなたの職場をどれくらい勧めたいか」というシンプルな質問を通じて、従業員の自社に対する信頼や愛着、すなわち「従業員エンゲージメント」を数値化する指標です。

もともとは顧客ロイヤルティを測るための指標である「NPS(NetPromoterScore)」を、従業員向けに応用したものです。

顧客満足度を測るNPSとの違い

eNPSの元となったNPSは、顧客が企業や製品、サービスに対してどれくらいの愛着や信頼を持っているかを測る指標です。

「この製品(サービス)を友人に勧めたいですか?」という質問で顧客の推奨度を測ります。

eNPSは、この質問の対象を「顧客」から「従業員」に、「製品・サービス」から「職場」に置き換えたものです。

調査対象は異なりますが、企業の成長には顧客満足度と従業員エンゲージメントの両方が不可欠であり、両者は密接に関連しています。

| 項目 | eNPS(EmployeeNetPromoterScore) | NPS(NetPromoterScore) |

| 対象 | 従業員 | 顧客 |

| 目的 | 従業員エンゲージメント、職場への推奨度を測定 | 顧客ロイヤルティ、製品・サービスへの推奨度を測定 |

| 質問例 | 「現在の職場で働くことを、親しい友人や知人にどの程度勧めたいですか?」 | 「この商品(サービス)を、親しい友人や知人にどの程度勧めたいですか?」 |

| 活用 | 組織課題の発見、離職率改善、生産性向上 | 顧客満足度の向上、リピート率改善、収益向上 |

なぜ今eNPSが注目されるのか?

現代のビジネス環境では、人材の流動化が進み、優秀な人材を確保・定着させることが企業の持続的な成長に不可欠となっています。

従業員エンゲージメントが高い企業は、生産性や収益性が高く、離職率が低い傾向にあることが多くの調査で示されています。

eNPSは、この重要な要素である従業員エンゲージメントを、シンプルかつ定期的に測定できる手法として注目されています。

アンケートが簡単なため従業員の負担が少なく、高い回答率を維持しやすい点も、多くの企業で導入が進む理由の一つです。

eNPSの計算方法とスコアの目安

eNPSの算出方法は非常にシンプルです。特定の質問に対する従業員の回答を点数化し、簡単な計算式に当てはめることでスコアを導き出します。

アンケートで聞くべき質問項目

eNPSを測定するための基本的な質問は、以下の通りです。

「あなたが現在の職場で働くことを、親しい友人や知人にどの程度勧めたいと思いますか?」

この質問に対し、従業員は0点(全く勧めたいと思わない)から10点(非常に勧めたい)までの11段階で回答します。

この基本的な質問に加え、「そのスコアを付けた理由は何ですか?」といった自由記述の質問を設けることで、スコアの背景にある具体的な要因を深掘りすることができます。

回答者を3つのカテゴリーに分類

アンケートの回答は、点数に応じて以下の3つのカテゴリーに分類されます。

- 推奨者(Promoters):9〜10点

- 自社へのエンゲージメントが非常に高く、職場を積極的に他者に勧める意欲がある従業員。組織の成長に貢献する「アンバサダー」的な存在です。

- 中立者(Passives):7〜8点

- 職場に対して満足はしているものの、特段強い熱意はなく、積極的に他者に勧めるほどではない従業員。より良い条件の企業があれば、転職する可能性も秘めています。

- 批判者(Detractors):0〜6点

- 職場に対して何らかの不満を抱えており、周囲に否定的な評判を広める可能性がある従業員。離職のリスクが高い層とも言えます。

具体的な計算式を解説

eNPSスコアは、全回答者に占める「推奨者」の割合(%)から「批判者」の割合(%)を引くことで算出されます。中立者の割合は計算には含まれません。

eNPSスコア=推奨者の割合(%)-批判者の割合(%)

例えば、100人の従業員から回答があり、推奨者が30人(30%)、中立者が50人(50%)、批判者が20人(20%)だった場合、eNPSスコアは「30%-20%=10」となります。スコアは-100から+100の範囲で示されます。

eNPSスコアの一般的な目安

eNPSスコアの良し悪しを判断する絶対的な基準はありませんが、一般的には以下のように解釈されることが多いです。

| スコア | 評価 | 状態 |

| 50以上 | 非常に良い | 従業員のエンゲージメントが極めて高く、理想的な状態。 |

| 10~30 | 良い | 改善の余地はあるが、比較的健全な状態。 |

| 0~10 | 平均的 | 課題があるものの、多くの企業がこの範囲に収まる。 |

| 0未満 | 改善が必要 | 批判者が推奨者を上回っており、早急な対策が必要な状態。 |

ただし、重要なのは他社と比較することよりも、自社のスコアの推移を定点観測し、改善策の効果を測ることです。

eNPSを導入する3つのメリット

eNPSを導入し、定期的に測定することは、企業に多くのメリットをもたらします。従業員の声に耳を傾け、組織改善につなげる第一歩となります。

従業員エンゲージメントを数値で可視化

従業員のエンゲージメントという、目に見えにくい概念を「スコア」という客観的な数値で示すことができます。

これにより、経営層や管理職が組織の健康状態を直感的に把握しやすくなり、人事施策の意思決定に役立てることが可能になります。

組織が抱える課題を早期に発見

eNPSは単にスコアを出すだけでなく、「部署別」「役職別」「勤続年数別」などで分析することで、どの層に課題が潜んでいるのかを具体的に特定できます。

例えば、特定の部署のスコアだけが著しく低い場合、その部署のマネジメントや業務環境に問題がある可能性を早期に察知し、対策を講じることができます。

離職率の低下と人材定着への貢献

eNPSスコアと離職率には相関関係があると言われています。特に「批判者」は「推奨者」に比べて離職する確率が高いという調査結果もあります。

eNPS調査を通じて不満を持つ従業員を早期に特定し、彼らの抱える課題に対処することで、離職を防ぎ、優秀な人材の定着につなげることができます。

eNPS導入におけるデメリットと注意点

eNPSはシンプルで強力な指標ですが、その運用方法を誤ると形骸化してしまうリスクもあります。導入にあたっては、以下の点に注意が必要です。

スコアの独り歩きによる誤解のリスク

eNPSはあくまで組織の状態を示す一つの指標であり、スコア自体が目的となってはいけません。

スコアの高低だけに一喜一憂したり、スコアを人事評価の対象にしたりすると、従業員は正直な回答をためらうようになります。

なぜそのスコアになったのか、背景にある従業員の声を分析することが重要です。

回答の形骸化を招かないための工夫

「どうせ回答しても何も変わらない」と従業員が感じてしまうと、調査は形骸化します。

調査を実施する際は、その目的と、結果をどのように活用するのかを事前に従業員へ丁寧に説明することが不可欠です。

また、匿名性を確保し、従業員が安心して本音で回答できる環境を整えることも極めて重要です。

測定後の改善アクションの重要性

eNPSは、測定して終わりではありません。調査で明らかになった課題に対して、具体的な改善アクションを実行し、その進捗や結果を従業員にフィードバックするサイクルを確立することが最も重要です。

行動が伴わなければ、従業員の信頼を損ない、逆効果になりかねません。

eNPSを導入・運用する具体的な4ステップ

eNPSを効果的に活用するためには、計画的な導入と運用が求められます。ここでは、その具体的なステップを解説します。

ステップ1:測定目的を明確にする

まず、「何のためにeNPSを測定するのか」という目的を社内で明確に共有します。「離職率を改善したい」「部署間の連携を強化したい」など、自社が抱える課題と結びつけることで、調査の意義が高まります。

ステップ2:アンケートを設計し実施する

基本的な質問に加え、組織の課題に合わせて独自の質問項目を追加することも有効です。

例えば、「人間関係」「評価制度」「業務内容」「労働環境」など、エンゲージメントに影響を与える要因について多角的に質問することで、より深い分析が可能になります。

実施頻度は、半年に1回や四半期に1回など、改善サイクルに合わせて設定します。

ステップ3:結果を分析して課題を特定する

収集したデータを分析し、組織全体の傾向や課題を把握します。前述の通り、部署や役職などの属性でクロス集計を行い、スコアが低いセグメントを特定します。自由記述の回答からは、具体的な改善のヒントを探ります。

| 分析の切り口 | 確認するポイント |

| 部署別 | 特定の部署でスコアが低くないか?マネジメントや業務負荷に問題はないか? |

| 役職別 | 若手層と管理職層でエンゲージメントに差はないか? |

| 勤続年数別 | 入社直後の社員や、中堅社員のエンゲージメントが低下していないか? |

| 自由記述 | ポジティブな意見、ネガティブな意見にはどのようなキーワードが多いか? |

ステップ4:改善策を実行し効果を検証する

分析によって明らかになった課題に対し、優先順位をつけて改善策を計画・実行します。

施策を実行した後は、次回のeNPS調査でスコアがどのように変化したかを検証し、さらなる改善につなげていくPDCAサイクルを回すことが成功の鍵となります。

eNPSスコアを向上させるための具体的な施策

eNPSスコアを向上させる、すなわち従業員エンゲージメントを向上させる施策について紹介します。

エンゲージメントは人の魅力や仕事の意義を感じることで生まれる「やりがい」や労働時間・休日・給与・待遇を含む「働きやすさ」で構成されます。

しかし「働きやすさ」はすでに多くの企業が働き方改革などで力を入れており、差別化が難しく、取り組みのハードルが高いのが実情です。そこでやりがい向上のための施策に注目します。

やりがいを向上させる

やりがい低下の背景には、拠点や本社などが離れており、コミュニケーションが取りにくく、人や組織を知らないことが原因となっているケースが多く見られます。

そこで人や組織を知るために社内のコミュニケーションを活性化することが求められます。以下で効果的な社内コミュニケーション施策の設計について解説していきます。

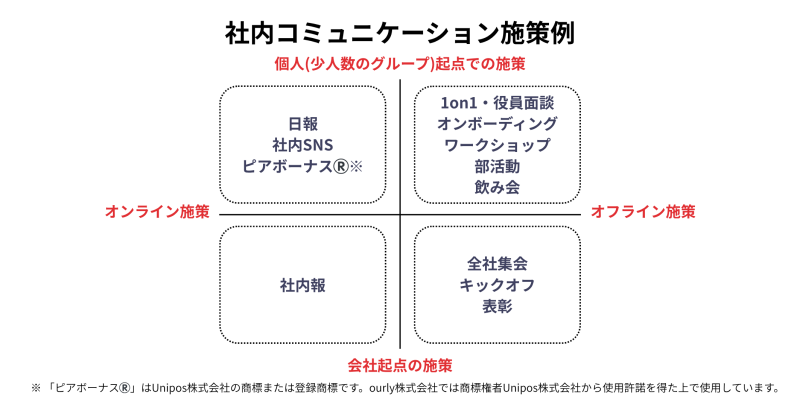

ステップ1:社内コミュニケーション施策を2種類に分けて考える

社内コミュニケーション施策には、全社集会や社内報などさまざまな手法がありますが、オンラインとオフラインで特性が大きく異なります。

全社集会や座談会のようなオフライン施策は「その瞬間の熱」は生みやすく、感情や納得感を強く高めますが、効果は時間とともに薄れやすく、参加者以外に伝わりにくい特徴があります。

一方、社内報や社内イントラのようなオンライン施策は、オフラインに比べて瞬間の高い熱量は生み出しませんが、時間や場所を問わず情報を届けることができます。

ステップ2:オンライン施策とオフライン施策を掛け合わせる

効果を最大化するには、両者を掛け合わせて運用することが重要です。イベントの盛り上がりを社内報や動画で記録・共有することで、一瞬の高揚を組織の資産に変え、参加できなかった社員にも共感を広げることができます。

ステップ3:目的に応じて最適な施策の組み合わせを見極める

エンゲージメント向上のために「社員同士の仲を深めたい」「理念を浸透させたい」など、実現したい目的に当てはまる社内コミュニケーション施策を棚卸しし、それぞれオンライン施策かオフライン施策のどちらに該当するかを整理しましょう。

その上で、両者の特性を活かした最適な掛け合わせを検討します。

eNPSを向上させるにはweb社内報「ourly」

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとして活用できることが魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「エンゲージメントスコアが低い」「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

国内外の企業におけるeNPS活用事例

eNPSは、世界中の先進的な企業で導入され、組織改善に役立てられています。

SOMPOホールディングス株式会社の業績連動型eNPS活用

SOMPOホールディングスでは、損保ジャパンの営業店において、従業員エンゲージメント調査としてeNPSを戦略的に活用しています。

同社のeNPSは「家族・知人に当社への入社を進めるか」という問いを基にした指標として定義されており、単なる満足度調査にとどまらず、具体的な業績向上との相関性を実証的に分析している点が特徴的です。

約550店舗の営業店を対象とした分析では、eNPSスコア上位25%と下位25%のグループ間で、翌年度以降の予算目標達成率に統計的有意差があることを確認しました。

上位グループは下位グループと比較して明らかに高い達成率を示しており、従業員エンゲージメントが直接的に営業実績へ貢献することを数値で立証しています。

この取り組みは、2021年度から従業員エンゲージメントをグループ共通のKPIとして設定し、年2回のエンゲージメントサーベイと連動させながら実施しています。

参考:SOMPOホールディングス サステナビリティレポート2022

HubSpot – 透明性の高い組織文化でeNPSを戦略的に活用

HubSpotは四半期ごとに社内eNPS調査を実施し、従業員の幸福度と職場でのエンゲージメント全体を評価しています。

同社の調査では、従業員に対してHubSpotを職場として推薦するかどうか、キャリア成長の機会についてどう感じているか、そして経営陣への助言を尋ねる5つの簡潔な質問を行います。

回答は匿名で行われ、全体のeNPSスコアを算出し、会社としてのパフォーマンスと文化の状況を把握し、改善可能な重要テーマを特定します。

HubSpotは2024年のサステナビリティレポートにおいて、eNPSを従業員エンゲージメントの主要指標として位置づけていることを明記しており、透明性を重視する企業文化の一環として活用していることが特徴です。

参考:HubSpotは、ボストンで働きがいのある会社#1、ベスト企業の見通し#1、ベストセールスチームなどに投票しました。

まとめ

eNPSは、従業員のエンゲージメントを可視化し、組織の課題を明らかにするためのシンプルで効果的な指標です。

しかし、その真価はスコアを測定すること自体にあるのではなく、調査で得られた従業員の声を真摯に受け止め、具体的な改善活動につなげていくプロセスにあります。

この記事で紹介したステップや施策を参考に、ぜひ貴社の組織力強化にお役立てください。