「社内報を作るけれど、何を書けばいいんだろう・・・」

「そもそもなんで社内報をやっているんだっけ・・・」

「どんな状態になれば、社内報は成功したと言えるんだろう・・・」

こんな悩みが出てきたことはありませんか?

社内報は、情報共有の効率化や、企業理念の浸透、社内コミュニケーションの活性化などさまざまな効果が期待できる施策です。

しかし、自由度が高いため「社内報の目的がわからない」「何をもって成功とされるのかわからない」状態になりやすい施策でもあります。

社内報の目的が明確でないと、社内報のネタに困ってしまったり、社内報担当者の努力が周囲に伝わらなかったりと、担当者の悩みのタネが増えてしまうおそれもあります。

本記事では、社内報担当者の踏む手順を細かく紹介するとともに、社内報の目的や役割について解説します。

社内報運用KPI設定ノウハウなど

ノウハウや事例を一冊にまとめた、

完全ガイドブックです。

- 目的、KPI設計

- ネタ100選

- 紙からwebへの切り替え方、事例

- 書き方、インタビューのコツ

社内報運用の教科書-KPI設定ガイド-公開中

弊社が運営する、企業理念の浸透や従業員エンゲージメントを可視化できるweb社内報CMS「ourly(アワリー)」では、今まで多くのインナーコミュニケーションや社内報を検討してきたコンサルティングの立場から、社内報の運用ステップをまとめた資料を無料配布しております。

- 社内報の運用したいけど、どこから手をつければ良いかわからない

- 社内報をはじめる際にKPIとすべき指標がわからない

- 社内報のネタが浮かばない

など、社内報担当者が抱える社内報運用に関する疑問を解決します。詳しくはこちらよりご覧ください。

また、こちらの記事では社内報の作り方以外にも具体的なツールや費用、書き方やデザインも含めて紹介しておりますのでぜひご覧ください。

社内報とは(web社内報・紙社内報)

社内報は、会社内のあらゆる情報を共有する手段の1つです。

掲載する内容によって効果は様々です。

ただ情報を発信するにとどまらず、エンゲージメント向上などの組織課題を解決することも可能な施策であり、導入する企業が増えています。

社内報の作り方 全12ステップ!

本題である社内報の作り方について紹介します!全部で14ステップと長いですが、1ステップずつ着実にこなしていきましょう。

本題である社内報の作り方について紹介します!全部で14ステップと長いですが、1ステップずつ着実にこなしていきましょう。

(1)目的・達成指標を設定する

はじめに社内報を発行する目的を設定しましょう。

ここで注意していただきたいことは、情報共有や理念浸透は最終目的ではないという点です。あくまで社内報を運用する目的は生産性向上や離職率の低下などの経営課題の解決です。自社が抱える経営課題を特定し、その課題を解決することが最終目的となります。

会社として抱える課題が情報共有なのか、理念浸透なのかによって大きく社内報の運用方法が異なります。また、記事ごとのコンセプトも変わってくるので、社内報を導入することで達成したいことから、目的を設定すると良いでしょう。

加えて、達成指標を数値で設定すると効果的であり、最後のステップ12で紹介する効果の検証が可能になります。

会社の経営課題を解決するために、情報共有や理念浸透などといった自社で抱える組織課題を解決する必要があります。では、社内報で解決できる組織課題は何があるのでしょうか?以下4つ紹介します

社内情報の共有

社内報の1つ目の目的は、情報共有です。

社内報はトップメッセージや社員の紹介、部署の紹介、企業内の最新の情報、新製品やサービスの紹介をはじめ、従業員が知っておくべき情報を共有する手段として使用することができます。

社内コミュニケーションの促進

社内情報を共有することで、社員間で共通の話題ができ、社内コミュニケーションの促進に繋がります。

同じ部署にいるけれど互いにあまり知らない社員同士や、普段関わらない他部署の方など、互いを知り合う機会となります。

理念の浸透

社内報は、理念浸透の役割もあります。

共通の話題によって、社内コミュニケーションを促進するだけでなく、社長の考えや会社の経営理念や企業理念を定期的に発信することによって、理念浸透の機会にもなります。

その結果、会社のビジョン・ゴールが社員に再認識され、この会社で働きたいという気持ちが湧き、人材の定着にも繋がります。

労働人口の減少の影響で採用が難しくなっている今、人材の定着の重要度はかなり高まっています。

モチベーションの向上

社内報を通じて、理念浸透をすることで、人材の定着(リテンション)に繋がるだけでなく、モチベーションの向上にも繋がります。

理念浸透は、社員のエンゲージメントを向上させ、仕事へのモチベーションが上がります。また、他部署の成績や同年代の社員の情報共有によって、仕事への意欲が湧き、成果の向上を促すでしょう。

(2)発行方法を決める

社内報は、webと紙媒体の2つがあります。それぞれ費用面や運用の工数などで、メリットとデメリットが異なります。社内報の導入目的や予算案と照らし合わせ、どちらの方法で発行するのか良いのか決めましょう。

Web社内報

近年では、SDGsなどによるペーパーレス化の動きから、web社内報が一般的になりつつあります。また、動画を用いた情報伝達や閲覧の容易さからweb社内報が一般的になってきています。紙社内報より費用が安く抑えられ、スマートフォンやPCからいつでも簡単に見ることができます。

紙社社内報

web社内報が一般的になりつつありますが、紙社内報を導入している企業も少なくありません。電子版で見るより愛着が湧き、スマホやパソコンを持っていない人でも見ることができます。

以下の記事で、web社内報と紙社内報を比較しています。

(3)企画を決める

次に企画を決定します。新入社員紹介(4月)、内定式(秋)のように季節ごとに企画を決めていきましょう。そのほかにも、業績報告など様々なネタがあります。以下でいくつか例を紹介します。

会社情報紹介

経営方針や企業理念など、会社情報を発信することは、社内報の一つの目的ともいえます。企業が掲げるミッションやビジョン、経営理念を社員全員と共有する絶好の機会です。

社員インタビュー

社内報の企画として、社員インタビューをすることにより、社員同士の関係性構築などに効果的です。仕事面からプライベートまで、インタビュアー次第で内容の充実度は左右されます。しっかりと準備をし、インタビューに臨みましょう。

座談会

よりポップな話題を引き出したい時は、座談会がおすすめです。ママさん社員対談や同期対談など、共通点を持つ社員同士で座談会をしてみると、意外な話題を引き出せるでしょう。

以下の記事で、社内報の企画ネタを紹介しています。

事業部の活動紹介

事業部や部署ごとの活動内容について紹介することで、社内の「他の部が何をしているのかわからない」という課題を解決することができます。他事業部・他部署の活動内容について知ることは、部の垣根を超えたコミュニケーション創出のきっかけとなり、新たな事業・商品のアイデアにつながります。

部の垣根を超えたコミュニケーションを生むためには、社員紹介企画も有効です。社内報で社員紹介を行う場合のネタや書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

(4)年単位のスケジューリングをする

前項で決めた企画を基に、年単位でのスケジュールを決定します。その年にいくつ社内報(記事)を発行するのか、大まかな計画を立てます。季節ごとの企画(入社式、業績報告、内定式、忘年会など)から考えるとよいでしょう。

(5)社内報単位のスケジューリングをする

企画と年単位でのスケジューリングが決まったら、社内報単位ごとのスケジューリングを行います。どの時期までに企画の取材を行うか、などの計画を立てます。

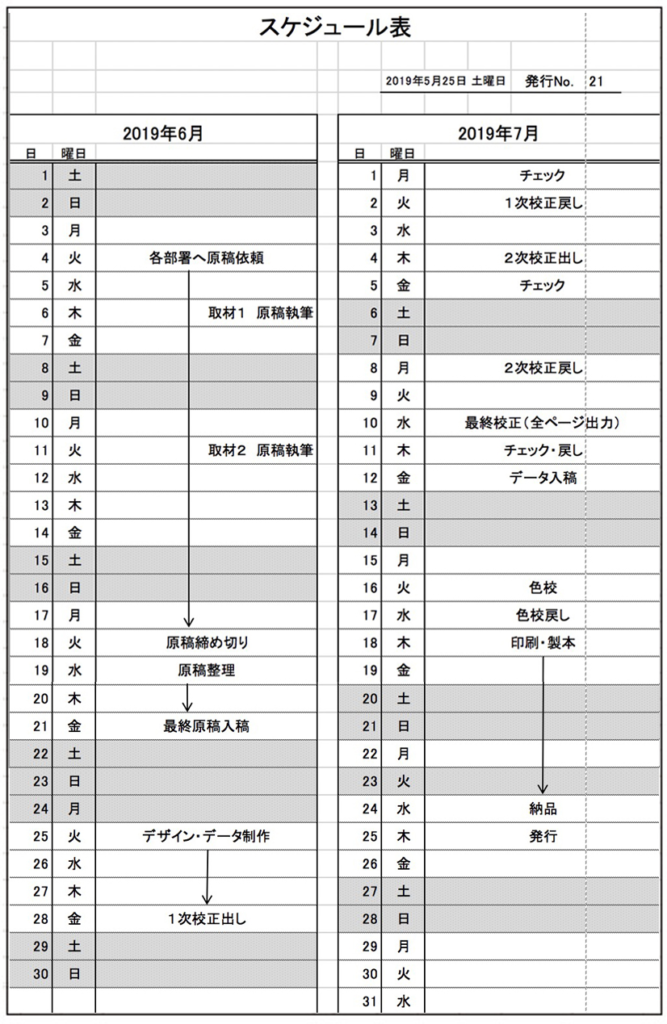

執筆の前に、記事の構想・レイアウト、取材やアンケートをとる場合などは、それらの計画から実施方法まで、事前に準備が必要です。社内報発行のスケジュール表の例(【図2】)を基に、余裕を持ったスケジューリングにしましょう。

【図2】社内報発行のスケジュール表の例

(引用:エーディープラント株式会社,「社内報の作り方」,<https://www.ad-plant.com/inhousenewsletter-howto1#title3>,2020年11月閲覧)

(6)執筆・デザインの内容構想をする

執筆の前に、記事のおおまかなデザインの構想を決めます。記事のみにするのか、写真を入れるのか、アンケート結果を載せるのか。あらかじめ、構想を決めておくことで、どのような素材や情報を集めるのか、どのような記事を書くのか、など全体内容が掴みやすくなり、スムーズに社内報を作成することができます。

(7)取材、情報・素材集めをする

ステップ6で決めた構想で、必要な情報や素材を集めます。アンケートを行ったり、社内イベントに出向いたり、新卒社員にインタビューしたり、座談会を開いたりなど様々な方法があります。

(8)執筆する

素材が集まったら、執筆を開始します。詳しくは別記事で「社内報の書き方」紹介していますが、タイトルとアウトラインをまず作成し、伝えるポイントを絞ることが重要です。

以下の記事では、社内報記事の書き方について、より詳しく説明しています。

(9)デザインを作成する

執筆が完了したら、デザインを行います。読者が見やすいように、レイアウトを工夫し、色や字体にもこだわりましょう!1からデザインする負担が大きい場合は、次項に外注サービス会社を紹介しています。

書体を工夫する

記事によって書体を工夫することにより、読者に与える印象を差別化することが可能です。書体も文章の印象を左右する要因の一つであるため、しっかりと検討する必要があります。

色を効果的に使い分ける

下記の写真は新入社員を紹介する記事を切り取ったものです。ブロックごとに色を使い分けることにより、読者は読みたい情報を簡単に見つけることができます。

生の写真を用いる

小説のように文字ばかりでは、読者に硬い印象を与えることにつながります。現場の写真を効果的に用いることにより、読みやすい印象と共に、臨場感などを表現することが可能です。

以下の記事では、社内報のデザインについて、より詳しく解説しています。

(10)原稿を確認する

最後に原稿の確認を行います。基本的に誤字脱字・画像・構成を中心に確認しましょう。web社内報は、全体を通してみて問題はないか、複数人で確認するとよいでしょう。紙社内報の場合は、1部印刷し、実際に画像がずれていないかなどの正確な確認が必要です。発行後に修正が見つかっても、修正することはできないので注意しましょう。

(11)発行する

ここでやっと発行します。社内でも、社内報を発行したことを宣伝し、多くの社員に見てもらうよう工夫しましょう。社内SNSや掲示板などで、アナウンスするとより効果的です。

(12)効果検証する

発行後は効果検証を行います。ステップ1の達成指標を達成するように、PDCAを回しましょう。その記事によって、社員のモチベーションが上がったのか、コミュニケーションが増えたのか、それともあまり見てもらえなかったのかなどを確認します。その結果を受けて次の社内報はどのような記事・内容にするのかを決定しましょう。

社内報は、発行することが目的ではありません。理念浸透による成果の向上や情報共有によるコミュニケーションの促進を行った先にある経営課題(生産性向上、定着率向上)の解決までがゴールです。ゴールを達成するうえで効果的な運用を行うために効果検証は最も重要と言っても過言ではありません。次に繋がるように、チェックとアクションを必ず行いましょう。

Web社内報であれば、紙の社内報と比較し、閲覧数や読了率、読者の属性など細かいデータ分析が可能です。Web社内報への切り替えは効果的に社内報を運用するための選択肢の1つとなります。

社内報のコンテンツを考える方法

ここでは社内報のコンテンツを考える3STEPを紹介します。

STEP1:ネタは組織の悩みから生まれる

社内報を運用している多くの企業は、自社における悩みの解決のために社内報を運用しています。

例えば、

- 組織䛾拡大にあたって、新しいメンバーや中堅メンバーにも理念や文化を浸透させたい。

- リモートワークで下がってしまった帰属意識をもとに戻したい。

- 新型コロナウイルス䛾影響で不安になっている社員に、会社䛾現状や会社䛾方向性などを伝えたい。

- もっと部門間コミュニケーションを促進させたい

- エンゲージメントスコアが低かった䛾で、従業員エンゲージメントを向上させたい

- 社員にもっと会社䛾ことを知ってもらって、人材䛾流出を防ぎたい。

- 拠点が違うメンバーにも会社䛾状況を知ってもらいたい。

- コンプライアンス䛾レベルを揃えたい。

などです。

これらの悩みを解決するためには何を発信すべきかを考え社内報のコンテンツに落とし込みましょう。

STEP2:悩みから目的・ターゲットを設定する

組織の悩みは、「理念・ビジョンの浸透」・「社内コミュニケーションの促進・相互理解」・「企業情報の共有・確認」など何に該当するのかを考えましょう。

例として、以下の2つの悩みについて考えてみましょう。

1.新型コロナウイルスの流行やリモートワーク化で、従業員が組織の向かう先に不安を感じている……

2.営業とエンジニアの仲があまり良くない。シナジーを生み出すためにどうにかしたい……

1の悩みの場合、社内報の目的は「理念浸透」、ターゲットは企業によって異なりますが、この悩みを抱えていそうな「若いメンバー」「ミドルマネジメント層」となるでしょう。

2の悩みの場合は、目的は「社員間コミュニケーションの促進・相互理解」、ターゲットはエンジニアと営業です。

STEP3:目的・ターゲットからネタを生む

1の悩みは、若いメンバーへの理念浸透と、ミドルマネジメント層への理念浸透を目的とした社内報で解決します。

ここからコンテンツを連想すると、例えば

- 社長に創業ストーリーをインタビュー

- 若いメンバーと社長の座談会イベントを開催し、記事にする

などが思い浮かびます。このように目的とターゲットがあるだけで、ネタの浮かびやすさは格段に変わります。

一度、御社が解決した課題を書き出してみてください。つづいて目的・ターゲットを出せば、自然とネタは浮かんでくるはずです。

目的別|社内報のコンテンツ事例

ここでは社内報の運用目的別にコンテンツ事例を紹介します。

理念・ビジョンの浸透

(1)創業ストーリー

創業者の方がなぜこの会社を立ち上げたのか、その背景には創業者のどんな想い・経験があったのかなど会社設立の背景を伝えることで、従業員の会社理解が進みます。

設立背景に加えて、創業当時の社員の様子や苦労を紹介するとよいでしょう。

(2)経営理念やビジョン策定の背景

経営理念やビジョン策定の背景を伝えることで、より深い理解に繋がります。

経営理念やビジョンは会社の意思決定の軸になるため、社内報を用いて背景の言語化を行い社内に共有するとよいでしょう。

(3)社長インタビュー

会社の未来をどう考えているのか、どの方向に進もうとしているのかなど社長にしか語れないトピックについてインタビューを行い、社内に共有するとよいでしょう。

社長自ら社内報を作成するとより親近感が湧き、社員との距離感も縮まるかもしれません。

社内間コミュニケーションの促進・相互理解

(1)社員インタビュー

異なる部署・役職の方にフォーカスすることで、普段関わりのない人同士のコミュニケーションが生まれたり、普段関わっている人の知らない一面を見ることができるようになります。

インタビュー内容は、なぜ入社したのか・入社後はどんな仕事をしてきたのか・仕事のやりがいなど仕事に関わることから、趣味などプライベートのことまで自由に行うことが可能です。

(2)経営陣・社員同士のディスカッションレポート

ディスカッション形式で話した内容を共有することで繋がりの輪が広がります。

例えば、パパさんママさん社員対談・共通の趣味を持つ社員対談などポップなトピックを扱うことで、ディスカッション内容に共感した社員同士の輪が広がるでしょう。

企業情報の共有

(1)人事制度の周知

取り入れている評価制度や導入前後の効果の比較などを共有することで、社内情報の透明性を図ることができます。

なぜその人事制度を導入するのか・人事部の想いとともに紹介するとなお良いでしょう。

(2)福利厚生制度の説明

福利厚生の一覧を作成し、社内報で共有することで、社員が簡単に福利厚生について理解することができます。

福利厚生の活用事例と合わせて記事をつくることで、福利厚生の運用もうまくいくでしょう。

以下の記事で、社内報の企画ネタを紹介しています。社内報のネタでお困りの方はぜひご覧ください。

社内報ネタ100選 公開中

社内報のネタに困ったことがある社内報担当者は少なくないでしょう。100以上の社内報のネタをまとめました。

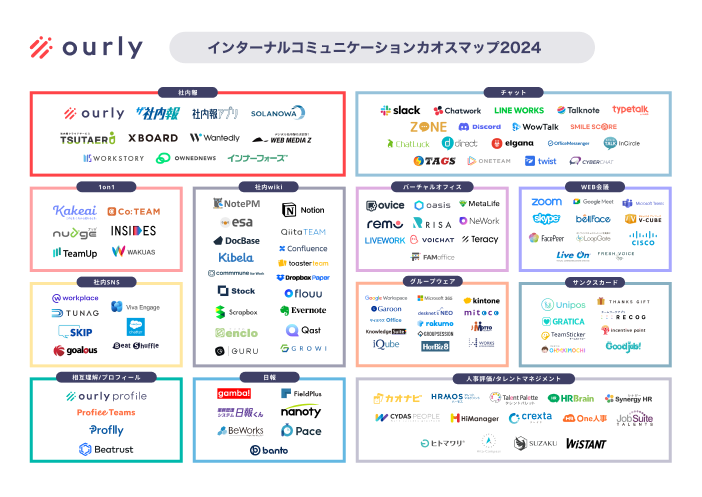

web社内報ツール3選

社内報には紙社内報とweb社内報の2種類がありますが、新型コロナウイルスなどの影響で、紙からweb化が進んでいるためここからはweb社内報ツール3選を紹介します。

紙社内報とweb社内報の比較についてはこちらの記事でまとめています。

ourly(アワリー)

ourlyは株式会社ビットエーが提供する、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、他のweb社内報よりも豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとして活用できることが魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しているためメッセージの浸透度がわかる

- 発信した情報に対する従業員の反応がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

とった特徴があるため、「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」や「web社内報を活用して組織改善したい」という方におすすめのweb社内報ツールです。

ザ社内報

公式HPはこちら

ザ社内報は、導入事例500超のCMS「clipkit」のweb社内報に特化したツールです。直感的で誰でも簡単に使うことができ、ブログのようにスムーズに作成できます。比較的安価な値段で導入できるのも、大きなメリットでしょう。

TUNAG

公式HPはこちら

株式会社スタメンが提供している「TUNAG」という社内報ツールです。導入企業数も増え、継続率は98%という驚異の数字を誇っています。

社内報というよりは社内SNSというイメージが近いですが、気軽に投稿できたり、オリジナルスタンプ機能があったりなど、魅力が多いツールです。専属のコンサルタントがつき、運用改善をサポートしてくれる点はどのサービスにもない大きな特徴となっています。

その他にも、下記記事では社内報ツールに関してまとめていますのでご覧ください。

【資料】エンゲージメント向上に繋げる社内コミュニケーション施策の設計方法

社内コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。

そこで弊メディアでは、「自社にあった社内コミュニケーション施策の選び方」、「施策設計方法」「活用事例」をまとめた資料を作成しました。

組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。

資料はこちら:https://ourly.jp/document/download_internalcommunication/

まとめ

社内報は発行することだけが目的ではなく、組織課題を解決するために活用できる施策です。そのためにも、発行後の効果検証がとても重要です。

社内報によって解決したい組織課題を明確にして、目標を立てることで、社内報の内容も自然と見えてくるのではないでしょうか。

たくさんの社員に読まれる社内報を目指すため、デザイン、書き方、企画やネタなど様々な角度からアプローチを行うといいでしょう。

ourlyでは、Web社内報ツールの提供だけでなく、Web社内報を活用した組織開発のサポートも行っています。

「結局、自分の会社では何をやればいいかわからない・・・」と行き詰ってしまったときは、こちらからお気軽にご相談ください。