内発的動機づけとは、人を自発的に行動させ、長期的なモチベーションを持続させる心の状態を指します。

動機づけを分かりやすく一言で説明すると「モチベーション」です。人の内部から湧き出るモチベーションを内部的動機づけ、外部からの要因によるものを外発的動機づけと言います。

内発的動機は、仕事におけるやりがいや楽しさを見出し、外部からの報酬がなくても継続して取り組めるのが大きな特徴です。近年では、企業が人材の自律性や創造性を高め、変化の激しい環境に柔軟に対応するための重要な要素として、多くの経営者や人事担当者から注目されています。

そこで本記事では、内発的動機づけの基本的な概念と、それを支える自己決定理論の3要素(自律性・有能感・関係性)を整理したうえで、内発的動機づけが注目される背景や外発的動機づけとの違い、さらに組織で活用する際の具体策と留意点について解説します。

内発的動機づけとは?

内発的動機づけは、個人が外部からの報酬や圧力に依存せず、活動そのものに対して興味や楽しさを感じて行動を起こす動機のことです。

心理学の視点では、内発的動機づけは自己決定理論において重要な概念とされ、自律性・有能感・関係性の3つの基本的欲求が満たされると内発的動機づけが高まると考えられています。

自律性

「自分で行動を選んでいる」「自分の意志で決めている」と感じられることを指します。

私たちは、人から「こうしなさい」と一方的に指示されたり、厳しく管理されていると感じると、やる気が下がってしまいがちです。逆に、ある程度の自由や裁量権が与えられると、「自分の選択で動いている」という感覚が生まれ、取り組みに対するモチベーションが高まります。

職場での具体例

・作業工程やスケジュールを自分で決める裁量がある

・仕事を進めるうえで権限委譲がされており、「任されている」という実感が得られる

有能感

「自分はうまくやれている」「成長している」と感じられることを指します。

困難な課題への挑戦や、新しいスキルの習得によって達成感を味わうことで、「自分はできる」という手応えを得て、さらに活動を続けようという意欲が高まります。

職場での具体例

・一段上の役割や難易度の高い業務を任され、成功体験を積める

・新しいツールや技術を学ぶ機会があり、習得による成長実感を得られる

関係性

「人とつながっている」「仲間から認められている」と感じられることを指します。

私たちは社会的な存在なので、孤立していると感じると不安が強まったり、やる気を失ってしまいやすいです。一方で、「自分はこのグループの一員だ」「仲間から応援されている」という安心感が得られると、その活動を続けたいという気持ちにつながります。

職場での具体例

・チームビルディングや1on1ミーティングなどでサポートし合う文化がある

・何か困ったときに気軽に相談できる心理的安全性が担保されている

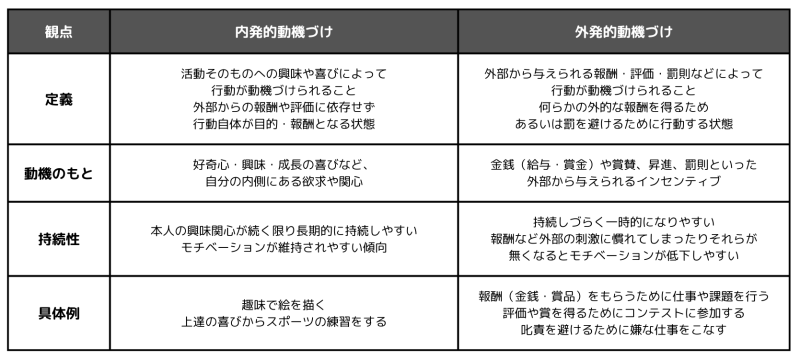

内発的動機づけと外発的動機づけの違い

定義の違い

内発的動機づけ

「行動そのものが楽しい」「自分がやりたいと思う」というように、活動自体に魅力ややりがいを感じている状態です。自分で行動を決めているという“自己決定感”や、「うまくできた」という“有能感”が大きく影響します。

たとえば、趣味で始めた読書や、何時間でも集中して遊ぶ子どもの様子は内発的動機づけの代表例です。

外発的動機づけ

お金やごほうび、周りからのほめ言葉・評価、あるいは叱責や罰など“外からの刺激”によって行動する状態です。

たとえば「上司に怒られたくないから仕事をする」や「テストでいい点を取るとお小遣いをもらえるから勉強する」のように、目的は活動そのものよりも“外的な報酬や罰を得る・避ける”ことにあります。

動機のもとの違い

内発的動機づけ

行動のエネルギー源が自分の好奇心や価値観など、あくまで“内面”にあるのがポイントです。

「自分で決めてやっている」「成長を感じるから続けたい」といった気持ちが強く、行動自体にやりがいや意義を感じています。

外発的動機づけ

外からの報酬や評価、あるいは周囲のプレッシャーや義務感など、“外部”に理由があることが特徴です。

報酬や罰がなくなれば行動への意欲が下がりやすく、「やらされている感」を抱きやすいとされています。

持続性の違い

内発的動機づけ

自分が好きでやっているため、外部からの見返りがなくても続けやすく、長期的にモチベーションを保ちやすいと言われています。

途中で報酬や指示がなくなっても「やりたい」という気持ちがあるため、自発的に活動を継続できます。

外発的動機づけ

報酬や評価といった外部条件に左右されるので、それらがなくなると急に意欲を失ってしまうことが多いです。

この現象は「過剰正当化効果」と呼ばれていて、もともと好きだったことに外から報酬を与えると、“報酬目当て”に変わってしまい、報酬がなくなるとやる気も失いやすくなることがあります。

内発的動機づけが注目される背景

市場環境の変化とイノベーションの必要性

グローバル化やデジタルトランスフォーメーションの進展により、市場環境は急激に変化しています。新しい価値を迅速に創出するためには、社員が自発的に行動し、主体的に学習・成長していく組織が求められます。

内発的動機づけが高い社員ほど創造的なアイデアを生み出しやすく、失敗を恐れずに挑戦する傾向があるため、企業としてもこの力を最大化しようという動きが強まっています。

エンゲージメント向上と離職率の改善

近年、社員のエンゲージメントが企業の成長に大きく寄与するとの研究結果が多く報告されています。

外発的動機づけによる報酬や評価だけに頼る組織では、一時的にパフォーマンスは上がっても、報酬が途切れた瞬間に意欲を失ったり、離職につながったりしやすい傾向があります。

一方、内発的動機づけが高い社員は、報酬に左右されず自ら行動を起こすため、結果として組織へのコミットメントが高まり、離職率の低減につながると期待されています。

内発的動機づけのメリット

パフォーマンス(業績)の向上

自分の仕事にやりがいを感じている人は、長く高いレベルの成果を出しやすいということがわかっています。お金などの外から与えられる報酬だけを目標にしていると、その報酬を得られるラインまでは頑張れても、それ以上は伸び悩んでしまうことがあるのです。

一方、仕事自体に価値を見出している人は、

・困難な状況でも粘り強く取り組む

・達成感や成長を求めて努力を続ける

といった姿勢が身につきやすく、結果的に高い業績や持続的な成果につながります。

創造性とイノベーションの促進

面白い・やりたいと思うことに没頭しているとき、私たちは最も創造的になれるという研究結果があります。これに対して、外側の評価や報酬ばかりを気にしてしまうと、どうしても視野が狭くなり、新しいアイデアが浮かびにくくなることが指摘されています。

多くの企業でも、「従業員が自主的に考え、行動できる仕組み」を用意することでイノベーションが生まれています。

Googleが「勤務時間の20%は自由にプロジェクトを進めて良い」と奨励した結果、GmailやGoogleニュースなどの革新的サービスが誕生

3M社は「15%ルール」として自主研究の時間を確保し、ポストイットのような画期的な商品が生まれた

このように、内発的動機づけを高める環境が、新たな発想やイノベーションを引き出すカギになります。

従業員のエンゲージメントと定着率の向上

内発的動機づけは「仕事への熱意」や「組織への愛着」を強めるとされています。ある研究では、内発的要因が従業員のエンゲージメントに与える影響は、外発的要因の3倍にもなると報告されています。

・内発的に動機づけられた従業員は、仕事への満足度が高い

・組織への愛着や貢献意欲が強く、離職しにくい

・バーンアウト(燃え尽き症候群)になりにくく、長期的に活躍が期待できる

これらの結果、優秀な人材の定着率の向上にも直結していきます。

組織文化への好影響

自律性や主体性を重視する組織風土は、健全で前向きな企業文化を育てます。具体的には、

・従業員に裁量権を与え、信頼して仕事を任せることで、相互の尊重と信頼関係が生まれる

・外的な報酬を中心にすると、競争や比較が強くなりチームワークが損なわれる恐れがある

・内発的動機づけが高いと、共通の目的に向けた協力がしやすくなる

結果的に、従業員一人ひとりが主体的に考え行動する組織風土が育ち、変化に強くイノベーションを生み出しやすい企業文化へとつながります。

内発的動機付けのデメリット

外的要因でのコントロールが難しい

人の内面は管理できるものではありません。そのことが、内発的動機づけを組織活性化に用いることを難しくしています。内発的動機づけは、各個人の内面にモチベーションの源泉があるため、コントロールできるのはあくまで本人自身です。

即効性がないこともデメリットです。研修や日々のコミュニケーションにより影響は与えられても、報酬などの外部刺激で直接的に操作できるものではなく、醸成には時間がかかります。

人によって価値観が異なるため標準化が難しい

標準化が難しいのも、内発的動機づけのデメリットです。内発的動機づけは、本人の内面から湧き出るものであるため、本人の性格や特性に大きく左右されます。この点、組織活性化に活用する難しさです。

人はそれぞれ異なる価値観や判断基準を持っています。興味の範囲や度合いも人それぞれであるため、一律に内発的動機づけを図ることはできません。

組織で内発的動機づけを促進する方法

ミッション・ビジョンへの共感を醸成する仕組み

組織の目的と個人の目標の紐付け

ミッション・ビジョンの“腹落ち”促進

組織の大枠となるミッションやビジョンを明確に示すだけでなく、それが各チームや個人の目標とどのように結びついているかを具体的に説明することが重要です。

社内向けカンファレンスやキックオフミーティング、タウンホールなどの場で、経営者やリーダーが直接語る機会を設けると効果的です。

OKR・MBOとの連動

組織全体の目標(Objectives)をミッション・ビジョンから設定し、チームや個人のKey Results(KR)と繋げることで「自分の業務が組織の方向性に直結している」という感覚を持ちやすくなります。

具体的な事例やストーリーの活用

社員へのインタビュー・社内報

組織の目指す姿に実際に貢献している社員やチームの具体事例を社内報やイントラネットで共有する。成功体験だけでなく、失敗や試行錯誤もリアルに伝えることで、「自分たちにも再現できる」という共感が生まれます。

定期的なビジョンのアップデート・再確認

市場環境や事業フェーズが変わる際には、ミッションやビジョンの再定義やアップデートを行い、全社員に共有します。変化に合わせて方向を再確認し合うことで、一体感が高まります。

権限委譲と裁量権付与

自己決定感を高めるマネジメント

エンパワーメント(Empowerment)の重要性

トップダウン型ではなく、現場が自律的に意思決定できる仕組みを整えることで、社員が「やらされている」から「自分ごと」に変わりやすくなります。ミッション・ビジョンとの繋がりを意識しながら意思決定を行うことで、自分の行動が組織全体の成果に寄与しているという実感を得られます。

具体的手法:

OKR(Objectives and Key Results)の導入

企業・チーム・個人の目標を連動させつつ、各自がどのように目標を達成するかを自主的に設計できる仕組み。目標設定のプロセスで、各メンバーの主体性を高められます。

自己管理型チームの編成

プロジェクトリーダーやマネージャーが最終判断はするものの、日々の意思決定やスケジュール管理はメンバー自身が担う体制を構築する。

裁量権の付与による有能感の醸成

スモールスタートと成功体験

権限委譲を段階的に進め、小さい範囲で成功体験を積み上げることがポイントです。成功が組織のミッションに繋がっていると感じられれば、「自分は貢献できる」という有能感がさらに強まります。

フィードバック・ループの確立

定期的な1on1やレビューにおいて、組織の方向性と個人の裁量がどのように噛み合っているかをすり合わせる場を作ると、ミッション・ビジョンへの“腹落ち”が加速し、内発的動機づけを高めやすくなります。

心理的安全性の醸成

オープンなコミュニケーション文化の構築

全社集会、タウンホールミーティングの実施

経営層が定期的に登壇し、社員からの質問に率直に答える機会を設けることで、企業が掲げるミッション・ビジョンの真意を直接聞ける環境をつくります。「自分の声が届く」という安心感が高まり、組織に対する帰属意識が強化されます。

失敗をポジティブに捉える学習文化

ミッション実現に向けた挑戦の中で、失敗やトラブルが起きた際に個人を責めるのではなく、組織やプロセスとして学びを共有し合う。挑戦意欲がそがれないようにすることで、自己決定感や関係性の欲求を保ちやすくなります。

チームビルディングとサポート体制

メンター/コーチング制度の活用

新人や中途入社社員が孤立せず、組織のミッション・ビジョンをしっかり理解できるようサポートする存在を明確にする。キャリアの方向性や業務の進め方だけでなく、組織文化や価値観の理解促進にも寄与します。

称賛の文化

SlackやTeamsなどで功績を称え合うチャンネルを用意したり、社内報や社内イベントで表彰を行うなど、チームや仲間同士で互いを認め合う風土を醸成すると、組織への一体感が増します。

ジョブ・クラフティングやストレッチゴールの活用

ジョブ・クラフティング(Job Crafting)

業務範囲や役割を“自分ごと化”する

社員自身が「やりたい」「これならミッションに貢献できる」と感じる仕事の切り出し方や進め方を再設計するプロセス。部署を越えた横断プロジェクトなども活用し、組織全体への貢献実感を高めることが有効です。

上司・人事との協議による柔軟性

必要なスキルやリソースを確認しながら、本人の希望を最大限取り入れつつ、ミッション実現に沿うように調整するのが理想です。

ストレッチゴールの設定

ミッションとの関連性を明確化

「この目標を達成すれば、なぜ組織のビジョン実現に近づくのか」を説明することで、ゴール達成への意欲が一段と高まります。

挑戦とサポートの両立

社員がやや高い難易度の目標に挑戦する際、上司やチームが必要な情報やトレーニング、フィードバックを継続的に提供することで、自律性と有能感を高められます。

同時に、心理的安全性の下で挑戦できるため、高い一体感の中で成果を追求できます。

外発的動機づけとの共存・移行

段階的な内部化のプロセス

自己決定理論における“内面化”

自己決定理論では、外発的要因で始まった行動であっても、徐々に本人の価値観やキャリアビジョンと紐づくことで内部化が進み、内発的動機づけに近づくと考えられています。

具体例:

実践例評価制度への納得感

評価指標の設計時に「会社として何を大切にしているか」を明確に示すことで、単なる報酬や罰則のための評価ではなく、社員が自身の成長実感やキャリアアップと重ね合わせられる設計にします。

成果を称える仕組み

個人やチームが生み出した価値をオープンに称賛・共有する場を設けることで、外からの承認を入り口にしつつも「自分のやっていることは意味がある」という内面のモチベーションに繋げられます。

適切な報酬設計と認知

報酬と罰のバランス

完全に外発的報酬を廃止するのではなく、基本給や成果給など一定水準の外発的動機づけを維持しながら、過度に競争やノルマに依存しないようにするのが理想です。

過剰正当化効果の回避

すでに好きで取り組んでいる業務に、過度のインセンティブがかかると「報酬のためにやっている」という認識に変わってしまう可能性があります。

報酬を与える際は、あくまで「本人の意欲へのサポート」である旨を伝え、業務の意義や楽しさを損なわないよう配慮する必要があります。

内発的動機づけの測定と評価

社員の内発的動機づけ度合いを測定するためには、サーベイで定点評価をすることも有効です。

1.ミッション・ビジョンへの共感

「自分の業務が組織のミッション達成に貢献していると感じる」

「会社のビジョンや方向性に心から共感している」

「経営陣やリーダーが発信するミッションについて十分に理解できている」

「ミッションやビジョンの内容を自分のキャリア目標と結びつけられている」

2.権限委譲と裁量権付与

「自分の仕事の進め方や意思決定に関して、十分な裁量権が与えられている」

「上司からの指示よりも、自主的に考えて行動する機会が多い」

「挑戦的なプロジェクトや新規施策を主体的にリードする機会がある」

「自身が決定した方針や目標について、上司や組織から尊重・支援を受けている」

3.心理的安全性の醸成

「チームのミーティングで自分の意見やアイデアを自由に発言できる雰囲気がある」

「失敗しても個人を責めるのではなく、学びとしてチームで共有する文化がある」

「困った時に上司や同僚へ気軽に相談できると感じる」

「組織の中で自分の声がきちんと届けられていると思う」

4.ジョブ・クラフティングやストレッチゴールの活用

4-1. ジョブ・クラフティング(Job Crafting)

「自分の仕事の範囲ややり方を、自分自身である程度設計・調整できていると感じる」

「仕事の内容や役割を工夫することで、業務に新しい価値や楽しさを見いだせている」

「自分の得意分野や興味を仕事の中で活かすことができている」

4-2. ストレッチゴールの設定

「少し背伸びが必要な目標に、やりがいを感じて取り組めている」

「目標達成に向けて必要なトレーニングやサポートを受けられている」

「チャレンジングな目標を設定することで、成長している実感を得られる」

5.外発的動機づけとの共存・移行

「会社の評価制度や報酬設計を、自己成長につなげる仕組みとして理解している」

「上司や組織からの評価・報酬だけでなく、仕事自体を楽しむ感覚がある」

「組織のミッションやビジョンへの共感が、報酬や評価以上に行動の原動力になっている」

「外部から与えられるインセンティブがなくても、自主的に取り組みを続けたいと思う」

集計・分析のポイント

・各質問に対する回答を定期的にスコア化し、チーム別や部署別に比較する

・時系列で推移を追い、施策導入前後の変化を確認する

・数字だけでなくコメント欄など定性情報も合わせて分析する

こうしたサーベイ結果をもとに、施策の効果検証や改善点の洗い出しを行うことで、より効果的な内発的動機づけのマネジメントにつなげられるでしょう。

まとめ

内発的動機づけは、個人の自発性や創造性を最大限に引き出し、持続的な高パフォーマンスと組織エンゲージメントの向上をもたらす重要な要素です。

現代のビジネス環境では、外発的報酬だけでは人材を惹きつけ続けることが難しくなっており、内発的動機づけを組織文化として定着させる取り組みが企業競争力の源泉となりつつあります。

一方で、「すべてを自由にすればよい」というわけではなく、権限委譲や評価制度・心理的安全性の高い組織づくりといった複合的な施策をバランスよく実行する必要があります。

定期的な効果測定やフィードバックを通じて、社員一人ひとりの内発的動機づけを深く理解し、持続的にマネジメントしていくことが求められます。

実践例を参考にしながら、ぜひ自社での施策に活かしてみてはいかがでしょうか。