近年、企業の経営課題として「人手不足」が深刻化し、事業の継続を断念せざるを得ない「人手不足倒産」が過去最多を更新し続けています。

これは、単なる労働力確保の問題にとどまらず、日本経済の構造的な課題を浮き彫りにしています。

自社の経営はまだ大丈夫だと思っていても、気付かぬうちに対応が手遅れになるケースも少なくありません。

本記事では、最新の客観的データに基づき、人手不足倒産の現状と原因を深く掘り下げ、すべての企業、特に中小企業が今すぐ取り組むべき具体的な対策を解説します。

人手不足倒産が過去最多、深刻化する日本の企業経営

人手不足倒産は、今や対岸の火事ではありません。まずは、その定義と最新の動向をデータで正確に把握することが、対策の第一歩となります。

人手不足倒産とは?注目される背景

人手不足倒産とは、従業員の退職や採用難によって事業の継続に必要な人材を確保できなくなったり、それに伴う人件費の高騰に対応できなくなったりすることが主な原因で、経営破綻に追い込まれる状況を指します。

バブル期にも人手不足は問題となりましたが、現代のそれは少子高齢化による構造的な労働力人口の減少が背景にあり、より根深く、多くの企業にとって避けては通れない課題として注目されています。

最新データで見る倒産件数の推移

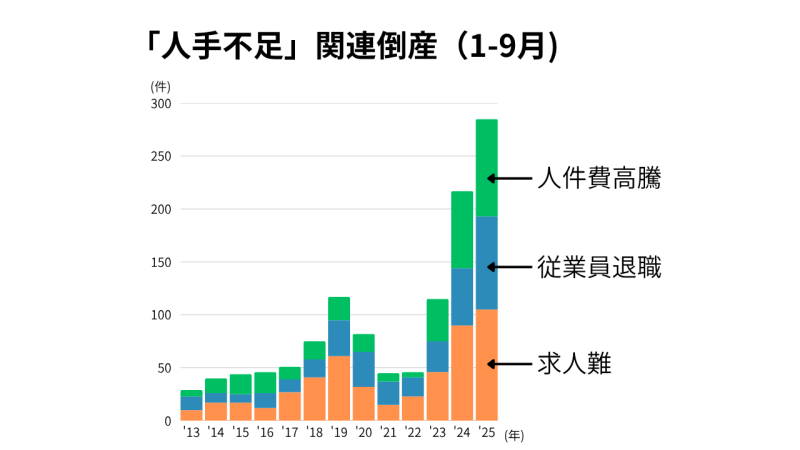

帝国データバンクの調査によると、2025年度上半期(4~9月)の人手不足倒産は214件に達し、上半期としては3年連続で過去最多を更新しました。

また、東京商工リサーチの調査でも、2025年1月から9月までの累計で過去最多の285件を記録しており、このペースが続けば年間で300件を超える可能性も指摘されています。

このように、データは人手不足が企業経営に与える影響が、年々深刻化していることを明確に示しています。

参考:人手不足倒産の動向調査(2025年度上半期)|株式会社帝国データバンク[TDB]、2025年1-9月の「人手不足」倒産が過去最多「従業員退職」が前年の1.6倍増、初の年間300件超へ|TSRデータインサイト|東京商工リサーチ

なぜ人手不足倒産は急増しているのか?4つの主要な原因

倒産件数の増加は、複合的な要因が絡み合って発生しています。ここでは、特に影響の大きい4つの原因について解説します。

採用市場の激化による「求人難」

少子化の影響で生産年齢人口が減少し続ける中、多くの産業で人材獲得競争が激化しています。

有効求人倍率は高い水準で推移しており、企業が求めるスキルを持つ人材を見つけることはますます困難になっています。

特に、待遇面で大手企業に見劣りしがちな中小企業にとっては、優秀な人材の確保が極めて難しい「求人難」の状況が倒産の引き金となっています。

物価・最低賃金の上昇に伴う「人件費高騰」

近年の物価上昇に対応するため、政府主導で最低賃金の大幅な引き上げが続いています。

従業員の生活を守るためには賃上げが不可欠ですが、原材料費やエネルギー価格も高騰する中で、価格転嫁が十分に進んでいない企業にとっては、上昇する人件費が直接的に収益を圧迫します。

この「人件費高騰」が、経営体力の乏しい企業の資金繰りを悪化させ、倒産へと追い込んでいます。

人材の流動化が招く「従業員の退職」

働き方の多様化やキャリアアップ志向の高まりを受け、人材の流動化が進んでいます。

より良い条件や働きがいを求めて転職することが一般的になり、一社で長く勤め上げるという価値観は変化しました。

その結果、中核となる従業員が突然退職してしまい、事業のノウハウが失われたり、組織運営が立ち行かなくなったりする「従業員退職」型の倒産が増加しています。

経営者の高齢化と「後継者不足」

中小企業においては、経営者の高齢化も深刻な問題です。長年事業を支えてきた経営者が引退の時期を迎えても、後継者が見つからない「後継者不足」によって、事業継続を断念するケースが後を絶ちません。

この問題は、従業員の雇用を守れなくなるだけでなく、地域経済やサプライチェーンにも大きな影響を及ぼします。

【業種別】特に注意が必要な業界とその特徴

人手不足は全産業に共通する課題ですが、特に深刻な影響を受けている業種があります。自社の業界の特性を理解し、早期に対策を講じることが重要です。

| 業種 | 2025年度上半期倒産件数 | 主な要因 |

| 道路貨物運送業 | 33件 | ドライバー不足、燃料費・人件費の高騰、2024年問題 |

| 建設業 | 53件 | 職人の高齢化、若手入職者の減少、資材価格の高騰 |

| 老人福祉事業 | 11件 | 介護スタッフ不足、低賃金、労働環境の過酷さ |

| 労働者派遣業 | 8件 | 派遣人材の確保難、多様な働き手への対応 |

参考:人手不足倒産の動向調査(2025年度上半期)|株式会社帝国データバンク[TDB]、建設業の倒産、2025年度上半期に12年ぶり1000件超職別/総合工事業で10%超増加:調査レポート-BUILT

「2024年問題」が直撃する運輸・建設業

運輸業や建設業では、働き方改革関連法によって2024年4月から時間外労働の上限規制が適用された、いわゆる「2024年問題」の影響が深刻です。

特に道路貨物運送業では、ドライバー不足に拍車がかかり、倒産件数が急増しています。長時間労働に依存していたビジネスモデルからの転換が急務となっています。

労働集約型が特徴のサービス・介護業界

老人福祉事業などの介護業界や、その他のサービス業も、人手不足が経営を直撃しやすい「労働集約型」の産業です。

事業の品質が従業員の数や質に大きく依存するため、スタッフが一人でも欠けるとサービス提供が困難になります。賃金水準が他業種と比較して低い傾向にあることも、人材確保を難しくしている一因です。

人手不足倒産を回避するために企業が今すぐ取り組むべき対策

労働人口の減少や有効求人倍率の上昇により、採用だけで人手不足を解消するのはますます難しくなっています。そのため、いかに従業員を定着させるかが重要となっています。

人材が長く働き続けるためには、働きやすい環境を整えたり、人の魅力や仕事の意義を感じ、やりがいを高める必要があります。

賃上げなど働きやすい職場環境を整備する

人材獲得競争に打ち勝つためには、魅力的な労働条件の提示が不可欠です。

可能な範囲での賃金の引き上げはもちろんのこと、柔軟な働き方を可能にするフレックスタイム制度やリモートワークの導入、福利厚生の充実など、金銭的報酬と非金銭的報酬の両面から待遇を改善していく必要があります。

従業員の心身の健康を守り、働きがいを感じられる職場環境を整備することが、企業の持続的な成長につながります。

やりがい向上には社内コミュニケーションの活性化がポイント

やりがい低下の背景には、拠点や本社などが離れており、コミュニケーションが取りにくく、人や組織を知らないことが原因となっているケースが多く見られます。

そこで人や組織を知るために社内のコミュニケーションを活性化することが求められます。以下で社内コミュニケーション施策の設計について解説していきます。

ステップ1:社内コミュニケーション施策を2種類に分けて考える

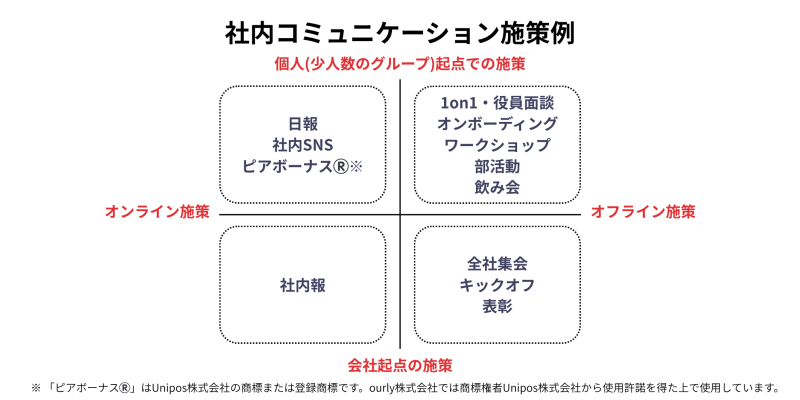

社内コミュニケーション施策には、全社集会や社内報などさまざまな手法がありますが、オンラインとオフラインで特性が大きく異なります。

全社集会や座談会のようなオフライン施策は「その瞬間の熱」は生みやすく、感情や納得感を強く高めますが、効果は時間とともに薄れやすく、参加者以外に伝わりにくい特徴があります。

一方、社内報や動画アーカイブのようなオンライン施策は、オフラインに比べて瞬間の高い熱量は生み出しませんが、時間や場所を問わず情報を届け、学びを蓄積できます。

ステップ2:オンライン施策とオフライン施策を掛け合わせる

効果を最大化するには、両者を掛け合わせて運用することが重要です。

イベントの盛り上がりを社内報や動画で記録・共有することで、一瞬の高揚を組織の資産に変え、参加できなかった社員にも共感を広げることができます。

ステップ3:目的に応じて最適な施策の組み合わせを見極める

「社員同士の仲を深めたい」「理念を浸透させたい」など、実現したい目的に当てはまる社内コミュニケーション施策を棚卸しし、それぞれオンライン施策かオフライン施策のどちらに該当するかを整理しましょう。

その上で、両者の特性を活かした最適な掛け合わせを検討します。

離職を低減し、人手不足を改善するweb社内報「ourly」

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

未来を見据えた人手不足時代との向き合い方

人手不足は一過性の現象ではなく、今後も長く続く構造的な課題です。短期的な対策だけでなく、中長期的な視点での経営戦略が求められます。

人手不足を前提とした経営計画への転換

これからの企業経営は、「人は簡単には採用できない」という事実を前提に事業計画を立てる必要があります。

現在の事業規模を維持・拡大するために何人の人材が、どのようなスキルセットで必要なのかを再定義し、それに基づいた採用・育成計画を策定することが重要です。

場合によっては、事業領域の選択と集中も必要になるでしょう。

事業継承やM&Aも視野に入れた選択

後継者不足に悩む経営者にとっては、事業承継の準備を早期に始めることが極めて重要です。親族や従業員への承継だけでなく、第三者への事業売却(M&A)も有力な選択肢となります。

M&Aは、従業員の雇用を守り、自社が培ってきた技術やブランドを次世代に引き継ぐための前向きな経営判断と捉えることができます。

まとめ

人手不足倒産は、日本が直面する構造的な課題の表れであり、多くの企業にとって喫緊の経営課題です。

本記事で解説した最新の動向と原因を正しく理解し、採用の見直し、従業員エンゲージメントの向上、DXの推進といった具体的な対策に今すぐ着手することが、この厳しい時代を乗り越える鍵となります。

自社の未来を守るために、今日からできる一歩を踏み出しましょう。