近年、経営層の会話やビジネスメディアで「人的資本」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、その正確な定義や、従来から使われている「人的資源」との違いを明確に説明できる方は、多くないのではないでしょうか。

上司から「人的資本について調べてレポートしてほしい」と指示を受け、情報収集を始めた人事担当者の方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では「人的資本」の基本的な定義から、なぜ今注目を集めているのか、その社会的背景を詳しく解説します。さらに、情報開示の義務がない非上場企業にとっても、人的資本の向上がなぜ重要なのか、具体的な理由を掘り下げていきます。

本記事をお読みいただくことで、人的資本経営の基礎を体系的に理解し、自社の人事戦略を考える上での確かな土台を築くことができます。

人的資本とは?

まず、「人的資本」という言葉の基本的な概念と、混同されがちな「人的資源」との違いについて解説します。

人的資本の定義とは

人的資本(Human Capital)とは、従業員一人ひとりが持つ知識、スキル、能力、経験などを、企業の持続的な価値創造に貢献する資本だと捉える考え方です。

野村総合研究所によると、人的資本という概念は発展途上で、定義が厳密に決められていない語句だと断った上で、「企業の構成員としての個人が持つ資質(倫理観、協調性、リーダーシップなど)や能力(知識、技術・技能など)を、企業の付加価値を生み出す資本とみなしたもの」であると説明しています。

参照:https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/human_capital.html (最終閲覧日:25/08/27)

また、一橋大学大学院の小野浩教授は「人的資本とは,人間の持つ能力,才能,知識,体力を指す。」と説明し、さらに「人は生産性能力を有する資本であり,投資することにより能力は伸び,成長する。」と続けています。

参照:https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2025/04/pdf/030-035.pdf (最終閲覧日:25/08/27)

これらの定義から分かるように、従業員は単なる労働力ではなく、教育研修や健康維持への投資、働きやすい環境の整備といった投資を通じて、その価値を高めることができるという点が重要です。

つまり、人はコストではなく、適切な投資によって価値が向上し、企業に利益をもたらす存在であると見なします。

人的資源との違い

一方で人的資源(Human Resources)は、人材を企業活動に必要な資源と捉える考え方です。

資源という言葉には、消費・管理するというニュアンスが含まれており、現に、4大経営資源が「ヒト・モノ・カネ・情報」であることはよく知られています。

人的資源は、人材を事業のために消費するものであると同時に、人件費(コスト)が発生するものであるとみなされる傾向があります。人的資源の考え方で人材を捉える場合、現時点でかかっているコストに対してどれだけの利益を生み出しているか、という観点で評価がおこなわれがちです。

このように、人材を「コスト」と見るか、未来の価値を生む「資本」と見るかという点が、両者の根本的な違いです。

なぜ人的資本が重要なのか?

では、なぜ今、人的資本という考え方が重要視されているのでしょうか。その背景には、国内外の社会経済的な変化が大きく影響しています。

金融庁による開示義務化と『伊藤レポート』

日本国内で人的資本への注目が急速に高まった直接的なきっかけは、金融庁による有価証券報告書における人的資本情報の開示義務化です。2023年3月期決算以降、大手企業約4,000社を対象に「人材育成方針」「社内環境整備方針」「男女間賃金格差」「女性管理職比率」などの記載が義務付けられました。

この動きの背景には、経済産業省が2020年に公表した『人材版伊藤レポート』があります。このレポートでは、持続的な企業価値向上のためには、無形資産である人的資本への投資が不可欠であると提言され、その後の国の政策や企業の経営方針に大きな影響を与えました。

投資家の視点の変化

企業の価値を測る尺度が、従来の財務情報だけでなく、非財務情報へと拡大していることも大きな要因です。特に、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視するESG投資が世界的に主流となる中で、投資家は企業の持続的な成長可能性を判断するために、人的資本に関する情報を積極的に求めるようになりました。

従業員のエンゲージメントや人材育成への投資額、ダイバーシティの推進状況といった情報は、その企業の将来的なリスク耐性やイノベーション創出能力を示す重要な指標と見なされています。

人材の流動化とリスキリング

終身雇用が前提ではなくなり、転職を通じてキャリアアップを目指すことが一般的になるなど、人材の流動化は今後さらに加速すると予想されます。このような状況下で、企業が優秀な人材を獲得し、定着させるためには、従業員に対して成長機会を提供し続けることが不可欠です。

自律的なキャリア形成を支援するためのリスキリング(学び直し)の機会提供や、多様な働き方を許容する制度の整備といった人的資本への投資は、従業員エンゲージメントを高め、結果として企業の競争力強化に直結します。

【非上場企業向け】開示義務がなくても重要な理由

有価証券報告書での開示義務は、現時点では上場企業などが対象です。しかし、開示義務のない非上場企業や中堅・中小企業にとっても、人的資本の向上に取り組むことには大きなメリットがあります。

採用力の強化

近年の求職者は、特に優秀な人材ほど、給与や福利厚生といった条件面だけでなく「その企業で自分が成長できるか」という点を重視する傾向にあります。自社が従業員の育成にどれだけ投資し、キャリア形成を支援しているかを積極的に発信することは、企業の魅力を高め、採用競争力向上に有効です。

定着率の向上

従業員は、自身の成長や働きがいを実感できる企業に対して高いエンゲージメントを持つ傾向があります。

スキルアップの機会提供や公正な評価制度、良好な職場環境の整備といった人的資本への投資は、従業員満足度を高め、離職率の低下、すなわち人材の定着に繋がります。

生産性の向上

従業員一人ひとりのスキルや専門性が向上すれば、それは組織全体の能力向上に直結します。新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなるだけでなく、業務プロセスの改善も進み、企業全体の生産性向上という形で明確な成果となって現れます。

具体的な開示項目7分野19項目

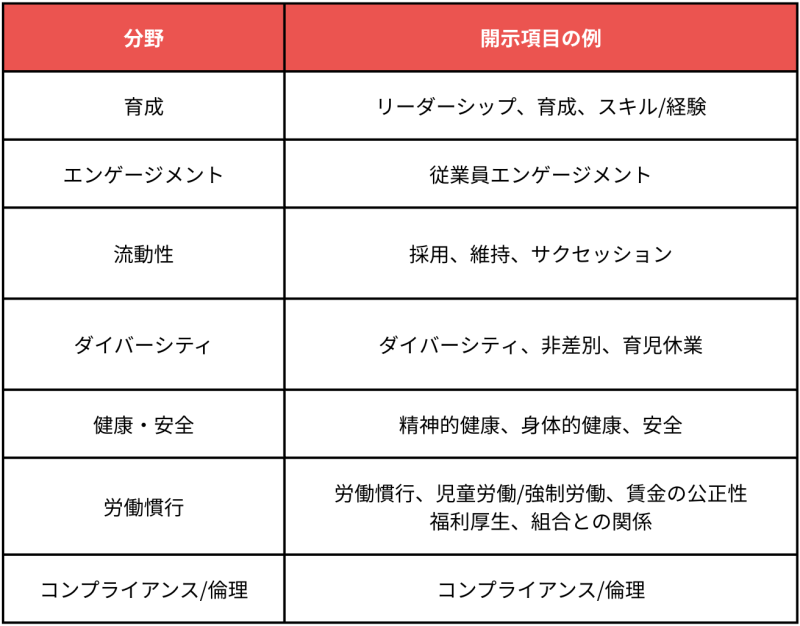

人的資本の状況を客観的に把握し、外部に説明する上での指針として、内閣官房が公表した「人的資本可視化指針」があります。この指針では、以下の7分野19項目を、可視化することが望ましい測定指標として例示しています。

これらの項目は、自社の人的資本の状態を多角的に分析し、課題を発見するための重要なフレームワークとなります。

社内報で人的資本経営を推進する

人的資本経営を実践し、その価値を高めていくためには、経営層の考えや会社の方向性を全従業員に浸透させ、組織としての一体感を醸成することが不可欠です。しかし、多くの企業で部門間の連携不足やコミュニケーションの希薄化が課題となっています。

例えば、web社内報を活用することで、人的資本に関する自社の取り組みやビジョンを継続的に発信することで、従業員の理解を深め、エンゲージメント向上に繋げることが期待できます。

まとめ

本記事では、人的資本の基本的な定義から、注目される背景、そして企業経営における重要性について解説しました。

改めて重要なポイントを整理します。

- 人的資本とは、投資によって価値が高まる「資本」であり、コストと捉える人的資源とは根本的に異なります。

- 開示義務化や投資家の視点の変化などを背景に、その重要性は急速に高まっています。

- 非上場企業にとっても、採用力強化、定着率向上、生産性向上の観点から、人的資本への投資は不可欠な経営戦略です。

人的資本経営への取り組みは、もはや一部の大企業だけのものではありません。この記事を参考に、まずは自社の人材に関する現状を可視化し、どこに課題があるのかを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

その上で、経営層や関連部署を巻き込みながら、自社ならではの人事戦略を構想していくことが、持続的な企業成長への第一歩となります。