企業の持続的な成長に不可欠とされる「イノベーション」。言葉としては広く知られていますが、その具体的な意味や成功事例について、詳しく知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

特に、自社の新規事業や業務改善のヒントを得るために、他社がどのようにして革新的なアイデアを生み出し、成功させたのかを知ることは非常に重要です。

この記事では、イノベーションの基本的な知識から、国内外の具体的な成功事例、そして自社でイノベーションを創出するためのポイントまで、分かりやすく解説します。

イノベーションとは?基本的な意味を再確認

イノベーション(Innovation)は、日本語で「技術革新」と訳されることが多いですが、その意味は技術分野に限定されません。

経済学者のヨーゼフ・シュンペーターは、「新しいものを生産する、あるいは既存のものを新しい方法で生産すること」と定義しており、製品、サービス、生産工程、組織、ビジネスモデルなど、あらゆる領域において「新たな価値」を創造し、社会や市場に大きな変化をもたらす取り組み全般を指します。

シュンペーターが提唱した5つの種類

シュンペーターは、イノベーションを以下の5つのタイプに分類しました。これらは、イノベーションを多角的に理解するための基本的なフレームワークとして広く知られています。

| 種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| プロダクト・イノベーション | これまでになかった、新しい製品やサービスを開発すること。 | スマートフォン、電気自動車 |

| プロセス・イノベーション | 製品の生産方法やサービスの提供プロセスを効率化・高度化すること。 | フォードのベルトコンベア方式、トヨタ生産方式 |

| マーケット・イノベーション | 新しい市場を開拓したり、新たな顧客層を獲得したりすること。 | ブルーライトカットメガネ、化粧品市場への異業種参入 |

| サプライチェーン・イノベーション | 原材料や部品の新たな供給源を獲得したり、新しい流通経路を構築したりすること。 | SPA(製造小売)モデル、D2C(Direct to Consumer) |

| オーガニゼーション・イノベーション | 組織構造や管理方法、働き方などを変革すること。 | 在宅勤務制度、ティール組織 |

「破壊的イノベーション」との違い

ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授が提唱した「破壊的イノベーション」とは、既存の市場で評価されている価値基準を覆し、市場のルール自体を大きく変えるようなイノベーションです。

多くの場合、既存市場のローエンド(低価格帯)や、これまで顧客とされていなかった層をターゲットに、よりシンプルで安価な製品・サービスを提供することから始まります。 これに対し、既存の価値基準をさらに向上させるイノベーションは「持続的イノベーション」と呼ばれます。

【種類別】国内・海外のイノベーション成功事例10選

ここでは、シュンペーターが分類した5つの種類に基づき、国内外の具体的なイノベーション成功事例を10個ご紹介します。

【プロダクト】ソニー:ウォークマン

「外で音楽を聴く」という、今では当たり前の文化を創り出したのが、ソニーの「ウォークマン」です。 発売当時の1979年、「音楽は室内にあるステレオで聴くもの」という常識を覆し、録音機能を省いて再生機能に特化することで小型化と軽量化を実現しました。

この製品は、若者を中心に世界的な大ヒットとなり、人々のライフスタイルに大きな変革をもたらしたプロダクト・イノベーションの代表例です。

出典:The first Sony Walkman goes on sale|HISTORY.com

【プロダクト】任天堂:Nintendo Switch

任天堂が開発した「Nintendo Switch」は、「据え置き型ゲーム機」と「携帯型ゲーム機」の境界線をなくしたプロダクト・イノベーションです。

自宅のテレビで楽しむことも、本体を持ち出して外出先でプレイすることも可能なハイブリッドな設計が、ユーザーの多様なプレイスタイルにマッチしました。この新しいコンセプトが多くの支持を集め、ゲーム市場に新たな風を吹き込みました。

出典:Dedicated Video GameSales Units|Nintendo

【プロダクト】ダイソン:サイクロン式掃除機

「吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機」というキャッチコピーで有名なダイソンのサイクロン式掃除機も、プロダクト・イノベーションの好例です。

創業者ジェームズ・ダイソンは、従来の紙パック式掃除機がゴミで目詰まりし、吸引力が落ちることに不満を抱いていました。数千回の試作を経て、サイクロンテクノロジーを家庭用掃除機に応用し、ゴミと空気を遠心力で分離する画期的な製品を開発しました。

出典:Relentless engineering|Dyson

【プロセス】トヨタ自動車:トヨタ生産方式

トヨタ自動車の「トヨタ生産方式(TPS)」は、徹底的なムダの排除を目的とした生産管理システムであり、プロセス・イノベーションの金字塔とされています。

「ジャスト・イン・タイム」と「自働化」を二本柱とし、必要なものを、必要なときに、必要なだけ生産することで、在庫を極限まで減らし、生産効率を飛躍的に向上させました。この方式は、自動車業界だけでなく、多くの製造業に大きな影響を与えています。

出典:Toyota Production System|TOYOTA

【プロセス】ユニクロ:SPAモデル

ユニクロ(ファーストリテイリング)は、企画から製造、販売までを一貫して自社で行う「SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel)」モデルを導入し、プロセス・イノベーションを成功させました。このモデルにより、顧客の声を迅速に商品開発へ反映させ、高品質な衣料品を低価格で提供することが可能になりました。

また、徹底した在庫管理によって、サプライチェーン全体の効率化とコスト削減を実現しています。

出典:Our Business|FAST RETAILING

【マーケット】富士フイルム:化粧品事業への進出

写真フィルム市場の急激な縮小という経営危機に直面した富士フイルムは、自社が長年培ってきた技術を応用し、化粧品や医薬品といったヘルスケア分野という新たな市場を開拓しました。

写真フィルムの主成分であるコラーゲンの研究や、写真の色あせを防ぐ抗酸化技術が、アンチエイジング化粧品の開発に応用できることを見出したのです。これは、既存のコア技術を新たな市場で活用したマーケット・イノベーションの典型例と言えます。

出典:Fujifilm Finds New Life in Cosmetics|nippon.com

【マーケット】メルカリ:フリマアプリ市場の開拓

メルカリは、スマートフォンで誰もが簡単に個人間取引(C2C)を行えるプラットフォームを提供し、日本国内にフリマアプリという巨大な新市場を創り出しました。

それまでオンラインオークションが主流だった個人間取引のハードルを、シンプルな出品・購入プロセスと安全な決済システムによって劇的に下げました。これにより、「不要なものを売る」という行動を一般化させ、新たな価値交換の文化を根付かせました。

出典:What Sort of Service Is Mercari—Japan’s Largest C2C Marketplace?|mercan

【ビジネスモデル】Amazon:AWS(Amazon Web Services)

オンライン小売の巨人であるAmazonが、自社のECサイトを運営するために構築した巨大なITインフラを、外部の企業や開発者に向けて従量課金制で提供し始めたのが「AWS」です。

これは、社内のコストセンターであったIT部門を、収益を生み出すプロフィットセンターへと転換させた、画期的なビジネスモデル・イノベーションです。現在、AWSは世界中の多くの企業に利用され、Amazonの主要な収益源の一つとなっています。

【ビジネスモデル】Netflix:動画配信サービス

かつてDVDの郵送レンタルサービスを展開していたNetflixは、インターネットの普及とともに、定額制の動画ストリーミングサービスへと事業の軸足を移しました。物理的なメディアを必要とせず、いつでもどこでも好きなコンテンツを視聴できるという利便性がユーザーに受け入れられ、映像業界のビジネスモデルを根底から覆しました。

さらに、豊富な資金力を背景に質の高いオリジナルコンテンツを制作し、競争優位性を確立しています。

出典:Netflix’s View: streaming entertainment is replacing linear TV|Netflix Investors

【組織】Google:20%ルール

Googleには、従業員が勤務時間のうち20%を、自身の通常業務とは別の、新しいアイデアやプロジェクトのために自由に使える「20%ルール」という有名な制度があります。

この制度は、従業員の自発性や創造性を引き出し、ボトムアップでのイノベーション創出を促進することが目的です。実際に、AdsenseやGoogle Newsはこのルールから生まれたと言われており、組織イノベーションの成功事例として広く知られています。

出典:The Google 20% Free Time Policy|Conversational Leadership

なぜ今、イノベーションが重要視されるのか?

現代において、企業がイノベーションの創出に取り組むことは、選択肢ではなく必須の経営課題となっています。その背景には、主に3つの大きな環境変化が存在します。

市場のグローバル化と競争の激化

インターネットの普及により、企業は国内だけでなく、世界中の企業と競争しなければならない時代になりました。

海外から画期的な製品やサービスが次々と参入してくる中で、既存の事業モデルを守り続けるだけでは、企業の存続は困難です。競争優位性を維持し、成長を続けるためには、常に新しい価値を生み出すイノベーションが不可欠です。

テクノロジーの急速な進化

AI、IoT、ビッグデータといったデジタル技術の進化は、あらゆる産業の構造を急速に変化させています。これらの技術を活用することで、これまで不可能だった製品やサービスが実現可能になり、新たなビジネスチャンスが生まれています。

この技術革新の波に乗り遅れないためには、企業自らがテクノロジーを積極的に取り入れ、ビジネスの変革を推進していく必要があります。

顧客ニーズの多様化と変化

現代の消費者は、物質的な豊かさだけでなく、精神的な満足や自己実現、社会貢献といった多様な価値観を持つようになりました。また、SNSなどの普及により、ニーズの変化のスピードも加速しています。

画一的な製品やサービスでは、こうした多様で変化の速いニーズに応えることはできません。

顧客一人ひとりの課題に深く寄り添い、新しい体験価値を提供していくイノベーションが求められています。

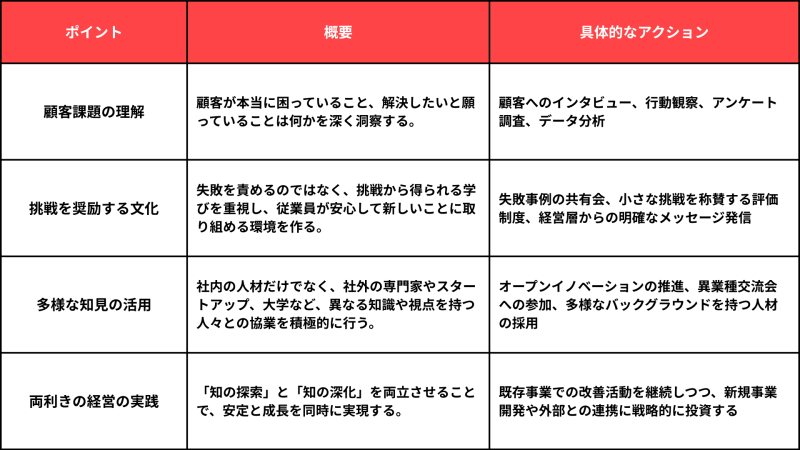

イノベーションを成功に導く4つのポイント

イノベーションは偶然の産物ではなく、企業が意識的に取り組むことで、その成功確率を高めることができます。ここでは、イノベーションを成功させるために重要となる3つのポイントを解説します。

顧客の課題を深く理解する

あらゆるイノベーションの出発点は、顧客の課題(ペイン)を深く理解することにあります。顧客自身も気づいていないような潜在的なニーズを発見し、それを解決する製品やサービスを提供することが、真に価値のあるイノベーションにつながります。

アンケートやインタビューといった直接的な手法だけでなく、顧客の行動を観察したり、データを分析したりすることで、課題の本質を多角的に捉えることが重要です。

失敗を許容し、挑戦を奨励する組織文化を醸成する

新しい挑戦に失敗はつきものです。最初から完璧な成功を求め、失敗を厳しく罰するような組織では、従業員は萎縮してしまい、誰もリスクを取ろうとしなくなります。

イノベーションを継続的に生み出すためには、失敗を単なる敗北ではなく、貴重な学習の機会として捉える文化を醸成することが不可欠です。

経営層が率先して挑戦を奨励し、失敗から学んで次の挑戦に活かすプロセスを組織全体で支援する姿勢が求められます。イノベーションが生まれる文化を醸成するための具体的な進め方や施策はこちらの記事を参考にしてみてください。

多様な人材と外部の知見を積極的に活用する

画期的なアイデアは、異なる知識や経験、価値観がぶつかり合うことで生まれる場合が多いです。社内の同質的な人材だけで議論していても、既存の枠組みを超える発想は生まれにくいものです。

多様な専門性やバックグラウンドを持つ人材を組織内に確保すると同時に、オープンイノベーションなどを通じて、社外のスタートアップや大学、研究機関などが持つ専門知識や技術を積極的に活用することが成功の鍵となります。

またイノベーション人材の採用や育成方法についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

両利きの経営を実践する

認識外の「知(アイデア)」を探索し、既に認知している「知」と組み合わせる「知の探索」と「知」をより深掘りし、磨きをかけていく「知の深化」の両方をバランスよく進める必要があります。

スタンフォード大学のチャールズ・A・オライリー教授らが提唱した「両利きの経営」は、この2つを高い次元で両立させる経営スタイルです。短期的な成果に偏りすぎず、未来への投資を怠らないことで、安定と成長を同時に実現し、変化の激しい市場環境でも競争力を維持できます。

両利き経営についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

SWT理論で弱いつながりを活かし、知の探索を促進する

マーク・グラノヴェッターが提唱したSWT理論(Strength of Weak Ties theory)は、親しい関係よりも、知人や異なるコミュニティに属する人々との弱いつながりからこそ、新しい情報や視点が得られると指摘しています。

組織として「弱いつながり」を育み、多様なネットワークを橋渡しすることで、既存の枠組みでは得られない発想や技術に触れ、イノベーションのきっかけをつかむことができます。SWT理論についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

TMS理論で強いつながりを活かし、知の深化を促進する

ハーバード大学の社会心理学者ダニエル・ウェグナーが提唱したTMS理論(Transactive Memory Systems theory)は、「誰が何の専門家か(know who)」を組織で共有することで、パフォーマンスが高まると示しています。

強いつながりに基づく信頼関係があり、気軽に相談できる環境が整えば、個々の専門性を組み合わせて知を深化させ、実用化につなげることができます。

TMS理論についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

イノベーション創出に役立つフレームワーク

アイデアを形にし、イノベーションを実現するためには、思考を整理し、プロセスを体系化するためのフレームワークが役立ちます。ここでは、代表的な3つのフレームワークをご紹介します。

オープンイノベーション

オープンイノベーションとは、自社だけでなく、外部の組織が持つ技術やアイデア、ノウハウなどを積極的に活用し、革新的な価値を創造するアプローチです。

スピード感のある開発や、自社だけでは実現不可能な発想の創出が期待できます。具体的な手法としては、他社との共同研究開発(R&D)、スタートアップ企業への出資やM&A、アイデアコンテストの開催などがあります。

より詳しくオープンイノベーションについて知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

デザイン思考

デザイン思考は、デザイナーがデザインを行う際に用いる思考プロセスを、ビジネス上の課題解決に応用する手法です。常にユーザー(人間)を中心に据え、「共感」「問題定義」「創造」「プロトタイプ」「テスト」という5つのプロセスを繰り返しながら、課題の本質的な解決策を探ります。

顧客への深い共感から出発することで、ユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズに応えるアイデアを生み出しやすくなります。

ジョブ理論

ジョブ理論は、「顧客は製品やサービスを購入しているのではなく、特定の状況で片付けたい『ジョブ(用事)』を解決するために、それらを『雇用』している」という考え方に基づいたフレームワークです。

顧客がどのようなジョブを片付けようとしているのかを理解することで、競争の次元を変え、全く新しい解決策を見出すことができます。

例えば、「ミルクシェイクは通勤中の退屈を紛らわす」というジョブを解決するために雇用されている、といった洞察が有名です。

まとめ

本記事では、イノベーションの基本的な定義から、国内外の多様な成功事例、そして自社でイノベーションを起こすためのポイントやフレームワークについて解説しました。

事例からわかるように、イノベーションは単なる技術革新に留まらず、顧客への深い理解から生まれる新しい価値創造の活動です。

この記事で紹介した知識や視点が、皆様のビジネスにおける新たな一歩を後押しするものとなれば幸いです。