人材の流動化や働き方の多様化、そしてリモートワークの増加などにより、会社のビジョンの共有や社員間のコミュニケーションが制限されています。これらの課題に対処するために、インターナルコミュニケーションが重要視されています。

インターナルコミュニケーションとは、社内を横断して行われるコミュニケーション全般と、その活性化のための取り組みを指します。この記事では、インターナルコミュニケーションの意味や目的、そして効果的な取り組みについて、包括的に解説します。

インターナルコミュニケーションとは?

「インターナルコミュニケーション」と「インナーコミュニケーション」は、日本ではどちらも社内コミュニケーションを指す言葉として使われています。しかし、米国などの海外では意味合いが異なります。具体的には、「インナーコミュニケーション」は自己との対話を指し、「インターナルコミュニケーション」が組織内のコミュニケーションを指すのが一般的です。

この記事では、社内コミュニケーションを「インターナルコミュニケーション」として解説します。インターナルコミュニケーションとは、企業や組織において、部門間や階層間で情報の共有、協力、調整を促すプロセスです。

インターナルコミュニケーションの目的は、組織の目標や価値観を明確に共有し、従業員間の連携を強化することで、組織全体の生産性や効率を向上させることです。効果的なインターナルコミュニケーションは、従業員のエンゲージメントや満足度を高め、組織文化を強化するのに役立ちます。

インターナルコミュニケーションの重要性

社内を横断して行われるコミュニケーション全般を指すインターナルコミュニケーションですが、なぜ近年注目されるようになったのでしょうか?

この章では、その背景からインターナルコミュニケーションの重要性を解説します。

キャリアの多様化による人材の流動化

インターナルコミュニケーションが注目される背景には、人材の流動化が挙げられます。従来の終身雇用を前提としたキャリア思考から、転職が当たり前となる思考へと変化し、経済的な豊かさだけでなく、ワークライフバランスを重視するなど、働き手のキャリアに対する価値観は多様化しています。これに伴い、人材は企業を流動的に移動する傾向にあります。

このような状況下で「選ばれる企業」となるためには、インターナルコミュニケーションを通じて育まれる社員同士の強いつながりや、理念・ビジョンの浸透度が重要です。理念やビジョンが社員間で共有され、一体感を持って仕事に取り組んだり、社員同士が活発にコミュニケーションを取り、私生活も含めて充実している企業こそ、働き手から選ばれる企業となるでしょう。

リモートワークの普及

リモートワークの普及は働き方に大きな変革をもたらしましたが、同時にインターナルコミュニケーションに新たな課題を生み出しています。従来のオフィス環境では容易だった同僚との対話や情報共有、意思疎通が、電子メールやビデオ会議、チャットツールといったデジタル手段が主流となったことで、以下のような課題が浮上しています。

- コミュニケーション不足と誤解の発生:直接対面でのコミュニケーションが減少することで、情報不足や誤解が生じやすくなります。

- コラボレーションの困難さ:プロジェクトの進行や意思決定に遅れが生じる可能性があります。

- 孤立感やチームの一体感の減少:オフィスでの交流が減ることで、社員が孤独感を抱きやすくなり、チームの結束力が弱まる懸念があります。これは、モチベーションや生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

事業拡大による急速な人員拡大

急速な人員の拡大は、企業の成長を促す一方で、インターナルコミュニケーションに課題をもたらします。新しいメンバーの追加や部門の拡大に伴い、情報の共有や意思疎通、協力体制の構築が複雑化します。

- 情報の断片化:急速な成長に伴い、部門やチームごとに情報やプロセスが分断され、必要な情報が見つけにくくなり、意思決定の遅延や誤解が生じる可能性があります。

- コミュニケーションの障壁:新入社員や異なる部門のメンバーとのコミュニケーションが制限されると、情報の流れが滞り、協力が阻害される可能性が高まります。

したがって、事業の急拡大や人員の急増に際しては、適切なアプローチとツールを活用し、インターナルコミュニケーションの仕組みを事前に整えることが重要です。企業は透明性、協力、情報共有に焦点を当て、組織全体のコミュニケーションを活性化させることで、成長の機会を最大限に活かすことが求められます。

コンプライアンス遵守の重要性の高まり

近年、世界的にビジネス環境における法的要件や規制が強化されており、企業は法令や規制を遵守し、透明性を確保することが強く求められています。

適切なインターナルコミュニケーションは、従業員に対して企業の価値観やコンプライアンスの重要性を伝え、リスクを最小限に抑える有効な手段となります。コンプライアンスに関する情報を従業員と共有し、倫理的な行動や規範を実践する文化を築くことで、組織全体にコンプライアンスを遵守する風土が醸成されるでしょう。

今回紹介した以外にも、インターナルコミュニケーションには多くの課題が存在します。以下の記事では事例を交えながら、様々な原因とその解決策を紹介していますので、ぜひご覧ください。

インターナルコミュニケーションのメリット

この章では、インターナルコミュニケーションを促進することによる5つのメリットを紹介します。

理念・ビジョンの共有

企業が大切にする考えを示す「理念」や、目指すゴールを示す「ビジョン」は、経営層では明確にイメージされていても、一般社員には十分に共有されず、意識しづらい場合があります。

インターナルコミュニケーションは、経営層から一般社員まですべてを巻き込んだコミュニケーションを可能にし、理念やビジョンを浸透させます。これにより、組織へのコミットメントを促しましょう。

従業員エンゲージメントの向上

インターナルコミュニケーションを通して、自分の仕事が他の仕事とつながっていると実感できると、自分の仕事は意味のあるものだという認識が高まり、エンゲージメントが高まります。

また、組織や同僚に対する理解が互いに深まることによって帰属意識が高まり、「自分は組織に貢献している」と感じやすくなります。

企業文化の浸透

それぞれの企業には、利益を重視する文化、調和を大切にする文化、多様性を尊重する文化など、固有の企業文化が存在します。こうした文化は、その会社で働く上での暗黙のルールとなることも多く、社員が仕事を進める上で不可欠なものです。

社内報や社内イベントなど、インターナルコミュニケーションを通じて企業文化を浸透させることができます。

情報共有の徹底

インターナルコミュニケーションは、企業のあらゆる情報の共有に役立ちます。新商品やサービス、新卒・中途社員の紹介、部門をまたぐ情報共有など、その範囲は多岐にわたります。

これらの情報は日々の業務だけでは十分に共有されないことが多いため、インターナルコミュニケーションの施策を通じて、確実な情報共有を促進できます。

離職防止・従業員の定着

日本の労働人口減少は深刻化しており、2030年までに現在の労働人口の約10%(約700万人)が減少すると予測されています。これにより、有効求人倍率の上昇と採用難易度の高まりが予想されます。

そのため、従業員エンゲージメントの向上による離職防止と従業員の定着は、企業にとって重要な課題となっています。

インターナルコミュニケーション活性化の施策

ここでは、インターナルコミュニケーションの手法を下記分類に基づいて6つご紹介します。

インターナルコミュニケーション施策の分類

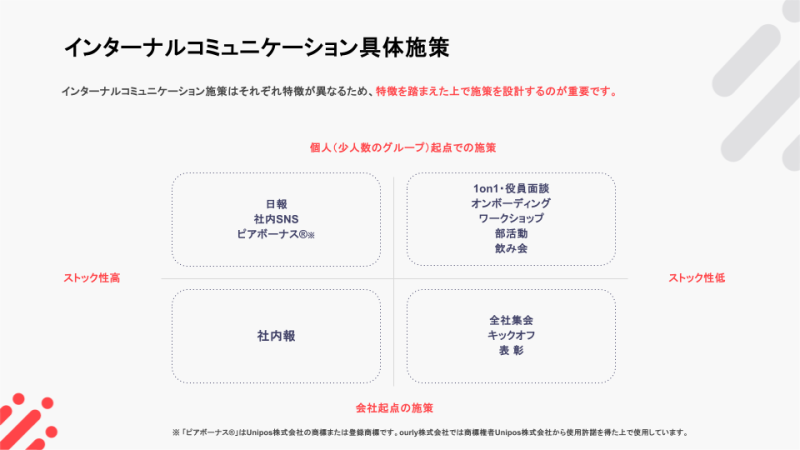

インターナルコミュニケーション施策は大きく4つに分類することができます。

左側がストック性が高く、上側は個人(少人数グループ)起点での施策、下側が会社起点での施策です。

ストック性が低い施策は顔を突き合わせてのコミュニケーションが取りやすく、一方でストック性の高い施策は会社の情報資産として蓄積することが可能です。また個人やグループからの発信は個人間での繋がりを強めることに有効で、会社からの発信は理念や事業方針、推奨行動などの伝達に有効です。

以下の具体的な施策がどの分類に当てはまるか、表の番号と照らし合わせながら読むと、より理解が深まるでしょう。

また、以下の記事ではインターナルコミュニケーションの活性化施策についてより詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

1. 社内報の発行

社内報の発行は、③ 非同期 × 会社/個人への理解促進に役立つ施策です。

社内報は、会社内部限定で発行される情報誌であり、古くから導入されてきました。インターナルコミュニケーションによって得られる多くのメリットに寄与しますが、特に「理念・ビジョンの共有」に適しています。

普段直接コミュニケーションを取ることが難しい経営層のビジョンや理念を、社内報を通じて彼ら自身の言葉で伝えることができます。

近年では、デジタル化の進展に伴い、Web社内報も普及し、データ分析が可能なものも登場しています。

2. 社内イベントの実施

社内イベントの実施は、② 同期的 × 個人同士の繋がり強化に役立つ施策です。

ここでの社内イベントとは、スポーツ大会やBBQのようなカジュアルなイベントを指します。こうしたイベントを開催することで、業務中は話しかけにくかった社員同士が交流する機会を得たり、普段の仕事モードとは異なるリラックスした状態での新たな一面を発見したりできます。

このようなカジュアルな場でのコミュニケーションは、社員同士のつながりを強め、日々の業務における円滑なやり取りに大きな効果をもたらします。

3. オフィス環境の整備

オフィス環境の整備は、②同期的×個人同士の繋がり強化に役立ちます。

オフィスのレイアウトは、工夫次第で社員間のコミュニケーションを促進できます。例えば、横長のデスクに加えて丸型のデスクを設置したり、配置を変更したり、フリーアドレス制を導入して自由に仕事に取り組める場所やデスクを用意したりする方法があります。

4. 1on1ミーティング

1on1ミーティングは、②同期的×個人同士の繋がり強化に役立つ施策です。

1on1ミーティングとは、主に上司とその部下が1対1で15分ほど話す機会を定期的に設け、日頃の話から仕事における悩みまで、幅広く話を行うミーティングを指します。

こちらは社内全体のコミュニケーションというよりは、上司と部下による密度の高いコミュニケーションとしての意味合いを持ちます。大人数のミーティングではなく、一対一であるからこそ話すことができる内容は多々あり、往々にしてそうした内容ほど重要で解決すべきものであることが多いです。

5. 社内研修・グループワーク

社内研修・グループワークは、② 同期的 × 個人同士の繋がり強化に役立つ施策です。

これらの施策には、セミナー形式でスキルを教えたり、課題解決を促したりする目的がありますが、それに加えてインターナルコミュニケーションを促進するという側面も持ち合わせています。

社内研修やグループワークでは、部署を超えた同期に近い社員同士が一同に会してコミュニケーションを取る機会を得たり、時には部署だけでなく年齢を超えた社員同士が交流する機会にもなります。

6. 社内表彰の実施

社内表彰の実施は、④同期的×一体感醸成に役立ちます。

社内表彰の機会をつくることは、社員の頑張りをねぎらうことに加えて、手軽にインターナルコミュニケーションを促進することにも寄与します。

表彰されている社員のことを認識することはもちろん、表彰する側の社員、経営層の社員など、日頃関わりを持ちにくい社員とのコミュニケーションを図る場面になります。

7. タウンホールミーティング(対話集会)

タウンホールミーティングとは、経営陣と従業員が直接対話する形式で進められるミーティングです。④同期的×一体感醸成に役立ちます。

経営陣にとっては現場の意見を吸い上げる機会となると同時に、経営理念やMVVを浸透させる機会となります。会議の中で、ディスカッションや質疑応答の機会を設けることで、従業員にとっては普段の悩みを解消する機会になるだけでなく、高い視座に触れてモチベーションを向上させる機会にもなるでしょう。

ZoomやGoogle meetを使用することで、オンライン・大人数でも開催することができます。

8. サンクスカード

サンクスカードは、活躍した社員を他の社員が褒めあったり、仕事で助けられた時に感謝を伝えるものです。①非同期×個人同士の繋がり強化に役立ちます。

具体的には、社内SNSで感謝を伝えるチャンネルを作る、プチギフトを送れるようにする、といった方法があります。

些細な感謝から活躍に対する賞賛まで、相手に直接伝える機会を会社が作り、その都度気持ちを言葉にすることで、より円滑な人間関係を作れます。コミュニケーションをスムーズに取れる職場環境が整うでしょう。

インターナルコミュニケーションツール カオスマップ2024年度版

弊メディア「ourly Magazine」では、最新の社内コミュニケーションツールをまとめたカオスマップを無料配布しております。

ぜひ下記ページよりダウンロードください。

施策に取り組む上でのポイント

課題と目的を明らかにする

施策を進めるうえで最も重要なのは、自社が抱えるインターナルコミュニケーションの課題を明らかにし、それを解決するための施策を導入することです。

インターナルコミュニケーションが不足する原因は多岐にわたります。課題の原因が不明確なまま、なんとなくで施策を導入してしまうと、「施策を導入すること自体が目的化してしまう」といった事態に陥りかねません。

まずは課題を明確にし、施策の目的をしっかりと定めたうえで、導入を進めましょう。

他の施策との連携を意識する

既に実施している他の施策がある場合、それらとどのように連携させられるかを考えてみましょう。連携によって、それぞれの施策の効果をさらに高められる可能性があります。

例えば、新たにweb社内報を導入するケースを考えてみましょう。既に実施している社内イベントや研修などを記事にして発信することで、オフライン施策の「効果が持続しにくい」というデメリットを、オンライン施策の「いつでもアクセスできる」というメリットで補完できます。これにより、記事を通したイベントの振り返りや社員間の交流促進にも繋がるでしょう。

経営層やリーダーが積極的に関わる

いざ施策を実行する段階では、経営層やリーダー、そして施策担当者の積極的な参加が不可欠です。

施策を継続する上で課題となるのが、従業員の中で施策への参加優先度が下がってしまうことです。特に、経営層やリーダーが参加しないことで社内に温度差が生じると、他の従業員にもその影響が及んでしまいます。

担当者は、メンバーだけでなく経営層やリーダーにも積極的に参加を促し、一人でも多くの従業員が施策に参加するよう働きかけましょう。

他社事例を参考にする

施策を効果的に進めるためには、実際に取り組みに成功した他社の事例を参考にするのも有効です。自社と似た課題を抱えていた企業の事例を見ることで、新たな解決の糸口が見つかるかもしれません。

次のセクションでは、実際にインターナルコミュニケーション施策に取り組み、成功した企業の事例を紹介します。

インターナルコミュニケーション施策の成功事例3選

最後に、インターナルコミュニケーションの活性化に取り組む企業の成功事例を紹介します。

以下の記事では、社内コミュニケーション施策の成功事例を47選紹介しています。web社内報のような定番施策から、「アイスクリームブレイク制度」や「バーチャル宴会」といったユニークな取り組みまで、多彩な事例を掲載していますので、ぜひあわせてご覧ください。

アイリスチトセ株式会社

アイリスチトセ株式会社では、10年間で従業員数が3倍になり、他部門とのコミュニケーションが不足しました。

その結果、同じ会社にいながらも、部分最適で動いてしまい、縦割りの組織感が強まるという課題がありました。

そこで社内報を用いて、社員インタビューや部署紹介の記事を発信しました。

結果として、社員同士の顔と名前が一致するようになり、他部門への理解が深まったそうです。実際に営業と品質管理など部門間の連携が強まり、大型プロジェクトもスムーズに進みました。

東京システムハウス株式会社

東京システムハウス株式会社では、事業部制の採用と客先常駐の多さにより、社員間の接点が不足していました。

そこで、オフィスで軽食を囲む「オープンハウスデー」や「オンラインカラオケ大会」、社員の家族や友人も参加できる「インドア運動会」といった社内イベントを開催しました。

これらのイベントを通じてインターナルコミュニケーションが活性化し、年に2回実施しているエンゲージメントサーベイでも

- 上司とはどのくらい気軽に話ができますか?:6.75(2022年2月)→ 7.19(2024年7月)

- 同僚とはどのくらい気軽に話ができますか?:6.64(2022年2月)→ 7.01(2024年7月)

のように、改善が見られています。

住商ビルマネージメント株式会社

住商ビルマネージメント株式会社では、全国各地に拠点があり、物理的に社員同士のコミュニケーションが取りづらいという課題がありました。さらに、コロナ禍の影響も加わり、「同僚がどのような人なのか」「どのような業務をしているのか」が分からないという状況でした。

そこでweb社内報を導入し、リレー記事や対談記事の発信を始めました。

その結果、社内報がきっかけとなってコミュニケーションが増加し、従業員同士で顔と名前が一致するようになりました。実際の社内報アンケートでも、「他の方が頑張っている姿を見ることで『自分も頑張ろう』と前向きになれた」といった声が寄せられています。

インターナルコミュニケーションの拠点に web社内報のourly

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制の強みを持ち、新たな社内コミュニケーションを創出する魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「社内の雑談が減った」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

インターナルコミュニケーションは企業経営に不可欠

本記事では、インターナルコミュニケーションの概要から、その目的、メリットやインターナルコミュニケーションを向上させる施策と実際の取り組み企業事例3選を紹介し、インターナルコミュニケーションに関して網羅的に解説しました。

インターナルコミュニケーションは、自社の文化や、解決したい課題に合った施策を行うことが大切です。

この記事が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。