マネジリアルグリッドは、リーダーシップのスタイルを客観的に理解し、理想のリーダー像に近づくための有効なフレームワークです。自身のリーダーシップに悩む方や、組織のリーダー育成を担当する方にとって、多くのヒントを与えてくれるでしょう。

この記事では、マネジリアルグリッドの基本的な考え方から、具体的な活用方法までを分かりやすく解説します。

マネジリアルグリッドとは?

マネジリアルグリッド理論は、リーダーの行動スタイルを科学的に分析するための理論的枠組みです。この理論を理解することで、リーダーは自身の行動特性を客観的に把握し、より効果的なリーダーシップを発揮するための指針を得ることができます。組織全体のパフォーマンス向上を目指す上で、非常に重要な考え方といえるでしょう。

ブレイク氏とムートン氏が提唱した理論

マネジリアルグリッド理論は、1964年にアメリカの経営学者であるロバート・ブレイク氏とジェーン・ムートン氏によって提唱されました。彼らは、リーダーシップのスタイルが固定的でなく、意識と行動によって開発できると考えました。

この理論は、リーダーシップを行動科学の観点から分析したものであり、今日でも多くの企業研修や組織開発の現場で活用されています。

PM理論・SL理論との違い

マネジリアルグリッド理論と関連性が高い「PM理論」「SL理論」との違いを説明します。

PM理論は、1966年に社会心理学者・三隅二不二によって提唱された理論で、リーダーシップは「パフォーマンス(目標達成力)」と「メンテナンス(集団維持力)」の2要素で構成されるという内容です。これはマネジリアルグリッドの「業績への関心」「人間への関心」と近い概念ですが、よりシンプルで実践的な分類が特徴です。

SL理論は、1977年に行動学者ポール・ハーシーと組織心理学者ケネス・ブランチャードによって提唱された理論で、状況に応じてリーダーシップの取り方を変えることを重視します。すべての場面に通用する理想のスタイルは存在せず、部下の能力や意欲(成熟度)に合わせて接し方を調整する点が特徴です。

マネジリアルグリッドが主に「自分のタイプを理解する理論」であるのに対し、SL理論は「相手や状況に応じて行動を変える実践的な理論」として位置づけられます。

「人間への関心」と「業績への関心」で分析する

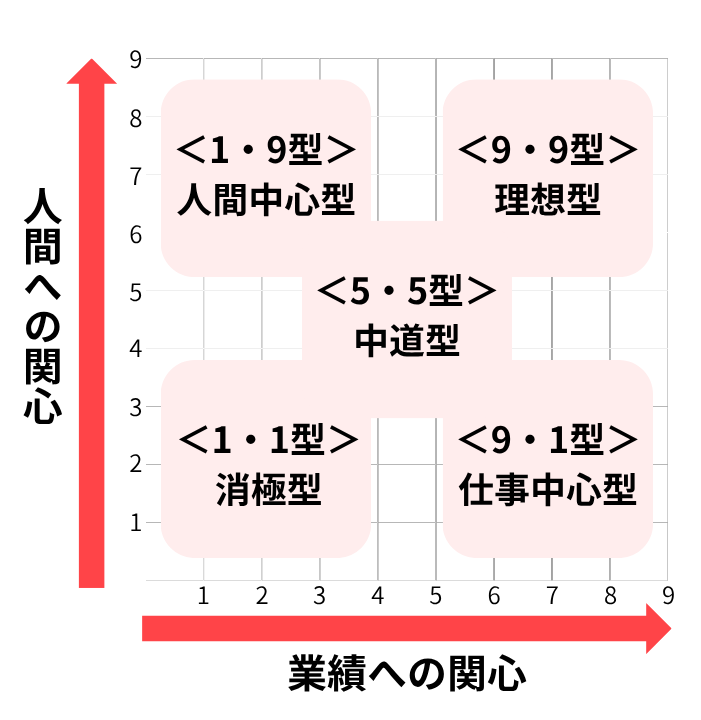

マネジリアルグリッドは、リーダーの関心事を2つの軸で評価するのが最大の特徴です。

一つは「人間への関心」です。これは、部下の感情や人間関係、労働環境への配慮など、チームの和やメンバーの満足度を重視する度合いを示します。もう一つは「業績への関心」です。これは、売上や生産性、目標達成など、仕事の成果や効率を重視する度合いを示します。

この2つの軸をそれぞれ9段階で評価し、リーダーのスタイルをグリッド(格子)上の座標で表すことで、リーダーシップの傾向を視覚的に理解することができます。

マネジリアルグリッドで分類される5つのリーダーシップ類型

マネジリアルグリッドでは、2つの軸の関心度の組み合わせから、リーダーシップのスタイルは主に5つの類型に分類され、さらに後年発表された2つの派生型もあります。自身の傾向がどれに当てはまるかを理解することで、課題や目指すべき方向性が明確になります。

1.1型消極型(無関心型)

「人間への関心」と「業績への関心」がともに最も低いタイプです。このタイプのリーダーは、組織への関与を避け、与えられた仕事を最低限こなすだけの放任主義的な傾向があります。トラブルが発生しても責任を回避しようとするため、部下の成長は見込めず、チームの士気も低下してしまいます。

1.9型人間中心型(カントリークラブ型)

「人間への関心」が非常に高い一方で、「業績への関心」が低いタイプです。部下との良好な関係を築くことを最優先し、職場は友好的な雰囲気になります。しかし、成果や規律に対する意識が低いため、業績が上がりにくいという課題があります。馴れ合いの組織になってしまう可能性も否定できません。

9.1型仕事中心型(権威・服従型)

「業績への関心」が非常に高く、「人間への関心」が低いタイプです。目標達成のためには手段を選ばず、部下を権威で従わせようとする独裁的な傾向があります。短期的には成果を上げることもありますが、部下の自主性やモチベーションを著しく低下させ、長期的には人材の流出につながるリスクを抱えています。

9.9型理想型(チーム・マネジメント型)

「人間への関心」と「業績への関心」がともに最も高い、理論上、理想とされるリーダーです。部下との信頼関係を築き、共通の目標に向かってチームをまとめ上げます。部下一人ひとりの意見に耳を傾け、自主性を尊重しながら高い業績を達成するため、組織は継続的に成長していくことができます。

5.5型中道型(妥協型)

「人間への関心」と「業績への関心」のどちらも中程度のバランス型です。一見すると問題ないように見えますが、両方の側面で妥協が生まれるため、大きな成果や変革を生み出しにくい傾向があります。現状維持を好み、対立を避けるため、平凡な結果に落ち着きがちです。

2つの派生型

上記の5つの型に加えて、ブレイク氏は後年2つの派生型「温情主義型」「日和見主義型」を発表しました。

9+9型温情主義型

9+9型温情主義型は、厳しさを持つ9.1型と優しさを重視する1.9型を状況によって使い分ける、いわば「飴とムチ」を併せ持つリーダーです。従うメンバーには寛容で厚遇する一方、反発する者には冷徹に対応します。

メンバーは「この人の言うとおりにしていれば褒められる」と思い、指示に従うようになりますが、実際には尊敬の眼差しはない状態であることも多いです。

日和見主義型

日和見主義型は、自身の利益や立場を最優先し、状況に応じてすべての型を使い分けるタイプです。一見柔軟に見えますが、一貫性に欠けるためメンバーを混乱させがちです。穏やかに振る舞うこともあれば、急に厳格になることもあり、メンバーは常に振り回されてしまいます。

マネジリアルグリッドを活用するメリット

マネジリアルグリッドを組織に導入することは、単にリーダーのタイプを分類するだけでなく、組織全体の成長につながる多くのメリットをもたらします。リーダーとメンバーが共通の認識を持つことで、具体的な改善活動へとつなげやすくなります。

リーダーシップの現状を客観的に把握する

最大のメリットは、リーダーが自身の行動スタイルを客観的に見つめ直す機会を得られることです。自己評価だけでなく、部下や他者からの評価を取り入れることで、自身の認識とのギャップに気づくことができます。これにより、漠然とした課題感が具体的な改善点として明確になります。

目指すべきリーダー像が明確になる

マネジリアルグリッドは、理想とされる「9.9型理想型」という明確なゴールを示しています。現在の自分の位置から理想型に近づくために、「人間への関心」と「業績への関心」のどちらを、どのように高めていけば良いのか、具体的な行動計画を立てやすくなります。

組織全体の生産性向上につながる

リーダーが自身の課題を認識し、行動を改善していくことで、チーム全体のコミュニケーションが活性化し、エンゲージメントの向上が期待できます。部下の自主性や創造性が引き出され、結果としてチームや組織全体の生産性向上に結びつきます。

マネジリアルグリッドのデメリットと注意点

マネジリアルグリッドは有効なツールですが、万能ではありません。その限界を理解し、他の理論や視点と組み合わせながら活用することが重要です。理論を過信せず、あくまで参考指標として捉える姿勢が求められます。

状況に応じた最適なリーダーシップは示せない

マネジリアルグリッドは、どのような状況でも「9.9型」を理想としますが、実際のビジネス現場では、部下の成熟度や緊急性の高い課題など、状況に応じてリーダーシップのスタイルを変える必要があります。この理論だけでは、状況に応じた柔軟な対応(シチュエーショナル・リーダーシップ)の視点が欠けている点に注意が必要です。

あくまで自己評価を客観視するツールである

この理論は、リーダーの内面的な「関心」を軸にしているため、評価が主観的になりやすいという課題があります。また、関心の高さが必ずしも実際の業績に直結するとは限りません。そのため、診断結果を絶対的なものと捉えるのではなく、自己を客観的に振り返るための「きっかけ」や「ツール」として活用することが大切です。

マネジリアルグリッドの活用方法

マネジリアルグリッドを理論として学ぶだけでなく、実際の職場で活用することで、その効果を最大限に引き出すことができます。具体的なアクションに落とし込み、継続的に取り組むことがリーダーと組織の成長につながります。

研修プログラムに導入して自己分析を促す

管理職研修やリーダーシップ研修のコンテンツとして導入するのは非常に効果的です。参加者自身に自己評価を行わせるだけでなく、グループワークを通じて他者からのフィードバックを得る機会を設けることで、より深い自己理解を促すことができます。

これにより、参加者は自身のリーダーシップの課題を具体的に認識し、改善へのモチベーションを高めることができます。

1on1ミーティングで改善点を話し合う

上司と部下の1on1ミーティングのテーマとして活用することも有効です。マネジリアルグリッドの結果を共有し、部下がリーダーにどのような行動を期待しているのか、リーダーは今後どのように行動を改善していくべきかを具体的に話し合うことができます。これにより、お互いの認識のズレを修正し、より良い関係性を築くきっかけとなります。

まとめ

マネジリアルグリッドは、リーダーシップの現在地を明らかにし、目指すべき方向を示してくれる羅針盤のような理論です。自身のリーダーシップスタイルを客観的に分析し、人間と業績の両方に関心を向けることで、部下からの信頼を得て高い成果を上げる理想のリーダーに近づくことができるでしょう。ぜひ、この理論を自己成長や組織開発に役立ててください。