組織構造とは、権限や業務内容など組織の仕組みを表したものです。

自社に最適な組織構造を採用することで、業務の円滑化や生産性の向上につながるため、多くの会社で組織構造が重要視されています。

本記事では代表的な6つの組織構造、それぞれの組織構造を採用している代表的な企業一覧、組織構造のメリットを最大限活かす方法を解説します。ぜひ最後まで読んでください。

組織構造とは

組織構造とは、権限や業務内容など組織の構成・仕組みを表したものです。理想的な組織構造は、会社規模・事業数・部署数によって異なるため、自社に合った組織構造をつくることが重要視されてきました。

最適な組織構造を構築することは、業務の円滑化や生産性の向上につながります。また経営層からのメッセージが現場に浸透しやすい、社内コミュニケーションが取りやすいなどのメリットも多いです。

組織が健全に機能するために必要な要素

まず組織が健全に機能するために必要不可欠な要素が3つあります。

アメリカの経営学者であるテスター・バーナードによって「組織の3要素」と定義されており、3つ全てが揃っている組織は盤石であるとみなされています。それぞれの要素について、詳しく解説します。

共通の目的

会社が目指す方向性・理念・ミッション・ビジョン・バリューなどを全社的に共有することが重要です。

全員が同じ方向を向いていれば、たとえ仕事内容や働く場所が違っても統率を取りやすくなります。組織文化を理解して働くことにもつながり、エンゲージメント向上の効果も期待できるでしょう。

一方、目的意識にズレがある場合、意思決定の方針がブレるためロスが大きくなります。定期的に目的意識を確認しながら、都度方向性を見直すことがポイントです。

貢献意欲

組織に対する貢献意欲が高い場合、パフォーマンスが向上します。

「組織に貢献できることが嬉しい」「自分も何か組織のためになることがしたい」という前向きなモチベーションが喚起できれば、高い意欲のある組織として成長します。

より貢献するために社員一人一人が自発的なスキルアップに向けて努力するなど、自主性が育ちやすい環境になることもメリットです。

貢献した社員を高く評価するような仕組みがある組織構造であれば、さらに高いモチベーションにつながることもポイントです。

コミュニケーション

社内コミュニケーションが活発で、ノウハウやナレッジを積極的に共有する会社であれば、組織構造がより強固になります。

足の引っ張り合いや派閥が生まれず、「助け合い」の精神が根付き、若手社員でも意見を言いやすい心理的安全性も生まれるなど、さまざまなメリットが現れます。

また、プライベートの相談や気軽な会話ができる雰囲気があれば、職場の居心地も良くなります。

組織構造の代表的な6種類

組織構造は主に6種類に分類できます。

それぞれの特徴を解説していきます。

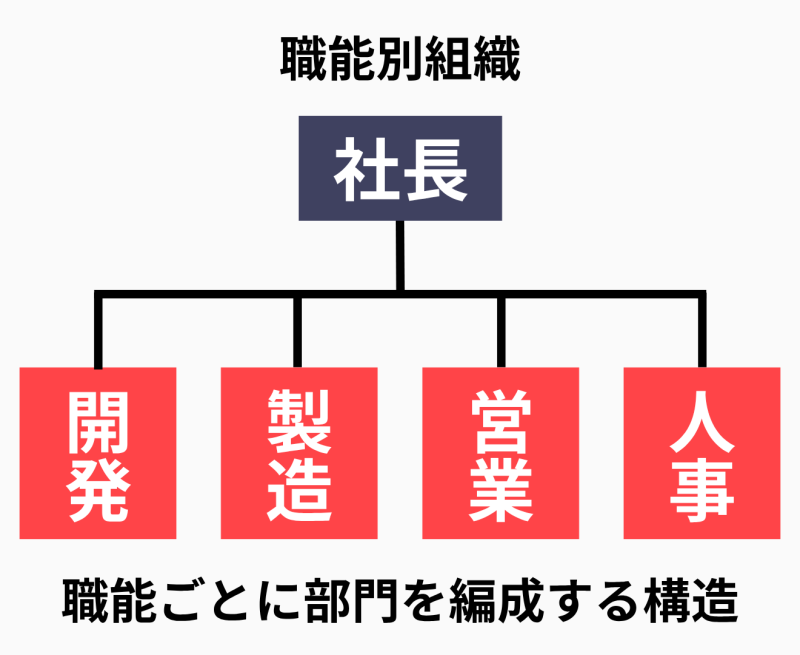

職能別組織

職能別組織とは、別名「機能別組織」と呼ばれ、職能や業務内容ごとに部門を編成する組織形態を指します。具体的には「営業部」「製造部」「開発部」「人事部」というように、機能ごとに部門を編成したものです。

部門ごとに専門性の高い人材が集まり、知識や技術の共有をするため、部門ごとの専門的なスキルが向上しやすいなどのメリットがあります。

一方、責任の所在が不明確になりやすかったり、経営者の負担が大きくなるなどのデメリットも存在します。

職能別組織についてより詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も合わせてお読みください。

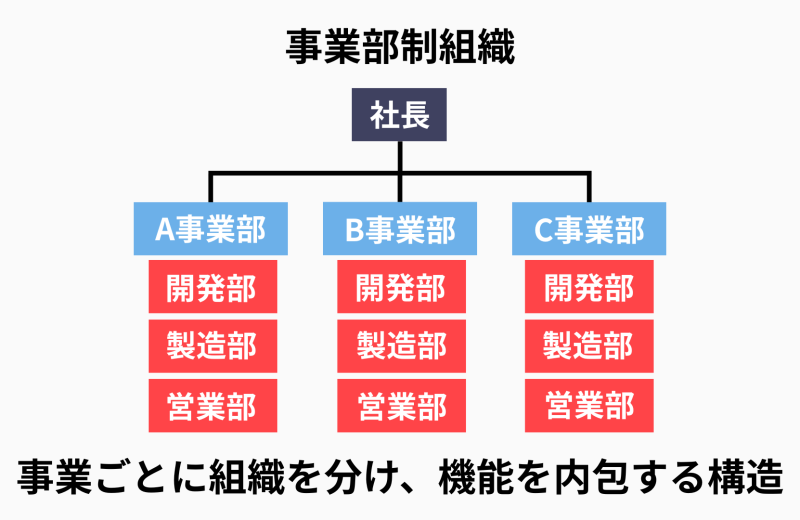

事業部制組織

事業部制組織とは、本社部門の配下に事業内容ごとに編成された組織(事業部)を構成する組織形態です。事業部制組織の特徴は、事業運営に関する責任と権限を、各事業部に移譲することです。

事業部ごとに独立性を持たせることで、スピーディーな意思決定が可能になり、事業に特化したリーダーを効率的に育成できるなどのメリットがあります。

一方、経営層が意思決定に参画しづらくなることや、事業部間で業務内容が重複し非効率が生じやすいというデメリットも存在します。

事業部制組織についてより詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も合わせてお読みください。

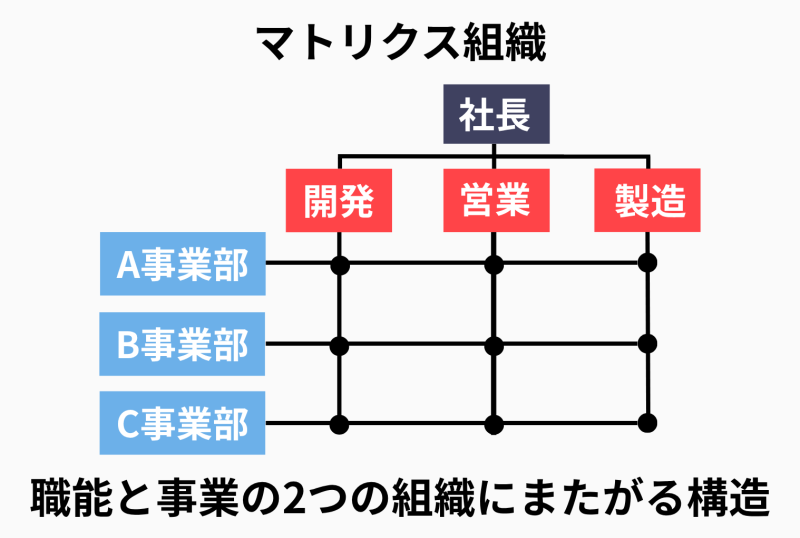

マトリクス組織

マトリクス組織とは、職能・事業・エリアなど異なる組織形態の利点を組み合わせ、同時に目標達成することを目指す組織です。

専門性を高めながら意思決定のスピードも確保でき、部門横断の連携やノウハウ共有がしやすいというメリットがあります。

一方、複数の上司を持つことによる指示の混乱や、意見の不一致が起きた際の統率の難しさ、リソース配分の判断が複雑になるというデメリットもあります。

マトリクス組織についてより詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も合わせてお読みください。

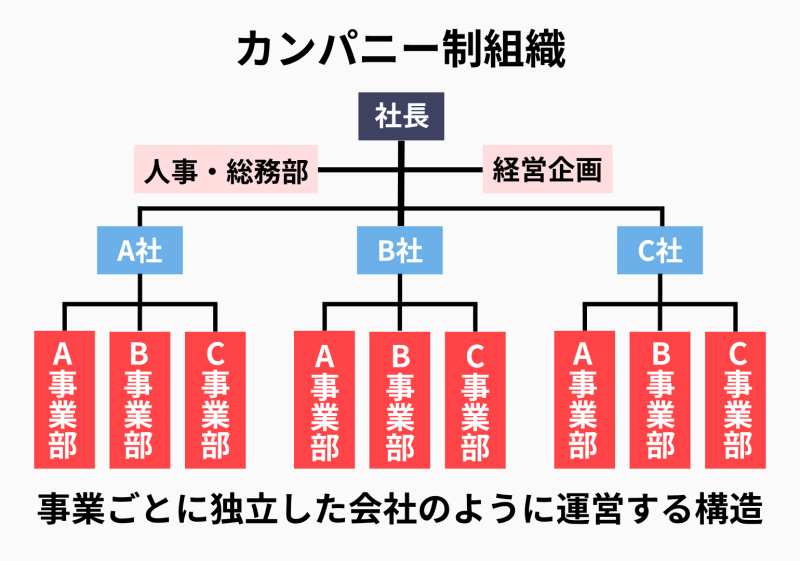

カンパニー制組織

カンパニー型組織(カンパニー制組織)とは、各事業部に責任者を置いて意思決定を任せる組織構造です。

事業部制組織以上に意思決定の裁量が大きく、事業部をひとつのカンパニー(会社)であるかのように運営をします。

各事業部が大きな裁量を持ち、スピーディーな意思決定ができる上に、事業責任者が経営者としてのノウハウを蓄積しやすいというメリットがあります。

一方、判断ミスによる損失が大きくなりやすく、不正が隠蔽されるリスクや事業部間でのコミュニケーションが希薄になりやすいというデメリットも存在します。

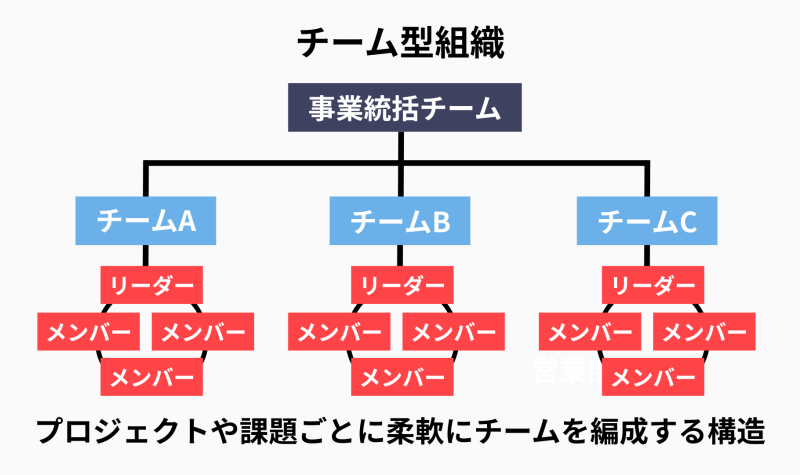

チーム型組織

チーム型組織(チーム制組織)とは、プロジェクト単位で短期のチーム編成・解散を繰り返す組織構造です。

プロジェクトや業務内容に合わせて最適なメンバーを集めることで、パフォーマンスを高めやすく、専門性を発揮できる場が増え、社内コミュニケーションも活性化するというメリットがあります。

一方、ルーティン業務の人員を確保しづらくなったり、通常業務に影響が出たり、スキル差による格差が生まれやすいというデメリットがあります。

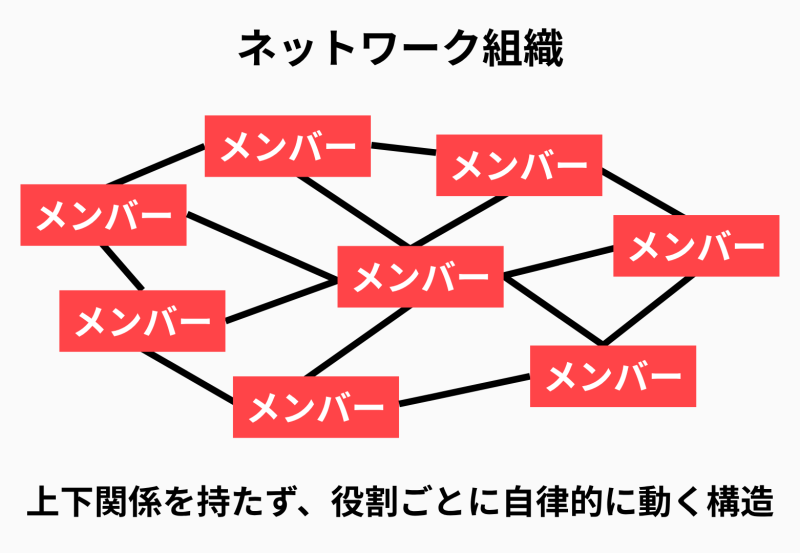

ネットワーク組織

ネットワーク組織とは、上司・部下などの役職別階層をつくることなく、全員でアイディアを出し合いながら運営し、中央集権的なピラミッド型組織と相対する組織構造です。

リーダーはあくまでも意見の集約として話をまとめることのみに徹し、意思決定のキーパーソンになりません。

上下関係を気にせず自由に発言でき、若手も意見を出しやすく、従来の枠にとらわれない柔軟な意思決定ができるというメリットがあります。

一方、リーダーが育ちにくく、意思決定のスピードが遅くなることや、組織全体の方向性が定まりにくいというデメリットがあります。

各組織構造に該当する代表的な企業一覧

実際にどの企業がどの組織構造を採用しているのか、代表的な例を一覧でまとめました。

なお、企業によっては時期や部門ごとに異なる構造を採用していたり、複数の組織構造を組み合わせたハイブリッド型であるケースもあります。本記事では、そうした現実を踏まえつつも「主に採用されている代表的な構造」を軸に整理しています。

| 組織構造 | 該当する企業名 |

| ①職能別組織 | ・SmartHR(創業初期) ・大塚商会 |

| ②事業部制組織 | ・大日本印刷株式会社(DNP) ・旭化成株式会社 ・KDDI ・富士フイルム |

| ③マトリクス組織 | ・資生堂 ・オリンパス ・富士通 ・花王 |

| ④カンパニー制組織 | ・ソニー(イメージング、エンタメ等カンパニー別) ・みずほフィナンシャルグループ ・楽天グループ(証券・モバイル等) ・シャープ株式会社 |

| ⑤チーム型組織 | ・日産自動車 |

| ⑥ネットワーク組織 | ・株式会社21(トゥーワン)(メガネ販売を手掛ける企業) ・ダイヤモンドメディア株式会社 ・株式会社アトラエ |

組織構造のメリットを最大限活かすポイント

どの組織構造が最適化は会社により異なりますが、どの形態であってもメリットを最大限活かすことが重要です。

以下で最大限活かすためのポイントを7つ解説します。

組織目標(ビジョン)を明確化する

組織目標(ビジョン)を明確にし、社内全体で共有することが重要です。

例えば、どんな手法で収益を上げようと考えているのか、戦略を共有することが効果的でしょう。さらに具体的な数値目標を可視化して目標を強く印象つけることもおすすめです。

それを社内報・社内SNS・グループウェアなど様々なチャネルで情報発信すれば、現場に深く浸透します。

組織が複雑であればフラット化を検討する

組織の規模が大きくなり、複雑になりつつある場合、フラット化することを検討してもよいでしょう。

階層をなくし、誰でも対等に意見を言い合える組織にすることで組織構造は大きく変化します。指示・命令がなくとも自走できる組織になったり、斬新なアイディアが出やすくなったりする効果も期待できます。

また、中間管理職を減らすことによる人件費削減もポイントです。成果を上げた社員にその分の人件費を割り当てるなど対策すれば、モチベーション向上施策にもなります。

目的や戦略に合わせて組織形態を変える

目的や戦略に合わせて組織形態を変え、自社に取って最適な体制を築くことも重要です。

時代のニーズやトレンドの移り変わりが激しい昨今、柔軟性を持つ企業が生き残りやすく、自社の組織構造の理解も深め、いざというときに変更しやすくすることが肝心です。他社の事例もリサーチしておけば、いざ自社に当てはめたときのイメージもできます。

しかし、頻繁に組織構造が変わると現場が混乱する恐れがあるため、注意が必要です。

個人の責任を明確化する

社員一人一人に高い意識で働いてもらうため、個人の責任を明確化する方法もあります。

トラブルやクレームがあったときにも責任の所在が明確で、誰の管理下で起きた事態なのか把握しやすくなるでしょう。当然、責任者はトラブルやクレームを避けようとして、手堅く確実な組織運営が可能になります。

ただし、厳しすぎる責任追及や懲罰的な処罰はよほどのことでない限り実施しないことをおすすめします。トップダウン式の圧力やパワハラの原因となりやすく、狙い通りの組織構造ができない可能性があります。

分業化で専門性を高める

業務を特性ごとに細分化し、分業による専門性向上を図る手法です。

ひとりがマルチタスクで業務を実行するよりも、ひとつのことに専念した方が効率がよくなるケースも多いでしょう。特定の分野に特化してスキルアップしやすいこともあり、ネットワーク組織にも向いています。

業務の進捗を都度共有したり、ノウハウやナレッジを一元管理することで、業務の属人化も防ぐことも重要です。

管理とマネジメントの役割を分担する

管理とマネジメントの役割を分担することも効果的です。

日本では管理する人とマネジメントする人が同じであることが多いですが、組織構造によっては分けた方が効率がよいケースも存在します。

管理は、最適なチームビルディングができるよう組織全体に気を配り、全体を統制することを指します。一方、マネジメントは組織が持つヒト・モノ・カネのリソースを把握したうえで適正に分配し、成果を得ることを目的にチームへ指示を出します。

本来は管理とマネジメントの役割は異なるため、それぞれ分業化して最適化することが効果的なのです。

社員のモチベーションを高める

社員のモチベーションを高めることができれば、「会社に貢献したい」「この会社だから働きたい」というエンゲージメントを育成しやすくなります。自発的なスキルアップが期待できるほか、自主性と責任感も身につきます。

どんな組織構造でも高いパフォーマンスを発揮する社員が多くなれば、組織全体に推進力を持たせることができるでしょう。

モチベーション向上のためには、労務環境を見直したり社内コミュニケーションを活性化させたりすることが効果的です。

自社の組織構造のデメリットの対策はできている?

代表的な6種類の組織構造やそれぞれに該当する企業例を紹介してきました。

どれもメリット・デメリットが存在し、企業規模や業種、成長段階などに応じて自社に最適な組織構造は変わります。

現在の自社の組織構造はどれか、その構造のデメリットに対して対策できているか、本当に適しているかなど見直す必要があるでしょう。

組織構造のデメリットを補うweb社内報 ourly

ourlyは、組織改善に特化した新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

また社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる

- web知識不要で、誰でも発信できる

- 閲覧率・読了率の浸透度が可視化できる豊富な分析機能

- 支援体制が充実しており、運用負担が最小限にできる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「部署間・役職間に隔たりがある」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。