時間とコストをかけて採用したエンジニアの早期離職に頭を悩ませてはいないでしょうか。

特にSES(システムエンジニアリングサービス)業界においては、その構造的な特徴から人材の定着が大きな経営課題となっています。

給与の改善や懇親会の開催といった施策を試みてはいるものの、根本的な解決には至らないと感じている人事担当者の方も少なくないかもしれません。

本記事では、SES業界の離職率に関する客観的なデータを分析するとともに、現場で働くエンジニアたちの声を基に、彼らが「この会社で働き続けたい」と感じる組織作りの具体的なステップを、組織開発の観点から解説します。

データで見るSES業界の離職率

はじめに、SES業界を取り巻く離職率の現状を客観的なデータから解説します。課題の大きさを正確に認識することが、効果的な対策の第一歩となります。

IT業界全体と比較したSESの離職率の実態

厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果」によると、情報通信業全体の離職率は11.9%であり、全産業平均の15.0%と比較すると低い水準です。しかし、これはあくまで業界全体の平均値に過ぎません。

URL: https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/index.html

SES業界は、客先常駐という働き方の特性上、IT業界の中でも離職率が高い傾向にあると言われています。明確な統計データは存在しないものの、離職率は20%〜30%を推移している企業は多いのではないでしょうか。

この状況を放置することは、単なる採用コストの増大以上の深刻なリスクを企業にもたらします。

高い離職率が引き起こすリスク

エンジニアの離職がもたらす影響は、欠員補充のための採用コストや教育コストに留まりません。組織の根幹を揺るがしかねない、以下の4つの経営リスクが存在します。

売上げの減少

SES業界のビジネスモデルとして、「エンジニア数 × 単価 × 稼働率」で売上は決定し、雇用しているエンジニアの社員数が売上に最もインパクトを与えます。つまり、離職者の増加は、売上の低下を招きます。また、後任のエンジニアが見つかるまでの待機期間や、新しい担当者のスキルが顧客の要求水準に達するまでの調整期間も、売上の機会損失につながります。

技術・ノウハウの流出

退職するエンジニアが持つ専門知識や顧客との関係性、プロジェクトの背景といった無形の資産が社外へ流出します。これは、企業の競争力を直接的に低下させる要因となり得ます。

既存社員の士気低下

同僚の離職が続くと、残された社員は業務負荷の増大や将来への不安を感じやすくなります。「この会社にいても大丈夫だろうか」という疑念が広がり、組織全体の生産性やエンゲージメントが低下する負のスパイラルに陥る危険性があります。

顧客からの信頼損失

プロジェクトの担当者が頻繁に変わることは、顧客に「この会社は人材が定着しないのではないか」という不安を与えかねません。サービスの品質低下やコミュニケーションロスにも繋がり、長期的な信頼関係の構築を困難にします。

退職の引き金になりうる3つの組織課題

離職の理由を尋ねると、「給与への不満」や「キャリアアップのため」といった言葉が返ってくるかもしれません。しかし、その言葉の裏には、より根源的な組織課題が隠されているケースが多く見られます。現場のエンジニアの声に耳を傾けると、退職の引き金となる3つの共通した課題が浮かび上がってきます。

キャリアの孤立感

多くのエンジニアは、自身の市場価値を高め、技術者として成長し続ける意欲を持つ傾向にあります。しかし、現場からは「単調な業務が続くと、どうしてもスキルの伸び悩みを感じてしまう」という声が聞かれます。

会社として明確なキャリアパスを示さず、どのようなスキルを身につければどう評価され、どのようなポジションに進めるのかが見えない状態では、エンジニアは自身の将来像を描くことが困難です。「この会社にいても、5年後、10年後の自分が想像できない」と感じたとき、彼らは成長できる環境を求めて組織を去ることを検討し始めます。

自社に対する帰属意識の低下

客先常駐という働き方は、自社との物理的な距離だけでなく、心理的な距離も生み出しやすい構造をしています。あるエンジニアは、「個人での常駐が続くと、『どの会社に所属していても同じではないか』と感じてしまう」と語ります。

自社の理念やビジョンに触れる機会が少なく、本社で何が起きているのかも十分に伝わらない。さらに、自分の仕事が自社の成長にどう貢献しているのか実感できない。こうした状態が続くと、組織への帰属意識、すなわちエンゲージメントは大きく低下する傾向にあります。会社への愛着が希薄な状態では、より条件の良い話があれば転職につながりやすくなります。

評価への不信感

客先での貢献度が自社の評価にどう反映されているのかが見えにくい「評価のブラックボックス化」は、エンジニアのモチベーションを大きく低下させる要因です。評価基準や給与への還元プロセスが不透明であれば、どれだけ顧客から高い評価を得ていても、「自分の頑張りは正当に評価されていないのではないか」という不信感が募ります。

自身の貢献が認められ、それが公正な評価や報酬に結びつくという納得感が、働く上での重要な動機づけとなります。

人材定着を可能にする施策4選

前章で挙げた3つの根源的な課題は、いずれも組織的なアプローチによって解決することが可能です。

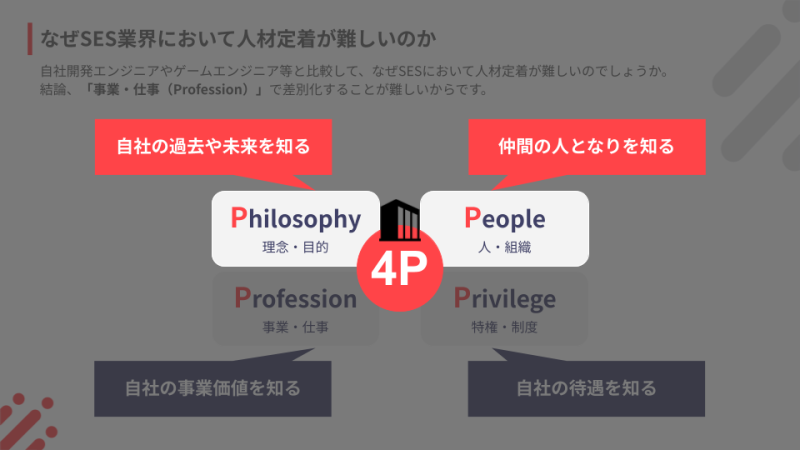

企業が採用や広報などで「なぜこの会社が魅力的なのか」を整理するフレームワークの一つに、「4P(Philosophy, People, Profession, Privilege)」があります。

| Philosophy | 理念・目的 | 自社の過去や未来を知る |

| People | 人・組織 | 仲間の人となりを知る |

| Profession | 事業・仕事 | 自社の事業価値を知る |

| Privilege | 特権・制度 | 自社の待遇を知る |

SES企業は、事業や仕事内容で他社と差別化することが難しいからこそ、人や組織の魅力、企業の理念や目的を積極的に従業員に伝えていくことがポイントです。

エンジニアから選ばれ、長く働き続けてもらえる組織になるための4つの施策をご紹介します。

自社の理念やビジョンを共有できる場をつくる

最も大切なことは、自社の社員に対し、経営の理念や目指すべき方向性を共有していくことです。社員一人ひとりが企業の理念やビジョンを意識できるようにするためには、全社的な発信と交流の機会が欠かせません。

例えば、全社集会や食事会などを定期的におこない、フォーマル/インフォーマルなコミュニケーションを通して仕事への共通認識を育むことが必要です。

また、社内報やイントラネットなどを通じての情報発信をおこなうことで、いつでもどこでも見返せる仕組みをつくることも効果的です。

「チーム」を基本単位とし、心理的安全性を醸成する

帰属意識の低下や孤独感を解消する上で、チームでの案件参画を基本戦略とすることは有効です。すぐに相談できる仲間がいる環境は、心理的安全性を担保し、困難な課題へ挑戦する支えとなります。活発なコミュニケーションが生まれる土壌は、個人のパフォーマンス向上だけでなく、組織全体のナレッジ蓄積にも貢献します。

「キャリアサポーター」として、成長機会を共に創出する

エンジニアの成長意欲に応えることは、企業にとって重要な経営課題です。単に案件を割り振るのではなく、定期的な1on1やキャリア面談を通じて、本人が描くキャリアパスを会社が深く理解し、共に考える「サポーター」としての役割が求められます。会社の支援のもと、新しい技術やプロセスに挑戦できる機会を提供することが、エンゲージメントと定着に直結します。

成果と挑戦を正当に評価し、透明性の高い制度を構築する

エンジニアが安心して挑戦し続けるためには、そのプロセスと成果が正当に評価される文化と制度が不可欠です。スキルマップや明確な評価基準を公開して評価の透明性を高めること。そして、たとえ失敗しても、その挑戦を評価し、学びとして次に活かせる風土を醸成することが、エンジニアの挑戦意欲を育む上で重要です。

帰属意識の醸成にはweb社内報ourly

ourlyはもともとSES企業で親会社でもある、株式会社ビットエーでの離職課題を解決するために開始したサービスです。

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

SES企業の離職率改善の鍵は「従業員エンゲージメント」への投資

本記事では、SES企業の離職率という課題について、その背景にある3つの根源的な組織課題と、それに対応する具体的な施策を解説しました。

これらの施策に共通しているのは、すべてがエンジニア一人ひとりと企業との信頼関係、すなわち「従業員エンゲージメント」を高めるためのアプローチであるという点です。

離職率の低下は、あくまでエンゲージメントが高まった先に得られる「結果」と言えます。目先の退職者数を減らすための対症療法的な施策に終始するのではなく、エンゲージメント向上という本質的な組織開発に投資することが、エンジニアから真に選ばれ、持続的に成長し続ける企業になるための重要な道筋となるでしょう。