部署間コミュニケーションとは、異なる部署どうしが情報や意見を交換し、連携して業務をおこなうことを指します。

たとえば、営業とマーケティング、経営層と現場の社員など、立場や役割が違う人との間で発生するやりとりが当てはまります。

他部署との連携が大事とは分かっていながら、実際には部署を越えたつながりが少なかったり、従業員どうしで顔と名前が一致しなかったりすることも多いのではないでしょうか。

本記事では、部門コミュニケーションがうまく機能しない原因と、その解決策について解説します。

部署間コミュニケーションの重要性

部署間コミュニケーションは、組織全体の生産性や一体感の醸成、事業成長などに不可欠です。

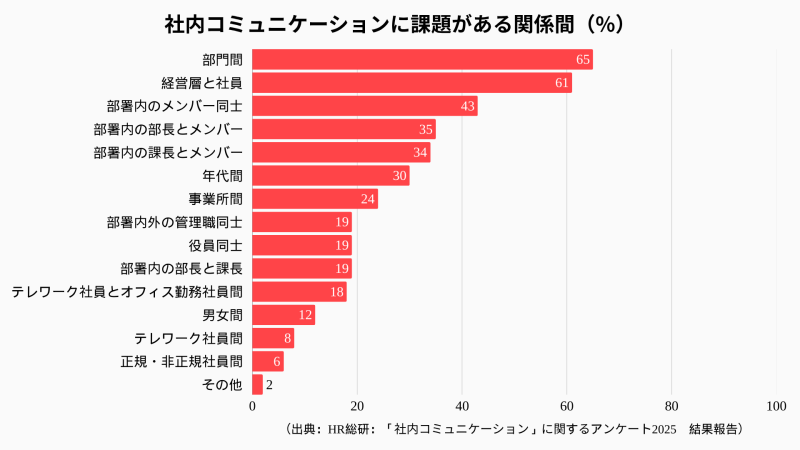

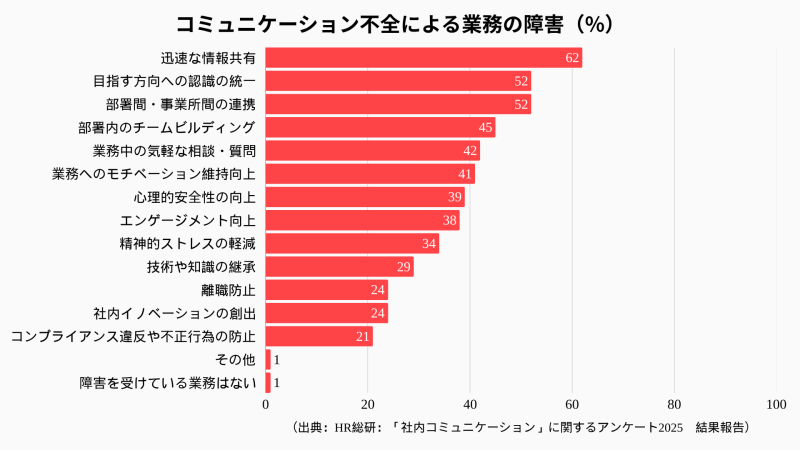

実際に、2025年にHR総研が実施した調査では、9割近くの企業が「社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になる」と考えていることがわかりました。

(出典:HRpro, URL: https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=398 ,最終閲覧日2025/07/15)

特に、部門間(部署間)のコミュニケーションに対して課題を感じている企業は最も多く、

- 情報共有がスムーズにいかない

- 会社の方向性や認識が揃わない

などの課題が生じていることも明らかになりました。

(出典:HRpro, URL: https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=398 ,最終閲覧日2025/07/15)

つまり、部署間のコミュニケーションが活性化することで、スムーズな情報共有や認識合わせがしやすくなり、業務をより円滑に進めることができます。

部署間コミュニケーションが活性化しない原因

では、なせ部署間のコミュニケーションが活性化しないのでしょうか。

主に以下の4つの原因がありますので、詳しく解説していきます。

- コミュニケーションを取るきっかけがない

- 他部署が何をしているのかわからない

- 経営理念やビジョンが浸透していない

- 利害が一致しない

コミュニケーションを取るきっかけがない

まず、部署が複数拠点に分かれていたり、リモートワークが普及している中では、物理的に従業員同士がコミュニケーションを取るきっかけが乏しくなっています。

さらに、コロナ禍を経て、飲み会や運動会といった社内イベントの機会が減少し、かつては自然な交流の場であった「タバコミュニケーション」のような文化も無くなっています。

こうした時代背景を踏まえると、部署間での交流が生まれにくくなっている企業は多いのではないでしょうか。

他部署が何をしているのかわからない

また、他部署の業務内容やそこで働く人についてよく知らないこともコミュニケーションが活性化しない原因の一つです。

こうした部署間の相互理解がない状態が続くと、それぞれの部署が自分たちの都合だけで動く「部署最適」な判断をしがちになるという課題も生まれます。

経営理念やビジョンが浸透していない

企業の経営理念やビジョンが社内に浸透していない場合、社員同士の一体感がなく、部署を超えた連携が生まれにくくなります。

ビジョンとは、組織として目指す未来の目的地であり、その方向性が曖昧なままだと、社員の関心は自部署内にとどまり、全社的な成長よりも部署ごとの目標達成が優先されがちです。

結果として、部署最適の動きが強まり、組織全体としての成果にはつながりにくくなります。

利害が一致しない

ビジョンの浸透不足に加え、各部署が自部門の目標やKPIを最優先していることも、部署間のコミュニケーションが活性化しない要因です。

たとえば、

- マーケティングが質より量を重視してリードを集めている

- 営業が受注件数を追うあまり、質の低いリードにも対応し受注率が下がっている

といった状況では、お互いに不満が生まれ、やがて部署間の対立へとつながってしまいます。

部署間コミュニケーションを活性化させる方法

次に、社内コミュニケーションを活性化させる具体的な施策を4つご紹介します。

社内イベントを開催する

ランチ会や部活動、運動会といった社内イベントは、部署を超えて会話が生まれるきっかけになります。

業務以外のカジュアルな場で顔を合わせておくことで、業務でも声をかけやすくなり、相互理解が深まりやすいでしょう。

また社内イベントを考えるとき、「誰が・いつ・どこで・どう関わるか」をあらかじめ設計しておくのがポイントです。

こちらの記事でも企画のポイントや事例を紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

各部署について社内で共有する

社内報や社内イントラを活用して、部署紹介や自己紹介を発信することも効果的です。

たとえば、

- 各部署の業務内容や目標

- 所属しているメンバーの紹介やインタビュー

- 各部署のプロジェクトの進捗や成果の報告

といった情報を社内全体に共有することで、部署や人の理解につながり、業務上もスムーズなやりとりができるようになります。

実際に住商ビルマネージメント株式会社では、部署間のコミュニケーションを活性化させるために、web社内報の運用をおこなっています。ぜひこちらの記事もご覧ください。

オフィスレイアウトを工夫する

オフィスレイアウトを工夫することで、従業員同士の物理的な距離が縮まり、部署間の交流や情報共有の機会が生まれやすくなります。

実際に、アイリスチトセ株式会社では、パーテーションをガラスにしたり、交流スペースを設置することで、従業員同士が顔を合わせやすくなり、雑談も生まるといった効果がありました。

アイリスチトセ株式会社の詳しい取り組みについては、こちらの記事をご覧ください。

ビジョンに関する情報に触れやすくする

従業員が企業理念やビジョンを体現しながら業務を推進できるようにするためには、常にそれらに触れられる環境を整えることが不可欠です。

たとえば、

- 経営陣が自らの言葉でビジョンを発信し続ける

- ビジョンを体現する行動を社内報で称賛・共有する

- 評価制度にビジョンに沿った行動基準を設けて行動を促す

といったビジョンを日常的に意識できる仕組みが整っていれば、従業員は部門の壁を越えて協働するようになります。

ourlyなら、部署間コミュニケーションの土台が整う

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制の強みを持ち、新たな社内コミュニケーションを創出する魅力的なツールとなっています。

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「社内の雑談が減った」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。