仕事において「やる気」や「意欲」を高い状態で維持することは、個人のキャリア形成だけでなく、企業の生産性向上や離職率の低減にもつながります。

本記事では、モチベーションの基本概念から、心理学的な視点による動機づけ理論の進化、さらに個人、組織それぞれにおけるモチベーションの実践的な高め方までを徹底解説します。

モチベーションとは

モチベーション(Motivation)とは、人が行動を起こすうえでのエネルギー源となる「意欲」「熱意」「やる気」のことを指します。

高いモチベーションがもたらす効果は様々です。

・パフォーマンス向上:高いモチベーションを維持する社員は、自主的に課題を見つけ、積極的に取り組む傾向が強まります。

・イノベーション創出:意欲的な社員が増えるほど、新しいアイデアや提案が生まれやすくなります。

・離職率の低減:やりがいを感じる仕事にモチベーションを高く持った社員は、組織へのコミットメントが強まり、退職リスクも下がります。

こうした背景から、多くの企業がモチベーションのマネジメントを人事施策の柱として重視しています。

モチベーションと混同しやすい用語の意味と違い

モチベーションと似た用語に、従業員エンゲージメントや従業員満足度があります。

これらは、モチベーションと密接に関連する概念ですが、それぞれ意味合いが異なります。

・従業員エンゲージメント

仕事だけでなく組織への愛着・コミットメント度合いを指す概念。モチベーションが高い社員ほど組織に愛着を持ちやすく、組織側も適切な施策を取ることでエンゲージメントを高められます。

・従業員満足度

企業が提供する給与や福利厚生、職場環境などに対する満足度の総称。満足度が高いとモチベーションが上がりやすい傾向がありますが、必ずしも直接の因果関係があるわけではありません。

詳しい違いは、エンゲージメントとの違いは?モチベーション・従業員満足度・ロイヤルティをご覧ください

モチベーションを理解するうえで押さえておきたい「自己決定理論」

仕事においては、たとえば、「より高い評価や収入を得たい」という外部から与えられる目標に駆り立てられるケースもあれば、「この業務が面白い」「自分の成長に役立つ」「顧客の役に立ちたい」といった内面的な好奇心や価値観に動機づけられるケースもあります。

また、「給与や昇進」といった外的報酬に依存しすぎると、それらがなくなった途端にモチベーションが急降下してしまうリスクがあり、外的報酬だけでなく、個人の内面から湧き出る動機づけが重要になってきます。

このような動機づけ理論を語るうえで欠かせないのが、自己決定理論(SDT)です。

この理論では、モチベーションを「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」の2つに大別しており、後者は長期的なやる気を引き出しやすく、より主体的かつ創造的な働き方をもたらすことが知られています。

外発的動機付け

「外発的動機づけ」は、給与や評価、罰則回避といった外部から与えられる報酬に影響されるかたちで働きます。売上を伸ばせばボーナスが増える、上司の叱責を避けるために残業をしてでも納期を守ることなどが該当します。

短期的な効果は高いものの、報酬がなくなるとモチベーションが下がったり、また外発的報酬が強調されすぎると、もともとは好きで取り組んでいた仕事に対して「やらされ感」が増え、内発的動機づけを損ねる懸念が指摘されています。

内発的動機付け

「内発的動機づけ」は、自分の興味や好奇心、価値観といった内面から生まれ、「楽しさ」や「意義」を原動力に行動するのが特徴です。たとえば、あるエンジニアが新しい技術を学ぶことそのものを喜びと感じ、休日までコードを書き続けるような状態をイメージすると分かりやすいでしょう。

自己決定理論では、人のやる気を持続させる3つの心理的欲求があるとされます。

・自律性:「自分で決めている」「選択している」という感覚。

プロジェクトの進め方をある程度自由に決められる、新規施策のアイデア出しをリーダー任せではなく各メンバーが発案できる…など。

・有能感:「自分はできる」「成長している」と感じられる手応え。

難易度の高いタスクを達成したり、新しいスキルを習得する機会が与えられたりすると有能感が高まる。

・関係性:「周囲に受け入れられている」「仲間とつながっている」という安心感や帰属意識。

チームで助け合う文化があり、悩みを共有しやすい雰囲気。新人にメンターがついて孤立を防ぐ制度など。

内発的動機づけについて詳しくは、”内発的動機づけとは?自発的な社員を増やす、実践ガイドと評価手法”をご覧ください。

動機づけ理論の歴史的発展:モチベーション向上の科学と実践への応用

自己決定理論がモチベーション向上策を考えるうえでは重要になりますが、動機づけ理論がどのように発展してきたかを知ることで、施策への解像度がさらに上がります。

動機づけ理論の歴史的発展を軽く押さえたうえで、その次に、具体施策を見ていきましょう。

科学的管理法からホーソン実験へ

動機づけ理論の歩みは、20世紀初頭にフレデリック・テイラーが提唱した「科学的管理法」から始まります。工場労働の効率化を目指し、賃金や作業手順の徹底管理によって生産性向上を図るというもので、労働者のモチベーションを「外発的報酬」でコントロールする色合いが強いアプローチでした。

しかし、その後のホーソン実験(1920~30年代)により、人間関係や心理的要因が生産性に大きく影響する事実が発見され、外部からの報酬や指示だけでは充分に人を動機づけられないことが明らかになります。これによって、「モチベーションには個人の内面を重視する視点が不可欠だ」という考え方が台頭し始めました。

欲求理論と二要因理論の台頭

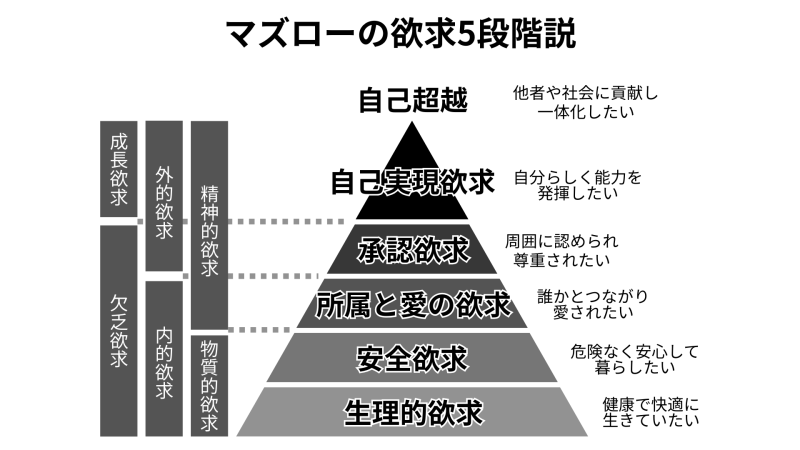

こうした流れを受け、アブラハム・マズローの「欲求5段階説」や、デヴィッド・マクレランドの「達成欲求理論」が登場します。マズローは人間の欲求を生理的・安全・社会的・承認・自己実現と5つの段階に整理し、低次の欲求がある程度満たされると高次の欲求が強まると提唱しました。一方、マクレランドは、個人の成長意欲や親和欲求、権力欲求といった多様な欲求がモチベーションを左右すると説いています。

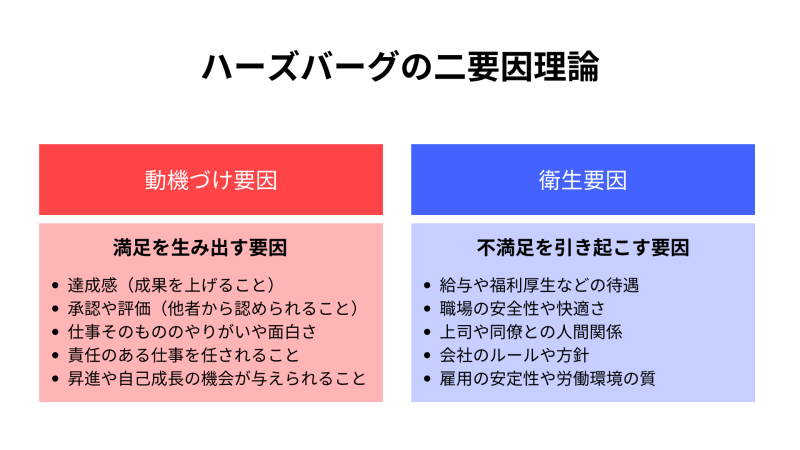

さらに、ハーズバーグの二要因理論では、給与や職場環境などの「衛生要因」と、やりがいや成長機会といった「動機付け要因」を区別しました。衛生要因の不足は不満につながる一方、動機付け要因がなければ高いモチベーションは得られない、という指摘です。これらの理論により、「外発的報酬」と「内発的要素」の両面を認識する重要性が一層強調されました。

期待理論・目標設定理論、そして自己決定理論(SDT)へ

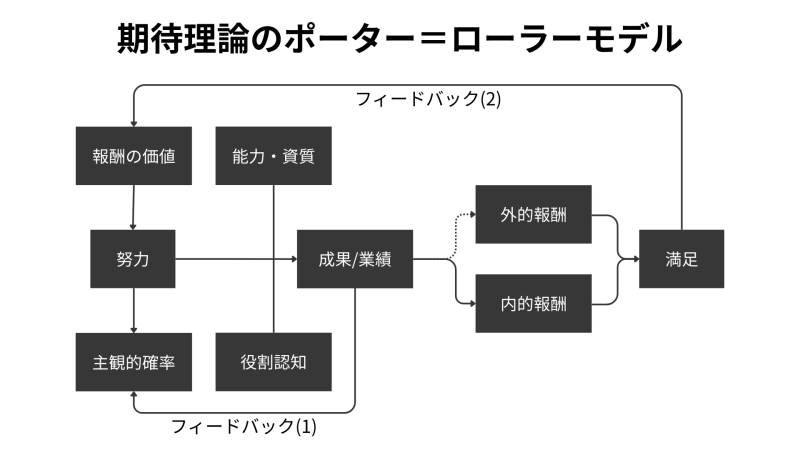

次に登場したのが、期待理論(1964年、Vroom)です。この理論では、動機づけは「努力が成果につながるという期待」「成果が報酬に結びつくという確信」「その報酬が個人にとって価値があるかどうか」によって決まるとされています。これにより、報酬と成果の関連性が明確にされ、外的な報酬をどのように設計するかが重要視されました。

また、目標設定理論(1968年、Locke & Latham)では、具体的かつ難易度の高い目標を設定することがモチベーションやパフォーマンスの向上に繋がることが確認されました。

これらの理論は、主に外的報酬をどのように活用するかに焦点を当てていますが、これだけでは十分な動機づけを引き出せないという限界もあります。

この点で、自己決定理論(SDT)が1970年代に登場します。

自己決定理論は、内発的動機づけを重視し、個人の自律性、有能感、関係性が満たされることによってモチベーションが高まると提唱しています。この理論に基づけば、モチベーションを高めるには外的報酬だけでなく、自分の意思で行動する自由や自己成長を実感できる場を提供することが鍵となります。

最新の研究とモチベーション向上の施策

近年の研究では、内発的動機づけをさらに深く理解し、職場でそれをどのように促進するかに焦点が当てられています。大きく3つのキーワードが注目を集めています。

フロー理論(Csikszentmihalyi)

ミハイ・チクセントミハイによるフロー理論では、「課題の難易度」と「個人のスキルレベル」が釣り合うとき、“フロー状態”と呼ばれる没頭感が得られ、最高のパフォーマンスが生まれるとされます。適度にチャレンジングな目標設定や業務アサインで、社員は仕事に熱中しやすくなります。

心理的資本(PsyCap)

フレッド・ルサンズらが提唱する自己効力感・希望・楽観主義・レジリエンスからなる心理的資本(PsyCap)は、個人が困難に直面した際にどれだけ前向きに挑戦や回復ができるかを左右する心理的リソースです。これを高めると、社員の内発的動機づけが継続しやすくなることが研究で示されています。

ポジティブ組織行動(POB)

心理的資本(PsyCap)の考えを組織レベルに拡張し、個人の強みやポジティブ要素を意図的に育てるのがポジティブ組織行動(Positive Organizational Behavior: POB)です。失敗を糾弾するのではなく学びの機会とする文化や、小さな成果を称え合う仕組みを整備することで、組織全体のエンゲージメントやイノベーションを高める狙いがあります。

これらの理論は、単なる外発的な報酬制度に頼らず、個人が自分の意思で成長や挑戦を重ねられる仕組みを提供する重要性を強調しています。次章では、こうした背景を踏まえながら、個人と組織がそれぞれ実践できる具体的な施策を紹介します。

モチベーションを高めるために、個人と組織ができること

モチベーションを高める鍵は、外発的な報酬と内発的な要素をどうバランスよく活用するかにあります。

ここでは、個人と企業・組織が具体的に取り組める施策を整理します。

個人の取り組み(1):自分で目標設定をする

・自己決定理論(SDT)に基づき、自分が本当に達成したいと感じる目標を設定し、自律性を高める。

・チームや上司からの目標設定ではなく、自分自身で短期・長期の目標を考え、進捗を確認しながら達成感を得ることが大切です。

個人の取り組み(2):成長のフィードバックを積極的に求める

・自己効力感を高めるために、自分がどのように成長したか、どこに改善の余地があるかについて、定期的にフィードバックをもらいましょう。

・フィードバックを受け入れる姿勢がモチベーションを高め、自己改善につながります。

個人の取り組み(3):少しチャレンジングな目標に取り組む

・フロー理論に基づき、自分のスキルと難易度が適切にマッチした目標を設定します。

・目標が難しすぎると挫折しやすく、簡単すぎると退屈になります。少しだけ自分にとってチャレンジングな目標を設定することで、達成感と満足感が得られます。

個人の取り組み(4):自己認識を深める

・自分の強みや弱み、好きなことや得意なことを見つめ直し、自分の価値観に沿った仕事を選ぶことが大切です。

・ジョブ・クラフティング(Job Crafting):自分の仕事の進め方や役割を再定義し、「どこに楽しさや意義を感じるか」を探究することで、内発的動機づけを高める。

個人の取り組み(5):失敗を成長のチャンスと捉える

・失敗や困難を学びの機会と捉え、ネガティブな感情を前向きな行動に転換するマインドセットを持つ。

・失敗から何を学び、次にどう活かすかを意識することで、レジリエンスが高まり、次のチャレンジに対するモチベーションが維持されます。

企業の取り組み(1):心理的安全性の確保

・リーダーや上司が失敗を責めるのではなく、学習として扱うことで社員が挑戦しやすくなる。

・ポジティブ組織行動(POB)が目指す「失敗を責めない文化」は社員の関係性欲求を満たし、内発的動機づけを活性化する。

企業の取り組み(2):評価・報酬制度の透明化

期待理論の観点から、「頑張れば成果が正当に評価される」仕組みと、目標達成をサポートする定期的なレビューを設定する。

企業の取り組み(3):キャリア支援と学習環境

・成長機会(研修、社内勉強会、メンター制度など)を充実させ、自己決定理論の「有能感」をサポート。

・社員が自分の成長を実感できれば、エンゲージメントが向上しやすい。

企業の取り組み(4):ポジティブ組織行動(POB)の推進

・成果やポジティブ行動を見える化して称賛し合う仕組み(社内報、表彰制度など)を導入し、組織全体で心理的資本(PsyCap)を育む。

・小さな成功体験や学びを共有しやすい社内情報プラットフォームを整える。

企業の取り組み(5):やや高い目標の設定

・目標設定理論を実践し、社員にとって「少し背伸びすれば届きそう」な目標を設定する。達成に必要なサポートをセットにすれば、業績だけでなく社員の成長も促せる。

内発的・外初的動機づけの両輪で、持続的なモチベーションをつくる

モチベーションは、単純に「報酬が高ければ人は動く」「楽しければずっと意欲が続く」といった、一面的なものではありません。給与や評価などの外発的な要素を整えながら、自己決定理論に基づく内発的動機づけのサポートをいかに巧みに組み合わせるかがポイントです。

外発的動機づけが軽視されているわけではなく、それらを成長や挑戦への“情報的なフィードバック”として活かすことで、社員の自律性や有能感、そして組織とのつながりを損なわずに高めていけると考えられています。

個人としては、仕事の中に学びや工夫の余地を見つけて「楽しさ」や「やりがい」を感じる方法を探すことがモチベーションアップの第一歩です。

組織としては、評価や報酬の設計だけでなく、失敗が許容される文化づくり、ミッション・ビジョンへの共感醸成といった施策を組み合わせることで、社員が“自分の意思で動いている”という感覚を得られる環境を実現できます。

このように、モチベーションをめぐる理論的な枠組みを活用することで、企業は“一時的なやる気”ではなく“自発的な行動”を引き出す組織文化を醸成できます。

内発的動機づけと外発的動機づけを両輪でマネジメントしながら、社員一人ひとりの成長やイノベーションを後押しする土壌を築くこと。

それこそが、変化の激しいビジネス環境を生き抜くための大きな武器となるでしょう。