相互理解とは、互いの考え・価値観・発言の意図・目標などを理解し合うことを意味します。ビジネスシーンに於いての相互理解は仕事を進めやすくすることにつながるでしょう。

近年、新型コロナウィルスの影響によりリモートワークの普及が進み、コミュニケーションの形式も変化しています。これにつれて相互理解の難易度は上がっているのです。

この記事では、組織において相互理解が重要な理由と、相互理解を深める方法について、施策・ツール・ゲームを解説します。

相互理解とは

相互理解とは、互いの考え・価値観・発言の意図・目標などを理解し合うことを意味します。ビジネスシーンにおける相互理解は、上司・同僚・部下・取引先とスムーズなコミュニケーションを構築し、仕事をやりやすくするために必須の項目です。ただお互いが持ち得る情報を交換・共有するだけでなく、狙いや意図まで理解する姿勢を見せることで、良好なパートナーシップを築きやすくなるでしょう。

相互理解が必要な理由

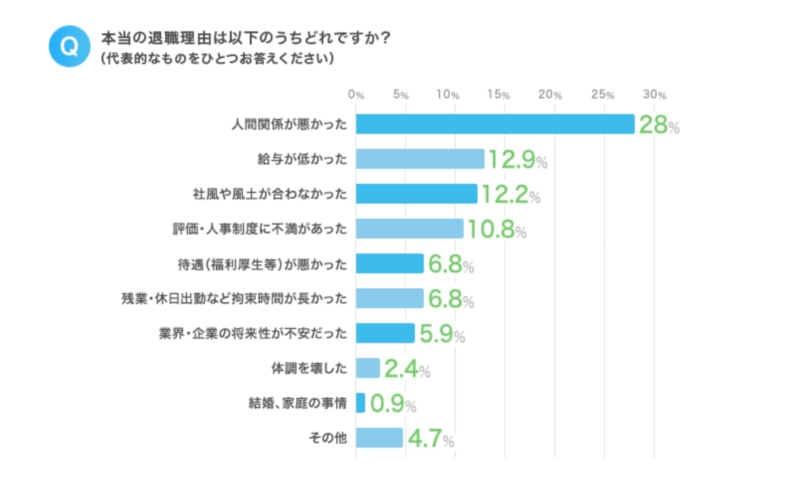

エン・ジャパンが2022年に行った調査によると、ホンネの退職理由第1位は「人間関係が悪かった」でした。

職場で良好な関係を構築するためには、相互理解が不可欠です。上司と部下の相互理解ができていないと、部下は「上司・経営者の仕事の仕方」を明確に理解できず、上司は「部下の仕事や性格」を理解できず、コミュニケーション不足や認識のズレが生じます。職場の同僚との相互理解が不十分だと、業務上の連携が上手くいかなかったり、対人関係のトラブルが生じるおそれがあります。

時に相互理解の不足は、ハラスメントという形で顕在化し、退職の動機となります。退職が相次ぐと採用コストや教育コストが増大するため、収益に悪影響を与えます。退職の増加は、周りの社員に与えるネガティブな影響も大きいため、相互理解の徹底による従業員満足度向上を図る必要があるでしょう。

相互理解が重要と言われる背景

相互理解は、離職率の増加や働き方の多様化、ハラスメント問題への対応、生産性向上に不可欠です。異なる価値観やニーズを尊重し合うことで、職場の雰囲気を改善し、円滑なコミュニケーションを促進します。

離職率の増加

近年、企業の離職率が増加している背景には、従業員の働きがいや満足度の低下が影響しています。このような状況下では、従業員同士や上司と部下との相互理解がますます重要になります。相互理解が進むことで、従業員は自分の意見や感情を安心して表現できる環境が整います。特に、個々のニーズや価値観を理解することは、職場の雰囲気を改善し、チームの結束を高める要因となります。相互理解が促進されることで、従業員のエンゲージメントが向上し、離職率の低下につながるでしょう。企業は、相互理解を深めるための取り組みを強化することで、より良い職場環境を築き、従業員の定着を図ることが求められています。

働き方と人材の多様化

働き方の多様化や人材の多様化が進む現代において、企業はさまざまなバックグラウンドを持つ従業員と共に働くことが求められています。これに伴い、相互理解の重要性が増しています。異なる価値観や働き方を持つ人々が共に働く中で、コミュニケーションの摩擦が生じることも少なくありません。しかし、相互理解が進めば、これらの違いを尊重し、協力し合う環境を構築できるようになります。特に、リモートワークやフレックスタイム制度の導入によって、働く時間や場所が異なる中でも、従業員同士が相手を理解し合うことで、チームの一体感を保つことが可能です。このように、多様な働き方に対応するためには、相互理解を深めることが必要不可欠です。

ハラスメントの問題化と生産性の向上

ハラスメント問題が社会的に大きく取り上げられるようになった現代において、相互理解は職場環境の改善と生産性向上に寄与します。ハラスメントは、コミュニケーションの誤解や相手への配慮の欠如から生じることが多く、相互理解を深めることでこれを防ぐことが可能です。職場内での価値観や感情の違いを理解する努力をすることで、従業員はお互いの立場や状況を尊重し合うようになります。結果として、職場環境が改善されることで、従業員のストレスが軽減され、生産性が向上します。また、相互理解が深まることで、チームメンバーのコミュニケーションが円滑になり、協力し合う姿勢が強化されます。このように、相互理解はハラスメントの防止にとどまらず、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与する重要な要素なのです。

相互理解を深めるメリットとは

社内コミュニケーションの活性化

職場の人への理解が深まることで、人間関係が改善されます。相手の考え方・価値観に寄り添った接し方ができるようになり、コミュニケーション上の齟齬やトラブルが減少します。

また、趣味やプライベートの話題でも話せる関係が構築されれば、職場に来ることが楽しいと感じるようになるでしょう。

事業成果の向上

他部署の業務内容の具体的な部分や、会社への思いについて理解することで、従業員が部署の垣根を超えて協力し合い、支援し合う文化が形成されます。仕事のやりがいや職場環境への満足度の向上、提案の幅が広がるなどの効果があります。

また、上司と部下の相互理解が進むことで、業務上の連携強化や社員教育の質の向上、社員の心理的安全性の向上につながり、結果的に会社の利益となります。

従業員のモチベーション向上

社内の人間関係が良好であることや、仕事の成果が上がることにより、従業員のモチベーションは向上します。

また、経営層と従業員の相互理解が進んでいる組織では、経営理念や組織のビジョンを従業員が自分ごと化します。経営層の思いを自分ごと化している従業員は、自分の仕事に意義を見出してモチベーション高く仕事をおこないます。

離職率の低下

社内のあらゆる関係において相互理解が進むことで、離職率を低下させることができます。相互理解によって生まれる社内のコミュニケーションが、従業員のモチベーションやエンゲージメントにつながるためです。

たとえば、同僚間、部署間、上司と部下の間の関係を改善することで、人間関係による離職を予防したり、職場への愛着を生むことにつながります。また、経営層と従業員の相互理解が進むことで理念やビジョンが組織内に浸透し、従業員が自分の働く意味を見出すことにつながります。このように、社内における相互理解を促進することで、従業員エンゲージメントを高めて、離職率を低下させることができるのです。

【資料】エンゲージメント向上に繋げる社内コミュニケーション施策の設計方法

社内コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。

そこで弊メディアでは、「自社にあった社内コミュニケーション施策の選び方」、「施策設計方法」「活用事例」をまとめた資料を作成しました。

組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。

資料はこちら:https://ourly.jp/document/download_internalcommunication/

相互理解の不足による組織の問題

上司と部下の関係悪化・ハラスメント化

上司と部下の相互理解が不足していると、上司が部下に適切な指導ができないことや、部下が上司の指導や依頼に対して不満を感じる原因となります。また、意図はなくとも価値観や捉え方の齟齬により、指導がハラスメント行為と判断されてしまうケースもあります。

部署間の関係悪化・連携不足による機会の喪失

他部署の業務内容や責任範囲に対する理解が不足していると、他部署とのプロジェクトに影響が出たり、他部署のことを理解していれば応えられたクライアントの期待に答えられなかったりと、業務上の損失を生みます。

さらに、他部署の業務量や業務フローについての理解が浅いと、「うちの部署はきちんとやったのにあの部署の対応は不十分だ・遅い」などと感じ、軋轢を生みかねません。相互的なコミュニケーションが不足するなかで、タスクの抜け漏れなどのミスが発生し連携が上手くいかないという事態も起こります。

従業員エンゲージメントの低下

経営層と従業員の間の相互理解が不足していると、経営層が一方的に組織の方針を発信し、従業員がついてこないという事態に陥ります。従業員が経営層の思いを理解していないと、従業員エンゲージメントは低下し、モチベーションの低下や離職につながります。

従業員に経営層の思いを伝えるためには、経営層が従業員を理解しようとすることが重要です。トップダウンの情報共有を一方通行的におこなうだけでは従業員の気持ちは離れていくため、従業員が感じていることを吸い上げる仕組み作りが必要です。

離職の増加

職場の人間関係の構築が難しいこと・上司と部下の関係が悪化すること・他部署への理解がないために生じる衝突・経営層と従業員のすれ違いなど、相互理解の不足による問題はいずれも従業員の離職につながるリスクをはらんでいます。

相互理解を深める施策5選

まず、相互理解を深めるための方法を紹介します。

社内プロフィール

社内プロフィールとは、従業員に関する情報をまとめて、誰でも閲覧できるようにするシステムのことです。他の従業員の経験やスキルを知ることで相談しやすくなったり、業務内の会話からは知りえなかった趣味やプライベートな話題を出せるようになったりと、相互理解が進みます。

情報を開示する量が人によって異なる場合もあるため、ただプロフィールを導入すれば相互理解が促進されるわけではありませんが、従業員のプロフィールが常に開示されているシステムが社内にあることで、「プロフィールを見たのですが…」と会話の糸口にもなります。

社内報での発信

社内報を活用することで、ターゲットとなる層の相互理解を進めることができます。

たとえば、部署ごとの業務内容を紹介することで他部署への理解が深まる、従業員の価値観を掘り下げるインタビュー記事を発信することで相手の価値観を尊重したコミュニケーションが取れるようになるなどが挙げられます。経営層の思いを発信し、従業員が思っていることをコメントすることで、経営層と従業員の相互理解を促進することも可能です。

1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、上司と部下がマンツーマンでおこなう面談です。

人事査定・賞与査定時の評価面談とは異なり、部下側の意見を吸い上げるのが目的のミーティングだとイメージするのがよいでしょう。

理解度に応じて研修やeラーニングの内容サポートをおこなったり、プロジェクト進行に対する疑問・質問・不満などをヒアリングするのがおすすめです。

また、ときには業務外のことにまで話を広げ、趣味・余暇の過ごし方・体調管理・人間関係などを聞くのもよいでしょう。上司側の情報や本音も提示し、一方的なヒアリングだけに留まらず、相互理解を意識することがポイントです。

株式会社LayerXでは、1on1で個々に雑談をしたり、自己開示の時間を設けたりなどの工夫をしています。オンラインの仕事が増える中で相互理解を深めるために、1on1を重要視しているといいます。

ジョブローテーション

ジョブローテーションとは、その名の通り仕事内容や所属部署をローテーションで回し、仕事内容への相互理解を培う制度です。一般的には数ヶ月~数年単位で所属が変わることが多く、複数の部署における働き方や文化を学びます。

特定の部署にばかり何十年も所属する場合、部署業務に関するプロフェッショナルとして成長することが期待できるものの、他部署への理解が足りず、対立を生んでしまうこともあるでしょう。

知識よりも経験を重んじたい会社や、適性を見ながら本格的な配属先を検討したい会社にも向いています。

交流会

ランチ会・飲み会・パーティー・イベント・社内サークルなど、各種交流会を開催してコミュニケーションのチャンスを増やす方法もあります。

開催費用を会社が負担すれば企画立案者も出やすく、動きを支援しやすくなるでしょう。

また、業務時間内に負担なく済ませたい場合は、シャッフルランチがおすすめです。普段関わることの少ない部署・年代の人と共にランチをする制度であり、何気ない会話から相互理解が深まる効果が期待できるでしょう。

相互理解を深める診断・理論

相互理解を深めるためには、メンバーそれぞれの事前情報が鍵を握っています。

コミュニケーション面でも、業務効率化の面でも、各メンバーの特徴をどれだけ理解しているかが重要です。

そこで、目標達成を目指すチームにおすすめの、相互理解のきっかけとなる理論・診断を3つ紹介します。

ストレングスファインダー®

ストレングスファインダー®は、米国ギャラップ社が開発した「才能診断」ツールです。

ウェブサイト上で177個の質問に答えることで、34種類の資質(才能)がそれぞれ数値化され、自分の強みを理解することができます。

診断結果から、各自の強みの共通点や相違点を理解することができるため、ビジネスチームの発足時や企業の研修で用いられることが多いです。

ソーシャルスタイル理論

ソーシャルスタイルとは、アメリカの産業心理学者であるデビッド・メリル氏が提唱したコミュニケーションの理論です。適切なコミュニケーションをとるための手助けとなる理論となっています。

ソーシャルスタイルは「感情」「意見」の強弱によって、以下4つのスタイルに分けられます。それぞれ簡単に紹介します。

ドライビング(意見を主張・感情を抑制)

合理的に目標達成を目指すタイプです。口数が少ない人に多いと言われています。

行動が早く負けず嫌いで、結果重視のために手段に拘らない傾向があるでしょう。

エクスプレッシブ(意見を主張・感情を出す)

注目されることを好むタイプです。

明るく表情も豊かなエクスプレッシブタイプは、友人も多く、積極的にチャレンジできる傾向があります。

エミアブル(意見を聴く・感情を出す)

人の気持ちを汲み取ることに長けているのが、エミアブルタイプです。

自分主張よりも全体の調和を重視します。感情は言葉よりも表情に出やすいでしょう。

アナリティカル(意見を聴く・感情を抑制)

観察を好む分析型がアナリティカルです。行動の前に、分析をする傾向があります。

感情は表れづらく、聴くことに長けています。知識を多く持ってお理、独自の意見を出しやすいです。

相互理解を深めるゲーム・ワークショップ 3選

最後に、相互理解とチームビルディングに役立つゲーム・ワークショップを3つ紹介します。

参考の記事では、リモートワーク時におすすめのものや、短時間でできるものなど、詳しく紹介しています。

自分史ワーク

参加人数:3人以上

所要時間:1人5分程度×人数

自分史ワークは、自分の過去や経歴について全員に向けて話し、後で質問を受けるコミュニケーションゲームです。

幼少期の学校生活や習い事、前職での経験、今の会社に入った理由などさまざまなことをテーマにしやすく、どんな人生を歩んできたのかを簡単に知ることができます。

また、価値観や仕事に対する考え方、モチベーション源泉を知るきっかけになりますので、業務上のコミュニケーションにも役立つでしょう。

共通点探しゲーム

参加人数:2人~

所要時間:10分~

共通点探しゲームは、チーム全員に共通する要素を探していくゲームです。

「学生時代は全員運動部だった」という趣味・嗜好にまつわることでも、「日曜日に休める会社であることがありがたい」という会社に対する想いでも、「実は今のメーラーに使いづらさを感じている」など業務に即した内容でも、内容は何でも構いません。

「共通点」だからこそ記憶に残り、お互いのことを知れるだけでなく、その後のコミュニケーション活性化に好影響を与えます。

グッドオアニュース

参加人数:4人~

諸要時間:1人1分~

グッドオアニュースは、過去24時間以内(もしくは一週間以内など期間を限定する)に起きたいいニュースを即興でプレゼンテーションするゲームです。

内容の完成度やテーマに関せず必ず聞き終わったら拍手するのがルールであり、話者の価値観や目の付け所を共有できるというメリットがあります。

相互理解が促進された事例3選

部署を超えた相互理解:Foonz株式会社

Foonz株式会社では、別部署の事業への関心が高まったことで、事業部を超えたクロスセルが数件発生し売上の向上にもつながりました。

普段関わることのない別部署の授業内容について理解することで提案の幅が広がり、これまではアプローチできなかった課題にも提案ができるようになったという事例です。

世代を超えた相互理解:株式会社リヴ

株式会社リヴでは、社内報とプロフィールサービスを両方活用することで、社員同士が自発的に相互理解を深めて交流する環境を作りました。

社内報の記事にコメントしてくれた人のプロフィールを見てどんな人か知ったり、コメントによって会話が生まれたりしています。直接的なコミュニケーションが苦手な若い世代でも、記事に対してコメントを返すことは得意であり、世代が違っても比較的ハードルを感じずにコメントし合えています。

仕事でつながりのない社員同士も「この人って、こんな人なんだ」とプロフィールを見て知ろうとする雰囲気が生まれたといいます。

離職率が30%→10%に低下:株式会社ペンシル

実際に社内報を活用したことにより、

- エンゲージメントサーベイの数値が40.9から64.8と20ポイント以上アップ

- 離職率は30%程度から10%前後に

という成果を出した株式会社ペンシルのインタビュー記事です。

社長からの一方通行な発信にならないよう、サーベイで社員から受け取った意見を社内報を通して返事するなど、経営層と従業員の相互理解が促進されるように社内報を活用しています。

相互理解を深める際のポイントは?

オープンなコミュニケーションの促進

相互理解を深めるためには、オープンなコミュニケーションが不可欠です。従業員が自由に意見や感情を表現できる環境を整えることが重要です。定期的な1対1の面談やチームミーティングを実施することで、メンバー同士のコミュニケーションを促進します。また、フィードバックの文化を醸成し、建設的な意見交換ができるようにすることで、互いの考えや価値観を理解しやすくなります。具体的には、ワークショップやチームビルディング活動を通じて、メンバー間の信頼関係を築く機会を提供すると効果的です。お互いを尊重し合う姿勢が根付くことで、相互理解が深まり、チーム全体のパフォーマンス向上にも繋がります。

異なる視点の受容と尊重

相互理解を深めるためには、異なる視点を受容し尊重する姿勢が重要です。人はそれぞれ異なるバックグラウンドや経験を持っており、同じ事象を異なる角度から捉えることがあります。この多様な視点を尊重することで、相手の考えや感情を理解する土壌が生まれます。具体的には、グループディスカッションや意見交換の場を設け、各メンバーが自分の視点を発表できるようにすることが効果的です。また、異なる意見に対して感情的にならず冷静に受け止める姿勢を持つことで、オープンな対話が可能になります。このような取り組みが進むと、相互理解が深まるだけでなく、チームの創造性や柔軟性も向上します。

共通の目標の設定と協力

相互理解を深めるためには、共通の目標を設定し、それに向かって協力することが重要です。チーム全員が同じ目標を共有することで、個々の役割が明確になり、相互の協力が促進されます。具体的には、プロジェクトの開始時に目標を明確にし、メンバー全員がその意義や目的を理解する場を設けることが効果的です。また、進捗状況を定期的に確認し、チームメンバーの貢献を認識することで、相互理解とチームの結束力が高まります。共通の目標に向かって一緒に努力することで、互いの信頼感が深まり、コミュニケーションも活発化します。このように、共通の目標設定は相互理解を促進し、チーム全体のパフォーマンスを向上させる鍵となります。

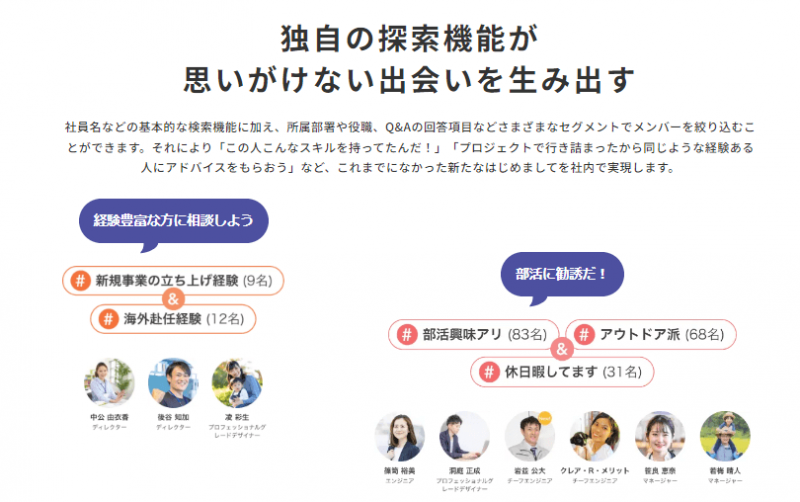

相互理解が自発的に生まれるツール ourly profile

ourly profile(アワリープロフィール)は、個人のプロフィール機能や組織図機能などにより、組織のサイロ化を解消する社内コラボレーション創出ツールです。

3つの大きな特徴により、リモートワーク下でも部署を超えた相互理解や社内のコミュニケーション活性化を実現します。

- 人となりが一目でわかる自己紹介画面

- 独自の探索機能により、思いがけない出会いを創出

- 組織図により、チーム・部署を超えて組織を理解できる

顔写真や部署、役職などの基本的な項目以外に、強みや趣味、スキルなどが一目でわかりコミュニケーションのきっかけが生まれます。

また、全メンバーに共通のQ&Aを設定することができるので、部署・拠点・役職を超えたメンバー同士の相互理解促進にも役立ちます。

料金については、従業員規模に応じて幅広くご用意しております。詳しくはサービスページをご覧ください。

双方向的な情報発信ならourly

社内コミュニケーションの活性化や、理念浸透を促進させることを得意とする社内報ツールです。

記事に対するコメント・リアクション機能があり、情報共有が双方向のコミュニケーションになるよう活用することができます。

分析機能が充実しており、社員が記事をどれくらい読んでいるのかを確認し、社員に情報を浸透させるための施策を検討することが可能です。

相互理解を深めて働きやすい環境をつくる

相互理解を深めることは、働きやすい環境づくりに必須の要素です。

困ったときに相談しやすい社風になれば、社員の定着率が上がるだけでなく、業務上のミスコミュニケーションを防止する効果も期待できるでしょう。

まずは自社内を見渡し、十分な相互理解が図れているか、調査してみるのがよいでしょう。必要に応じてコミュニケーションを増やすような取り組みをおこない、風通しのよい会社を目指すことをおすすめします。