近年、多くの企業が従業員の働きがい向上や組織開発のために「サーベイ」を活用しています。しかし、「サーベイという言葉は聞くけれど、リサーチやアンケートと何が違うの?」「どんな種類があって、どう進めればいいのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

サーベイは、正しく活用すれば組織の課題を的確に把握し、改善へと導く強力なツールとなります。

この記事では、サーベイの基本的な意味から、目的別の種類、具体的なメリット、そして成功に導くための実施手順まで、網羅的に分かりやすく解説します。

サーベイとは?

サーベイ(Survey)とは、物事の全体像や実態を把握するために、広範囲を対象におこなう「調査」を指す言葉です。特にビジネス、とりわけ人事領域においては、従業員の意識や組織の状態を客観的に理解し、改善策を立案するための重要な手法として位置づけられています。

物事の全体像を把握するための「調査」

サーベイの最も重要な目的は、特定の個人や一部の意見に偏らず、組織全体の傾向や状態を捉えることです。例えば、「従業員は会社の理念に共感しているか」「職場環境に満足しているか」といったテーマについて、全従業員や特定の部門全体といった広い範囲からデータを集めます。これにより、感覚的な理解ではなく、客観的なデータに基づいて組織の現状を正確に把握することが可能になります。

リサーチやアンケートとの違い

サーベイは「リサーチ」や「アンケート」と混同されがちですが、それぞれニュアンスが異なります。これらの違いを理解することで、目的に応じた適切な手法を選択できます。

| 項目 | サーベイ | リサーチ | アンケート |

| 目的 | 組織や個人の全体像を把握し、課題を可視化・改善に活かす | 特定のテーマに関する情報収集や仮説の検証を行う | 意識や満足度などを簡易的に把握する |

| 対象 | 従業員、チーム、組織全体など | 顧客、市場、文献など幅広い対象 | 特定の属性やタイミングの集団 |

| 位置づけ | 調査から分析、改善アクションまでを含む一連のプロセス | 情報を収集し、探求・研究する行為 | 情報を収集するための「手法」の一つ |

リサーチは、特定の問いに対して深く掘り下げて調べる「研究」や「探求」といった意味合いが強いです。一方、アンケートは、質問票を用いて情報を集めるという具体的な「手法」を指します。

つまり、サーベイは、アンケートという手法などを用いて組織全体の情報を収集し、分析・改善していくまでの一連のプロセス全体を指す、より包括的な概念と理解すると良いでしょう。

なぜ今、サーベイが重要なのか?

現代のビジネス環境において、サーベイの重要性はますます高まっています。働き方の多様化や人材の流動性が高まる中で、企業が持続的に成長するためには、従業員一人ひとりの声に耳を傾け、働きがいやエンゲージメントを高めることが不可欠です。

サーベイを通じて、離職の兆候やハラスメントなどの潜在的なリスクを早期に発見したり、従業員のエンゲージメントを低下させている要因を特定したりできます。

データに基づいた客観的な課題把握は、効果的な人事施策や組織改善の第一歩となるのです。

離職の予兆があったにも関わらず「なんとなく声をかけようと思った時には、もうすでに離職の意思が固まっていた」というよくある現場担当者の悩みも、サーベイで定量的に把握し、仮説立てて先回ることで改善されるでしょう。

【目的別】人事領域で活用されるサーベイの主な種類

人事領域で活用されるサーベイには、その目的に応じて様々な種類が存在します。ここでは代表的なサーベイを紹介し、それぞれの特徴を解説します。自社の課題や目的に合ったサーベイはどれか、確認してみましょう。

従業員エンゲージメントサーベイ:組織への貢献意欲を測る

従業員エンゲージメントサーベイは、従業員が企業や組織に対して抱く「貢献したい」という意欲や愛着心を測定するための調査です。 企業のビジョンへの共感度、仕事への熱意、組織への信頼感などを測る質問で構成されます。エンゲージメントの高さは、生産性の向上や離職率の低下と強い相関があるため、近年多くの企業が最重要指標の一つとして注目しています。

パルスサーベイ:変化の兆候をリアルタイムで把握する

パルス(Pulse)とは「脈拍」を意味し、その名の通り、短期間(週次や月次など)に簡単な質問を繰り返すことで、組織状態の変化をリアルタイムに把握する調査手法です。 5〜15問程度の少ない質問数で従業員の負担が少なく、継続しやすいのが特徴です。

施策実行後の効果測定や、職場環境の急な変化に対する従業員のコンディションをタイムリーに把握するのに適しています。

モラールサーベイ:従業員の士気や満足度を測る

モラール(Morale)は「士気」や「意欲」を意味し、モラールサーベイは従業員の仕事に対する満足度やモチベーションの状態を測定します。 「従業員満足度調査」とも呼ばれ、労働条件、職場環境、人間関係などに対する満足度を把握することが目的です。

従業員の士気が低い原因を特定し、働きやすい環境を整備するために活用されます。

組織サーベイ:組織の健康状態を総合的に診断する

組織サーベイは、組織全体の「健康状態」を多角的に診断するための調査です。リーダーシップの質、部門間の連携、組織風土、コミュニケーションの状況など、幅広いテーマを扱います。 企業の健康診断のように、組織が抱える課題を包括的に洗い出し、具体的な改善計画を立てるために用いられます。

これまで紹介した各種サーベイは、この組織サーベイの一種と捉えることもできます。

アセスメントサーベイ:個人の能力や適性を評価する

アセスメント(Assessment)は「評価」や「査定」を意味し、アセスメントサーベイは従業員個人の能力やスキル、行動特性などを客観的に測定するための調査です。 人材育成計画の策定、リーダー候補の選抜、適材適所の人員配置など、個人の評価や育成に特化した目的で活用されます。360度評価(多面評価)もこの一種に含まれます。

ストレスチェック:メンタルヘルス不調を未然に防ぐ

ストレスチェックは、従業員の心理的な負担の度合いを把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした調査です。日本では、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員を使用する事業場において年1回の実施が義務付けられています。 個人のストレス状態への気づきを促すとともに、職場全体のストレス要因を分析し、職場環境の改善につなげる役割も担います。

サーベイを実施する3つのメリット

サーベイを効果的に活用することで、企業は多くのメリットを得ることができます。ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。

組織の課題を客観的なデータで可視化できる

サーベイの最大のメリットは、これまで感覚的にしか捉えられていなかった組織の課題や従業員の意識を、数値やデータという客観的な形で可視化できる点です。

例えば、「なんとなく若手の離職が多い気がする」という感覚的な問題意識も、サーベイを行えば「A部署の若手は、上司とのコミュニケーションに不満を感じている割合が他部署より30%高い」といった具体的なデータとして把握できます。

これにより、課題の所在や原因を正確に特定し、的を射た対策を講じることが可能になります。

従業員エンゲージメントと定着率の向上が期待できる

サーベイを通じて従業員の不満や要望を吸い上げ、それに応える改善策を実行することは、従業員のエンゲージメント向上に直結します。 自分の声が会社に届き、職場が改善されていくことを実感できれば、従業員は会社への信頼を深め、「この会社で働き続けたい」と感じるようになります。結果として、優秀な人材の離職を防ぎ、定着率の向上につながるのです。

データに基づいた人事施策の立案が可能になる

サーベイで得られたデータは、人事施策の立案における強力な根拠となります。勘や経験だけに頼るのではなく、「どの部署の、どの階層に、どのような課題があるのか」というデータに基づいて施策を設計できるため、より効果的で納得感のある打ち手を実行できます。 例えば、研修プログラムの策定、評価制度の見直し、働き方改革の推進など、あらゆる人事施策の精度を高めることができるでしょう。

サーベイ導入で注意したい2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、サーベイの運用方法を誤るとデメリットが生じる可能性もあります。事前に注意点を理解し、対策を講じることが重要です。

従業員の負担増加や不満につながる可能性がある

サーベイへの回答は、従業員にとって業務時間内におこなうため、負担となり得ます。

質問数が多すぎたり、実施頻度が高すぎたりすると、「忙しいのに時間を取られる」「面倒だ」といったネガティブな感情を抱かせてしまう可能性があります。 こうした不満は、回答率の低下や不誠実な回答につながり、サーベイ自体の信頼性を損なう原因となってしまうのです。

実施後の対応がないと「やりっぱなし」で終わる

最も避けなければならないのが、サーベイを実施しただけで満足し、その後の改善アクションが伴わない「やりっぱなし」の状態です。

従業員は「結局、回答しても何も変わらない」と感じ、会社に対する不信感や失望感を抱いてしまいます。このような経験は、次回のサーベイへの協力意欲を著しく低下させるだけでなく、組織全体の士気を下げることにもなりかねません。

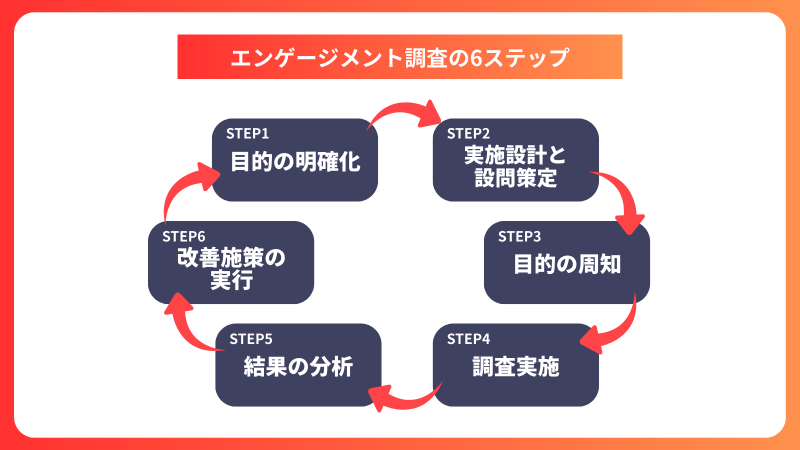

サーベイを成功に導く実施手順6ステップ

サーベイを効果的に実施し、組織改善につなげるためには、計画的な準備と実行が不可欠です。ここでは、サーベイを成功させるための標準的な6つのステップを解説します。

ステップ1:目的を明確化し、計画を立てる

まず、「何のためにサーベイを実施するのか」という目的を明確にすることが最も重要です。 「離職率の低下」「管理職の育成」「生産性の向上」など、具体的なゴールを設定します。目的が明確になれば、どの種類のサーベイが適切か、誰を対象にするか、どのくらいの頻度で行うかといった計画の骨子が自然と決まります。

ステップ2:目的に合ったサーベイと設問を設計する

設定した目的に基づき、調査項目(設問)を設計します。既存のサーベイツールを利用する場合は、そのツールが自社の目的に合っているかを吟味します。独自の設問を作成する場合は、どのような項目を設置すれば、現状で把握したい組織状態を測ることができるのかを、自社の事業モデルや理想の組織状態から逆算することが重要です。

ステップ3:社内への丁寧な説明と周知を行う

サーベイを実施する前に、従業員に対してその目的、回答期間、匿名性が守られることなどを丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。 なぜこのサーベイを行うのか、その結果がどのように活用され、従業員にとってどのようなメリットがあるのかを伝えることで、従業員は安心して本音で回答しやすくなり、回答率の向上にもつながります。

ステップ4:サーベイを実施し、回答を回収する

計画に沿ってサーベイを実施します。

PCだけでなくスマートフォンなど、様々なデバイスから回答できる環境を整えると、回答率が向上しやすくなります。回答期間の終盤には、未回答者へリマインダーを送るなどの働きかけも有効です。

ステップ5:結果を集計・分析し、フィードバックする

回収したデータを集計し、分析を行います。全体の傾向を把握するだけでなく、部署別、役職別、年代別などの属性でクロス集計を行うことで、より詳細な課題が見えてきます。 分析結果は、経営層や管理職に報告するだけでなく、プライバシーに配慮した形で従業員全体にも共有することが重要です。結果をオープンにすることで、組織課題に対する当事者意識を高めることができます。

ステップ6:具体的な改善アクションを実行する

分析によって明らかになった課題に対し、具体的な改善アクションを計画し、実行に移します。サーベイは、この改善アクションにつなげてこそ意味があります。 小さなことでも良いので、必ず何らかの改善策を実行し、その進捗を従業員に共有しましょう。「自分たちの声で会社が変わった」という実感を持つことが、次回のサーベイへの協力意欲や組織へのエンゲージメントを高めます。

サーベイの効果を最大化する4つのポイント

最後に、サーベイの効果をさらに高めるための重要なポイントを3つ紹介します。これらの点を押さえることで、より信頼性が高く、実用的なデータを収集し、組織改善のサイクルを効果的に回すことができます。

従業員が本音で回答できる「匿名性」を確保する

従業員が人事評価への影響などを懸念せず、率直な意見を表明できるようにするためには、回答の匿名性を確保することが絶対条件です。 回答データから個人が特定されることがないようにシステム的に担保し、そのことを従業員に明確に伝えましょう。安心して回答できる環境を整えることが、信頼性の高いデータを集めるための第一歩です。

回答の負担を考慮した設問数と期間を設定する

従業員の負担を最小限に抑えることも、質の高い回答を得るために重要です。設問は本当に必要なものだけに絞り込み、回答にかかる時間の目安を事前に伝えましょう。

サーベイを継続し、PDCAサイクルを回す

サーベイは一度きりのイベントで終わらせず、定期的に実施してこそ真価を発揮します。 定点観測を行うことで、組織の変化を時系列で把握し、実行した施策の効果を測定することができます。サーベイ→分析・改善→施策実行→計画というPDCAサイクルを継続的に回していくことが、持続的な組織改善につながるのです。

測って終わりにせず、改善策を実行する

一番もったいないパターンが、せっかく準備してエンゲージメント調査をおこなって課題を特定したのに、具体的な改善施策の実行まで繋げられていないという事態です。

調査結果をもとに、組織課題が生じている原因に対してどのような施策を実行するか、経営層や現場社員の意見も取り入れながら進めていきましょう。

従業員のエンゲージメントの向上施策と事例についてより詳しくした記事もございますので、併せてご覧ください。

“測って終わりにさせない” エンゲージメント調査ツール、ourly survey

ourly surveyは、自由な設問設計と施策立案・実行までを支援する“測って終わり”にさせない調査ツールです。

細かい分析機能で組織課題を可視化

「所属/部署」「役職」「職種」「拠点」などのユーザー属性で回答結果を分析することが可能です。理念の浸透度合いや、エンゲージメントが低い層を見える化できます。

組織課題に応じた自由な設問

従業員エンゲージメントの向上や人事施策の成果測定、ビジョンの浸透度合いの計測など、自社が手に入れたい組織状態から逆算して自由に質問の作成が可能です。

行動データを組み合わせた分析

弊社が提供するweb社内報「ourly」の閲覧行動とサーベイで集計した結果をクロス分析することで、組織改善のサイクルを加速させます。

一気通貫した改善支援

弊社の組織開発コンサルタントが、サーベイで集計した結果をもとに組織課題の特定や改善施策の提案、実行を支援します。

以下の資料では、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

まとめ

本記事では、サーベイの基本的な意味から、リサーチやアンケートとの違い、目的別の種類、実施のメリットとデメリット、そして成功に導くための具体的な手順とポイントについて解説しました。

サーベイは、単なるアンケート調査ではなく、組織の現状を客観的に可視化し、従業員の声に耳を傾け、データに基づいた改善アクションへとつなげるための一連の戦略的なプロセスです。

正しく設計・運用すれば、従業員のエンゲージメントを高め、働きがいのある職場環境を創出し、ひいては企業全体の成長を促進する強力なエンジンとなります。ぜひ、本記事を参考に、自社の組織課題解決に向けたサーベイの活用を検討してみてください。