経営において、従業員のモチベーションやエンゲージメントの把握に有効な「離職率」は、気になる指標の1つになっています。

そこでこの記事では、

- 離職率とはどうやって計算されているの?

- 自社の離職率は平均と比べて高いの?低いの?

- 原因と対策方法は?

- 離職率が高いことは問題?

といった疑問に、網羅的にお答えしていきます。

一方で、社会変化の激しい現代において、離職率は有効な指標なのか、その真偽を問い直す声も見受けられます。最終章にて、今後の離職率の正しい捉え方や、経営方針についても言及しています。

自社の企業経営に役立つ情報量となっているので、気になるトピックをご覧ください。

離職率とは?

離職率とは、ある時点の社員数に対する、一定期間で離職した社員の割合を表す指標のことです。一般的には、1年もしくは3年の期間で測られます。新入社員の離職率を測ったり、任意の時点から1年の離職率を測ったりもされます。

自社の離職率測定の際には、目的によって期間や対象を決めましょう。

逆に他社と離職率を比較する際には、他社の離職率の測定方法に注意が必要です。

離職率の測定方法

厚生労働省では、離職率の計算方法を以下のように定義しています。

離(入)職率=「一定期間内の離(入)職者数」÷「1月1日現在の常用労働者数(年齢階級別は6月末日現在の常用労働者数)」×100

厚生労働省によれば、1月1日を期首として離職率を計算するように定義されています。

では例として、社員の離職率を測る会社Aと、新入社員の離職率を測る会社Bをみてみましょう。

会社A(1年間での離職率を測定する)

2020年1月1日時点で、社員100人が在籍し、同年12月31日までに10人離職

10÷100×100=10(%)

会社B (新入社員の3年間での離職率を測定する)

20人新規採用したが、3年以内に4人離職

4÷20×100=20(%)

以上のように、新入社員数や1月1日の社員数と、離職者数がわかれば簡単に算出できます。自社の離職率がわかったら、後述の日本の区分別平均と比べてみましょう。

日本の平均離職率

厚生労働省から発表されているデータを紹介しています。自社の離職率の評価にご活用ください。

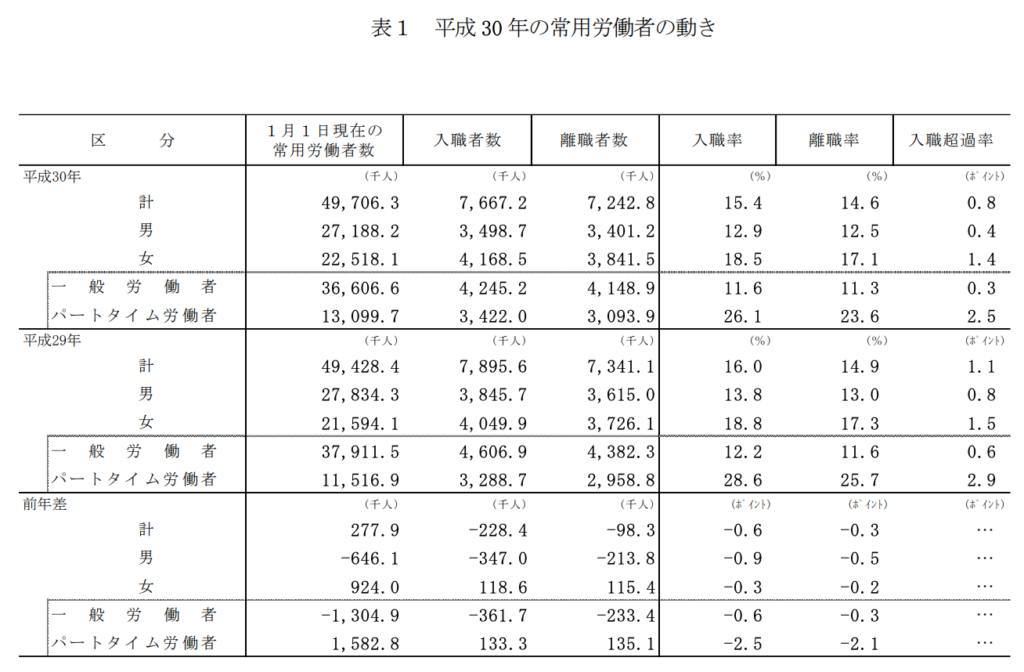

まずは、日本全体の企業の平均離職率です。表の右から2番目の列を参考ください。

(引用:厚生労働省, 「平成 30 年雇用動向調査結果の概況 」 〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/19-2/dl/gaikyou.pdf〉,2020年9月閲覧)

11.3%と出ています。自社の離職率と比べていかがでしょうか。

離職対策を行うために、より詳細な原因分析をしていきます。産業別、性別、年齢別、離職理由別の離職率平均と比較し、自社の離職率を高めている1番の原因を特定しましょう。

産業別離職率

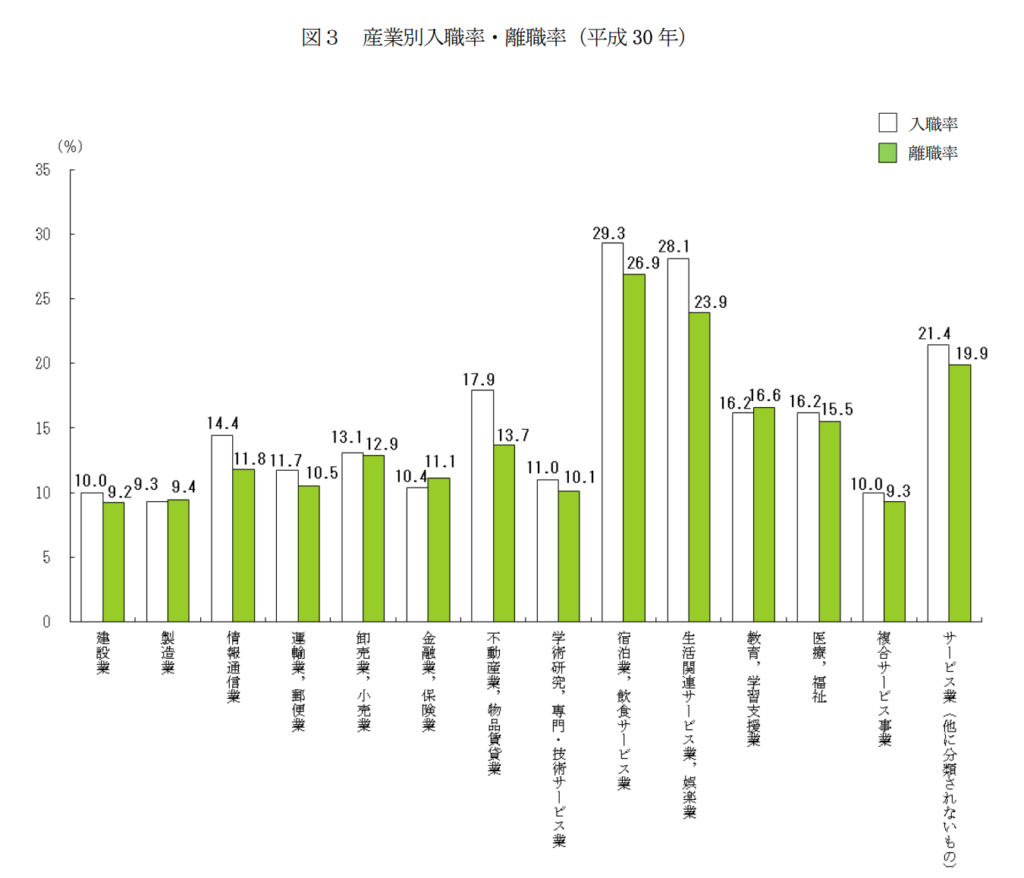

こちらの棒グラフは、平成30年の日本全体の産業別離職率を表しています。産業ごとに差が大きくなっています。

(引用:厚生労働省, 「平成 30 年雇用動向調査結果の概況 」 〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/19-2/dl/gaikyou.pdf〉,2020年9月閲覧)

情報通信業や金融・保険業が平均の11.3%程度だと分かります。

宿泊・飲食などのサービス業は30%弱と、比較的高くなっています。高い非正規労働者の割合が、離職率に影響を及ぼしているのでしょう。

反対に建設業や製造業、郵便局や協同組合を指す複合サービス業は9%台と低い値ですね。

性別、年齢階級別離職率

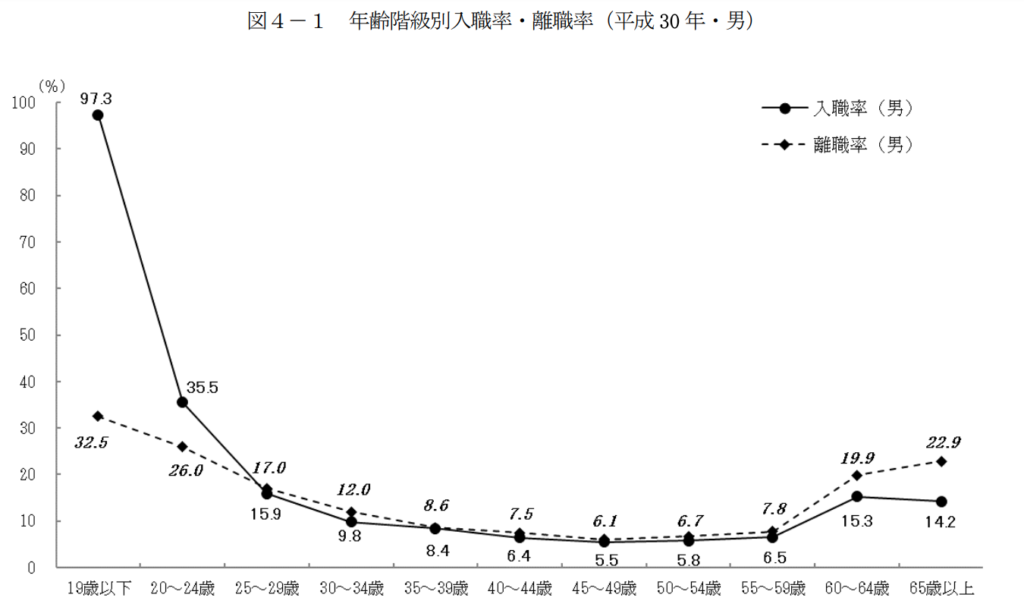

日本全体の性別、年齢階級別に離職率が表されています。両方とも平成30年のデータです。

上が男性、下が女性のグラフで、両グラフとも点線が離職率を表しています。

(引用:厚生労働省, 「平成 30 年雇用動向調査結果の概況 」 〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/19-2/dl/gaikyou.pdf〉,2020年9月閲覧)

男女ともに若い世代の離職率は高く、定年の60歳近くまで離職率は低下する傾向にあります。また全体的に、男性に比べ女性の方が離職率が高くなっています。

離職理由別離職率

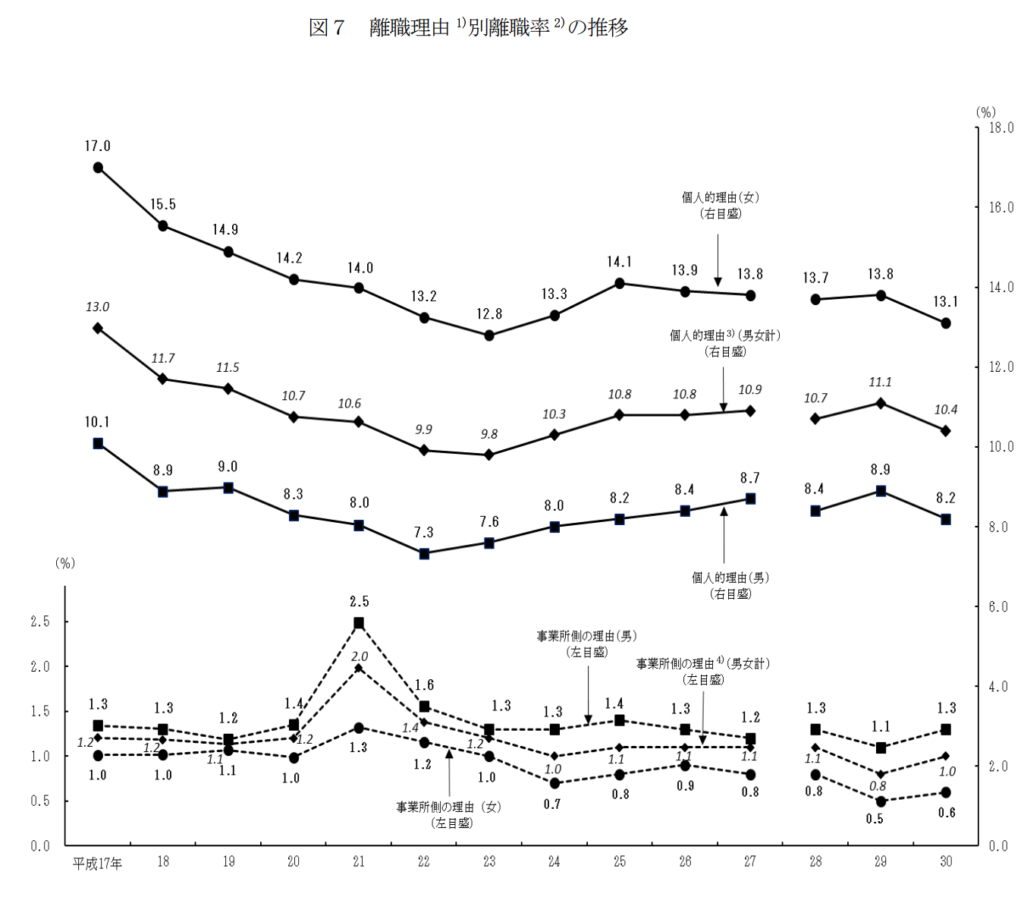

離職理由別に離職率が計算されています。1番右の平成30年度の値を参考ください。計算方法は、「離職理由別離職者数÷1月1日の従業員数」です。

離職理由は「個人的理由」と「事業所側の理由」の2つに分けられています。

個人的理由とは「結婚」「出産・育児」「介 護・看護」及び「その他の個人的理由」の合計です。

事業所側の理由は「経営上の都合」「出向」及び「出向元への復帰」の合計です。

このデータは、個人による報告ではなく事業所の報告から作成されています。

(引用:厚生労働省, 「平成 30 年雇用動向調査結果の概況 」,〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/19-2/dl/gaikyou.pdf〉,2020年9月閲覧)

離職理由は、事業所側の理由よりも個人的理由の方が割合が高くなっています。

個人的理由による離職は、女性の方が多く、男女平均は10.4%。事業所側の理由による離職は、男性の方が多く、男女平均は1.0%です。

以上から自社の離職率はどの分野で、どれほど平均と差があるのかを特定できたかと思います。対策方法は後述していますので、そちらを参考ください。

離職率の高さが及ぼす悪影響

離職率の高さが、どのような悪影響を企業に及ぼすのかを以下4点にまとめました。

(1)経営が困難になる(現在・将来)

(2)若手育成投資が無駄になる

(3)世間イメージの下落につながる

(4)新たな働き手の獲得が困難になる

(1)経営困難になる(現在・将来)

会社を支える人材が離職することにより、現在、もしくは将来の経営が困難になります。

急な離職者が出た場合には、追加で採用費用がかかります。また、将来経営を任せるために育成していた人材や、現在成果を出している人材が離職してしまえば、会社のこれからへの不安は高まるでしょう。

(2)若手育成投資が無駄になる

将来の活躍を見込んで育成を行う、若手への育成投資が無駄になってしまうかもしれません。事実、産労研究所が行った分析によると、2019年度の1人当たり教育研修費予算額は、4万円弱です。特に中小企業では増加傾向にあります。投資をするからには、ぜひ自社の成果に還元してもらいたいですよね。

(3)世間イメージの下落につながる

離職率が高いことにより、待遇や環境が悪くブラックな会社であると認識され、世間イメージの下落につながる可能性があります。

このことを考えると低い離職率である方が一般的にはいいでしょう。

(4)新たな働き手の獲得が困難になる

新卒3年離職率は2021年度四季報に掲載されることが決まっています。ご存知の通り、四季報は就活生が参考にする資料です。

過労死という言葉が有名になった日本において、離職率には敏感であると考えられます。特に高い離職率が与える悪影響は大きいと思われます。

離職の原因とは

離職の原因を9点に分けて解説します。データは厚生労働省発表の統計データを参考にします。

(引用:厚生労働省 , 「第6回21世紀成年者縦断調査 (国民の生活に関する継続調査)結果の概況」、5 仕事をやめた者の退職理由」, 〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen09/kekka3-5.html〉, 2020年9月閲覧)

(1)収入が少なかったから

転職した男性の40.7%がこの理由を挙げており、男性で最も多い離職理由となっています。

特に中小企業で多い理由となっているはずです。この理由が高くなっている原因は、社員と給与を決める経営者の、給与に対する認識のズレが挙げられるかもしれません。

(2)労働時間が長かった、休暇が少なかったから

こちらも男女ともに30%台と、比較的多い離職理由となっています。

この理由の背景には、残業がどれほどあるのか、産休・育休制度がどのようになっているのか、といった視点への注目の高まりがあります。近年「ワークライフバランス」という言葉をよく耳にするようになりました。若者の間で、働くことへの価値観が変化しているように感じられます。

(3)会社の将来・経営方針に不満を感じたから

こちらも男女ともに20~30%台と多い離職理由となっています。

特に昨今はVUCA時代(※)と呼ばれ、将来は予想しづらく不確実です。さらに新型コロナウイルスの流行で、会社の将来に対して不安な感情を抱く社員が増加していることが明らかになりました。

※Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの単語の頭文字をとった造語。 取り巻く社会環境の複雑性が増し、次々と想定外の出来事が起こり、将来予測が困難な状況を意味する言葉

VUCA時代について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(引用:アットプレス, ミドル世代の「転職理由」実態調査 ー『ミドルの転職』ユーザーアンケートー, 〈https://www.atpress.ne.jp/news/226388〉, 2020年9月閲覧)

(4)正当に評価がされなかったから

男女ともに離職理由の約20%を占めています。

「評価されている」という実感は、社員のモチベーションに貢献します。また、モチベーションのみならず、社員のエンゲージメントにも良く機能するため、評価制度は大切だということがわかります。

エンゲージメントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(5)希望する仕事ではなかったから

男女ともに離職理由の約10%を占めています。

この離職理由の原因は、採用の段階にあるかもしれません。就活者と会社側での情報のすり合わせが必要だったと考えられるでしょう。

(6)人間関係がうまくいかなかったから

女性の離職理由の約20%、男性だと約10%がこの離職理由となっています。

データから女性の方が、職場の人間関係をマイナスに感じて離職しやすいことがわかります。この原因の1つとして、女性に対するハラスメントも含まれていると考えられます。

(7)結婚・育児、出産のため

非正規雇用の女性の離職理由として、約10%と高くなっています。一方で、正規雇用の男女の離職理由としては、全体の1%程度と低い値になっています。

(8)契約が終了した・一時的、不安定な仕事だったから

こちらの離職理由も、非正規雇用の男女で高くなっています。

「一時的な仕事・不安定な仕事だったから」という理由を選択している人は、離職し正規雇用になったケースも多くなっています。

(9)新しい仕事が見つかったから

男女の非正規と男性の正規雇用で、10~20%と離職理由として多いです。

背景には人材の流動性の高まりが挙げられるでしょう。詳しくは後述しておりますので参考にしてください。

離職率の改善なら ourly

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

離職低下を目指す改善策とは

離職の原因に対応する、具体的な施策を5つ紹介します。

前章の一般的な離職の理由や、自社の現状と照らし合わせながらご覧ください。

1. 給与の体系を見直す

男性の離職理由、1位「(1)収入が少なかったから」に対応した施策です。

具体的な見直し方として、給与体系の問題点を見つけ、そこを改善しましょう。例えば、年功序列型の給与体系そのものや、歩合と基本給の比率、評価方法などが挙げられると思います。

見直しの始めには、従業員アンケートを行うことが有効です。どこの部署の人が、何に不満を持っているのか、明確化することができます。例えば上記のような年功序列の仕組みなのか、評価制度なのかが明らかになるでしょう。

2. 労働時間関連を見直す

「(2)労働時間が長かった、休暇が少なかったから」に対応した施策です。

こちらも社員のインサイトを把握するため、従業員アンケートから始めるといいでしょう。アンケートでは、社員全体の選好する労働時間を把握することができます。

具体的な施策としては、フレックス制度の導入が挙げられます。日本では企業全体の5%程度、特に社員の多い企業がフレックス制を導入しています。

(引用:厚生労働省, 平成 30 年就労条件総合調査の概況, 〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/18/dl/gaikyou.pdf〉, 2020年9月閲覧)

3. 経営層の持つビジョンを社員と共有する

「(3)会社の将来・経営方針に不満を感じたから」に対応した施策です。

経営層とのインナーコミュニケーションの充実で、会社の将来への不満を軽減できます。

ビジョンやミッションといった経営理念は、会社の長期的な経営方針です。会社のこれからを表す経営方針を共有し、共感してもらうことで、安心感が高まり、会社の将来や経営方針に不満を感じる可能性を減らせます。

ビジョンやミッションの共有に有効な具体的な施策として、社内報があります。

社内報や詳しいインナーコミュニケーションの解説については、こちらをご参考にしてください。

4. 評価体系を見直す

「(4)正当に評価がされなかったから」に対応した施策です。

評価制度を整備する目的は、離職対策の他にも、2つ挙げられます。

(1)評価方法の開示で、会社の経営理念にそった行動を促す

(2)社員の仕事の分析から、人材を最適に配置する

より具体的な施策として、「タレントマネジメント」と「ピアボーナス®️」があります。

人事マネジメントに関するより詳細な説明や、評価の仕組みとして有名なピアボーナス®️について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

「ピアボーナス®️」はUnipos株式会社の商標または登録商標です。

「ourly Magazine.」では商標権者Unipos株式会社から使用許諾を得た上で記事にしています。

5. 社内コミュニケーションを見直す

「(6)人間関係がうまくいかなかったから」に対応した施策です。

人間関係が良好であれば何よりですが、それ以前に人間関係を負担に感じさせないことが、離職対策になります。

社会的にもリモートワークの浸透や、人材の流動化で「インナーコミュニケーション施策」に注目が集まっています。例えば、オフィスレイアウトの変更や、社内イベントの実施、web版の社内報の活用です。

インナーコミュニケーションについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご蘭ください。

若手新卒層の離職率

第1章で掲載した厚生労働省のデータから、若手新卒層の離職率が比較的高いことがわかりました。

男性では25~29歳の離職率は17.0%。女性の同階級でも同様に、23.4%です。会社の将来を期待できる若手の離職は、会社にとってのリスクでしょう。

(引用:厚生労働省, 平成 30 年雇用動向調査結果の概況,〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/19-2/dl/gaikyou.pdf〉,2020年9月閲覧)

離職原因

若手ならではの特別な離職理由として、就活段階と入社後でのイメージのギャップが挙げられます。

また、3章であげたものと同様の離職理由も考えられます。例えば、「会社の将来に不安を感じた」「自らの能力・資格を活かせなかった」などです。

個人的な見解ですが、若手社員は仕事に慣れていないため、さまざまなことに不安を抱きやすいと思います。特に社内の人間関係には繊細な注意が必要でしょう。

対策

採用を見直すことで、離職率を低下させることができます。面接段階から、就活生の想像する仕事環境と、実際の仕事環境のギャップをできるだけ減らしましょう。また、4章と同様の対策を打つことも有効です。

その際、離職理由を調査することで、若手の不安を的確に把握することができます。調査方法としてはアンケートや1on1が挙げられます。丁寧な調査で離職されにくい会社を作ります。

【資料】エンゲージメント向上に繋げる社内コミュニケーション施策の設計方法

社内コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。

そこで弊メディアでは、「自社にあった社内コミュニケーション施策の選び方」、「施策設計方法」「活用事例」をまとめた資料を作成しました。

組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。

資料はこちら:https://ourly.jp/document/download_internalcommunication/

外部変化に伴う離職率の捉え方

離職に対する考え方は、外部環境の変化とともに変容しています。

2010年代から世界はVUCA時代と言われ、一つの会社に勤め上げる価値観が変化し、人材の流動化が進んでいます。日本では進行する終身雇用制度の崩壊が分かりやすい変化ですね。

海外では成果主義型の雇用が広がり、転職が当たり前となっているようです。アメリカの労働者は平均4.4年に1回転職しています。

上記のような外部変化に合わせて、会社の長期存続のために、離職への対応だけでなく経営方針を見直すことも1つの有効な手段かもしれません。

また、これから会社・社員には、今成果を出し切れる力が必要となっています。離職・転職を前提とするならば、社員のエンゲージメント向上のための施策が有効でしょう。

VUCA時代、エンゲージメントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(FAST COMPANY, The Four-Year Career〈https://www.fastcompany.com/1802731/four-year-career〉, 2020年9月閲覧)

離職率は経営において重要な指標

離職率は自社の課題を発見するために、有効な指標です。厚生労働省が出す日本企業の離職率平均と比較することで、自社の課題を発見できます。

社会的にはVUCA時代と呼ばれるほど将来の不確実性が高く、人材は流動的です。優秀な人材には自社に残ってもらうために、給与体系の見直しや、社内報などを活用した経営理念の共有などが有効でしょう。

一方で社会的には、離職の捉え方が変化してきているともいえます。離職・転職が当たり前になる中では、社員のエンゲージメント向上が重要です。

閲覧ありがとうございました。この記事が会社経営の参考になれば幸いです。