近年、「タレントマネジメント」という言葉を耳にすることが増えたのではないでしょうか。

現在、人事領域で注目されているキーワードで、タレントマネジメントシステムを導入・検討している企業が増えています。

そこで今回、この記事では、タレントマネジメントの意味や注目される背景、メリットや注意点、導入事例など詳しく解説します。

この記事が、何かしらのお役に立てれば幸いです。

タレントマネジメントとは?

タレントマネジメントとは、従業員が持つ資質(=タレント)やスキルを最大限発揮できるように、戦略的に人事マネジメントを行う取り組みのことを指します。

タレントマネジメントの概念は、1990年代のアメリカで提唱され始めました。

そのころ日本では終身雇用制度が採用されており、基本的には同じ企業で勤め上げるのが当たり前でした。また昇進についても年功序列制度が導入されていたため、個人の能力よりはどれだけ企業の命令通りに働けるのかが重要視されていました。

しかし、近年は時代の変化により終身雇用制度が崩壊、就労に関しての価値観が変化しています。

そんな理由から日本では2011年頃から、最新のマネジメント方法としてタレントマネジメントが注目され始めているのです。

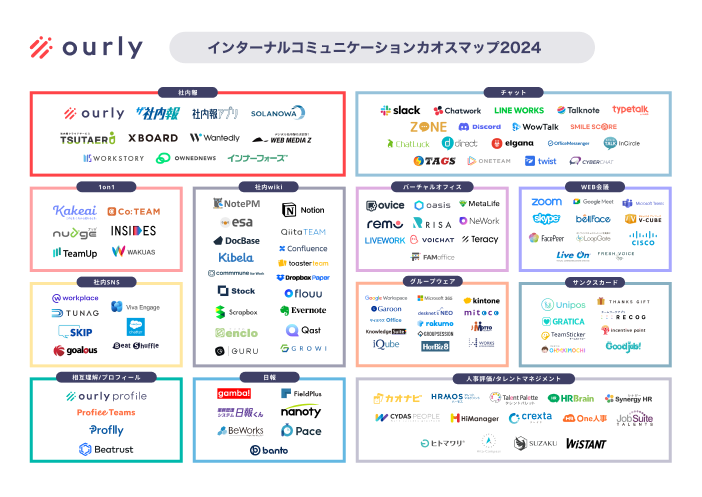

また、タレントマネジメントを行うサービス・ツールのことを、タレントマネジメントシステムと呼びます。例えば「タレントパレット」や「カオナビ」など、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

タレントマネジメントが注目されている背景とは?

タレントマネジメントが注目されている背景は3つあります。

- 背景1:日本企業の国際競争力の低下

- 背景2:生産性の重要度の高まり

- 背景3:技術革新でタレントマネジメントが簡易化

それぞれ詳しく解説します。

背景1:日本企業の国際競争力の低下

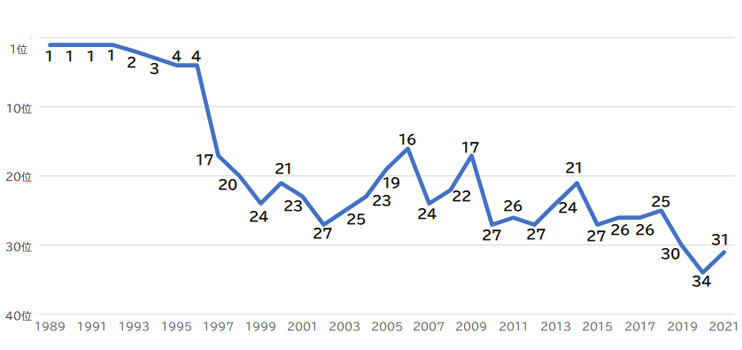

IMD(国際経営開発研究所)が作成する「世界競争力年鑑」によれば、日本の国際競争力はバブル期以来、低下傾向にあります。

この調査結果を詳しく見ると、日本企業の弱みは人材活用にあることがうかがえます。

国際的に見ても日本の教育水準は高いのです。しかしそうした優秀人材を、ビジネスにうまく活用できていない点に課題があります。

確かに、一人ひとりを柔軟に企業へと接続ないし活用する手段として、タレントマネジメントは有効な概念です。

背景2:生産性の重要度の高まり

働き手の獲得難化も、タレントマネジメントが注目されている大きな理由でしょう。

少子高齢化による労働人口の減少や人材の流動化により、年々採用は難しくなってきており、優秀な人材を定着させる必要が出てきました。

また、働きかた改革が進められることによって、長時間労働への規制はより一層厳しくなり、生産性向上に注力する会社数が増加傾向です。

そのため、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高めたり、従業員の能力が最大限発揮させたりするよう、適正な人材配置や育成といったタレントマネジメントが、一つの解決策として注目されています。

背景3:技術革新でタレントマネジメントが簡易化

技術革新により、タレントマネジメントは比較的簡単になっています。

いわゆるHRテクノロジー(HRtech)の発展はめざましく、市場規模も拡大しています。

「従業員の特徴を踏まえた、人材の適正配置」と言われると、難しそうに聞こえるかもしれません。しかし、ツールを活用することによって、客観的な指標を用いたタレントマネジメントが容易にできます。

タレントマネジメントの目的・効果

ここでは、タレントマネジメントの目的・効果について説明します。

タレントマネジメントの目的・効果は以下の5つです。

- (1)人材の適正な配置

- (2)人材の適切な育成

- (3)人材の適切な評価

- (4)採用基準の明確化

- (5)離職防止

それぞれ詳しく説明します。

(1)人材の適正な配置

従業員の能力や経験、価値観を把握しておくことで、適材適所に人材を配置することができます。

日本企業、特に大手企業であれば、一度部署が決まればそのまま同じ部署で働くということが一般的です。

しかし、従業員の苦手なスキルや価値観を求められる部署に配属されてしまうと、なかなか成果を上げることは難しいでしょう。

企業側が従業員のことを把握し、適材適所に配置することで従業員のモチベーション、労働生産性や成果の向上に繋がり、企業にとっても従業員にとってもwin-winです。

また、新規プロジェクト立ち上げの際に、最適な人材をアサインできるなど、スピーディーな事業展開も可能となります。

(2)人材の適切な育成

従業員がどのようなキャリアパスを描いているのか、どのようなスキルや経験を得たいと考えているのか把握することで、適切な育成が可能になります。

それに沿ったフィードバックをしたり、業務を与えたり、研修を実施したりすることで、従業員の意欲やスキルの向上に繋がり、自社の業績向上が見込めます。

(3)人材の適切な評価

能力に応じた適切な評価が出来ることもタレントマネジメントの目的・効果の1つです。

これまでの日本では、不透明な評価による配置転換やそれによる従業員のモチベーションの低下がしばしば起きていました。

従業員の能力の把握や評価項目を明確にすることで、適切な評価が可能となります。

また、従業員の能力や評価を可視化することで、埋もれていた人材を発掘することも可能です。

従業員の評価について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(4)採用基準の明確化

タレントマネジメントをすることで、採用にも大きく役立ちます。

従業員の能力を可視化、管理することで、業務を推進するにはどのようなスキル・能力・経験が必要なのか定義できます。

また、選考中の求職者や内定者に対しても、「どんな働きを期待しているのか、企業としては何を与えられるのか」を伝えることができるので、安心感を与えることができるでしょう。

(5)離職防止

離職防止もタレントマネジメントの非常に大きな効果の1つです。

タレントマネジメントによって、従業員の能力と業務内容のすり合わせが企業側としっかりできており、企業と従業員が同じ方向を向いているので、モチベーション高く仕事に取り組むことができます。

また、従業員が悩んだりストレスを抱えているときも最適なマネジメントができるので、離職防止に繋がります。

タレントマネジメントの導入ステップ

タレントマネジメントの概要やメリットを説明してきました。

ここからは自社にタレントマネジメントを導入出来るように、導入ステップについて解説します。

タレントマネジメントの導入ステップは以下の通りです。

- ステップ1:目的の明確化

- ステップ2:タレントの把握とデータ化

- ステップ3:採用・育成・配置の計画と実行

- ステップ4:人材の評価(効果観察・成果の観察)

- ステップ5:データの管理とそれによる改善

それぞれについて詳しく解説します。

ステップ1:目的・目標の明確化

まずタレントマネジメントを導入する目的・目標を定めましょう。

目的は基本的に、経営戦略や人事戦略に即した内容で定めます。例として「10年後に〇〇な人材が多い、〇〇な会社にする」などが挙げられます。

自社の課題は何なのか、導入することで何を解決できるのか、ゴールは何なのかを明確にすることで、意味のあるタレントマネジメントを行えるでしょう。

また、目標(数値)まで具体的に定めることで、行うべき施策がわかりやすくなります。

例えば、「〇〇なタレント(特徴)を持った社員を〇〇人増やす」「〇〇事業部には〇〇なタレントを持った社員を…」など、タレント(特徴)と社員数で目標設計します。

ステップ2:タレントの把握とデータ化

次はタレントの把握・蓄積を行いましょう。

従業員全ての経歴や顔写真、実績、評価、キャリアプランなど人材に関するありとあらゆる情報を調査・可視化、さらにデータとしてまとめます。

人材に関する情報は、セキュリティなどの観点で適切な従業員が扱えるようにし、定期的なアップデートをすることが大切です。

従業員数が多い場合は、タレントの特徴ごとにグルーピングします。

これらのデータをもとに、「目的・組織の理想像」と「現状」の差異を見つけ、施策の計画・実行にうつりましょう。

ステップ3:採用・育成・配置の計画と実行

タレントの把握が一通り終わったら、人事戦略上、必要な人材と現状を整理しましょう。

今いる人材で万事解決出来ればいいですが、多くの場合は理想に対してのギャップがあるかと思います。

このギャップを埋めるために、今いる人材の適切な配置や、理想の状態までの育成を検討しましょう。

自社にないタレントが必要だったり、教育に時間をかけられない場合は、外部から新規採用を実施します。

この計画と実行が、タレントマネジメントの最も重要な部分です。特に計画を具体的にまとめながら、着実にPDCAを回していきましょう。

ステップ4:人材の評価

次は、人材の評価を行います。

タレントが想定していた能力を発揮できているか、能力は向上しているか、またモチベーションの増減はどうかなどをチェックしましょう。

この情報は将来の人材配置の判断材料になるので、ステップ2のデータと一緒に蓄積させることが重要です。

評価の方法としては、幅広い情報を収集できる「1on1ミーティング」が有効です。

ステップ5:データの管理とそれによる改善

最後のステップは、データの管理と改善です。

ステップ4で得たデータを基に、必要があれば計画の練り直しを行いましょう。また、特定のタレントの成長が見られないのであれば、研修制度を活用することも有効です。

うまくいかなかった場合、何がいけなかったのか、次どうするかのPDCAサイクルを出来るだけ早く回すことが大切です。以下の記事ではタレントマネジメントで起こりがちな失敗をまとめています。

タレントマネジメントの注意点

タレントマネジメントの注意点は以下の通りです。

- 注意点1:タレントの適切な把握・管理

- 注意点2:自社に合う方法・システムで行うこと

- 注意点3:データを収集し、改善を繰り返すこと

- 注意点4:人事と現場マネージャーの連携

注意点1:正確なタレントの把握・管理

正確なタレントの把握と管理はタレントマネジメントにおいて一番大切と言っても過言ではありません。

タレントの把握と管理が正確でなければ、人事戦略が崩れてしまうからです。

タレントの把握と管理において、現場マネージャーと管理者との連携は不可欠な要素でしょう。

人材配置や教育の際に、タレントの事前情報をしっかり共有しておかないと、ギャップが生まれてしまいます。

情報管理においても理解がなければ形骸化してしまう恐れがあるので、現場マネージャーとのすり合わせは入念に行いましょう。

注意点2:自社に合う方法・システムで行うこと

自社に合う方法を模索しましょう。

現在、タレントマネジメントシステムにはさまざまな種類があり、それぞれのシステムにメリット・デメリットがあります。

雑にシステムを導入してしまうと、工数や機能の過不足が発生するなど、問題が多発します。業種、従業員数、管理者、自社のニーズを満たしているか、人事戦略などを踏まえた上で、最適なシステムを選択しましょう。

もちろん、自社開発するのも1つの選択肢です。

注意点3:データを収集し、改善を繰り返すこと

データを収集し、改善を繰り返すことが大事です。

当たり前ですが、システムを導入して、計画を立てて、1通りやれば終わりなんてことはありません。データ収集の継続や改善の繰り返し抜きに、タレントマネジメントは成立しません。

逆にデータ収集に偏りすぎたり、改善に偏りすぎても意味がありません。

四半期や半期など、適切なタイミングで振り返り、評価と改善を繰り返しましょう。

注意点4:人事と現場マネージャーの連携

現場社員の育成は、現場マネージャーの仕事と言っても過言ではありません。そのためタレントマネジメントにおいて、人事と現場マネージジャーの連携は欠かせないのです。

まずは組織全体にタレントマネジメントの導入を通知し、マネージャーにはより具体的に戦略を伝えるようにしましょう。

部下の育成に不適切な上司がいる場合は異動なども考慮に入れます。

タレントマネジメントシステムの選び方

ここからは、タレントマネジメントシステムに焦点を当て、選び方と有名なツールを紹介します。

まずはタレントマネジメントシステムの「選び方」です。以下3つの要素を判断軸として設定し、自社に適したツールを選ぶと良いでしょう。

- 価格

- 目的

- サービス

タレントマネジメントシステムについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

価格:導入コストと維持費用はいくらかかるか

まずは、価格面での検討が必要です。

導入時の初期コストはもちろん、ランニングコストも正確に計算し、無理なく使い続けられる範囲かを考えます。

多くのタレントマネジメントシステムでは、プランや利用人数に合わせて料金が変動します。

今後従業員の数が増えたときや、部署再編成による管理者アカウントの増設があったときのことも考え、検討していくことがポイントです。

目的:ニーズを満たせるか

次に、タレントマネジメントシステムを導入するに至ったニーズを満たせるツールか、検討していきます。

例えば人事配置などに役立てたい場合、労務管理ツールと連携できるシステムであれば、利便性が高まります。

まずは自社がタレントマネジメントシステムに何を望むか、目的から具体的に書き出してみましょう。

サービス:手厚いサポートを受けられるか

電話やチャットでのサポートに対応しているか、オンボーディングサポートが手厚いかなどを比較し、選定していくことも有効です。

また、営業担当と別にカスタマーサポート担当がつくかなど、ツールごとにサポートの質が異なることを理解しておきましょう。

既に導入している企業からの口コミ・評判も参考にしながら、実績重視で選ぶ方法もあります。

タレントマネジメントシステム 3選

タレントマネジメントにはどんなサービスがあるのか紹介します。

本記事では、タレントマネジメントシステム「タレントパレット」「カオナビ」「HRBrain」を紹介します。

より詳しい特徴や多くのツールを検討したい方は、こちらの記事をご覧ください。

タレントパレット

「タレントパレット」は株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供するタレントマネジメントシステムです。

タレントパレットは従来の人事情報(社員データや経歴データなど)に加え、社員アンケート、スキル情報、適性検査や評価なども一括管理・分析が可能であり、「多彩な人材の見える化・分析を実現するシステム」となっています。

これにより、採用管理から人材の最適配置、育成、評価や離職防止まで全てをカバーすることができます。

公式サイト:https://www.talent-palette.com/

カオナビ

「カオナビ」は、株式会社カオナビが提供するタレントマネジメントシステムです。

カオナビは、顔と名前が一致しないというシンプルな悩みを解決するために作られたツールで、現在5年連続シェアNo.1の実績を誇っています。

顔と名前を一致させるだけでなく、一人一人の人事情報やスキルも管理できるため、スピーディーな人材配置やコミュニケーションの促進が可能となります。

公式サイト:https://www.kaonavi.jp/

HRBrain

HRBrainは、株式会社HRBrainが提供するタレントマネジメントシステムです。

顧客満足度No.1を掲げるサービスであり、人事評価から人材データの管理・活用までノンストップで実現できることが特徴です。

そのシンプルさが業務効率化を促進すると評判を呼んでいます。

公式サイト:https://www.hrbrain.jp/

タレントマネジメントの成功事例

ここでは、実際にタレントマネジメントを導入して、成功した事例を紹介します。

株式会社エス・エム・エス・キャリア

介護・医療分野において人材紹介や求人情報などのサービスを展開する株式会社エス・エム・エス・キャリアが、「タレントパレット(Talent Palette)」を導入した事例を紹介します。

課題

当時利用していた人事システムでは、扱える情報が限定されている、複数のツールを用いらざるを得ない、といった状況でした。

そのため、各種情報を手作業で関連づけてレポートすると言った非効率な仕事が頻繁に発生していました。

導入目的・内容・効果

多くの従業員を抱え、かつ全国に事業を展開する中で、従業員情報を一元的に管理したり、社員間のコミュニケーション活性化や組織戦略の推進が目的です。

これらを解決する最適なシステムが「タレントパレット(Talent Palette)」でした。

このシステムを導入することによって、以下のようなことが可能となりました。

- 全社レベルで人事情報を一元管理・可視化することによって、全国にある事業所を超えた従業員間のコミュニケーション活性化。それによる組織連携の強化

- 従業員一人一人に最適なキャリア教育の実施

- 従業員の能力やキャリアプランに応じた人材の最適配置

また、タレントパレットが得意とする“人材の見える化”機能を使って、人材の情報把握・分析がワンストップで行えるようになり、組織戦略を推進させることに成功させました。

株式会社サイバーエージェント

インターネット総合サービス企業のリーディングカンパニーとして日本に君臨する株式会社サイバーエージェントが「カオナビ」を、導入した事例を紹介します。

課題

人数が1,000人を超えてきたサイバーエージェントにとって、顔と名前が一致しないことが増えてきたことが課題でした。

導入目的・内容・効果

新卒・中途問わず、入社時に顔と名前が一致しないと話しかけることができない。業務上の会話日も日常の会話もできず、連帯感が生まれない。とサイバーエージェントの経営陣は考え、全従業員の顔と名前を一致させることを目的に「カオナビ」を導入しました。

カオナビを導入してから、全事業部のグレード別リストや新卒社員、また男女バランスの観点や年齢バランスの観点、など組織図をいろんな切り口から顔写真付きのリストで見れるようになったのです。

そのおかげで、役員陣全員で顔写真リストを見ながら組織を俯瞰して決められるようになり、さらに異動・配置・抜擢の意思決定が以前より速くなることで、よりスピーディーな事業展開が可能となりました。

安価で簡易的なタレントマネジメントには ourly profile

ourly profile(アワリープロフィール)は、個人のプロフィール機能やスキル管理機能などにより、組織のサイロ化を解消する社内コラボレーション創出ツールです。

簡易的なタレントマネジメントのためにご活用いただけます。

3つの大きな特徴により、リモートワーク下でも部署を超えた相互理解や社内のコミュニケーション活性化を実現します。

- 人となりが一目でわかる自己紹介画面

- 独自の探索機能により、思いがけない出会いを創出

- 組織図により、チーム・部署を超えて組織を理解できる

社員名などの基本的な検索機能に加え、所属部署や役職、Q&Aの回答項目などさまざまなセグメントでメンバーを絞り込むことができます。

それにより「この人こんなスキルを持ってたんだ!」「プロジェクトで行き詰まったから同じような経験ある人にアドバイスをもらおう」など、これまでになかった”新たなはじめまして”を社内で実現します。

料金については、従来のタレントマネジメントシステムに比べ、安価に運用いただけます。加えて、従業員規模に応じて幅広くご用意しておりますので、詳しくはサービスページまたは無料相談にて、詳しくお伝えいたします。

まとめ

この記事では、タレントマネジメントとは何か、メリット、導入ステップ、注意点や具体例について解説しました。もし、タレントマネジメントについて、より詳しく学びたい方は以下の記事で紹介している書籍を参考ください。

最後にそれぞれの項目について、簡単にまとめておきます。

タレントマネジメントとは、従業員が持つ資質やスキルを最大限発揮できるよう、戦略的に人材配置や人材育成を行う人事マネジメントのことで、以下の3つの理由から近年注目を集めています。

- 日本企業の国際競争力の低下

- 生産性の重要度の高まり

- 技術革新でタレントマネジメントが簡易化

タレントマネジメントの目的・効果は以下の5つです。

- 人材の適正な配置

- 人材の適切な育成

- 人材の適切な評価

- 採用基準の明確化

- 離職防止

タレントマネジメントの導入ステップは以下の通りです。

- ステップ1:目的の明確化

- ステップ2:タレントの把握とデータ化

- ステップ3:採用・配置・育成の計画と実行

- ステップ4:人材の評価(効果観察・成果の観察)

- ステップ5:データの管理とそれによる改善

タレントマネジメントの注意点は以下の3つです。

- 注意点1:タレントの適切な把握・管理

- 注意点2:自社に合う方法・システムで行うこと

- 注意点3:データを収集し、改善を繰り返すこと

この記事が御社のタレントマネジメントの役に立てば嬉しいです。