「イノベーションのジレンマ」という言葉を聞いたことはありますか?

顧客の声に真摯に耳を傾け、優れた製品を開発してきた優良企業が、ある日突然、新興企業の前に敗れ去ってしまう。この経営における深刻なパラドックスは、多くの企業にとって他人事ではありません。

なぜ、正しいと信じてきた努力が、かえって自らを窮地に追い込んでしまうのでしょうか。

この記事では、イノベーションのジレンマの本質から、その原因、そして乗り越えるための具体的な対策まで、事例を交えて分かりやすく解説します。

イノベーションのジレンマとは?

イノベーションのジレンマとは、業界をリードする優良企業が、既存顧客のニーズに応えるために合理的な経営判断を続けた結果、破壊的な技術革新を持つ新興企業に市場を奪われてしまうという、一見矛盾した現象を指します。

この理論は、ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授によって提唱されました。

優良企業が合理的な判断で失敗するパラドックス

多くの優良企業は、主要顧客からの要望に応え、製品の性能を向上させることに注力します。これは、利益を最大化するための当然の選択といえるでしょう。

しかし、この「正しい」判断こそが、ジレンマの始まりなのです。既存の枠組みでの改善に固執するあまり、市場の常識を覆すような新しい技術やビジネスモデルへの対応が遅れてしまいます。

その結果、一見、性能が劣る製品やサービスを提供する新興企業に、足元をすくわれることになるのです。

提唱者クレイトン・クリステンセン氏の理論

クレイトン・クリステンセン教授は、この現象を単なる経営の失敗として片付けるのではなく、優れた経営を行う優良企業ほど陥りやすい構造的な問題であると指摘しました。

彼の著書「イノベーションのジレンマ」では、ハードディスクドライブ業界をはじめとする多くの事例を分析し、なぜ合理的な意思決定が破滅的な結果につながるのかを明らかにしています。

| 提唱者 | 理論の核心 | 主な著書 |

|---|---|---|

| クレイトン・クリステンセン | 優良企業が合理的な判断によって、破壊的イノベーションに対応できず、市場での地位を失うプロセスを体系化した。 | 『イノベーションのジレンマ』、『イノベーションへの解』 |

なぜ「ジレンマ」と呼ばれるのか?

この問題が「ジレンマ」と称されるのは、企業が二律背反の板挟み状態に陥るからです。

つまり、「既存の主要顧客を満足させ、短期的な収益を確保するために既存製品の改良を続けるべきか」、それとも「将来の成長のために、不確実で利益率の低い新市場や新技術に投資すべきか」という、非常に難しい選択を迫られるのです。

どちらの道を選んでもリスクが伴うため、多くの企業は身動きが取れなくなってしまいます。

2つのイノベーションを理解する

イノベーションのジレンマを深く理解するためには、性質の異なる2種類のイノベーションについて知る必要があります。「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」です。

持続的イノベーション:既存顧客のための改善

持続的イノベーションとは、既存の製品やサービスの性能を向上させる、比較的緩やかな技術革新を指します。

これは、ほとんどの優良企業が日々取り組んでいる改善活動であり、既存市場の顧客が求める価値基準に沿って、より高性能・高機能な製品を生み出すことが目的です。

例えば、自動車の燃費向上やスマートフォンのカメラ画質の向上などがこれにあたります。

破壊的イノベーション:新たな価値基準の創造

一方、破壊的イノベーションは、既存の価値基準を根底から覆し、業界構造を一変させるほどのインパクトを持つ革新です。

特徴的なのは、登場した当初は既存製品よりも性能が劣っている場合が多い点です。

しかし、「低価格」「シンプルさ」「使いやすさ」といった、これまで市場が提供してこなかった新たな価値を提供することで、新たな顧客層を獲得し、やがて市場全体を席巻する可能性を秘めています。

ローエンド型破壊と新市場型破壊の違い

破壊的イノベーションは、市場へのアプローチ方法によって、さらに2つのタイプに分類されます。

| 種類 | ターゲット | 特徴 |

|---|---|---|

| ローエンド型破壊 | 既存市場の下位層(ローエンド)の顧客。既存製品の性能が過剰だと感じている層。 | 性能を意図的に抑えることで劇的な低価格を実現し、市場の下位からシェアを奪う。 |

| 新市場型破壊 | これまで製品やサービスを利用してこなかった「無消費者」。 | シンプルさや手軽さを武器に、全く新しい市場を創出し、これまで顧客でなかった人々を取り込む。 |

イノベーションのジレンマが起きる3つの原因

では、なぜ優良企業は破壊的イノベーションの前に無力となってしまうのでしょうか。その原因は、経営陣の無能さではなく、むしろ企業を成功に導いてきた要因そのものに潜んでいます。

既存事業への過度な依存

企業は、最も多くの利益をもたらしてくれる主要顧客を優先し、その事業で確実に収益を上げるために組織を最適化させます。これはビジネスとして当然の姿勢です。

しかし、この既存事業への依存が強くなるほど、収益性が低く未知数な新規事業への関心は薄れてしまいます。過去の成功体験が、新しい挑戦への足かせとなってしまうのです。

既存事業と新規事業の両立が重要で、それを実現する「両利きの経営」について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

市場ニーズと技術のミスマッチ

優良企業は、主要顧客の声に応えようと、ひたむきに製品性能の向上(持続的イノベーション)を追求します。

その結果、いつしか自社の技術が、市場の大半の顧客が求める「これで十分」というレベルを大きく超えてしまうことがあります。

この「過剰品質」ともいえる市場ニーズと技術のミスマッチが、低価格でシンプルな製品を武器とする新興企業に、市場参入の隙を与えてしまうのです

新興市場の機会の見逃し

破壊的イノベーションが生まれる新興市場は、当初は規模が小さく、利益率も低いという特徴があります。そのため、大企業の合理的な投資基準に照らし合わせると、「魅力のない市場」と判断されがちです。

短期的な収益性を重視するあまり、長期的には巨大な市場へと成長する可能性の芽を、自ら摘み取ってしまうことになるのです。

【事例】イノベーションのジレンマに陥った企業

歴史を振り返ると、数多くの優良企業がイノベーションのジレンマによってその地位を失ってきました。

| 業界 | 既存企業が注力した価値 | 新興企業が提供した価値 | 結果 |

|---|---|---|---|

| ハードディスク | 高速・大容量 | 小型・低価格 | 小型コンピュータ市場で新興企業が台頭 |

| 写真フィルム | 高画質・高感度 | データの手軽さ・共有のしやすさ | デジタルカメラの普及により市場が縮小 |

ハードディスク業界:高性能化が招いた失敗

クリステンセン教授が著書で分析したハードディスク業界は、イノベーションのジレンマの典型例です。既存のトップ企業は、メインフレームコンピュータ向けの「より高速・大容量」な製品開発に注力していました。

しかし、新興企業は、登場したばかりの小型コンピュータ向けに、性能は劣るものの「小型で低価格」な製品を開発しました。

大手企業はこの新市場を軽視しましたが、やがて小型コンピュータ市場が急成長し、新興企業が業界の主役となっていったのです。

出典:Case Studies in Innovation: The Disk Drive Industry|SHORTFORM

写真フィルム業界:デジタル化の波に乗れなかった巨人

かつて写真フィルム市場で圧倒的なシェアを誇っていたコダックは、デジタルカメラの技術を世界で初めて開発したにもかかわらず、その事業化に失敗しました。

自社の主力製品であるフィルムの売上を失うことを恐れる「カニバリゼーション(共食い)」への懸念から、デジタル化への本格的なシフトが遅れたのです。

その結果、デジタルカメラを主力とする国内外のメーカーに市場を奪われ、経営破綻に至りました。

出典:133-year old Kodak says it might have to cease operations|CNN Business

【事例】イノベーションのジレンマを乗り越えた企業

一方で、迫りくる破壊の波を巧みに乗りこなし、ジレンマを回避した企業も存在します。

富士フイルム:事業の多角化で危機を克服

コダックと同様に写真フィルム事業を主力としていた富士フイルムは、早期からデジタル化の波を予見し、大胆な事業構造の転換を図りました。

写真フィルムで培った化学技術を応用し、化粧品や医薬品、液晶パネル材料といった、全く異なる分野へ進出。見事に主力事業を転換させ、現在も高収益企業として成長を続けています。

出典:【図解】富士フイルム事業転換の本質とは?~写真技術の新用途を開拓した技術マーケティング戦略の成功事例|TechnoProducer

ソニー:ブラウン管から液晶への転換

1990年代、ソニーは「トリニトロン」という独自技術による高画質なブラウン管テレビで市場を席巻していました。

しかし、同社は次世代のテレビが液晶などの薄型テレビになることを予測。薄型テレビは当初、画質で劣り、製造コストも高いという課題がありましたが、ソニーは顧客の真のニーズが「薄くて省スペース」なことにあると見抜き、開発を推進。

画質など一部の性能ではブラウン管に劣る部分がありながらも、市場のニーズを的確に捉え、薄型テレビ市場での地位を確立することに成功しました。

出典:ソニーのテレビ「WEGA」はトリニトロンに始まり、液晶やプラズマで技術力を遺憾なく発揮していた|ASCII.jp×デジタル

他にも国内・海外のイノベーション成功事例を見たい方はこちらの記事もぜひ読んでみてください。

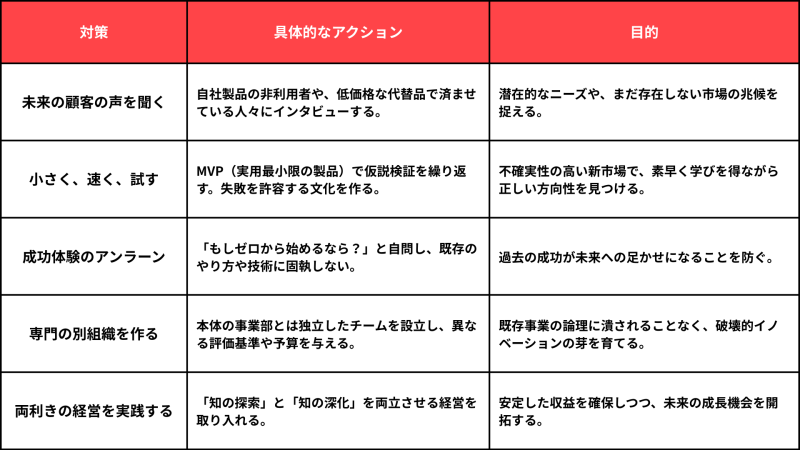

イノベーションのジレンマへの対策

それでは、企業がイノベーションのジレンマという巨大な壁を乗り越えるためには、具体的に何をすべきなのでしょうか。

未来の顧客の声なき声に耳を傾ける

既存の優良顧客の声だけを聞いていては、持続的イノベーションの罠から抜け出せません。

重要なのは、まだ自社製品を使っていない「無消費者」や、低価格な代替品で満足している人々の「声なき声」に耳を傾けることです。

なぜ使わないのか、何に困っているのかを探ることで、破壊的イノベーションの種を見つけ出すことができます。

小さく、速く、試す文化を醸成する

破壊的イノベーションの種は、最初から「正解」として現れるわけではありません。市場の反応を見ながら素早く仮説検証を繰り返すプロセスが不可欠です。

完璧な計画を待つのではなく、MVP(実用最小限の製品)を素早く作り、市場に投入してフィードバックを得るという考え方を取り入れましょう。失敗を責めるのではなく、失敗から得られた学びを評価する文化を醸成することが重要です。

過去の成功体験をアンラーンする

過去の成功を支えてきた技術やビジネスモデルは、時として未来への挑戦を妨げる「足かせ」になります。

この呪縛から逃れるためには、「もし今、ゼロからこの事業を始めるとしたらどうするか?」と自問し、自社の技術が顧客にとって「過剰品質」になっていないかを常に問い直すことが必要です。

既存のやり方に固執せず、外部の知見や全く新しい技術を積極的に取り入れる勇気が求められます。

破壊的イノベーション専門の別組織を設立する

既存の主力事業部は、その評価制度や企業文化、業務プロセスのすべてが持続的イノベーションに最適化されています。その中で、小さく利益の出ない破壊的イノベーションの芽を育てるのは極めて困難です。

そのため、本体とは完全に独立した、小規模で機動力のある別チームや子会社を立ち上げることが有効な対策となります。その組織には、本体とは異なる評価基準や意思決定プロセスを与え、新たな市場の開拓だけに集中させることが、未来の事業の芽を育てることに繋がるのです。

イノベーションが生まれる文化を醸成するための具体的な進め方や施策はこちらの記事を参考にしてみてください。

両利きの経営を実践する

認識外の「知(アイデア)」を探索し、既に認知している「知」と組み合わせる「知の探索」と「知」をより深掘りし、磨きをかけていく「知の深化」の両方をバランスよく進める必要があります。

スタンフォード大学のチャールズ・A・オライリー教授らが提唱した「両利きの経営」は、この2つを高い次元で両立させる経営スタイルです。短期的な成果に偏りすぎず、未来への投資を怠らないことで、安定と成長を同時に実現し、変化の激しい市場環境でも競争力を維持できます。

両利き経営についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

SWT理論で弱いつながりを活かし、知の探索を促進する

スタンフォード大学の社会学者マーク・グラノヴェッターが提唱したSWT理論(Strength of Weak Ties theory)は、親しい関係よりも、知人や異なるコミュニティに属する人々との弱いつながりからこそ、新しい情報や視点が得られると指摘しています。

組織として「弱いつながり」を育み、多様なネットワークを橋渡しすることで、既存の枠組みでは得られない発想や技術に触れ、イノベーションのきっかけをつかむことができます。

SWT理論についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

TMS理論で強いつながりを活かし、知の深化を促進する

ハーバード大学の社会心理学者ダニエル・ウェグナーが提唱したTMS理論(Transactive Memory Systems theory)は、「誰が何の専門家か(know who)」を組織で共有することで、パフォーマンスが高まると示しています。

強いつながりに基づく信頼関係があり、気軽に相談できる環境が整えば、個々の専門性を組み合わせて知を深化させ、実用化につなげることができます。

TMS理論についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

まとめ

イノベーションのジレンマは、すべての企業にとって大きな脅威ですが、同時に未来の市場を創造するチャンスでもあります。

重要なのは、既存の成功に安住せず、常に自らのビジネスを客観的に見つめ直し、正しいと信じてきた努力さえも疑う勇気を持つことです。

この記事が、皆さまの企業が持続的に成長していくための一助となれば幸いです。