「人的資本経営を推進せよ、と指示されたものの、具体的に何から手をつければ良いのか分からない」

「他社の事例記事をいくつも読んだが、自社でどう応用すれば良いのかイメージが湧かない」

近年、多くの企業で人的資本経営の実践が始まっていますが、具体的なアクションプランを描けずに悩む担当者も少なくありません。

多くの事例記事は、単に企業の取り組みを紹介するだけで、その背景にある戦略や、施策とKPIの繋がり、そして最終的な情報開示までの流れが語られていないのが現状です。

そのため、自社で応用する段階まで落とし込めず、具体的な企画立案に詰まってしまうのです。

本記事では、そのような課題を解決するため、国内企業の先進事例を「なぜその施策を行うのか」という戦略的背景と共に深掘りします。さらに、各事例から導き出される成功のポイントを解説していきます。

人的資本経営とは?

人的資本経営とは、人材をコストではなく、価値を生み出す資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。

従来の「人的資源管理」が、管理・オペレーションに重きを置き、人材をコストとして捉えがちだったのに対し、人的資本経営では、人材を「投資」の対象として捉えることが求められます。

これは単なる人事制度の改定に留まらず、経営戦略と人材戦略をいかに連動させるかという、経営そのものの課題であるとされています。

人的資本の開示情報

人的資本経営への注目が高まる背景には、投資家からの関心の高まりと、それに伴う情報開示の義務化があります。2023年3月期決算以降、有価証券報告書において、人的資本に関する情報開示が義務付けられました。

具体的には、サステナビリティに関する考え方及び取り組みの記載欄が新設され、「人材育成方針」や「社内環境整備方針」、およびそれらに関する指標の内容や目標・実績の開示が求められます。

さらに、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間の賃金格差」といった具体的な指標の開示も義務化されています。

3P/5Fモデル

経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート2.0」では、人的資本経営を実践するためのフレームワークとして「3つの視点(3P)・5つの共通要素(5F)」が提示されています。自社の取り組みを検討する上で、有用な視点となるでしょう。

伊藤レポートについては、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。

3P

人材戦略を経営戦略に結びつけるために不可欠な、以下の3つの視点(Perspectives)を指します。

経営戦略と人材戦略の連動

経営戦略の実現に向けて、どのような人材が必要かを明確にし、連動した人材戦略を策定・実行する視点です。

As is – To be ギャップの定量把握

目指すべき人材戦略の状態(To be)と現状(As is)とのギャップを客観的なデータで把握し、打ち手を考える視点です。

企業文化への定着

人材戦略の実行プロセスを通じて、望ましい企業文化を醸成し、定着させる視点です。

5F

上記3つの視点を踏まえた人材戦略において、多くの企業にとって重要となる5つの共通要素(Factors)を指します。

動的な人材ポートフォリオ

経営戦略の実現には、必要な人材の質と量を担保し、中長期的にそれを維持する必要があります。

そのためには、現時点の人材やスキルを前提とする、静的な動きでは不十分です。経営戦略の実現という目的から、必要となる人材の要件を定め、採用・配置・育成を進めていく、動的な動きが重要です。

知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

中長期的な企業価値の向上には、イノベーションの創出が重要です。その原動力となるのは、多様な人材の掛け合わせです。

さまざまな専門性や経験、感性、価値観といった、知と経験のダイバーシティを積極的に取り込むことが必要だと言われています。

リスキル・学び直し

経営環境の急速な変化に対応するためには、社員のリスキル(学び直し)を促すことが重要です。

また、社員が将来を見据えて自律的にキャリアを形成できるような学び直しを積極的に支援することが大切だと言われています。

従業員エンゲージメント

社員が能力を十分に発揮するためには、社員がやりがいや働きがいを感じ、主体的に業務に取り組むことができる環境を整えることが重要です。

その際、企業の理念や存在意義、文化がどれくらい浸透しているかや、ダイバーシティ&インクルージョンの達成状況など、さまざまな要素が関わり合っているため、取り組みと検証を繰り返していくことが要求されています。

時間や場所にとらわれない働き方

いつでも、どこでも働くことができる環境を整えることは、事業継続の観点からも必要性が高まっています。

一方で、働き方に対する人々の意識が多様化する中、マネジメントのあり方や業務プロセスの見直しを含めて、組織がどのように対応できるのかが重要視されています。

従業員エンゲージメントの可視化なら「ourly」

5つの共通要素の一つである「従業員エンゲージメント」は、人的資本経営の土台となる重要な要素です。従業員が自社の理念に共感し、主体的に仕事に取り組む状態なくして、企業の持続的な成長はありえません。

しかし、エンゲージメントという目に見えないものを、どのように測定し、改善に繋げていけば良いのでしょうか。

ourlyは、組織のエンゲージメント状態を可視化し、改善をサポートするツールです。web社内報の閲覧データや組織診断サーベイを通じて、従業員のエンゲージメントを多角的に分析します。

これにより組織の課題を特定し、効果的な施策の立案を支援します。人的資本経営の第一歩として、まずは自社のエンゲージメント状態を把握することから始めてはいかがでしょうか。

国内企業における人的資本経営の事例6選

このセクションでは、人的資本経営コンソーシアムなどが公開している資料を基に、国内企業の先進事例を6社ご紹介します。

事例のより詳しい内容や、紹介していない事例についてご覧になりたい方は、こちらのリンクからご覧ください。

https://hcm-consortium.go.jp/pdf/topic/2023_soukai03_GoodPractice_v3.pdf

セイコーエプソン株式会社 | As is – To beギャップの可視化で戦略的人材配置を実現

同社では、グローバルな競争を勝ち抜くため、長期ビジョンに沿った人的基盤の確立が急務でした。特に、成長領域・新領域への人材の重点配置が課題となっていました。

以下、具体的な取り組みについて紹介します。

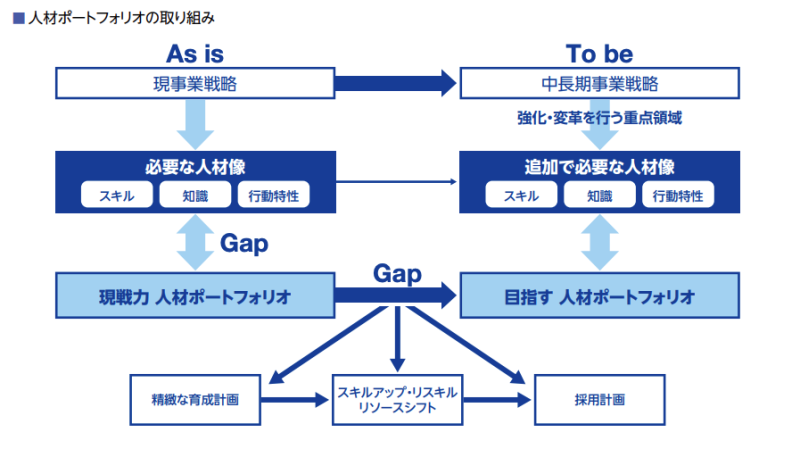

人材ポートフォリオの策定

中長期的な事業戦略から逆算し、必要となる人材のスキル・知識・行動特性(To be)を定義しています。現状の人材(As is)と比較し、ギャップを可視化しています。

ギャップ解消施策

ギャップを埋めるため、「精緻な育成計画」「スキルアップ・リスキル」「採用計画」を連動させて実行しています。

事業戦略と人材戦略の連動性を担保するため、現状とあるべき姿のギャップを定量的に把握し、それを埋めるための具体的な打ち手とKPIをセットで設計している点が特徴です。

KPI設定と開示

「強化領域への重点配置」「人材育成」「働きやすい環境づくり」という3つの人材戦略に基づき、採用人数、ローテーション率、女性管理職比率、年間総労働時間などのKPIを設定しています。過去の実績値と共に開示することで、取り組みの進捗を示しています。

日清食品ホールディングス株式会社 | 企業価値向上から逆算した人材投資

同社では、経営環境が目まぐるしく変化する現在において、持続的な成長のためには、目先の利益だけでなく、将来的な企業価値向上に目を向けた人材投資への変革が必要でした。

以下、具体的な取り組みについて紹介します。

人材投資の3分類

中長期的な成長に向けた人材投資を「①既存ビジネスを推進する人材」「②既存ビジネスを進化させる人材」「③全く新しい領域を探索する人材」の3つに分類し、戦略的に投資をおこなっています。

組織人材ポリシーの策定

グループビジョンを実現するためにあるべき組織・人材の状態を「組織人材ポリシー」として定義しています。そこから4つの重点戦略テーマ(MVV浸透、自律的キャリア支援、人材育成、D&I)に落とし込んでいます。

グループビジョンの達成

策定した組織人材ポリシーを達成するためには、グループビジョンの達成が不可欠であるとしています。

グループビジョンの達成には、全社員が自社のパーパスに共感することが重要です。

「①MISSION・VISION・VALUEの浸透」「②自律的なキャリア形成の支援」「③NISSIN ACADEMYを中心とした人材育成」「④ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」という4つの重点テーマを定めて施策をおこなっています。

定めた組織人材ポリシーの実現には、社員が自社のビジョンに共感することが重要であるとしている点です。企業文化の定着に関する施策は効果測定の難しさなどから後回しにされがちですが、理念の浸透を実現することが、かえって戦略達成への近道となります。

株式会社日立製作所 | 経営戦略と人材戦略KPIのツリー構造化

2009年の経営危機を踏まえ、①高品質な「ものづくり」に基づく製品事業から、製品やデータを活用したサービスを中心とした社会イノベーション事業への転換、②日本国内での製造・輸出から、グローバルへの事業成長を目指す事業構造への転換を進めています。

以下、具体的な取り組みについて紹介します。

ツリー構造による連動

経営戦略、主要な経営施策、実行のための人材戦略、そして人的資本KPIをツリー構造で整理しています。これにより、「なぜこの人事施策を行うのか」が一目で分かり、戦略との連動性が担保されています。

デジタル人材のKPI化

経営戦略の1つである「Lumadaによる事業の拡大」の実現に向け、「事業成長に必要なデジタル人財の確保・育成」を人材戦略として設定しています。具体的な人数目標(2024年度9.7万名へ3万人増強)をKPIとして掲げ、進捗を管理しています。

開示媒体の使い分け

有価証券報告書では定量情報や実績を中心に、統合報告書では中長期的な価値創造戦略を中心に掲載するなど、媒体ごとに読者層を想定した情報開示を行っています。

経営目標からKPIまでを一気通貫のロジックで整理し、全社で共有することで、人的資本経営の実効性を高めている点が特徴です。

株式会社荏原製作所 | 「技術元素表」で全社最適の人材戦略を推進

同社では、「CO2削減や水インフラといった社会課題解決」と「経済価値向上」の両立や、カンパニー制への移行に伴う全社最適での人材戦略が求められていました。

以下に、具体的な取り組みを紹介します。

「技術元素表」の活用

自社に必要なスキルをカンパニー別・全社共通別に64個に分類した「技術元素表」を作成しています。経営陣が注力事業を検討する際や、人事部門が採用・育成計画を立案する際に、共通のフレームワークとして活用しています。

機能で分かれた人事体制

グループ最適の経営と事業部ごとの機敏な対応を両立させるため、人事機能をCoE(専門機能)、HRBP(事業パートナー)、オペレーションに機能分けしています。HRBPが吸い上げた現場ニーズを、全社の人的資本経営に反映させています。

施策ごとのKPI管理

「人事制度の再設計」「人材育成スキーム再構築」といった人事施策ごとにKPIを設定しています(例:エンゲージメントスコア、研修受講人数)。3ヶ月に1度の頻度で経営会議に進捗を報告し、改善サイクルを回しています。

「技術元素表」というユニークなツールを用いて、事業戦略と人材戦略の連動性を担保し、全社的な人材ポートフォリオの最適化を実現している点が特徴です。

富士通株式会社 | 事業ポートフォリオと連動したリスキリング計画

同社では、DX事業への変革を加速させるため、事業ポートフォリオの転換と、それに伴う人材ポートフォリオの転換が急務でした。

以下、具体的な取り組みについて紹介します。

人材ポートフォリオの転換計画

事業ポートフォリオの実現に必要な人員数を職種・等級別に試算しています。現状との比較から、成長分野(R&Dなど)と効率化分野を特定し、戦略的な人員シフト計画を策定しています。

具体的なリスキリングプラン

営業職約8,000名を、新たなビジネスを創出する「ビジネスプロデューサー」へ変革するための大規模なリスキリングプログラムを実施しています。導入編から実践編、専門教育まで体系的なプログラムを構築しています。

キャリア自律支援

社員と会社が「自律と信頼」の関係に基づき共に成長することを目指し、「FUJITSU Career Ownership Program (FCOP)」を整備しています。社内ポスティング制度やキャリア面談などを通じて、社員の自律的なキャリア形成を支援しています。

事業戦略の転換を、具体的な職種レベルでの人員計画と大規模なリスキリング施策にまで落とし込み、全社的に実行している点が特徴です。

中外製薬株式会社 | ジョブ型人事と「Future Skilling」による自律的成長支援

同社では、2030年に向けた成長戦略の実現には、デジタルやオープンイノベーションを担う人材の獲得・育成が不可欠であるとし、社員の自律的な成長を促す仕組みが求められていました。

以下、具体的な取り組みを紹介します。

ジョブ型人事の導入

成長戦略に基づき、適所適材の人材配置を実現するため、2020年より管理職以上のポジションにジョブ型人事を導入しています。ポジションごとに職務要件や人材要件を定義・公開し、社員が目指すべきキャリアパスを明確にしています。

「Future Skilling」の提唱

社員に対し、専門性を極める「Up-Skilling」、新たなスキルを獲得する「Re-Skilling」、マネジメントと専門性を両立する「Cross-Skilling」という3つの学びの方向性を提示しています。これにより自律的なキャリア更新を促しています。

自律的学びの支援

社員がキャリアを描き(① “目指す姿”を描く)、現状とのギャップを把握し(②Gapの把握)、自ら学び(③自ら学ぶ)、仕事で成果を出し(④仕事に活かし、成果を出す)、フィードバックを得る(⑤フィードバック)というキャリア開発サイクルを提唱し、支援しています。

ジョブ型人事でゴールを明確化すると同時に、そこに至るための学びのサイクルを提示することで、社員の自律的なキャリア形成への効果的な支援に繋げています。

事例から学ぶ、人的資本経営を成功させるポイント

ここまで紹介した6社の事例には、業種や規模は違えど、成功に向けた共通のポイントが見られます。自社で人的資本経営を企画する際の「型」として、企画・報告する上での指針となるでしょう。

経営戦略との徹底した連動

成功している企業は、人事施策が単独で存在するのではなく、必ず中期経営計画や事業戦略から逆算して設計されています。日立製作所のツリー構造では、経営目標と人材戦略、そしてKPIが一気通貫で繋がっています。

現状(As is)と理想(To be)のギャップの可視化

セイコーエプソンのように、自社の現状の人材ポートフォリオを客観的に把握し、戦略実現のためにあるべき姿とのギャップを明らかにすることが、効果的な施策立案の第一歩です。このギャップ分析なくして、戦略的な採用や育成は行えません。

測定可能なKPIの設定とモニタリング

施策の実行だけでなく、その進捗と効果を測るための適切なKPIを設定し、定期的にモニタリングする体制が不可欠と考えられます。荏原製作所や、セイコーエプソンのように、自社の戦略に合ったユニークなKPIを設定することも有効です。

投資家を納得させるストーリーとしての開示

情報開示は、単なるデータの羅列であってはなりません。日清食品ホールディングスのように、「なぜこの人的資本投資が、自社の持続的な成長と企業価値向上に繋がるのか」を一貫した物語として語ることが、投資家をはじめとするステークホルダーの理解と共感を得る鍵となります。

まとめ

本記事では、人的資本経営の基本から、国内企業の先進事例、そして成功に導くための共通のポイントまでを解説しました。

各社の取り組みは多岐にわたりますが、その根底にあるのは、人材を「コスト」ではなく未来への「資本」と捉え、経営戦略の中核に据えるという共通の思想です。事例を参考にしつつも、単に他社の真似をするのではなく、自社の経営課題は何か、それを解決するためにどのような人材が必要なのかを突き詰めて考えることが、実効性のある人的資本経営の第一歩となるでしょう。

この記事が、皆様の会社における人的資本経営の企画・立案、そして経営層への提案の一助となることを目指しています。