近年、新型コロナウィルスの影響によりリモートワークの普及が進み、コミュニケーションの形式も変化しています。加えて、相互理解の難易度は上がっているのではないでしょうか。

本記事では、組織において相互理解が重要な理由や、相互理解を深めるための施策、施策をおこなうにあたってのポイントなどを解説します。

相互理解とは

相互理解とは、互いの考えや価値観、発言の意図、目標などを理解し合うことを意味します。ビジネスシーンでは、上司や同僚、部下、取引先との相互理解が重要です。

ただお互いが持っている情報を共有するだけでなく、狙いや意図まで理解を深めることで仕事を円滑に進めることができます。

相互理解が重要と言われる背景

相互理解は、離職率の増加や働き方の多様化、ハラスメント問題への対応、生産性向上に不可欠です。異なる価値観やニーズを尊重し合うことで、職場の雰囲気を改善し、円滑なコミュニケーションを促進します。

働き方と人材が多様化している

働き方の多様化や人材の多様化が進む現代において、企業はさまざまなバックグラウンドを持つ従業員と共に働くことが求められています。これに伴い、相互理解の重要性が増しています。異なる価値観や働き方を持つ人々が共に働く中で、コミュニケーションの摩擦が生じることも少なくありません。

しかし、相互理解が進めば、これらの違いを尊重し、協力し合う環境を構築できるようになります。特に、リモートワークやフレックスタイム制度の導入によって、働く時間や場所が異なる中でも、従業員同士が相手を理解し合うことで、チームの一体感を保つことが可能です。

このように、多様な働き方に対応するためには、相互理解を深めることが必要不可欠です。

業務の円滑化につながる

2025年にHR総研が実施した調査では、9割近くの企業が「社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になる」と考えていることがわかりました。

特に、部門間のコミュニケーションに対して課題を感じている企業は最も多く、「情報共有がスムーズにいかない」「会社の方向性や認識が揃わない」といった課題が生じていることも明らかになりました。

業務を円滑に進めるためにも、部署間や上下間など、さまざまな立場・価値観をもつ関係間でコミュニケーションをとり、相互理解を深めることが重要なのです。

離職の原因になり得る

厚生労働省「令和5年雇用動向調査」では、転職理由の上位に「職場の人間関係」が挙げられています。

人間関係の悪化は、コミュニケーション不足による誤解やトラブルから始まります。

これらの問題が解消されないと、結果的に上司・部下の信頼関係が崩れたり、業務ミスが増えたりしてしまい、仕事への満足感も下がってしまいます。

また、相談相手がいなければ孤立感が強まり、職場への帰属意識も失われがちです。

このようなコミュニケーションの問題が人間関係の悪化につながり、離職を招いてしまいます。

だからこそ早い段階で、原因となるコミュニケーションの問題を解消するために、相互理解を深めることが大切です。

相互理解を深めるメリットとは

社内コミュニケーションの活性化

職場の人への理解が深まることで、人間関係が改善されます。相手の考え方・価値観に寄り添った接し方ができるようになり、コミュニケーション上の齟齬やトラブルが減少します。

また、趣味やプライベートの話題でも話せる関係が構築されれば、職場に来ることが楽しいと感じるようになるでしょう。

事業成果の向上

他部署の業務内容の具体的な部分や、会社への思いについて理解することで、従業員が部署の垣根を超えて協力し合い、支援し合う文化が形成されます。仕事のやりがいや職場環境への満足度の向上、提案の幅が広がるなどの効果があります。

また、上司と部下の相互理解が進むことで、業務上の連携強化や社員教育の質の向上、社員の心理的安全性の向上につながり、結果的に会社の利益となります。

従業員のモチベーション向上

社内の人間関係が良好であることや、仕事の成果が上がることにより、従業員のモチベーションは向上します。

また、経営層と従業員の相互理解が進んでいる組織では、経営理念や組織のビジョンを従業員が自分ごと化します。経営層の思いを自分ごと化している従業員は、自分の仕事に意義を見出してモチベーション高く仕事をおこないます。

離職率の低下

社内のあらゆる関係において相互理解が進むことで、離職率を低下させることができます。相互理解によって生まれる社内のコミュニケーションが、従業員のモチベーションやエンゲージメントにつながるためです。

たとえば、同僚間、部署間、上司と部下の間の関係を改善することで、人間関係による離職を予防したり、職場への愛着を生むことにつながります。また、経営層と従業員の相互理解が進むことで理念やビジョンが組織内に浸透し、従業員が自分の働く意味を見出すことにつながります。このように、社内における相互理解を促進することで、従業員エンゲージメントを高めて、離職率を低下させることができるのです。

相互理解の不足による組織の問題

上司と部下の関係悪化・ハラスメント化

上司と部下の相互理解が不足していると、上司が部下に適切な指導ができないことや、部下が上司の指導や依頼に対して不満を感じる原因となります。また、意図はなくとも価値観や捉え方の齟齬により、指導がハラスメント行為と判断されてしまうケースもあります。

部署間の関係悪化・連携不足による機会の喪失

他部署の業務内容や責任範囲に対する理解が不足していると、他部署とのプロジェクトに影響が出たり、他部署のことを理解していれば応えられたクライアントの期待に答えられなかったりと、業務上の損失を生みます。

さらに、他部署の業務量や業務フローについての理解が浅いと、「うちの部署はきちんとやったのにあの部署の対応は不十分だ・遅い」などと感じ、軋轢を生みかねません。相互的なコミュニケーションが不足するなかで、タスクの抜け漏れなどのミスが発生し連携が上手くいかないという事態も起こります。

従業員エンゲージメントの低下

経営層と従業員の間の相互理解が不足していると、経営層が一方的に組織の方針を発信し、従業員がついてこないという事態に陥ります。従業員が経営層の思いを理解していないと、従業員エンゲージメントは低下し、モチベーションの低下や離職につながります。

従業員に経営層の思いを伝えるためには、経営層が従業員を理解しようとすることが重要です。トップダウンの情報共有を一方通行的におこなうだけでは従業員の気持ちは離れていくため、従業員が感じていることを吸い上げる仕組み作りが必要です。

離職の増加

職場の人間関係の構築が難しいこと・上司と部下の関係が悪化すること・他部署への理解がないために生じる衝突・経営層と従業員のすれ違いなど、相互理解の不足による問題はいずれも従業員の離職につながるリスクをはらんでいます。

相互理解を深める施策5選

まず、相互理解を深めるための方法を紹介します。

社内報での発信

社内報を活用することで、ターゲットとなる層の相互理解を進めることができます。

たとえば、部署ごとの業務内容を紹介することで他部署への理解が深まる、従業員の価値観を掘り下げるインタビュー記事を発信することで相手の価値観を尊重したコミュニケーションが取れるようになるなどが挙げられます。経営層の思いを発信し、従業員が思っていることをコメントすることで、経営層と従業員の相互理解を促進することも可能です。

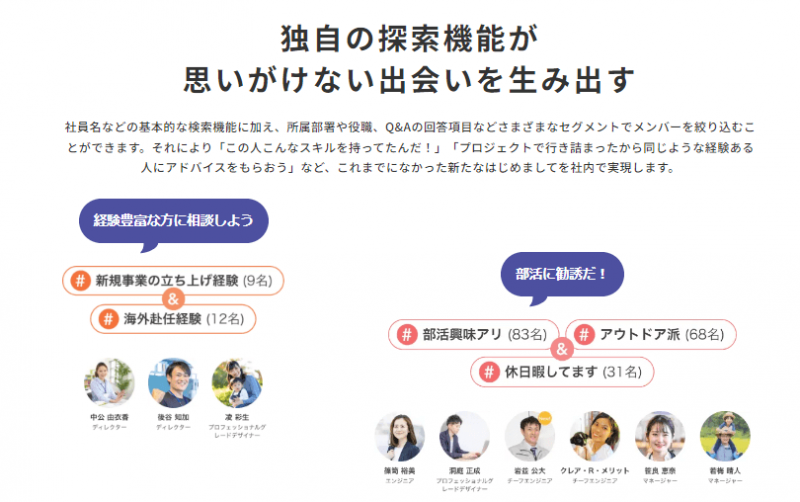

社内プロフィール

社内プロフィールとは、従業員に関する情報をまとめて、誰でも閲覧できるようにするシステムのことです。他の従業員の経験やスキルを知ることで相談しやすくなったり、業務内の会話からは知りえなかった趣味やプライベートな話題を出せるようになったりと、相互理解が進みます。

情報を開示する量が人によって異なる場合もあるため、ただプロフィールを導入すれば相互理解が促進されるわけではありませんが、従業員のプロフィールが常に開示されているシステムが社内にあることで、「プロフィールを見たのですが…」と会話の糸口にもなります。

1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、上司と部下がマンツーマンでおこなう面談です。

人事査定・賞与査定時の評価面談とは異なり、部下側の意見を吸い上げるのが目的のミーティングだとイメージするのがよいでしょう。

理解度に応じて研修やeラーニングの内容サポートをおこなったり、プロジェクト進行に対する疑問・質問・不満などをヒアリングするのがおすすめです。

また、ときには業務外のことにまで話を広げ、趣味・余暇の過ごし方・体調管理・人間関係などを聞くのもよいでしょう。上司側の情報や本音も提示し、一方的なヒアリングだけに留まらず、相互理解を意識することがポイントです。

株式会社LayerXでは、1on1で個々に雑談をしたり、自己開示の時間を設けたりなどの工夫をしています。オンラインの仕事が増える中で相互理解を深めるために、1on1を重要視しているといいます。

交流会

ランチ会・飲み会・パーティー・イベント・社内サークルなど、各種交流会を開催してコミュニケーションのチャンスを増やす方法もあります。

開催費用を会社が負担すれば企画立案者も出やすく、動きを支援しやすくなるでしょう。

また、業務時間内に負担なく済ませたい場合は、シャッフルランチがおすすめです。普段関わることの少ない部署・年代の人と共にランチをする制度であり、何気ない会話から相互理解が深まる効果が期待できるでしょう。

ワークショップ

相互理解とチームビルディングに役立つゲーム・ワークショップを開催するのも効果的です。

以下に、参照した記事から3つご紹介します。

自分史ワーク

参加人数:3人以上

所要時間:1人5分程度×人数

自分史ワークは、自分の過去や経歴について全員に向けて話し、後で質問を受けるコミュニケーションゲームです。

幼少期の学校生活や習い事、前職での経験、今の会社に入った理由などさまざまなことをテーマにしやすく、どんな人生を歩んできたのかを簡単に知ることができます。

また、価値観や仕事に対する考え方、モチベーション源泉を知るきっかけになりますので、業務上のコミュニケーションにも役立つでしょう。

共通点探しゲーム

参加人数:2人~

所要時間:10分~

共通点探しゲームは、チーム全員に共通する要素を探していくゲームです。

「学生時代は全員運動部だった」という趣味・嗜好にまつわることでも、「日曜日に休める会社であることがありがたい」という会社に対する想いでも、「実は今のメーラーに使いづらさを感じている」など業務に即した内容でも、内容は何でも構いません。

「共通点」だからこそ記憶に残り、お互いのことを知れるだけでなく、その後のコミュニケーション活性化に好影響を与えます。

グッドオアニュース

参加人数:4人~

諸要時間:1人1分~

グッドオアニュースは、過去24時間以内(もしくは一週間以内など期間を限定する)に起きたいいニュースを即興でプレゼンテーションするゲームです。

内容の完成度やテーマに関せず必ず聞き終わったら拍手するのがルールであり、話者の価値観や目の付け所を共有できるというメリットがあります。

ジョブローテーション

ジョブローテーションとは、その名の通り仕事内容や所属部署をローテーションで回し、仕事内容への相互理解を培う制度です。一般的には数ヶ月~数年単位で所属が変わることが多く、複数の部署における働き方や文化を学びます。

特定の部署にばかり何十年も所属する場合、部署業務に関するプロフェッショナルとして成長することが期待できるものの、他部署への理解が足りず、対立を生んでしまうこともあるでしょう。

知識よりも経験を重んじたい会社や、適性を見ながら本格的な配属先を検討したい会社にも向いています。

相互理解を深める施策をおこなう上でのポイント

課題と目的を明確にする

どんな施策をおこなうかを検討する際に最も大事なポイントとして、「なぜこの施策をおこなうのか」を明らかにしておく必要があります。

よくある失敗として、施策を導入すること自体が目的になってしまうというケースです。「他社がやっているから」でなんとなく導入してしまうと、本質的に解決したい社内の課題とマッチしない場合が多々あります。経営層からも「それってなんで必要なの?」と聞かれたときに、きちんと言語化できていないと、施策の提案すらできなくなってしまいます。

大切なのは、解決したい課題と、施策の目的を明確にすることです。

例)

・離職の原因である「人間関係への不満」という課題を解決する

・社内調査で出てきた「本音を話せない」という課題を解決する

他の施策とのつながりを意識する

実際に施策を設計する際のポイントとして、他の施策と連携するように工夫することが挙げられます。

よくある失敗として、それぞれの施策が点と点でおこなわれており、施策の効果を最大化できていないケースがあります。例えば、社内報が単なる情報発信の場にとどまっていたり、1on1で業務の進捗を一方的に報告する時間になっていたりする場合が考えられます。

大切なのは、他の施策とどのように組み合わせるのかを意識して設計することです。

例)

・社内報やプロフフィールの情報をもとにした話題を1on1でも共有し、相手に対する理解を深められるようにする

・オフライン施策(部活動や飲み会など)とオンライン施策(社内報や社内SNSなど)を掛け合わせ、施策の効果が持続するようにする

経営層やリーダーが積極的に関わる

いざ施策を実行していく段階で重要になるポイントが、経営層やリーダー、施策担当者の積極的な参加です。

よくある失敗として、施策に参加することへの優先度が下がってしまうことです。特に経営層やリーダーが参加しないことによって、社内に温度差が生じてしまうケースがあります。また、これは経営層だけでなく、他の従業員にも起こりえます。このような状態が続くと、施策が継続しなくなってしまいます。

大切なのは、経営層やリーダーが施策の意図を理解し、積極的に参加することです。また、参加するだけでなく、参加したことについて社内に向けて発信することも重要です。

そして担当者は経営層を巻き込み、参加・発信のサポートをおこなうことも大事です。

一発屋で終わらせず、継続して取り組む

最も大切なポイントは、施策を継続しておこなうことです。

よくある失敗例として、うまくいってもいかなくても1、2回取り組んだだけで効果検証を終えてしまうというケースです。当然ですが、1、2回で効果を測定できることの方が稀です。

このような場合、むしろうまくいかなかった場合こそ、「なぜうまくいかなかったのか」を考えることに価値があります。

大切なのは、月一でも隔週でも良いので、サイクル化してPDCAを回すことです。そして、そのためには効果測定をきちんとおこなうことが重要です。社内報であれば、記事がどれくらい読まれているのか、どのくらい話題に上ったのか、コミュニケーション量は増えたのかなど、定性・定量の両面からの測定をおこない、次に活かしていくことが必要不可欠です。

社内報を用いて相互理解が促進された事例3選

株式会社インフォマート

株式会社インフォマートでは、組織の拡大にともない、従業員数が多くなり、全体の動きを把握しづらくなりました。

そこで社内報を起点に、部活動や趣味といった業務外の内容も発信することで、部署や年次を越えた交流を促進しました。

結果として、部活動に参加する人が増えたり、趣味をきっかけに交流が増えたりと、相互理解を深めるきっかけとなりました。

株式会社ペンシル

株式会社ペンシルでは、経営陣とメンバー間での信頼構築に課題がありました。加えて、コロナ以降で対面で接する機会も減り、全社的な情報共有の手段にも課題がありました。

そこで従業員からの意見などに対し、社長自らが社内報を用いて回答し、意図や解釈を発信しました。

また、各部門のいろいろな人に登場してもらったり、社員に記事を書いてもらったりと、社内報で興味をもってもらえるように工夫もしています。

効果として、

・エンゲージメントサーベイの数値が40.9から64.8と20ポイント以上アップ

・離職率は30%程度から10%前後に低減

という成果が得られました。

アイリスチトセ株式会社

アイリスチトセ株式会社では、10年間で従業員数が3倍になり、他部門とのコミュニケーションが不足しました。

その結果、同じ会社にいながらも、部分最適で動いてしまい、縦割りの組織感が強まるという課題がありました。

そこで社内報を用いて、社員インタビューや部署紹介の記事を発信しました。

結果として、社員同士の顔と名前が一致するようになり、他部門への理解が深まったそうです。実際に営業と品質管理など部門間の連携が強まり、大型プロジェクトもスムーズに進みました。

社内報を活用して、相互理解を促進しよう

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

・web知識が一切不要で簡単に投稿できる

・豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

・分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

・組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」や「web社内報を活用して組織改善したい」という方におすすめのweb社内報ツールです。

相互理解を深めて働きやすい環境をつくる

相互理解を深めることは、働きやすい環境づくりに必須の要素です。

困ったときに相談しやすい社風になれば、社員の定着率が上がるだけでなく、業務上のミスコミュニケーションを防止する効果も期待できるでしょう。

まずは自社内を見渡し、十分な相互理解が図れているか、調査してみるのがよいでしょう。必要に応じてコミュニケーションを増やすような取り組みをおこない、風通しのよい会社を目指すことをおすすめします。