「広報」といえば社外向けの情報発信・関係構築が連想されやすいですが、社内向けに行う「社内広報」も大切な広報活動です。特に近年は、転職の一般化やリモートワークの普及で、情報共有の難易度・重要度が高まっています。

本記事では、社内広報の目的や役割、発信したい情報の内容、実際の成功事例を解説します。

社内広報とは?

社内広報とは、社内向けの広報活動を意味します。社内情報を扱う広報活動全般を指す場合もあります。

社内広報は従業員の目線を合わせるための活動です。企業理念やMVVの浸透、従業員のモチベーション向上、コミュニケーション活性化などが目的・効果として挙げられます。

使用する媒体は、社内報や社内SNS、社内イントラなどで、紙とwebの両者を駆使して行われます。

弊メディアでは、「プロフェッショナル広報の仕事術―経営者の想いと覚悟を引き出す」著者の高場正能さんに、社内広報という仕事に関するインタビューを行っています。全文は以下の記事(4度の上場を経験した広報のプロに、広報の本質を聞いた)をご覧ください。

社内広報に力を入れるべき理由

皆さんご存知のとおり、日本では少子高齢化や終身雇用制度の崩壊が進んでいます。こうした変化は、労働市場における売り手市場化や、転職の一般化として表れています。

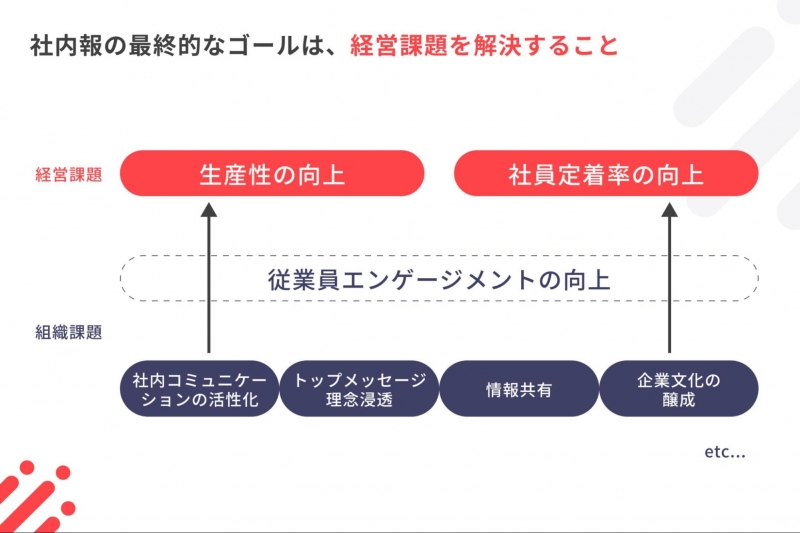

ここで重要となるのが、従業員の会社への定着と貢献(=従業員エンゲージメント)です。

もちろん、新しい人材をどう採用するのかを工夫することは重要です。一方、採用難の時代である今、既存社員の定着やモチベーションアップへの取り組みに力を入れる重要性が高まっています。

その1つの方法として社内広報があります。社内広報は、情報共有を通して、従業員エンゲージメントに影響を与え、会社を安定させる重要な役割として注目されているのです。

社外広報との違い

社内広報と社外広報は、情報発信の対象者、目的、手段などが大きく異なります。

社外広報は顧客やメディアなど外部ステークホルダーを対象に、認知度向上やブランドイメージ強化を目指します。

一方、社内広報は従業員やその家族など社内関係者に向けて行われ、企業理念や経営方針の浸透、情報共有、エンゲージメント向上などを目的とします。

情報発信方法も異なり、社外広報はプレスリリースやイベント、社内広報は社内報やSNSなどを活用することが多いです。

社内広報の目的

会社ごとに社内広報を行う目的はさまざまですが、ここでは主要な目的6つに絞り、それぞれ解説いたします。それぞれの目的は、組織にもたらされるメリットとも捉えることもできるでしょう。

- 企業理念や経営方針の浸透

- 企業文化、風土の醸成

- 社内コミュニケーションの促進

- 従業員エンゲージメント向上

- 従業員の離職率低下

- 企業価値向上

1.企業理念や経営方針の浸透

社内広報を行う主要な目的として、企業理念やMVV、経営方針の浸透があげられます。

例えば社内報を活用して、経営層から企業理念や経営方針に関連したメッセージを発信してもらいます。

これにより、経営層と接点の少ない従業員も、その会社で働く意義を再確認することができます。定期的に経営層のメッセージを届け続けることで、最終的には企業理念やMVV、経営方針の浸透を実現することができるでしょう。

※社内広報に限らず、経営理念の浸透にはさまざまな手段があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

2.企業文化の醸成

企業文化を目的として社内広報を活用することもできます。そもそも企業文化とは、会社の経営理念や創業者・経営者の想いから作られる価値観です。

強い企業文化が醸成している企業は、会社全体で意思決定に統一感があり、社外からも1ブランドとして見られます。スターバックスをイメージするとわかりやすいでしょう。文化醸成の方法として、創業者・経営者インタビューとその発信が挙げられます。

創業の動機や創業時の社内状況、今後の事業展望、現在に通ずる確固たる想いなどを伝えてもらうことで、独自の企業文化が生まれるでしょう。企業文化・風土については、こちらの記事をご覧ください。

3.社内コミュニケーションの促進

社内広報は、従業員や部署間のコミュニケーションを活発にできます。

例えば、社内SNS気軽に双方向のコミュニケーションをとることができますし、社内報で部署紹介や社員紹介といった情報を発信することで、コミュニケーションのきっかけをつくることができます。

社内広報が起点となって、コミュニケーションを活性化させることができるのです。

4.従業員エンゲージメント向上

従業員エンゲージメント向上を目的として社内広報を活用するパターンもあります。

例えば、企業理念や企業文化を浸透・醸成させることで、従業員は会社に対して、信頼感や安心感、やりがいを感じやすくなります。また、ツールを用いた社内コミュニケーションの活性化は、働きやすい社内環境の形成につながります。

このように、ここまで解説してきた目的・メリットが、副次的に従業員のエンゲージメント向上に作用するのです。

5.従業員の離職率低下

日本の離職理由の上位に「会社の将来に不安を感じた」があります。こうした不安は経営者との距離感の遠さや、経営理念の共有が充分でないことが原因として考えられます。

また、若手社員は慣れない仕事への不安から、社内環境にストレスを感じることも多いでしょう。

社内広報には、社内の風通しを改善し、働きやすい環境を作る効果があります。社員が少しでもその会社にいたいと思えるような環境作りを、社内広報で実践できます。

6.企業価値向上

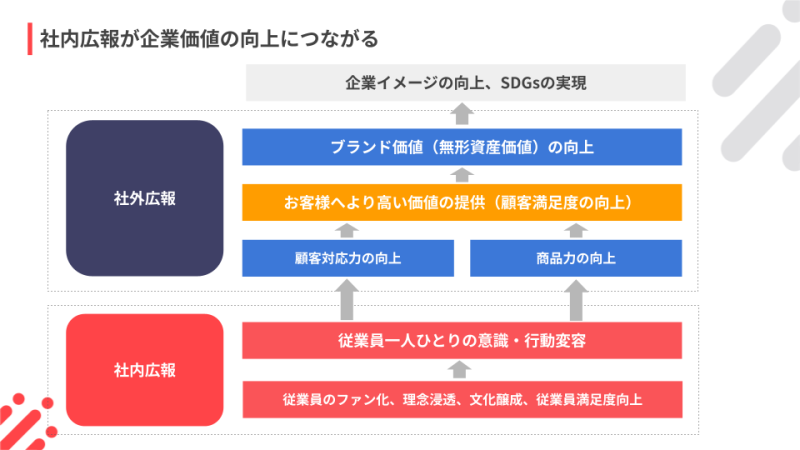

1〜6の実現は同時に、従業員の愛社精神につながります。愛社精神は、会社の業績向上や、従業員による自主的な企業情報の発信などを通して、企業価値に好影響を与えるでしょう。

つまり社内向けに行う情報発信の活動であった「社内広報」が社外に対しても良い影響を与えるという、正の連鎖を生み出すことができます。

社内広報の具体的な仕事内容

社内広報担当者の仕事は、情報をただ流すだけではありません。組織を活性化させるための様々な企画や運営が求められます。

社内報の企画と発行

社内報は、社内広報の代表的なツールです。紙媒体のほか、近年ではwebサイトやアプリ形式で発行する企業が増えています。経営層のインタビュー、新入社員紹介、部署の取り組み紹介、成功事例の共有など、様々なコンテンツを通じて、企業の「今」を伝えます。読者に飽きさせないための企画力や、取材・編集のスキルが求められる仕事です。

社内イベントの企画と運営

全社総会や表彰式といった公式なイベントから、シャッフルランチやファミリーデー、部活動支援といったカジュアルな交流イベントまで、様々な社内イベントの企画・運営も社内広報の重要な仕事です。

これらのイベントは、従業員同士のリアルなコミュニケーションを促進し、組織の一体感を醸成する上で非常に効果的です。

メディア掲載や社外からの評価の共有

自社の商品やサービス、従業員がテレビや新聞、wWebメディアなどで取り上げられた情報を社内に共有することも大切な役割です。

社外からの客観的な評価を知ることで、従業員は自社の社会的な価値を再認識し、誇りやモチベーションの向上に繋がります。また、営業活動などでお客様との対話に活かせるケースもあります。

社内SNSやコミュニティの運営

近年、社内SNSやビジネスチャットツールを活用したオンラインコミュニティの運営も増えています。趣味のグループや、業務改善のアイデアを出し合うチャンネルなど、部署や役職を超えた偶発的なコミュニケーションを生み出す場として機能します。担当者は、コミュニティが活性化するようなファシリテーションや仕掛け作りを行います。

社内広報で発信するべき内容

ここからは、社内広報で実際に発信したい情報を紹介します。

各部署の日報・月報の情報

日報や月報を見ることで各部署がどんな仕事を、どれくらいしているのかが分かります。

数字で成果を把握し、気になる部署を見つけましょう。また、成果の出ている部署を公開し称賛して、従業員のやる気を刺激することもできます。

各部署の紹介・取材

部署間のコミュニケーション活性化はなかなか難しいとされるのは、他部署の仕事内容や人となりを知らないからです。

成果を上げている部署や、目立たない部署などを取材して、インナーコミュニケーションの活性化を図りましょう。部署間連携に関してはこちらの記事でも紹介しています。

管理職・リーダーへのインタビュー

管理職と部下とでは、どうしても距離感が離れていたり、コミュニケーションの機会が少なかったりします。

そこで管理職の方だからわかる視点や考え方を取材し、共有しましょう。たとえ部署が違っていたり、役職が違おうと、仕事を行う上で普遍的な学びを得られる貴重な情報となるはずです。

社内イベントの開催レポート

イベントの様子を写真や動画とともに社内に発信しましょう。参加できなかった社員も、イベントの話をしやすくなったり、次回の参加率が高まるなどの効果があるでしょう。

また、社内イベントでコミュニケーションを積極的にとり、様々な情報を集めましょう。

ここで1つ注意点として、社内広報を行う目的を忘れないことが大切です。どんな目的のために、どんな情報が必要なのかを明確にしてからイベントに参加しましょう。プライベートの話だけで終わってはもったいないですよね。

代表的な社内広報の媒体・ツール

社内広報の目的やターゲット、伝えたい内容に応じて、最適な媒体やツールを選択することが重要です。

web社内報・イントラネット

多くの企業で導入されているのが、wWeb社内報やイントラネットです。 PCやスマートフォンからいつでもアクセスでき、動画や音声を活用できるなど表現の自由度が高いのが特徴です。更新が容易で、リアルタイムな情報発信が可能です。

紙社内報

web媒体が主流となる中でも、紙の社内報には根強い人気があります。PCを持たない従業員にも情報を届けられるほか、家族に読んでもらうことで会社への理解を深めてもらう効果も期待できます。記念として手元に残る点も魅力の一つです。

社内SNS・ビジネスチャット

近年、活用が広がっているのが社内SNSやビジネスチャットツールです。 「いいね!」やコメント機能を通じて、従業員が気軽に参加しやすく、双方向のコミュニケーションを活性化させるのに非常に効果的です。

動画コンテンツ

社長メッセージや社員インタビュー、イベントの様子などを動画で配信する方法も増えています。文章だけでは伝わりにくい熱量や臨場感を伝えることができ、従業員の理解を深める効果が期待できます。

社内イベント

全社総会(キックオフミーティング)や表彰式、ファミリーデー、運動会といった社内イベントも、強力な社内広報施策です。従業員同士のリアルな交流を促し、一体感を醸成する絶好の機会となります。

社内広報を成功させる4つのポイント

社内広報は、ただ情報を発信するだけでは成功しません。従業員に「読まれ、伝わる」ためのポイントを押さえることが重要です。

目的とターゲットを明確に設定する

まず、「誰に」「何を伝え」「どうなってほしいのか」という目的とターゲットを明確にすることが全ての出発点です。例えば、「若手社員の離職率低下」が目的なら、若手社員が魅力に感じるキャリアパスやロールモデルを紹介するコンテンツが有効でしょう。目的を明確にすることで、施策のブレを防ぎ、効果的な情報発信が可能になります。

一方的な発信ではなく双方向性を意識する

社内広報は、企業から従業員への一方通行の情報伝達に陥りがちです。しかし、従業員のエンゲージメントを高めるためには、双方向のコミュニケーションが欠かせません。 アンケートやコメント機能を活用して従業員の意見を収集したり、従業員参加型の企画を実施したりすることで、「自分たちの広報だ」という当事者意識を育むことができます。

オンライン施策とオフライン施策を組み合わせる

社内報やイントラネットといったオンラインでの情報発信に加え、全社集会やタウンホールミーティングなどオフライン施策を組み合わせることが重要です。

オンライン施策の強みは、情報が蓄積され、誰でも・いつでも・どこでも閲覧できる環境を整えられる点にあります。一方で、瞬間的なインパクトや感情の共有力はオフライン施策に軍配が上がります。

そのため、オフライン施策で得られた情報や熱量を、社内報などのオンライン媒体でも発信することで、双方のメリットを補完し合う効果的な組み合わせが実現できます。

効果測定を行い継続的に改善する

施策を実施した後は、必ず効果測定を行いましょう。wWeb社内報であればPV数や読了率、社内SNSであれば「いいね!」やコメント数、イベントであれば参加者アンケートなどが指標となります。これらのデータを分析し、「どのコンテンツが読まれているのか」「従業員は何に関心があるのか」を把握し、次の企画に活かすPDCAサイクルを回すことが、社内広報の質を継続的に高めていく上で不可欠です。

社内広報の事例

最後に社内広報の成功事例を6社紹介します。特に、社内報やイントラネット、メールマガジンの導入にクローズアップしました。

また、弊メディア「ourly mag.」では、インナーコミュニケーションの成功企業にインタビューを行なってきました。社内広報が組織改善に寄与した企業事例も紹介しています。ここでは3人の広報担当者へのインタビューをピックアップしました。ぜひこちらもご覧ください。

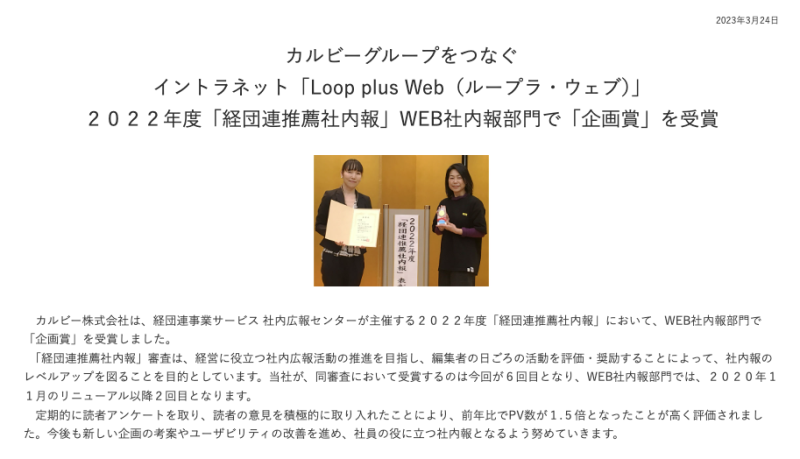

カルビー株式会社

カルビー株式会社は、紙の社内報とweb社内報(イントラネット版)を導入しています。社内報企画コンクール「社内報アワード」の受賞歴もあり、社内広報のお手本となる企業でしょう。

ここで注目したいポイントは、2種類の社内広報の強みを、上手に活かしている点です。紙の社内報は、紙面でしっかりと読ませ、社内コミュニケーションを活性化させています。一方でwebは、速報性を重視した情報の発信を行っています。

(引用:Calbee,「カルビーグループをつなぐイントラネット「Loop plus Web(ループラ・ウェブ)」2022年度「経団連推薦社内報」WEB社内報部門で「企画賞」を受賞」,<https://www.calbee.co.jp/newsrelease/230324.php>,2025年9月閲覧)

株式会社C&G Value Design

株式会社C&G Value Designでは、ホテルや旅館・飲食店において高品質な顧客体験を提供するために、社内広報による企業文化の醸成に力を入れてきました。

施設のデザインや食事の細部にこだわることはもちろん、実際に顧客に接するのは従業員になるので、「自ら考え、工夫し、挑戦する姿勢」を大切にしています。社内報を活用した施設の紹介や、社員紹介などにより、従業員同士の仲間意識を育み、クオリティの高い接客を実現。

ソントン食品株式会社

ソントン食品株式会社は、「健康と豊かな食文化の発展に貢献します」を理念に掲げ、フィリング業界をリードしてきました。その背景には、経営陣が常に「情報発信を大切にする」という文化を大事にしてきたことがあります。

具体的には、中期経営計画を策定し、それを説明会や勉強会、さらには社内報などを通じて共有。また、必要に応じて経営陣自らが現場に足を運び、直接説明をしたり、自身の想いを語ったりすることもしています。

結果的に、チーム全員が食文化を創造するという共通の想いのもと、挑戦を続け、今では定番となっている今川焼のカスタードクリームやチョコレート味が誕生しました。

社内広報におすすめのツール・サービス5選

社内広報の実施と継続をサポートしてくれる、頼もしいサービスを5つ紹介します。サービスの種類としては、web社内報、紙社内報、社内イントラ、社内メルマガの4種類です。

ourly(アワリー)

ourlyはourly株式会社が提供する、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、他のweb社内報よりも豊富な分析機能が特徴的です。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

とった特徴があるため、「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」や「web社内報を活用して組織改善したい」という方におすすめのweb社内報ツールです。

SITE PUBLIS

SITE PUBLISでは、社内報クラウドサービスTSUTAERUを提供しています。web社内報の運用に特化したサービスで、高いコストパフォーマンスや充実した機能が特徴的です。

詳しく知りたい方は公式Webページをご覧ください。

https://www.sitepublis.net/

その他web社内報サービスを比較・検討したい方は、こちらのサービス比較記事をご覧ください。

ヤマノ印刷

ヤマノ印刷では紙社内報の企画や発行を行うサービスを提供しています。コンテンツの企画立案や取材、写真撮影など発行までに必要な仕事をになってくれるサポート体制が魅力的です。

詳しく知りたい方は公式Webページをご覧ください。

https://www.yamano-prt.jp/item/public.html

lumapps

lumappsは社内イントラネットを提供するサービスです。Gsuiteやslackなどと連携可能で、モバイル版もあることから汎用性の高いイントラネットになっています。

詳しく知りたい方は公式Webページをご覧ください。

https://www.lumapps.com/ja/connect-your-organization-empower-your-employees/

blastmail

blastmailは、2025年1月に顧客導入数累計25,000社を突破したメール配信サービスです。さまざまな業種への導入実績をもち、大量のメールでも配信速度や到達率を落とすことなく届けられる高い配信性能を特長としています。

詳しく知りたい方は公式Webページをご覧ください。

https://blastmail.jp/

社内広報は重要な経営課題を解決する

これから社会は人材がより流動的になり、従業員エンゲージメントへの注目がさらに高まります。社内広報は、そうした社会の変化や経営課題を解決するための効果的な施策です。

まずは自社の課題や現状のリソースの棚卸しをおこない、今回ご紹介したポイントやツールを活用して、経営課題を解決していきましょう。