2015年にGoogle社が「心理的安全性は成功するチームの構築に最も重要なものである」と発表したことによって、心理的安全性という言葉が広く知られるようになりました。

しかし、心理的安全性についてしっかりと理解している人は少ないのではないでしょうか。

そこで、この記事では、心理的安全性の概要や注目されている背景、心理的安全性が高いメリットや高める方法、測定方法など詳しく解説します。

目に見えないコミュニケーションが職場をつくっている? 「場」の研究者に学ぶ、創造的な職場をつくる方法

今回は『共に働くことの意味を問い直す – 職場の現象学入門 – 』の著者であり、中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)研究科長・教授の露木 恵美子(つゆき えみこ)さんにインタビュー。

現象学を用いた職場の構造や、心理的安全性・創造的な組織をつくるために必要な考え方についてお話を伺いましたので、ぜひご覧ください。

心理的安全性をつくろうと働きかけること自体、能動的志向性(目に見える場での意図)が働いているので、言葉にしなくても「あ〜心理的安全性をつくりたいんだな〜」と伝わってしまいますね(笑)。そうすると、みんなは何となく組織のやりたいことを汲み取って行動するものの、結局「何のために心理的安全性をつくりたいのか」がわからないと、「やっていても意味ないでしょ」となって進まなくなってしまう。

https://ourly.jp/case/interview-tsuyuki/

働き方改革だってそうです。政府や世論に押されてただ形だけやっているだけじゃ、結局何の課題の解決にもなりません。なんのためにやるのかを問い直さないと、本当にすべきことは見えてこないのです。

つまり「心理的安全性をつくろう」と動き出すのではなく、なんのために心理的安全性が必要なのかを問い直し、心理的安全性が必要だと感じられる場をつくっていくことが重要です。心理的安全性は、従業員が1つのゴールに向かって共に何かを行った結果として生まれ、必要だと認識されてこそ創造性につながっていくものなのです。

心理的安全性とは

心理的安全性とは、「psychological safety(サイコロジカル・セーフティ)」を和訳した心理学用語です。

この言葉は、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミーエドモンソン氏が、最初に提唱しました。

心理的安全性について、理解を深めるために、エイミーエドモンソン氏の言葉を引用してみてみましょう。

エドモンソン氏は心理的安全性について、次のように定義しています。

“A shared belief held by members of a team that the team is safe for interpersonal risk taking.”

(引用:Edmondson (1999) Administrative Science Quarterly. 44(2))

これは、「対人関係においてリスクのある行動をしてもこのチームでは安全であるという、チームメンバーによって共有された考え」と訳すことができます。

例えば、ミーティングをしているときに、通常なら発言しにくいような内容でも、そのチームメンバーであれば、何を発言しても歓迎されるような状態のことを指します。

心理的安全性が注目されている背景

2015年にGoogle社が「心理的安全性は成功するチームの構築に最も重要なものである」と発表したことによって、心理的安全性という言葉が広く知られるようになりました。

Googleが2012年から行ってきた「プロジェクト・アリストテレス」によって、心理的安全性がチームの生産性を高める重要な要素だと分かったのです。

プロジェクトアリストテレスとは

プロジェクトアリストテレスとは、2012年から米グーグルが4年近くの歳月と巨額の投資投資を費やした生産性向上計画のことです。

グーグル社内の中には、数百のプロジェクトチームがありますが、その中には生産性の高いチームもいれば、低いチームもいます。

同じ会社の従業員なのに、なぜ違いが生まれるのだろうか?という問題をGoogleが様々な角度から分析し、生産性の高い働き方を提案するのがこのプロジェクトの目的です。

そして、プロジェクトアリストテレスは最高のチームが共通して持つ因子を重要な順に並べると、次のようになると結論づけました。

- 心理的安全性:リスクのある行動をとったとき、このチームなら大丈夫と感じられる

- 相互信頼:チームメンバーが、クオリティの高い仕事を仕上げてくれると感じる

- 構造と明確さ:チームの計画、役割、目標が明確である

- 仕事の意味:自分の仕事が自分にとって意味があると感じる

- インパクト:自分の仕事が意義があるものだと感じられる

詳しくはGoogleが公開しているこちらの文書をご覧ください。

心理的安全性が低いとどうなるのか

エイミー・エドモンソン氏によると、心理的安全性が低い組織には4つの不安が発生します。

- 無知だと思われる不安

- 無能だと思われる不安

- 邪魔をしていると思われる不安

- ネガティブだと思われる不安

それぞれについて、例を挙げながら解説していきます。

無知だと思われる不安

業務中分からないところがあってチームメンバーに質問したいときを例に挙げます。

心理的安全性が低いと、「こんなことも分からないの?」と言われるのが怖くて、気軽に質問することができなくなります。

気軽に相談もできないので、チーム全体でうまくコミュニケーションをとることが出来ません。

無能だと思われる不安

仕事でミスをしてしまったときを例に挙げます。

心理的安全性が低いと、「なんでこんなこともできないの?」と言われることを恐れていまい、ミスを報告せずに隠してしまったり、自分の間違いを認めることが出来なくなります。

そうなると、全体で情報共有がうまくいかず、チームの仕事でも成果を挙げられないことになります。

邪魔をしていると思われる不安

ミーティングをしているときを例に挙げます。

心理的安全性が低いと、ミーティング中、自分の発言によって長引いたりしてしまうと、周りから「いつも議論の邪魔をしてくる」と思われないかどうか不安に駆られます。

そうなると、自分から発言や新しい提案が出来なくなってしまい、チームの仕事にシナジーが起きなくなります。

ネガティブだと思われる不安

これもミーティング中を例に挙げます。

心理的安全性が低いと、現状を改善するための提案をしようとした際、他のメンバーの批判になるのではないかと、不安になってしまいます。

そうなると、否定的な意見が含んでいるときは発言できなくなってしまい、チームの課題がいつまでも解決しない事態も発生するでしょう。

【資料】縦割り組織・離職率の改善ノウハウ – 組織開発ガイド –

近年「組織開発」と頻繁に聞くようになりました。その一方で、言葉の意味合いは曖昧で、正確に理解し組織に落とし込めている企業は少ないかもしれません。

そこで弊メディアでは、「組織開発とはそもそも何か」や「組織開発の進め方」、「組織開発の豆知識」などをまとめた資料を作成しました。

組織開発に興味がある方や、これから組織開発に取り組まれる方は是非ご覧ください。

URL:https://ourly.jp/document/download_inner-communication-knowhow/

心理的安全性が高いメリット

心理的安全性が高ければ、一体どのようなメリットがあるのでしょうか?

心理的安全性が高いメリットは以下の4つです。

- 生産性の向上

- 情報やアイデアの共有が盛んになる

- イノベーションの促進

- 人材定着率の向上

それぞれについて詳しく説明していきます。

労働生産性の向上

心理的安全性が高い最大のメリットは、労働生産性の向上です。

心理的安全性が高いということは、このチームではどんなリスクをとっても許されると思って働くことができるので、「失敗したらどうしよう…」「怒られるかもしれない…」など余計なことを考える必要はありません。

目の前に仕事に何の雑念もなく集中できるので、労働生産性が高まるのです。

労働生産性について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

情報やアイデアの共有が盛んになる

自分の意見が否定されるという不安がないので、思ったことや些細なことでも発言できます。

その結果、コミュニケーションが活性化し、情報やアイデアの共有が盛んになります。

そうすることで、従業員それぞれの課題や企業の問題点もあがりやすくなり、問題の早期発見・早期改善につながります。

イノベーションの促進

先ほども述べたように、心理的安全性が高いことで、情報やアイデアの共有が盛んになります。

アイデアの共有が盛んになると、「こんなことやってみようよ」という会話が増えるでしょう。

さらにそのチーム全体が、徐々に現状をさらに良くしようという挑戦的な姿勢になっていくので、イノベーションの促進につながります。

逆に、心理的安全性が低ければ、「周りから面倒がられそう」「言っても理解してもらえない」といったマイナス思考になるだけです。

どれだけ良いアイデアを持っていても、それを共有しないことには、イノベーションは生まれることはありません。

心理的安全性は、チームの現状を打破するために欠かせない重要な要素なのです。

人材定着率の向上

Google社のリサーチで、心理的安全性が高いチームは離職率が低いことが分かっています。

チームの居心地が良く、思ったことが発言でき、仕事へのやりがいも感じられるといった環境を離れずに、長く働くことはイメージしやすいのではないでしょうか。

心理的安全性を高める5つのポイント

心理的安全性を高めるにはどうすればいいのでしょうか。ここでは、心理的安全性を高める際のポイントを紹介します。

心理的安全性を高める際のポイントは以下の5つです。

- 積極的な姿勢を示す

- 理解していることを示す

- 対人関係において相手を受け入れる姿勢を示す

- 意思決定において相手を受け入れる姿勢を示す

- 強情にならない範囲で自信や信念を持つ

それぞれの具体例については、Googleが公開しているこちらのPDFをご覧ください。(以下の記述は、上述のPDFから引用しています。)

ポイント1:積極的な姿勢を示す

具体的には、以下のような行動が挙げられます。

- 「今」を大切にし、目の前の会話に集中する(例: 会議中はノートパソコンを閉じる)

- チームメンバーから学ぼうという意欲を持って質問をする

- 自分の意見を述べる、対話的なコミュニケーションを心がける、傾聴の姿勢を示す

- 積極的な姿勢を示すため、返答するときは言葉で返す(例: 「なるほど。詳しく説明してもらえますか?」)

- 体の動きや仕草に注意する。話を聞くときは少し体を乗り出すようにするか、相手の方に顔を向ける

- 会話の当事者として積極的に話を聞いていることを示すため、相手と目を合わせる

ポイント2:理解していることを示す

具体的には、以下のような行動が挙げられます。

- 「今」を大切にし、目の前の会話に集中する(例: 会議中はノートパソコンを閉じる)

- チームメンバーから学ぼうという意欲を持って質問をする

- 自分の意見を述べる、対話的なコミュニケーションを心がける、傾聴の姿勢を示す

- 積極的な姿勢を示すため、返答するときは言葉で返す(例: 「なるほど。詳しく説明してもらえますか?」)

- 体の動きや仕草に注意する。話を聞くときは少し体を乗り出すようにするか、相手の方に顔を向ける

- 会話の当事者として積極的に話を聞いていることを示すため、相手と目を合わせる

ポイント3:対人関係において相手を受け入れる姿勢を示す

具体的には、以下のような行動が挙げられます。

- 「今」を大切にし、目の前の会話に集中する(例: 会議中はノートパソコンを閉じる)

- チームメンバーから学ぼうという意欲を持って質問をする

- 自分の意見を述べる、対話的なコミュニケーションを心がける、傾聴の姿勢を示す

- 積極的な姿勢を示すため、返答するときは言葉で返す(例: 「なるほど。詳しく説明してもらえますか?」)

- 体の動きや仕草に注意する。話を聞くときは少し体を乗り出すようにするか、相手の方に顔を向ける

- 会話の当事者として積極的に話を聞いていることを示すため、相手と目を合わせる

ポイント4:意思決定において相手を受け入れる姿勢を示す

具体的には、以下のような行動が挙げられます。

- チームメンバーに意見やフィードバックを求める

- 人の話を妨げない。妨げようとする人をたしなめる(例: 人の話を妨げようとする人がいたら間に入り、元の発言者に話を続けさせる)

- 意思決定の背後にある根拠を説明する(対面またはメールで、その結論に達した経緯を詳しく説明する)

- 他のチームメンバーの貢献を認める(例: チームメンバーが成功や意思決定に貢献した場合は、その事実に言及する)

ポイント5:強情にならない範囲で自信や信念を持つ

具体的には、以下のような行動が挙げられます。

- チーム ディスカッションをコントロールする(例: チーム会議での雑談を認めない、意見の対立が個人間の対立に発展しないようにする)

- チームメンバー全員が聴き取れるよう明瞭に発声する

- チームをサポートする、チームを代表して行動する(例: チームの成果を上級役員に伝える、チームメンバーの功績を認める)

- 自分の意見に対して、チームメンバーが別の意見がある場合、反論したり異論を唱えるようチームメンバーに促す

- 自分の弱みを見せる。仕事や失敗に関する自分の個人的な考え方をチームメンバーに伝える

- リスクを取るようチームメンバーに促し、自分の仕事でも実践してみせる

心理的安全の向上をサポート ourly profile

ourly profile(アワリープロフィール)は、個人のプロフィール機能や組織図機能などにより、組織のサイロ化を解消する社内コラボレーション創出ツールです。

3つの大きな特徴により、勤務形態・メンバー数にとらわれず、マネージャー(リーダー)とメンバーの相互理解を促します。

- 人となりが一目でわかる自己紹介画面

- 独自の探索機能により、思いがけない出会いを創出

- 組織図により、チーム・部署を超えて組織を理解できる

こうした特徴から「この人こんなスキルを持ってたんだ!」「Aさんはこんな趣味・経験があったのか!」などの気づきを生み出し、効率的なチームマネジメントやコミュニケーション円滑化を実現します。

チーム単位での導入も可能で、ユーザー規模に応じた料金をご用意しております。詳しくはこちらからサービスページをご覧ください。

心理的安全性を高める際の注意点

心理的安全性の高める際に注意してほしいことが1つあります。

それは、心理的安全性とは「チームで馴れ合ったり、ぬるま湯につかること」ではないということです。

心理的安全性という用語が広く知られていくとともに、その意味を「仲の良いチームを作ること」「安心・安全な労働環境を作る」という表面的な解釈をされがちです。

心理的安全性の意味は、「対人関係においてリスクのある行動をしてもこのチームでは安全であるという、チームメンバーによって共有された考え」であり、リスクのある行動をする、メンバーが挑戦することが大前提となっています。

心理的安全性の意味を誤った解釈をしないようにしましょう。

心理的安全性を高める方法

ここでは、チームの心理的安全性を高める方法を紹介します。

心理的安全性を高める方法を7つ紹介します。

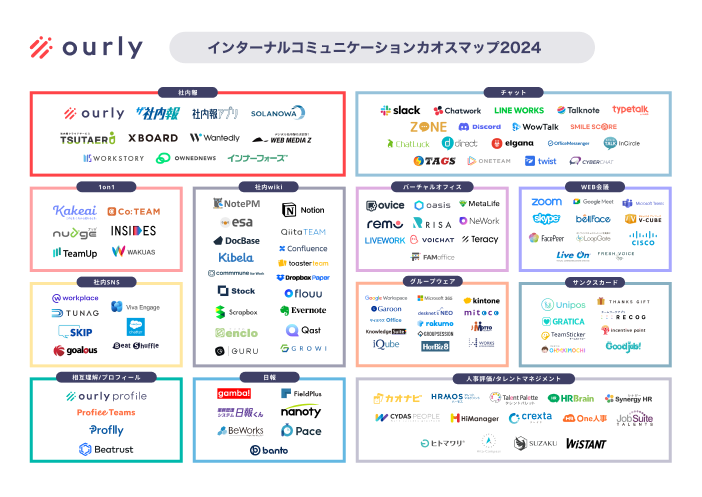

- 社内報

- 社内SNS

- OKR

- 1on1

- 組織サーベイ

- ピアボーナス

- フィードバック

社内報

社内報とは、社員や社員のご家族に発行される冊子やweb記事などを指します。

会社の理念の共有や、イベントの告知・報告、社員紹介など、その利用方法は多岐にわたります。

座談会やインタビューなど多くの社員を巻き込み記事を作成することにより、社員も当事者意識を感じることができ、心理的安全性に繋がるでしょう。

社内SNS

社内SNSとは、情報共有や関係構築をするためのツールです。近年、リモートワークの普及や働き方改革の影響で、社内コミュケーションが減少し、それを解消するツールとして社内SNSが注目されています。

社内SNSによって社員同士のコミュケーションが活性化することで、関係性が深まり心理的安全性に効果的です。

OKR

OKRは「Objectives and Key Results」の略で、会社全体の目標から個人の目標まで落とし込む目標管理手法のことです。

現在、GoogleやFacebookといった世界的な企業も採用しています。

OKRの最大の特徴は、企業の目標と自分の目標がリンクするので、自分の役割が明確になることです。

また、OKRを公開することで、メンバー同士の助け合いやコミュニケーションの活性化につながり、心理的安全性が高まる効果が見込めます。

1on1

1on1は、マネージャーとメンバーによる定期的な1対1の面談のことです。

Google社が導入するなど、欧米では一般的なものとなっていますが、近年日本でも注目されています。

1on1では、自分の業務の振り返りを中心に、よかったことや悩み、アクションプラン、今後のキャリアなど幅広い話をするのが一般的です。

そういった定期的な面談を経て、マネージャーとメンバーの間に信頼関係が生まれ、心理的安全性が高まります。

組織サーベイ

組織サーベイは、メンバーが企業に対してどんなことを感じているかを可視化する方法です。

サーベイを行うことで、理念浸透や人間関係など、様々な項目に対して定量的に判断できます。

サーベイを行えば心理的安全性が高まるわけではありませんが、定期的にサーベイを行い、結果を分析し、アクションを起こすことで、心理的安全性が高い組織になっているのかを確かめることができます。

ピアボーナス

ピアボーナス®️は、メンバー同士が日々の業務の成果や行動に対して互いに称賛し、ボーナスを送り合う仕組みのことを指します。

Google社では、1人15000円の決裁権を持っており、「この人にボーナスを送りたい」と思った時に、システムに名前と理由と送る金額を入力できるようになっているようです。

「ピアボーナス®️」はUnipos株式会社の商標または登録商標です。

「ourly Magazine.」では商標権者Unipos株式会社から使用許諾を得た上で記事にしています。

ピアボーナス®️について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

フィードバック

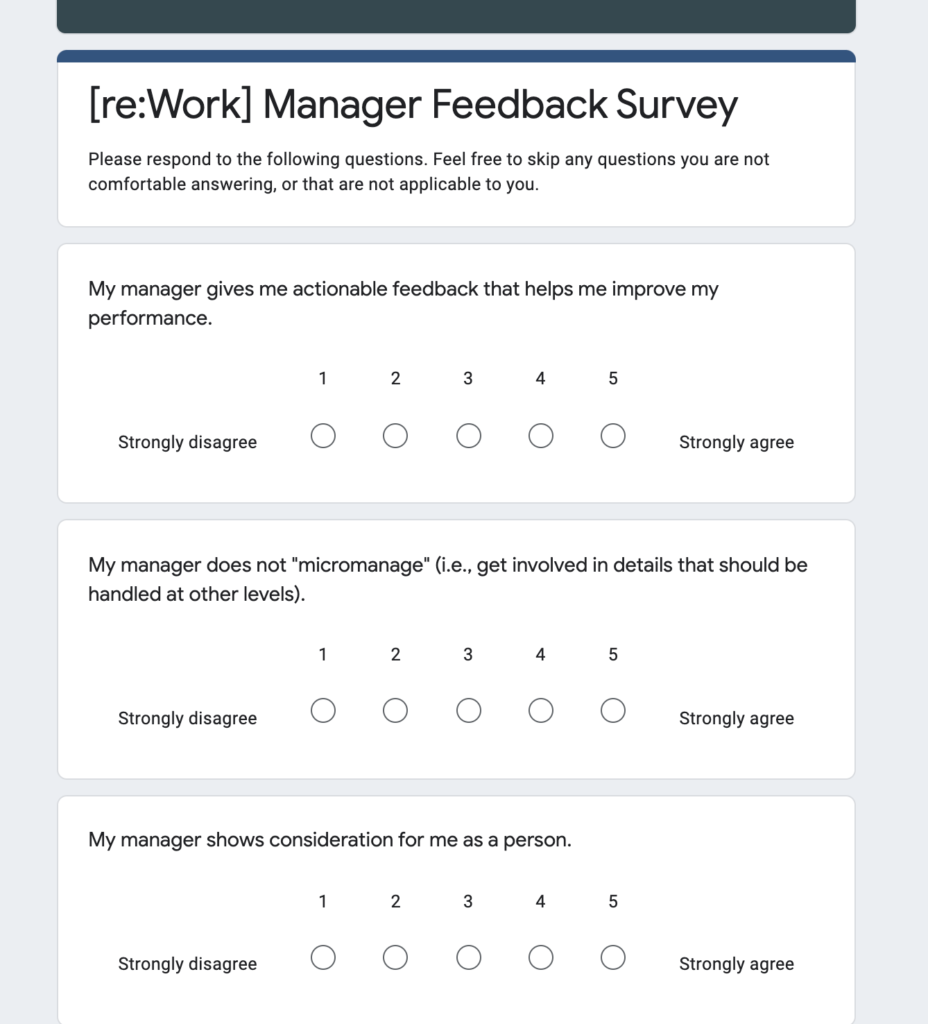

Googleでは、メンバーからマネージャーへのフィードバックを行なっているそうです。

マネージャーからメンバーへのフィードバックは一般的ですが、その逆のことを行うことで、心理的安全性の高いチームを作っているのです。

以下のようにGoogleフォームを用いて実施しているようです。

原本はこちらをクリックしてください。

心理的安全性を測定する方法

心理的安全性を測る手段として有名なのが、エイミーエドモンソン氏が提唱した以下の7つの質問です。

- チームの中でミスをすると、たいてい非難される。

- チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。

- チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。

- チームに対してリスクのある行動をしても安全である。

- チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。

- チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。

- チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。

これらの質問に対して1~7の7段階で点数をつけます。合計点数が高ければ高いほど「心理的安全性の高いチーム」、合計点数が低ければ低いほど「心理的安全性の低いチーム」だと判断できます。

(引用:Google re:Work ガイド:「効果的なチームとは何か」を知る<https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/define-team/>,2020年10月閲覧)

情報共有・コミュニケーション活性化で心理的安全を向上させる ourly

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制の強みを持ち、新たな社内コミュニケーションを創出する魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「社内の雑談が減った」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

心理的安全性を高めてチームの生産性を向上させよう

この記事では、心理的安全性の概要や注目されている背景、心理的安全性が高いメリットや高める際の注意点、具体的な施策について詳しく解説しました。

心理的安全性とは、「対人関係においてリスクのある行動をしてもこのチームでは安全であるという、チームメンバーによって共有された考え」のことで、2015年にGoogle社が「心理的安全性は成功するチームの構築に最も重要なものである」と発表したことによって、一気に注目を集めました。

心理的安全性が高いメリットは以下の4つです。

- 労働生産性の向上

- 情報やアイデアの共有が盛んになる

- イノベーションの促進

- 人材定着率の向上

心理的安全性を高める際のポイントは以下の5つです。

- 積極的な姿勢を示す

- 理解していることを示す

- 対人関係において相手を受け入れる姿勢を示す

- 意思決定において相手を受け入れる姿勢を示す

- 強情にならない範囲で自信や信念を持つ

心理的安全性が低い組織には4つの不安が発生します。

- 無知だと思われる不安

- 無能だと思われる不安

- 邪魔をしていると思われる不安

- ネガティブだと思われる不安

心理的安全性を高める方法は以下の5つです。

- OKR

- 1on1

- 組織サーベイ

- ピアボーナス®️

- フィードバック

この記事が、御社の心理的安全性の向上に役立てば幸いです。