近年、多くの企業が「組織サーベイ」に注目しています。これは、従業員の離職率や生産性といった経営課題の根源に、従業員の意識や働きがいが大きく影響しているという認識が広まったためです。

しかし、「組織サーベイという言葉は聞くけれど、具体的に何をすればいいのか分からない」という担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、組織サーベイの基本的な知識から、目的別の種類、具体的な進め方、そして成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。自社の組織課題を解決し、従業員がいきいきと働ける環境づくりの第一歩を踏み出しましょう。

組織サーベイとは?

組織サーベイとは、企業が自社の従業員を対象に行う意識調査のことです。「組織診断」とも呼ばれ、従業員の満足度や仕事へのエンゲージメント(熱意や貢献意欲)、人間関係、労働環境など、組織の状態を多角的に把握することを目的としています。単なるアンケートではなく、調査結果を分析し、組織の課題解決や改善活動につなげるまでの一連のプロセス全体を指します。

組織の健康診断!注目される背景

組織サーベイが「組織の健康診断」として注目されている背景には、働き方の多様化や人材の流動化があります。

終身雇用が当たり前ではなくなった現代において、企業が持続的に成長するためには、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大限に引き出すことが不可欠です。従業員が何に満足し、何に不満を抱えているのかを客観的なデータで把握し、改善していくことが、優秀な人材の定着と生産性の向上に直結します。

特に、「人的資本経営」が重視される中で、組織の状態を数値で可視化し、改善に向けた投資を行うことは、企業の競争力を高める上で非常に重要です。

社内アンケートとの明確な違い

組織サーベイと社内アンケートは、従業員に質問するという点では似ていますが、その目的と活用範囲に大きな違いがあります。

社内アンケートは、特定の事象(例:福利厚生制度の利用状況)に関する情報を収集することが主な目的です。一方で、組織サーベイは、収集したデータを分析して組織全体の課題を特定し、具体的な改善策を実行し、その効果を測定するところまでを含みます。

つまり、情報収集で終わるのがアンケート、組織変革のアクションまでつなげるのがサーベイ、という違いがあります。

組織サーベイを実施する3つの目的

組織サーベイは、やみくもに実施しても効果は得られません。何のために行うのか、その目的を明確にすることが成功の鍵となります。主な目的は以下の3つです。

組織の状態を客観的に可視化する

日々の業務では見えにくい組織の強みや課題を、客観的なデータとして「見える化」することが最大の目的です。

上司との面談だけでは、従業員の本音や部署間の認識のズレを正確に把握することは困難です。組織サーベイによって、従業員の意識や満足度を数値で捉えることで、経営層や管理職が現場のリアルな状況を正確に把握し、データに基づいた施策の実行や意思決定を下せるようになります。

人事施策の課題発見と効果検証

組織サーベイは、人事制度や福利厚生、研修プログラムといった各種人事施策が、意図した通りに機能しているかを確認するための有効な手段です。

例えば、「新しい評価制度への納得度はどのくらいか」「研修内容は実務に役立っているか」といった点を調査することで、施策の問題点を具体的に特定できます。さらに、施策実行後に再度サーベイを行うことで、改善効果を定量的に測定し、次のアクションにつなげることができます。

従業員の定着とエンゲージメント向上

従業員がどのような点に不満やストレスを感じているのかを把握し、働きやすい環境を整備することは、離職率の低下に直結します。また、サーベイを通じて「会社は自分たちの声に耳を傾けてくれる」という姿勢を示すことは、従業員の会社に対する信頼感や愛着心、すなわちエンゲージメントを高める効果も期待できます。

エンゲージメントの高い従業員は、自発的に仕事に取り組み、組織全体の生産性向上に大きく貢献してくれるでしょう。

目的別に解説!組織サーベイの主な種類

組織サーベイには様々な種類があり、それぞれ特徴や適した目的が異なります。自社の課題に合わせて適切なサーベイを選ぶことが重要です。

| サーベイの種類 | 主な目的 | 調査頻度 | 質問数 | 特徴 |

| センサス | 組織全体の課題を網羅的・構造的に把握する | 半年~1年に1回 | 多い(50問以上) | 組織全体を俯瞰し、根本的な課題を深掘りするのに適している。 |

| パルスサーベイ | 従業員のコンディションの変化をリアルタイムに把握する | 1週間~1ヶ月に1回 | 少ない(数問~15問程度) | 離職予兆の早期発見や、施策の効果を素早く測定するのに向いている。 |

| エンゲージメントサーベイ | 従業員のエンゲージメント(貢献意欲)を測定する | 目的に応じて様々 | 中程度 | 組織への信頼度や仕事へのやりがいなどを測り、生産性との関連を分析する。 |

| モラールサーベイ | 従業員のモラール(士気・意欲)を測定する | 目的に応じて様々 | 中程度 | 仕事内容や人間関係、待遇への満足度から、従業員のやる気を分析する。 |

| ストレルチェック | 従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ | 1年に1回以上 | 57項目が基準 | 労働安全衛生法に基づき、従業員50名以上の事業場で義務付けられている。 |

組織全体を多角的に把握する「センサス」

センサスは、国勢調査(Census)のように、年に1回など定期的かつ大規模に行う調査です。質問数が多く、組織の課題を網羅的・構造的に把握するのに適しています。経営戦略や大きな人事制度の改定など、組織全体の根本的な課題を深掘りしたい場合に有効です。

変化をリアルタイムに追う「パルスサーベイ」

パルスサーベイは、脈拍(Pulse)を測るように、短い間隔で簡単な調査を繰り返す手法です。1週間から1ヶ月に1回程度の高頻度で、数問から十数問の少ない質問に回答してもらいます。従業員のコンディションの変化をリアルタイムで把握できるため、現場レベルでの問題の早期発見や、実施した施策の効果を素早く確認したい場合に適しています。

従業員の貢献意欲を測る「エンゲージメントサーベイ」

従業員の企業に対する「エンゲージメント(愛着心や貢献意欲)」を測定することに特化した調査です。企業のビジョンへの共感度、仕事へのやりがい、成長実感などを問い、組織の生産性と深く関わるエンゲージメントの状態を可視化します。組織風土の改革や、生産性向上を目指す場合に重要な指標となります。

働く意欲や士気を測る「モラールサーベイ」

従業員の「モラール(士気や意欲)」を測定する調査です。仕事内容、給与や待遇、人間関係といった要素に対する満足度を測ることで、従業員のモチベーションの状態を把握します。従業員満足度調査(ES調査)と近い概念ですが、より集団としての「士気」に焦点を当てるのが特徴です。

法律で義務化された「ストレスチェック」

ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした調査です。労働安全衛生法の改正により、2015年から従業員50名以上の事業場では年に1回以上の実施が義務付けられています。個人のストレス状態を把握するとともに、結果を集団ごとに分析することで、職場環境の改善に役立てることが求められます。

組織サーベイのメリット

適切に組織サーベイを実施・活用することで、企業は多くのメリットを得ることができます。

勘や経験に頼らないデータに基づく組織改善

組織サーベイの最大のメリットは、これまで感覚的にしか捉えられなかった組織の課題を、客観的なデータとして可視化できる点です。これにより、「どの部署で」「どのような課題が」発生しているのかを具体的に特定し、勘や経験だけに頼らない、的確な改善策を立案・実行することが可能になります。

従業員のモチベーション向上と離職率低下

サーベイによって従業員の不満やニーズを吸い上げ、職場環境や制度の改善に取り組むことで、従業員満足度は向上します。自分の意見が組織改善に活かされるという実感は、仕事へのモチベーションや会社への信頼感を高めます。結果として、優秀な人材の離職を防ぎ、組織全体の活力を高めることにつながります。

潜在的な人事課題の早期発見

日々の業務では表面化しにくい、ハラスメントやメンタルヘルスの問題、特定の部署に偏った業務負荷といった潜在的な課題を早期に発見できる可能性があります。問題が深刻化する前に対策を講じることで、大きなトラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を守ることができます。

組織サーベイのデメリット

多くのメリットがある一方で、組織サーベイにはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。

従業員と担当者の業務負担増加

サーベイに回答するには、従業員の協力と時間が必要です。質問数が多かったり、頻度が高すぎたりすると、通常業務を圧迫し、負担感やストレスにつながる恐れがあります。また、サーベイを企画・実施・分析する人事担当者にとっても、相応の工数がかかる点は無視できません。

調査の実施が目的化するリスク

組織サーベイで最も避けたいのが、調査を「実施すること」自体が目的になってしまうことです。時間と労力をかけて調査をしても、その結果が分析されず、具体的な改善アクションにつながらなければ、従業員は「またアンケートだけか」と失望し、会社への不信感を募らせるだけです。これはかえってエンゲージメントを低下させる要因になります。

従業員の本音を引き出せない可能性

「正直に回答すると、自分に不利益があるのではないか」と従業員が感じてしまうと、当たり障りのない回答しか得られず、サーベイの信頼性が損なわれます。特に、評価や人間関係に関するデリケートな質問では、この傾向が強くなります。従業員が安心して本音で回答できるような環境を整えることが不可欠です。

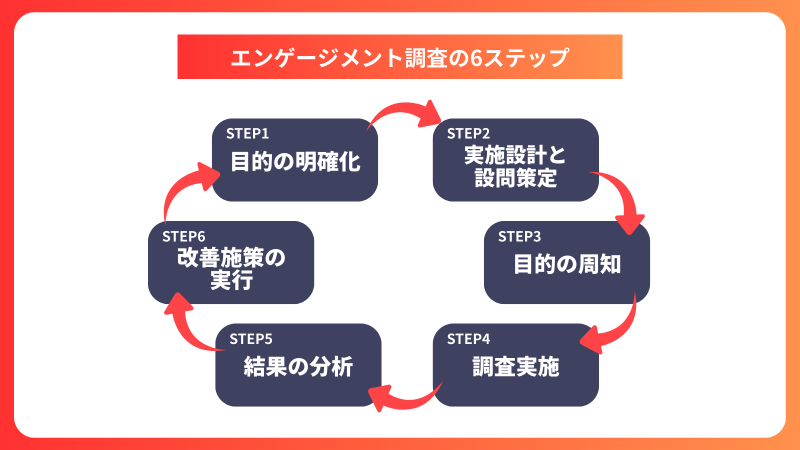

成功に導く!組織サーベイの実施手順

組織サーベイを成功させるためには、計画的に手順を踏んで進めることが重要です。ここでは、基本的な実施の流れを6つのステップで解説します。

手順1:目的の明確化と仮説設定

まず、「何のためにサーベイを行うのか」という目的を明確にします。

例えば、「若手社員の離職率を低下させたい」「部署間の連携を強化したい」など、具体的な組織課題を定めましょう。その上で、「離職率が高いのは、キャリアパスが見えないからではないか」「連携が不足しているのは、コミュニケーションツールが使いにくいからではないか」といった仮説を立てます。この目的と仮説が、後の質問設計や分析の軸となります。

手順2:調査対象と項目の設計

設定した目的に基づき、「誰に」「何を聞くか」を決めます。

全社員を対象にするのか、特定の部署や階層に絞るのかを決定します。質問項目は、仮説を検証できる内容を盛り込みつつ、回答者の負担を考慮して、数を絞り込むことが大切です。既存のサーベイツールに用意されているテンプレートを活用するのも有効な手段です。

手順3:従業員への事前告知と協力依頼

サーベイを実施する前に、従業員に対して目的や趣旨を丁寧に説明します。

「なぜこの調査を行うのか」「結果をどのように活用するのか」「回答は匿名で扱われ、個人が不利益を被ることはない」といった点を明確に伝え、従業員の理解と協力を得ることが、質の高い回答を集める上で非常に重要です。

手順4:サーベイの実施と回答収集

計画に沿ってサーベイを実施します。webアンケートツールなどを活用すると、配布や回収、集計の手間を大幅に削減可能です。回答期間中は、未回答者へのリマインドを適宜行い、高い回答率を目指します。一般的に、回答率が95%以上であれば、組織の状態を正確に反映したデータが得られるとされています。

手順5:結果の集計と分析

収集した回答データを集計し、分析を行います。全体の傾向を把握するだけでなく、部署別、役職別、年齢別などの属性でクロス集計を行うことで、より詳細な課題が見えてくるでしょう。当初立てた仮説が正しかったのかを検証し、課題の根本原因を探ります。

手順6:改善策の立案と実行・効果測定

分析結果から明らかになった課題を解決するための具体的なアクションプランを策定し、実行に移します。大切なのは、結果を従業員にフィードバックし、会社として改善に取り組む姿勢を示すことです。施策の立案は分析結果に基づいていなければサーベイの意味をなしません。

そして、施策の実行後は、再びサーベイを行って効果を測定し、次の改善サイクル(PDCA)へとつなげていきます。

失敗しないための組織サーベイの注意点

組織サーベイの効果を最大化し、失敗を避けるために、以下の点に注意しましょう。

設問の設計には意図を持つ

サーベイで陥りがちなケースとして、テンプレートのような設問をただ使用するというものです。

サーベイの目的は、組織の状態を可視化したり、人事施策の課題を見つけることであると解説しましたが、これらの目的によって、設置すべき質問項目は変わります。

どのような項目を設置すれば、現状で把握したい組織状態を測ることができるのかを、自社の事業モデルや理想の組織状態から逆算することが重要です。

調査結果のスコアだけで判断しない

サーベイの結果は数値(スコア)で示されますが、その数字だけを見て一喜一憂するのは危険です。スコアが低い項目には課題が隠れている可能性が高いですが、それがなぜ低いのか、背景にある文脈を理解することが重要です。他のデータや現場の管理職へのヒアリングなどと組み合わせ、多角的な視点で結果を解釈するようにしましょう。

他社との比較(偏差値)で判断しない

サーベイの本質は、他社や同業界と比較して、優れたスコアを取ることではありません。解決すべき組織課題を特定し、計画・実行・振り返り・改善のサイクルを回して課題を解決するための手段です。

偏差値で自社と他社を比較するのではなく、サーベイの結果どこの数値を改善すれば組織課題の改善につながるのか、そのためにはどのような施策をおこなうと良いのかが肝心です。

調査を「やりっぱなし」にしない

繰り返しになりますが、サーベイは改善アクションとセットで初めて意味を持ちます。調査結果を従業員に共有し、「皆さんからいただいた意見を元に、このような改善を行います」と具体的な行動を示すことが不可欠です。何もフィードバックがないと、従業員の協力は二度と得られなくなるでしょう。

小さなことでも良いので、必ず何かしらのアクションを起こすことが信頼関係の構築につながります。

匿名性の確保とプライバシーへの配慮

従業員に本音で回答してもらうためには、安心して回答できる環境が絶対条件です。回答が誰によるものか特定されない「匿名性」を保証し、そのことを事前にしっかりと伝えましょう。特に自由記述欄では、内容から個人が特定できてしまうケースもあるため、結果の取り扱いには細心の注意を払い、従業員のプライバシーを厳守してください。

自社に合った組織サーベイツールの選び方

組織サーベイを効率的かつ効果的に実施するためには、専用のツールの活用がおすすめです。ここでは、ツールを選ぶ際の3つのポイントを紹介します。

選び方1:サーベイの目的に合っているか

組織サーベイツールには、それぞれ得意な領域があります。エンゲージメント向上に特化したツール、離職予兆の分析に強いツール、ストレスチェックに対応したツールなど様々です。自社が解決したい課題やサーベイの目的に合った機能が搭載されているか、事前に確認しましょう。

選び方2:従業員が回答しやすいか

サーベイの回答率を高めるためには、従業員にとっての使いやすさが大切です。スマートフォンやタブレットなど、様々なデバイスに対応しているか、直感的に操作できるシンプルな画面か、といった点をチェックしましょう。回答にかかる時間の目安が短く、従業員の負担が少ないツールであることも重要です。

選び方3:分析機能とサポート体制の充実度

回答結果を自動で集計し、多角的に分析できる機能は必須です。部署別や属性別のクロス分析はもちろん、過去の結果との比較や、業界平均とのベンチマーク比較ができると、より深い示唆が得られます。また、ツールの導入から分析、改善アクションの立案まで、専門のコンサルタントによるサポートが受けられるかどうかも、特に初めて導入する企業にとっては心強いポイントとなります。

“測って終わりにさせない” サーベイツール、ourly survey

ourly surveyは、自由な設問設計と施策立案・実行までを支援する“測って終わり”にさせないサーベイです。

細かい分析機能で組織課題を可視化

「所属/部署」「役職」「職種」「拠点」などのユーザー属性で回答結果を分析することが可能です。理念の浸透度合いや、エンゲージメントが低い層を見える化できます。

組織課題に応じた自由な設問

従業員エンゲージメントの向上や人事施策の成果測定、ビジョンの浸透度合いの計測など、自社が手に入れたい組織状態から逆算して自由に質問の作成が可能です。

行動データを組み合わせた分析

弊社が提供するweb社内報「ourly」の閲覧行動とサーベイで集計した結果をクロス分析することで、組織改善のサイクルを加速させます。

一気通貫した改善支援

弊社の組織開発コンサルタントが、サーベイで集計した結果をもとに組織課題の特定や改善施策の提案、実行を支援します。

以下の資料では、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

まとめ

本記事では、組織サーベイの目的から種類、具体的な進め方、成功のポイントまでを包括的に解説しました。組織サーベイは、単なるアンケートではなく、組織の課題を可視化し、従業員と会社が共に成長していくための強力なツールです。

重要なのは、サーベイを実施すること自体を目的にせず、その結果から得られた気づきを具体的な改善アクションにつなげ、粘り強くPDCAサイクルを回していくことです。この記事を参考に、ぜひ自社の組織力強化に向けた一歩を踏み出してください。