近年、企業の持続的な成長のために「社内エンゲージメント」という言葉が注目されています。

従業員がやりがいを感じ、自発的に会社に貢献したいと思える状態は、離職率の低下や生産性の向上に直結します。しかし、「従業員満足度と何が違うのか」「具体的にどうすれば高められるのか」といった疑問をお持ちの人事担当者様や経営者様も多いのではないでしょうか。

本記事では、社内エンゲージメントの基本的な概念から、その重要性、具体的な測定方法、そして明日からでも実践できる向上施策までを、事例を交えながら体系的に解説します。

この記事を読むことで、あなたの会社の組織課題を解決し、従業員一人ひとりが輝く職場環境を作るための第一歩を踏み出すことができるでしょう。

社内エンゲージメントとは?

社内エンゲージメントとは、単に会社の居心地が良いというだけでなく、従業員が企業の掲げるビジョンや戦略に深く共感し、その成功に向けて自らの力を発揮したいと心から願う、熱意あふれる状態を指します。

それは、企業と従業員が互いに信頼し合い、同じ目標に向かって進むパートナーとして、対等で強固な結びつきを築いている証です。この関係性においては、従業員は自らの仕事に誇りを持ち、日々の業務を通じて成長できると実感しています。

企業と従業員の成長に不可欠な関係性

社内エンゲージメントは、企業と従業員の双方向の貢献によって成り立っています。企業側が従業員の成長や働きがいを支援する環境を提供し、それに応える形で従業員が能力を最大限に発揮して企業に貢献するという、理想的な循環が生まれます。

この好循環は、個人の成長が組織の成長に直結し、組織の成長がさらなる個人の成長機会を生むという、持続可能な発展の原動力となるのです。エンゲージメントの高い組織では、従業員は受け身の姿勢ではなく、自らが組織をより良くしていく当事者であるという意識を持っています。

混同されがちな「従業員満足度」との明確な違い

社内エンゲージメントとよく混同される言葉に「従業員満足度(ES)」があります。

しかし、この二つは視点が大きく異なります。従業員満足度は、給与や福利厚生、労働環境といった会社から与えられる待遇に対して、従業員が「満足しているか」を示す指標です。これは、あくまで従業員から会社への一方的な評価と言えます。

一方で、社内エンゲージメントは、企業と従業員の「双方向」の結びつきの強さを示します。従業員が会社に貢献したいという意欲と、会社が従業員の期待に応えたいという思いが両立して初めて、エンゲージメントは高まります。

満足度が高い従業員が必ずしも業績に貢献するとは限りませんが、エンゲージメントの高い従業員は、企業の成功を自らの喜びと捉え、主体的に行動する傾向があります。

| 項目 | 社内エンゲージメント | 従業員満足度 |

| 関係性 | 企業と従業員の双方向の結びつき | 従業員から企業への一方的な評価 |

| 構成要素 | 信頼、貢献意欲 | 待遇、環境、報酬 |

| 目指す状態 | 企業の成功への自発的な貢献 | 働きやすさへの満足 |

| 業績との関連 | 強い相関関係がある | 必ずしも相関しない |

h3「ロイヤルティ」との違い

もう一つ、似た言葉に「ロイヤルティ(忠誠心)」があります。ロイヤルティは、従業員が企業に対して抱く忠誠心や帰属意識を指し、しばしば伝統的な主従関係のようなニュアンスを含みます。これは、従業員が企業の指示に従うという、上から下への関係性が前提となることが多いです。

これに対し、社内エンゲージメントは、企業と従業員が対等なパートナーであるという考えに基づいています。従業員は単に従うのではなく、企業のビジョンに共感した上で、自らの意思で貢献することを選びます。そこには、健全な信頼関係と相互の尊重が存在するのです。

なぜ今、社内エンゲージメントが重要視されるのか?

現代のビジネス環境において、社内エンゲージメントの重要性はますます高まっています。その背景には、労働市場の変化や働き方の多様化など、企業が対応すべき複数の社会的な要因が存在します。

人材獲得競争の激化と定着率の重要性

少子高齢化に伴う労働人口の減少と、終身雇用制度の形骸化により、現代の日本企業は深刻な人材不足に直面しています。優秀な人材を確保し、長く活躍してもらう「リテンションマネジメント」は、企業経営における最重要課題の一つです。

エンゲージメントが高い企業は、従業員が自社で働き続けることに魅力を感じているため、離職率が低い傾向にあります。優秀な人材の流出を防ぐことは、事業の継続性と競争力を維持する上で不可欠です。

働き方の多様化による主体性の要求

テレワークやフレックスタイム制度の普及など、働き方は大きく変化しました。従業員が上司の目の届かない場所で働く機会が増えたことで、一人ひとりが自律的に仕事を進める「主体性」が以前にも増して求められるようになっています。

社内エンゲージメントが高い従業員は、会社の目標達成を自分事として捉え、指示を待つのではなく自ら課題を見つけて解決しようと行動します。このような主体的な働き方は、変化の激しい時代を勝ち抜くための組織の強さとなります。

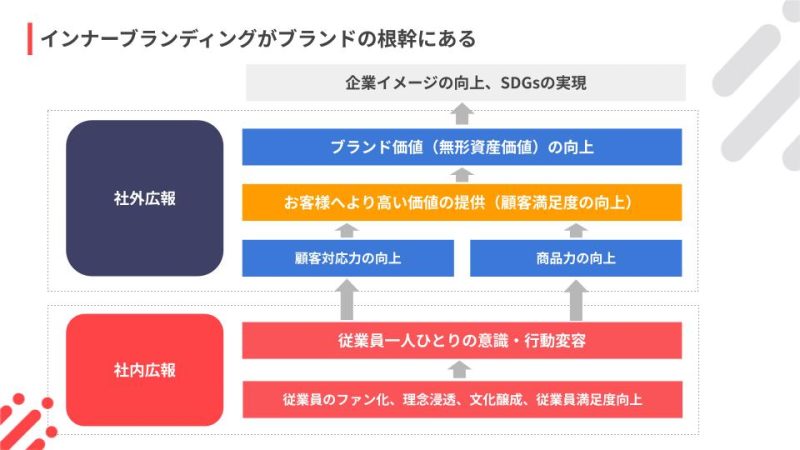

顧客満足度への直接的な影響

従業員の仕事に対する熱意は、提供する商品やサービスの質に直接反映されます。エンゲージメントの高い従業員は、「どうすれば顧客にもっと喜んでもらえるか」を常に考え、行動に移します。その結果、顧客体験が向上し、顧客満足度の向上、そして企業の売上増加へと繋がります。従業員のエンゲージメントは、巡り巡って顧客とのエンゲージメントをも高める重要な要素なのです。

社内エンゲージメントを高める5つのメリット

社内エンゲージメントを向上させることは、企業に多くの具体的な利益をもたらします。それは単に「良い会社」になるという抽象的な話ではなく、経営指標にも現れる確かな効果です。

離職率の低下と人材の定着

最大のメリットは、離職率の低下です。自社に誇りと愛着を持つ従業員は、困難な状況に直面しても「この会社で頑張りたい」と考えます。エンゲージメントの高い職場は、働きがいがあり、人間関係も良好な傾向があるため、従業員が定着しやすくなります。これにより、経験豊富な人材の流出を防ぎ、組織としての知識やノウハウの蓄積にも繋がります。

生産性の向上と業績への貢献

エンゲージメントの高い従業員は、仕事へのモチベーションが高く、自らの役割以上の貢献をしようと努めます。その結果、個人の生産性が向上するだけでなく、組織全体のパフォーマンスも向上します。

米国の調査会社ギャラップ社の調査では、エンゲージメントの高い従業員は低い従業員に比べて生産性が17%高いというデータもあります。この生産性の向上が、最終的に企業の業績アップに直結するのです。

組織全体のチームワーク強化

社内エンゲージメントが高い組織では、従業員同士が互いを尊重し、共通の目標に向かって協力し合う文化が根付いています。お互いの成功を喜び、困難な時には助け合うという風土は、部署や役職の垣根を越えた強固なチームワークを生み出します。このような組織は、部門間の連携もスムーズで、複雑な課題にも迅速かつ効果的に対応することができます。

採用コストの削減

従業員の定着率が向上することで、新たな人材を採用する必要性が減り、結果として採用コストを大幅に削減できます。一人当たりの採用には、求人広告費や人材紹介手数料、採用担当者の人件費など、数十万円以上のコストがかかると言われています。

また、エンゲージメントの高い従業員が知人や友人に自社を推薦する「リファラル採用」も活発になり、より低コストで質の高い人材を確保しやすくなります。

イノベーションの創出促進

従業員が「心理的安全性」を感じられるエンゲージメントの高い職場では、失敗を恐れずに新しいアイデアを提案したり、チャレンジしたりすることが奨励されます。

従業員一人ひとりが持つ潜在的な創造性が引き出され、新しい商品やサービス、業務プロセスの改善といったイノベーションが生まれやすくなります。企業の持続的な成長には、このような内側からの変革が不可欠です。

社内エンゲージメントを高めるための具体的な手順

エンゲージメント向上は、一度きりの施策で完結するものではありません。継続的に組織の状態を観測し、改善を繰り返していくサイクルを回すことが成功の鍵となります。

手順1:現状の可視化と課題の特定

まずはサーベイなどを活用して、自社のエンゲージメントの現状を客観的なデータで把握します。

総合的なスコアだけでなく、部署別、役職別、年齢別など、属性ごとに分析することで、特に課題を抱えている層を特定します。この段階で、どこに問題があるのかを正確に見極めることが、効果的な施策に繋がります。

手順2:目的に合わせた改善施策の立案

特定された課題に基づいて、具体的な改善策を検討します。

例えば、「人間関係」に課題があるならコミュニケーションを活性化させる施策、「成長機会」に課題があるなら研修制度の充実、といったように、課題と施策を明確に結びつけることが重要です。施策は一度に多くを詰め込まず、優先順位をつけて実行可能なものから着手しましょう。

手順3:施策の実行と効果測定

計画した施策を実行に移します。施策の実施にあたっては、なぜこの施策を行うのか、その目的と期待される効果を関係者に丁寧に説明し、協力を得ることが大切です。

そして、施策の実施後は、必ず効果測定を行います。パルスサーベイなどを活用して、施策がエンゲージメントスコアにどのような影響を与えたのかを定期的に確認します。

手順4:改善サイクルを回し続ける

効果測定の結果を分析し、施策が有効であったかを評価します。

期待通りの効果が出ていれば継続・発展させ、そうでなければ原因を分析し、新たな改善策を立案します。このように、「現状把握→課題特定→施策立案→実行→効果測定」というサイクル(PDCAサイクル)を継続的に回し続けることで、組織は着実に良い方向へと変化していきます。

明日から実践できる!社内エンゲージメント向上施策10選

エンゲージメントを高めるためには、多角的なアプローチが必要です。ここでは、比較的取り組みやすい具体的な施策を10個紹介します。自社の状況に合わせて、可能なものから試してみてください。

企業のビジョン・パーパスを浸透させる

従業員が自社の進むべき方向性を理解し、共感することで、日々の業務に意味と誇りを見出すことができます。経営層からのメッセージを定期的に発信する、会社の歴史や理念を共有する場を設けるなど、ビジョンが従業員一人ひとりの心に届くような工夫をしましょう。

納得感のある公正な評価制度を構築する

従業員の努力や成果が、正当に評価され、処遇に反映される仕組みは、モチベーションの根幹を支えます。評価基準を明確にし、評価者によってばらつきが出ないように研修を行うなど、評価プロセスの透明性と公平性を高めることが重要です。

マネジメント層のリーダーシップを強化する

部下のエンゲージメントに最も大きな影響を与えるのは、直属の上司です。部下の意見に耳を傾け、成長を支援し、適切なフィードバックを与える「サーバントリーダーシップ」を管理職が発揮できるよう、マネジメント研修などを通じて支援しましょう。

キャリア開発など社員の成長機会を支援する

「この会社にいれば成長できる」という実感は、エンゲージメントの強力な驅動因子です。資格取得支援制度や社内公募制度、メンター制度の導入など、従業員が自律的にキャリアを築き、スキルアップできる機会を提供しましょう。

心理的安全性の高い職場環境を作る

従業員が「ここでは何を言っても大丈夫だ」と感じられる心理的安全性の高い環境では、活発な意見交換や協力体制が生まれます。役職に関わらず「さん」付けで呼び合う、失敗を責めるのではなく成功の糧とする文化を育むなどの取り組みが有効です。

円滑な社内コミュニケーションを促進する

部署を超えた交流を促すシャッフルランチや社内イベント、気軽に感謝を伝え合えるサンクスカード制度などを導入することで、職場の風通しが良くなります。コミュニケーションの量と質を高めることが、信頼関係の構築に繋がります。

ワークライフバランスを推進する

長時間労働の是正や有給休暇の取得促進、フレックスタイムやリモートワークといった柔軟な働き方の導入は、従業員の心身の健康を守り、仕事への活力を生み出します。従業員がプライベートを大切にしながら、長く働き続けられる環境を整えましょう。

承認と称賛の文化を醸成する

従業員の良い働きや成果を、上司や同僚が積極的に認め、称賛する文化は、自己肯定感を高め、さらなる貢献意欲を引き出します。朝礼でのグッドニュースの共有や、ピアボーナス制度の導入などが効果的です。

社員の意見を尊重し、業務に反映させる

従業員の声に真摯に耳を傾け、良い提案は積極的に採用する姿勢を示すことで、従業員は「自分も会社を動かす一員だ」という当事者意識を持つようになります。定期的な1on1ミーティングや目安箱の設置などが考えられます。

福利厚生を充実させる

従業員のニーズに合った福利厚生は、エンゲージメントだけでなく従業員満足度も高めます。食事補助や家賃補助、ユニークな休暇制度など、自社の価値観に合った制度を検討することで、従業員の会社への愛着を深めることができます。

社内エンゲージメント向上に成功した企業事例

理論だけでなく、実際にエンゲージメント向上に成功した企業の事例から、具体的なヒントを得ましょう。

東京システムハウス株式会社(SES業界)

東京システムハウス株式会社は、独立系IT企業として事業部制を採用しており、さらに客先常駐で勤務する社員も多く在籍していました。そのため、社員同士のコミュニケーションが希薄になりやすいという課題を抱えていました。

こうした状況を改善するため、同社は2023年に「コミュニケーション推進」を立ち上げ、社内コミュニケーションの活性化に着手。オンラインカラオケの開催やオフィスイベントの実施など、部署や勤務形態を超えて交流できる仕組みを整えました。

その結果、2022年と2024年のエンゲージメントスコアを比較すると、「上司や同僚と気軽に会話できるか」という項目において改善が見られるなど、エンゲージメント向上に成功しています。

マキチエ株式会社(製造業界)

マキチエ株式会社は、補聴器メーカーとして全国に38拠点の直営店を展開し、開発から製造、販売までを一貫して手がけています。しかし、部署間の連携不足や「他拠点でどんな人が働いているのか分からない」といった課題を抱えていました。

こうした状況を改善するため、同社は2024年にourlyを導入。社内報やプロフィール機能を活用し、社員同士の理解を深めることで、コミュニケーションの質の向上を図りました。

その結果、組織全体に一体感が生まれ、新規参画者のオンボーディングにも良い効果を発揮。さらに、離職率は10.5%から5.4%へと大幅に改善しました。

アイリスチトセ株式会社(製造業界)

アイリスチトセ株式会社は、オフィス家具を中心に事業を展開し、全国に約30ヶ所の営業所と9ヶ所の物流センターを有しています。直近10年間で従業員数が3倍に増加したこともあり、社員同士の顔と名前が一致しづらく、組織の一体感が醸成されにくいという課題を抱えていました。

こうした状況を改善するため、同社は2023年にourlyを導入。社内報では部署紹介やサンクスリレー、部門長対談といったコンテンツを発信し、社員同士や組織理解を促進。また、プロフィール機能を活用することで、拠点や部署を超えた交流を後押ししました。

その結果、エンゲージメントサーベイにおいて「普段業務で関連する社員の顔と名前が一致する」という項目が10pt改善するなど、一体感の醸成とエンゲージメント向上に成功しています。

まとめ

社内エンゲージメントは、企業と従業員が共に成長していくための、強固でポジティブな結びつきです。エンゲージメントを高めることは、離職率の低下、生産性の向上、そして業績アップといった、企業の持続的な成長に不可欠な多くのメリットをもたらします。

エンゲージメント向上には、まず自社の現状を正しく測定・把握し、課題に合わせた施策を粘り強く実行し続けることが重要です。本記事で紹介した手順や施策を参考に、あなたの会社でも、従業員一人ひとりが輝く組織作りを始めてみてはいかがでしょうか。