横のつながりとは、上下関係のない同僚や友人同士のつながりを指します。上司や先輩、部下との縦のつながりよりも、プライベートな話題や本音の会話がしやすい関係です。

横のつながりが深まると、社員のやる気や仕事へのやりがいが向上します。企業にとっても、生産性が向上するなど大きなメリットがあり、担当者たちはこれを強化したいと考えていることでしょう。

そこで本記事では、企業が横のつながりを強化するメリットや効果的な施策、横のつながりが弱い組織の特徴について解説します。

横のつながりとは

横のつながりとは、同僚や友人といった上下関係のない人同士のつながりを指します。

本音でのコミュニケーションやプライベートの相談がしやすく、横のつながりが強ければ強いほど心理的安全性が保たれます。

会社において横のつながりが強くなると、「困ったときは気軽に相談できる」「自分の意見を聞いてくれる存在がいる」という安心感が上がり、やる気ややりがいが向上します。

上司・部下など上下関係に起因する「縦のつながり」も業務遂行に不可欠ですが、横のつながりはより組織を強くするものとして理解しておきましょう。

企業にとって横のつながりが大切な理由

企業にとって横のつながりが大切な理由は、心理的安全性や風通しのよさを上げる要因となるからです。

上司による一方的なトップダウンや支配的な関係だけでなく、同僚・同期など同じ立場の社員が結束できていれば、風通しのよい職場が構築できます。

コミュニケーションでストレスを発散したり業務上の困りごとを気軽に相談できたりする仲間がいれば、信頼できる仲間として認識できるでしょう。

企業における良好な人間関係をつくるには、横のつながりが欠かせないのです。

横のつながりを強化するメリット

横のつながりを強化するメリットについて、下記で詳しく掘り下げていきましょう。

同じ立場の従業員同士が理解しあうメリットを知り、自社の環境を見直すことが大切です。

エンゲージメントの向上

信頼できる仲間がいることは、エンゲージメント向上に大いに役立ちます。時にはライバルとして成果を競い合いつつ、悩みやトラブルを共有し合い、お互いにサポートできる関係が築ければ、安心感を感じやすくなります。「ここが自分の居場所だ」という自覚が高まり、エンゲージメントも向上し、企業への貢献心も育まれます。エンゲージメントが低いと感じている企業は、横のつながりがあるかどうかを見直すことも考えてみるべきかもしれません。

社員定着率の向上

横のつながりが強いと、社員の定着率が向上します。

退職兆候のある従業員に他の人がいち早く気づけるため、本人が自覚する前にサポートしたり相談に乗ったりすることができるでしょう。

縦のつながりも充実していれば現場とマネジメント層の連携がしやすく、さらに効果的な施策が打てるようになります。

早期退職に悩まされる企業は、横のつながりが薄いのかもしれません。

もしくは縦のつながりばかり意識してしまっているケースもあるため、環境を見直して

生産性の向上

「チームのために貢献したい」という考えが浸透すると、生産性が向上します。自らのスキルを最大限に発揮しようとする姿勢や、スキルアップのために主体的に勉強する姿勢が見られるでしょう。

同時に、後輩や新人の育成に積極的になることで、後進育成にも寄与します。従業員ひとり当たりの生産性を向上させたい場合には、横のつながりを強化することがおすすめです。

アイデアや創造性の向上

同僚とのコミュニケーションが活性化するため、新しいアイディアが生まれたり創造性が向上したりする可能性があります。

自分ひとりでは思いつかない考えが生まれるなど、イノベーションにつながることを知っておきましょう。

商品サービス開発のヒントや業務改善のきっかけになることもあり、思わぬところで効果が得られるかもしれません。

横のつながりが弱い組織の特徴

横のつながりが弱い組織には、下記のような特徴があります。

もし自社に当てはまる項目があれば、組織づくりの見直しをした方がよいかもしれません。下記をチェックリスト代わりに、確認してみましょう。

縦割り意識が強い

縦割り意識が強い組織では、横のつながりを強化することが難しいことがあります。自分の所属する部門内での情報共有が主体となっていると、部門間の連携が難しくなります。

社内競争が激しい場合、「他部門には有利な情報を秘匿すべき」といった考え方が広まりやすいです。縦のつながりが強まる一方で、横のつながりが弱いことに気づいたなら、対策を検討してみましょう。

【事例紹介】縦割り組織によって業績に悪影響が・・・V字回復した方法とは?

コミュニケーションを取る機会や場所がない

コミュニケーションを取る機会・場所がなく、会話が少ない会社では横のつながりが弱くなります。

最低限業務進行に必要なコミュニケーションしかできなくなり、縦のつながりも強化されません。

特にテレワークなど気軽な雑談・交流がしづらい働き方をしている場合、コミュニケーションの機会が失われ孤独感を覚える従業員が増えるため注意が必要です。

コミュニケーション活性化施策を取るなど対策し、横のつながりを強化していきましょう。

部署間や拠点間での情報共有が不足している

部署間や拠点間での情報共有が不足すると、横のつながりが希薄になります。お互いの業務内容が不透明なままだと、コミュニケーションが難しく、話題が見つかりにくくなります。

また、相互理解が不足することで思わぬ齟齬が生じ、期待した効果が得られないこともあります。横のつながりを強化するためには、お互いの業務や考え方を理解し合い、日頃から積極的に情報を共有することが理想です。

【資料】エンゲージメント向上に繋げる社内コミュニケーション施策の設計方法

社内コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。

そこで弊メディアでは、「自社にあった社内コミュニケーション施策の選び方」、「施策設計方法」「活用事例」をまとめた資料を作成しました。

組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。

資料はこちら:https://ourly.jp/document/download_internalcommunication/

横のつながりの強化に効果的な施策

最後に、横のつながりを強化するために効果的な施策を紹介します。

下記のなかで自社の課題に合うものがないか検討し、施策のひとつとして採用してみてはいかがでしょうか。

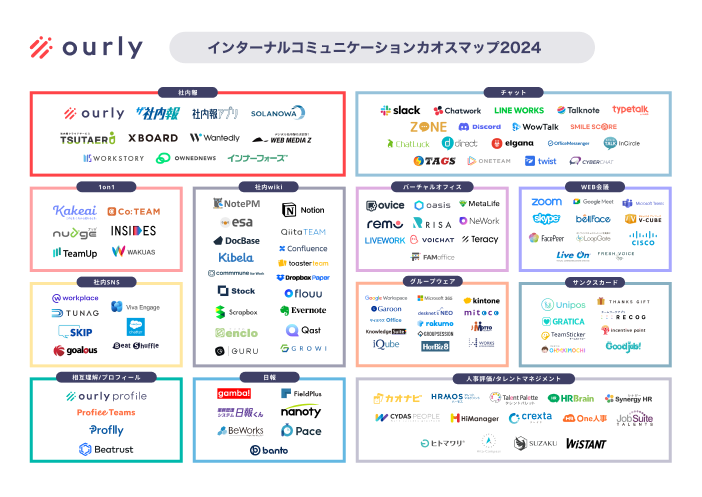

社内報

社内報は、同じ内容を短期間で広く伝えるためのツールとして、多くの企業で採用されています。他部門の業務や経営層の考え、今年の新入社員など、普段は入手しにくい情報を知る手段として活用できます。

最近では、Web社内報などのローコストかつテレワーク環境にも適した運用方法が増えています。閲覧数や頻度を分析すれば、より興味を引くコンテンツを作りやすくなり、有益なメディアと言えるでしょう。

社内SNS

社内SNSとは、従業員だけが閲覧できるSNSです。

業務に役立つノウハウだけでなくその日食べたランチや気分なども短文投稿できるため、気軽なコミュニケーションに役立ちます。

投稿者の人となりや趣味が見えるなど面白い側面も多く、リアルコミュニケーションをするシーンで話のきっかけになることもあるでしょう。

「いいね」によるワンタップでの反応もでき、会話が苦手な人でも参加しやすいことが特徴です。

社員食堂

社員食堂を整備し、業務の場以外で気軽なコミュニケーションを喚起する方法もあります。

幅広い部署の人が利用するため、自席周りでは生まれないコミュニケーションができることが利点です。

リラックスする空間であり、思わぬアイディアや相談が出やすい場としても活用できるでしょう。

食堂を整備する余裕がない場合、休憩スペースや歓談スペースを設けるのも効果的です。

フリーアドレス

自席を固定せずにフリーアドレス式に変更することは、横のつながりを強化する効果的な方法です。通常は交流の機会の少ない人と隣り合うことがあり、これが貴重なコミュニケーションのきっかけとなります。

社長と新入社員が隣り合って作業するような珍しい場面が生まれやすいのも特徴であり、部門に依存せず広範なコミュニケーションを築きたい場合にもおすすめです。

社内サークルや部活動

社内サークル・部活動を充実させ、業務外でのコミュニケーションを促進する方法です。

サークルや部活に対し活動費の一部を支給するなど福利厚生を充実すれば、会社が牽引する必要もありません。

特に面白い活動や実績を残しているサークルは社内報に掲載したり、社内パーティーで表彰したりすればさらに活動が活性化します。

ストレス発散にもコミュニケーションにもつながる施策であり、一石二鳥の効果が得られます。

その他社内コミュニケーションを活性化させる施策はこちらの記事で紹介しています。

横のつながりの強化には社内報の導入を

横のつながりを強化することは、従業員エンゲージメントの向上につながります。

社員定着率や生産性が向上するだけでなく、イノベーションを生む風土が醸成されることが多いため横のつながりを強化していきましょう。

社内報は、役職・年代・部門・地域の枠組みを超えたコミュニケーションを可能にするツールです。

Web社内報など閲覧状況の分析ができるツールも広がりつつあるため、横のつながりを強化したいときは導入をおすすめします。

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

また社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「離職率が高い」「部署間・役職間に隔たりがある」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

横のつながりを強化しよう!

横のつながりを深めることは、組織全体の健全性と個々のメンバーの幸福感に寄与します。しかし、これは一朝一夕で実現するものではありません。従って、横のつながりを強化するためには、リーダーシップの重要性が強調されます。上層部からの積極的なサポートや、横のつながりを促進するプログラムの導入が不可欠です。

横のつながりを築くことは、組織にとって価値ある投資であり、その成果は生産性向上だけでなく、社員の満足度向上や創造的なアイデアの発展にも結びつきます。したがって、これらの施策を通じて横のつながりを深め、より活気ある組織文化を築いていくことが重要です。