コロナ禍を経て日本社会での生き方や働き方は大きく変化しています。とくにリモートワーク推奨の世の中になったことで、社内での信頼関係構築が難しいと感じている人も多いのではないでしょうか。

今回は、霊長類学者で総合地球環境学研究所の所長を務める山極 壽一(やまぎわ じゅいち)先生にインタビュー。日本社会とゴリラ社会・サル社会との共通点や、ゴリラ社会を参考に本質的な信頼関係を構築する方法について伺いました。

山極 壽一(やまぎわ じゅいち)

1952(昭和27)年、東京都生れ。霊長類学者、ゴリラ研究の第一人者。京都大学理学部卒、同大学院で博士号取得。(財)日本モンキーセンター・リサーチフェロー、京都大学霊長類研究所助手、同大学院理学研究科助教授、教授、理学研究科長・理学部長、総長などを経て、2021年より総合地球環境学研究所所長。

著書に『家族進化論』(東京大学出版会)、『サルと歩いた屋久島』(山と渓谷社)、『暴力はどこからきたか(NHKブックス)、『サル化する人間社会』(集英社)、『ゴリラからの警告』(毎日新聞出版)、『スマホを捨てたい子どもたち』(ポプラ新書)、『京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ』(朝日選書)、『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(家の光協会)、『京大というジャングルでゴリラ学者が考えたこと』(朝日新書)など

総合地球環境学研究所:https://www.chikyu.ac.jp/

総合地球環境学研究所公式Twitter:https://twitter.com/CHIKYUKEN

総合地球環境学研究所公式Facebook:https://www.facebook.com/RIHN.official

効率性を追い求めれば自然と「ボス社会」ができあがる

──本日はよろしくお願いします!山極先生はこれまで、ゴリラ社会やサル社会についての研究をされてきました。その上で、今の日本社会はゴリラ社会とサル社会のどちらに近いものだとお考えですか?

どちらかというとサル社会だと考えています。

ゴリラ社会は、基本的に信頼をもとに作られたリーダー社会です。周囲から認められ、尊敬されるゴリラがリーダーとなり、周囲のゴリラたちに支えられながらリーダーの役割を全うします。

対してサル社会は、リーダー社会ではなくボス社会。強いサルがボスとなって他のサルたちを押さえつける社会なんです。自分の地位が脅かされそうになったら、何としてでも相手を力で押さえつけなければならない。階層性があって、優劣順位が明確な社会です。

──リーダーとボスは似通っているように見えて全く違った側面があるんですね。日本の社会はボス社会……つまりサル社会に近いとのことですが、具体的に伺ってもよろしいでしょうか?

日本は効率性を求める社会です。制度やシステムを張り巡らせ、仕事も生活も人間関係も効率的にこなそうとします。そして、ボス社会もまた非常に効率的な社会なのです。

なぜなら、信頼関係が不必要だから。例えばサルの場合、自分と他のサルのどちらが強いのかを理解し立場を弁えているので、ケンカが起こると強いサルが前に出て、弱いサルは後ろに下がります。そのため、ケンカが悪化することはそれほど多くありません。信頼関係を必要とせず、あらかじめお互いの優劣順位を明確にすることでトラブルの悪化を防ぐ。非常に効率的な社会ですよね。

一方、ゴリラの場合は優劣順位がなく、信頼関係をもとに社会を形成しています。ゴリラ同士が対等にぶつかり合おうとするので、いざケンカになったときにエスカレートしやすいんです。ケンカがエスカレートしたときは第三者が仲裁に入って、お互いを鎮める。トラブルの元は解決せずともお互いを抑制しあって共存していく社会なので、効率的とは言えません。

日本も人とのトラブルをできるだけ避け、効率的な生活を求める人が多いですよね。効率性を求める日本社会がサル社会と近いものになるのは、当たり前のことなんです。ただ、日本社会の怖いところはボスの姿がだんだん見えなくなってしまっていることなんですけどね……。

今の日本は“ボスの見えないサル社会”

──ボスの姿が見えない?

はい。ボスの姿が見えにくくなっている理由は、制度やシステムを張り巡らせすぎたことにあります。

制度やシステムばかりを頼りにしていると、他の人間の存在がだんだんと見えなくなりますよね。今の日本は人間同士が信頼し合い、助け合う社会ではなく、自分に便益をもたらす制度やシステムを信頼し、利益を得ようとする社会に近づいています。制度やシステムの後ろにはボスが存在しているにもかかわらず、その姿は見えなくなってしまっているんです。

ここで言う「ボス」とはビジネスマンや社長や政治家を指すわけですが、そのボスは人々に便益をもたらすような制度やシステムを作ることで姿を隠している。日本社会とサル社会で大きく異なるのは、階層性が見えなくなっている点です。

──なぜ、ボスは姿を隠しているのでしょうか?

そのほうが人々を支配しやすいから。制度やシステムとは言わば「契約」。その契約を破れば罰せられるわけですが、みんな罰を受けたくないから自然とその契約を守るんです。それがまさにボスの見えないボス社会を作り上げている原因です。

ボスの見えないボス社会の中で、人々は自分以外の人間にあまり関心を持たなくなりました。自分の便益を守るための情報をたくさん集め、たくさん契約することこそが自分を守るための近道になるからです。他の人を頼っても誰も助けてはくれないので、信頼関係を築くことにも関心を持たなくなっています。

危機感を抱くべきは「社縁の希薄化」

──先生は著書の中で“帰属意識”についても触れられていましたよね。僕自身、日本のビジネスパーソンの帰属意識は薄れていってると思うのですが、それも効率性を求めることと関係があるのでしょうか?

もちろんです。私は、今の日本は数十年前に言われていた「無縁社会」そのものだと思います。無縁社会とは社会との縁が薄れ、孤立する人々が増えている社会のこと。

これまで日本の人々をつないでいた社会の縁とは、地縁と血縁と社縁の3つを指します。

──地縁と血縁と社縁。

地縁と血縁はもう随分前から壊れています。

例えば、地縁とは住んでいる土地に基づく縁ですが、今ではマンションの隣の部屋にどんな人が住んでいるのかわからない人も増えていますよね。故郷とのつながりが薄れている人もたくさんいるので、地縁を感じている人はどんどん減っています。

血縁とは血のつながりに基づく縁ですが、コロナ禍も相まって結婚式やお葬式も近しい身内の小集団でしか行わなくなっています。親族が集まる機会も減って、親族同士が助け合う機会は少なくなっていますよね。このように地縁と血縁はなくなってしまった。

今の日本社会が危機感を抱くべきなのは、「社縁」が薄れてきている問題です。数十年前とは違い、一生一つの会社に奉職する気持ちを持った若い世代はあまりいません。

「自分の能力に合った会社を選びたい」「働く中で新しい能力に目覚めたら、その能力に合った会社に転職したい」「ある程度スキルを積んだら、独立・起業したい」「リカレント教育で新しいスキルを身につけたい」と考える若者が増えている。今の日本は兼業あるいは多業の時代を迎えています。

昔は会社しかコミュニティに属する手段がなかったので、社縁が労働や生活に直結する人も多かった。しかし今の時代、社縁がなくともコミュニティに属する手段は山ほどあります。無縁社会の中で帰属意識が薄れてしまうのも当たり前のことではないでしょうか。

「身体の共鳴」が本質的な信頼関係を作り上げる

──なるほど。社員の帰属意識を高めたいと考えている日本の企業も多いように思いますが、とくに今のリモート推奨の社会では信頼関係や帰属意識を高めるのは難しいのでしょうか。先生の著書には「ゴリラは信頼関係構築のためにアイコンタクトを重視している」という話もありましたが、それを活かせたりしませんかね?

ゴリラがしているのはただのアイコンタクトではなく、「身体の共鳴」なんですよ。

──身体の共鳴……。

身体の共鳴とは、「同じものを見て、同じ場所に立って、同じ楽しさを味わうことで、自分の存在と相手の存在を一体化させること」です。

人間もゴリラと同じように、身体の共鳴によって共感や信頼を築いていきます。身体の共鳴がないと、人間は孤独になったように感じてしまうのです。とくにコロナ禍でその孤独感に悩んだ人も多いのではないでしょうか。

だからコロナ禍で自粛が緩んだときに、音楽ライブやスポーツ鑑賞にどっと人が集まる。大声は出せなかったとしても身体を共鳴させることができるので、生きている感覚や人と繋がっている感覚を持つことができます。

──ビデオ会議をして目を合わせていても意味がないのでしょうか?

画面上で目を合わせていても身体を共鳴させることは難しいので、信頼関係を築き上げるのは至難の業だと思います。

──なるほど。同じ場所に立って、同じものを見ていく必要があるのですね。

私は、「社交」が身体の共鳴と直結していると思っています。社交とは瞬間的なやりとりですよね。あらかじめ、話題や行動を予想して準備をしていても、必ずうまくいくわけではありません。当日になってみたら全く予想していなかったことが起きたりもする。

相手とのやりとりにうまく対応するには、自分で直感的に判断していく必要があります。言葉だけではなく、相手の意識や身体や心を共鳴させていかなければならないんです。

私は、2003年に出版された山崎正和さんの著書『社交する人間 ―ホモ・ソシアビリス』を読んで社交の重要性を知りました。山崎さんは著書の中で社交とは「人間のあらゆる欲望を楽天的に充足しつつ、しかしその充足の方法のなかに仕掛け(礼儀作法)を設け、それによって満足を暴走から守ろうという試み」と言っています。「社交は文化そのものである」と。

──社交は文化そのもの。今、コロナ禍で新卒社員が会社に馴染めないという話もありますが、それも身体の共鳴や社交の有無が関係しているのでしょうか?

そうですね。リモートワークだと社交をする機会が減ってしまうので、身体の共鳴も自ずとできなくなります。身体の共鳴ができないと信頼関係を構築しにくくなるため、今の新卒社員の人たちは孤独を感じやすいんだと思います。

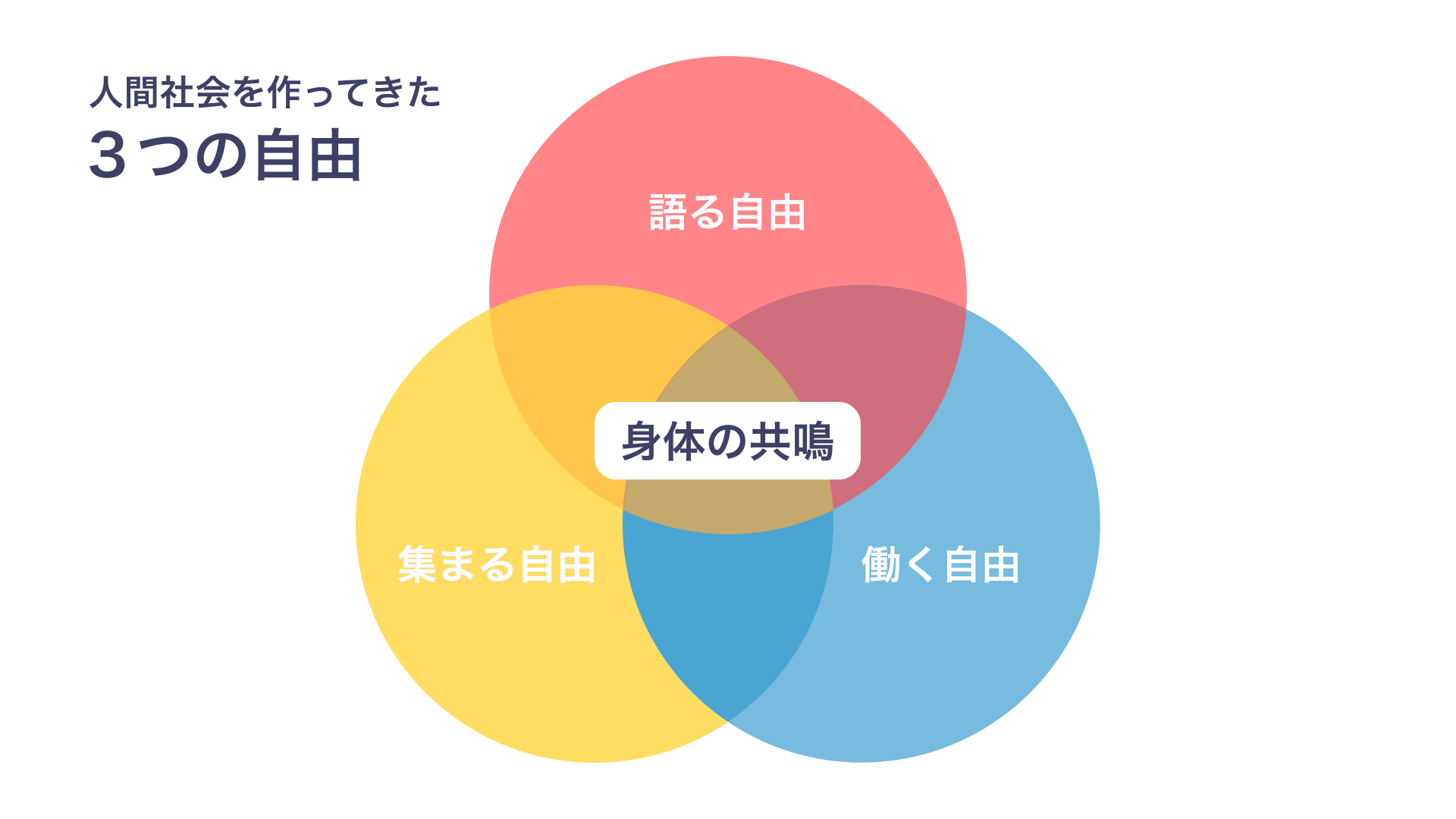

僕が最近言っている話の中で「人間の社会を作ってきた3つの自由」というものがあります。動く自由、集まる自由、その上に語る自由があり。この3つの自由は身体の共鳴と直接つながっているものだと思っています。ただ目を合わせるだけでは、語る自由を感じることはできませんし、身体を共鳴させることもできません。

3つの自由によって手に入れるのは「出会い」と「気づき」です。新しいものに出会い、新しいことに気づく。それが身体を共鳴させて得られる成果です。このコロナ禍で大切にしていかなければならないことだと思います。

人間関係って正直、面倒臭いじゃないですか(笑)。でも、地道に少しずつ努力して身体を共鳴させていかないと信頼関係を得ることはできないんです。

身体を共鳴させるには“遊び”を取り入れることが重要

──身体の共鳴を増やしていくには、どうすればいいのでしょうか?

「遊びの場」を作ることが大切です。 身体の共鳴を体験するにはとにかく遊びが重要なんですよ。とくに幼少期において、たくさんの遊びに触れておくべきだと私は思います。なぜなら遊びそのものが瞬間芸だから。他者と同じ空間で遊ぶことで、相手の気持ちを理解したり、相手と歩幅を合わせたりする。それは自分の身体を相手と一体化させていく試みでもあります。遊びで得た感覚が社交に活かされていくんです。

実は、ゴリラも同じなんです。小さいときに遊んだ経験がないゴリラは、大人になってから交尾すらできません。

──そうなんですか!

自分の身体や意識や心が相手と異なるものだと理解して、歩幅を合わせていくには努力が必要です。これは自転車に乗るのと一緒で、ロジカルに考えたからといってできることではありません。

遊びは、感覚で身につけていく類のものなんですよ。

──身体の共鳴には遊びが必要ということはわかりましたが、それを社内でも取り入れていくにはどうすればいいのでしょうか?

会議を例に挙げましょう。大事な会議では意見も出しづらいし、正直つまらないじゃないですか。役職を持っている人たちがただ偉そうにガミガミ話していても、自分の意見をだしたり、議論をしたりする気にはならないですよね。

──そうですね(笑)。

でもその会議で、例えば飲み食いできるとか、ゲームやスポーツや音楽をするとか、憩いの場で仲間と仕事ができるとか、そんな工夫があれば参加したいと思いませんか?

──確かに、それは若い世代も積極的に楽しめそうですね。

会社の殺風景な会議室に集まるのではなく、楽しい場所に集まる。だから最近ではワーケーションサイトで仕事をしたり、みんなでキャンプ合宿をしたりする企業も増えてきていますよね。

身体を共鳴させて、若い人たちのフレッシュな意見を引き出すためにも、遊びと仕事を掛け合わせた場所は必要だと思います。もちろんそれはリモート下では意味がありません。人と人とが同じ空間に集まること、身体を共鳴させていくことこそが信頼関係構築の第一歩です。

Interview:Nozomu Iino:

Writing:Sachi Kagayama:

Photograph:Kenta Nakanishi:

Design:Akari Iguchi