企業価値・収益の最大化のため、ブランディングに力を入れている企業が増えています。

ブランディングには「インナーブランディング」と「エクスターナルブランディング」の2種類があります。

インナーブランディングとは、企業が従業員に対して行うブランディング活動を指します。

人材の流動化が進み、従業員の定着率や生産性の向上や重要視されるようになった現在、より一層注目されているコンテンツです。

この記事ではインナーブランディングとは何か、エクスターナルブランディングとの違い、インナーブランディングのメリットなど、具体的に解説していきます。

インナーブランディングとは

インナーブランディング(inner branding)は、企業が従業員に対して行うブランディング活動のことです。インターナルブランディングとも呼ばれます。

インナーブランディングの目的は、企業理念・ビジョンやブランド価値を浸透させ、企業の内側からブランド力を高めることです。

理念・ブランド価値の浸透は、従業員の一体感・ロイヤリティを創出し、顧客満足度や定着率向上などの利益をもたらします。

つまり、従業員一人ひとりが企業ブランドの価値を理解・体現している状態をつくり、企業の目標達成を実現することがインナーブランディングの最終目標と言えるでしょう。

アウターブランディングとの違い

ブランディングには、インナーブランディング(インターナルブランディング)のほかに、アウターブランディングが挙げられます。

対象者

インナーブランディングが従業員を対象とする一方で、アウターブランディングでは、消費者や株主、採用候補者を対象とします。

メッセージの内容

両者では発信するメッセージが異なります。

インナーブランディングでは、「企業の理念・ビジョン」や「製品・サービスに込められた想い」が、浸透を目的として語られます。

エクスターナルブランディングでは、「企業・製品・サービスのブランド価値/イメージ(ブランドアソシエーション)」が、周知を目的として語られます。

使用する媒体

インナーブランディングとアウターブランディングでは、使用される媒体も異なります。

インナーブランディングにおいては、社内報の使用が一般的です。

一方、アウターブランディングは対象者が不特定対数のため、SNSや社外向けメディア、サービスサイトなどさまざまな媒体を通して行われます。

一般的に「ブランディング」といえば、「アウターブランディング」をイメージする人が多いでしょう。

インナーブランディングはアウターブランディングに比べて収益に直結しづらいため、軽視されがちです。

しかし、社内・社外の両方を対象に行うことで、大きな効果を発揮するのです。

どちらか一方が欠けてしまうと、社外へのイメージと社内の意識に差が出てしまい、企業ブランドに一貫性がなくなってしまいます。

インナーブランディングのメリット

インナーブランディングを進めることにより、以下のメリットを得られます。

- 従業員同士・社内の一体感を生む

- 企業理念・方針・行動指針との一貫性

- ロイヤリティ・モチベーション・満足度の向上

- 従業員の自発的な行動と顧客満足度向上

- 定着率・採用への好影響

それぞれについて詳しく紹介します。

従業員同士・社内の一体感を生む

インナーブランディングは、理念・ビジョンの浸透を中心に行われるため、同じ価値観が共有されることで、組織に一体感を生み出します。

従業員同士が、同じ大きな目標を目指す仲間として助け合い、1チームとして生産性高く仕事に取り組むようになるでしょう。

企業理念・方針・行動指針との一貫性

従業員の意思決定・行動が、理念や行動指針など、企業として在りたい形と一貫性を持つようになります。

例えば顧客との間でトラブルが発生した際、従業員は時に素早く行動をしなければなりません。そんな時、充分なインナーブランディングが行われていれば、どの従業員であっても即座に適切な対応をとることができます。なぜなら従業員は、企業全体として目指している姿と、求められている行動規範を理解しているからです。

また、経営理念・ビジョンと関連して、行動指針が浸透することにより、マネジメントに割かれる時間が減るため、マネジメント層は自分の仕事に集中することができます。

ロイヤリティ・モチベーション・満足度の向上

インナーブランディングの一貫で発行されたビジョンステートメントなどを通し、従業員は自社の理念や、製品・サービスに込められた想いを理解します。

これに共感した従業員は、会社への理解度・好感度を高め、モチベーション・満足度ともに高く仕事に取り組むようになるでしょう。

従業員の自発的な行動と顧客満足度向上

インナーブランディングによって、従業員は自発的に人のためになるような行動を取るようになります。

もちろんそういった行動は、社内に対しても社外に対しても見られるはずです。

特に顧客に対して適切に行われれば、顧客満足度を上昇させるでしょう。

また、従業員一人ひとりがSNSを用いて、主体的に企業の好意的な情報を発信することで、企業イメージが向上します。

最近はTwitterやFacebookで多くのフォロワーを抱える、人事や営業担当の個人アカウントがよく見受けられます。こうした個人の情報発信は、社外に対して特に大きな影響力を持つことでしょう。

TOMORROWGATEという企業がいい例です。社長を含めた9割ほどの社員が、自主的に自社のことを発信しています。

TOMORROWGATE 社長 西崎さんのtweetはこちら。

定着率・採用への好影響

インナーブランディングによって、従業員は企業の方向性を理解します。これにより、従業員は企業の将来への不安を抱えずに、自然と長く勤めるようになるでしょう。

また、定着率が高いことは、求職者にとって良い要素として受け取られます。

さらにインナーブランディングで、従業員の愛着心などが育まれていることにより、彼らと話した求職者は会社に良い印象を持つこととなるでしょう。

インナーブランディングの具体例5選

実際にインナーブランディングを導入して、成功した事例を紹介します。

(1) スターバックスコーヒー

インナーブランディングの事例として、「スターバックスコーヒー」はとてもいい例です。

スターバックスコーヒーに行った時、頼んだドリンクにイラストを書いてもらったり、とても居心地がいいなあと思ったりしたことはありませんか?

その秘密はインナーブランディングに隠されています。

スターバックスコーヒーは「接客レベルの高さ」が有名ですが、実は接客マニュアルは存在せず、全てのパートナー(従業員)が自発的に行なっているものです。

なぜ、自発的な行動が出来るのでしょうか。

それは、スターバックスコーヒーの理念・行動規範がパートナーに浸透しているからです。

マニュアルは存在しませんが、研修や人事考課の中で理念や行動規範について細かく触れる機会があります。その結果、パートナーが理念・行動規範を理解しており、各々が「顧客に感動体験を与える」ためにどうすればいいのか、と考えながら働くことができます。

その結果、広告を打たずとも、スターバックスコーヒーの接客や環境がブランドとなり、大人気のカフェとなっているのです。

(2) ディズニーランド

ディズニーランドといえば、「夢の国」。

このブランドイメージは、もはや日本中に浸透していると言えるでしょう。

なぜなら、「パークを訪れる全ての人が、現実を忘れ、幸せな時間を過ごせるためには

キャストはどんな努力でも惜しんではいけない」というウォルト・ディズニーの理念がキャスト(従業員)に浸透しているからです。

そのため、キャスト全員がゲスト(お客様)に夢の国の魔法をかけるという役割を果たすことができ、ゲストに感動体験を提供し、国内テーマパーク来場数1位の座を守り続けています。

ディズニーもまた、インナーブランディングを行なっている、とてもいい例と言えます。

(3) リッツ・カールトン

顧客満足度が高いホテルとして知られる「リッツ・カールトン」。

実際に、CSに関する調査では、2006年から10年連続で第1位を獲得しています。

この結果もインナーブランディングが成功しているからと言えるでしょう。

リッツカールトンは、お客様の要望に応える心のこもったサービスを提供することを理念に設立されました。

このサービスに対する考え方は「クレド」、「サービスの3ステップ」、「モットー」、「サービスバリューズ」、「従業員への約束」からなるゴールド・スタンダードに集約されています。

世界中の従業員が常にゴールド・スタンダードが書かれた「クレド・カード」を携帯しているため、その価値観が全従業員に浸透しており、顧客の期待を超える感動のサービスを提供し続けているのです。

また、リッツカールトンには、次のような感動エピソードがいくつもあります。

1.「大切な書類をホテルに忘れたお客様がいた。彼はすでに新幹線に乗ってしまっていたが、従業員が新幹線に乗って彼を追いかけ、東京駅で忘れ物を渡すことができた。」

2.「若い男性が、従業員に椅子を貸して欲しいと懇願した。

理由を聞くと、浜辺でプロポーズをするのだと言う。

それを聞いた従業員は急いで、浜辺にテーブルと椅子、そして上等なシャンパンを用意した。さらに跪くことが出来るようにテーブルのそばにハンカチも用意した。」

このような満足を超える感動を顧客に与え続けることができるのは、リッツカールトンの価値観が従業員に浸透しているためです。

(4) Zappos

米国の企業「Zappos」は靴のネット通販会社です。

一昔前、不可能だと言われていた靴のネット通販を成功させ、Amazonが800億円で買収したことで有名になりました。

今では「全米のビジネスマンで知らない人はいない」と言われているほどです。

さらに、Zappos社はカスタマーサービスの質の高さが反響を呼んでおり、新規顧客獲得の43%が口コミ、顧客のリピート率75%という驚異の数字を誇っています。

なぜここまでの圧倒的な実績を残せているのでしょうか。

Zappos社では、「コア・バリュー」という価値観が示されています。

社員の日々の意思決定はもちろん、採用・研修・評価など全てが「コア・バリュー」に基づいて決定されるほど社内に浸透しています。

「コア・バリュー」の浸透と社員がその価値観に従った行動をとることで、顧客に感動を与えるほどのカスタマーサービスを提供できているのです。

(5) うるる

株式会社うるるは、今急成長中のベンチャー企業です。

数年前の組織拡大のタイミングでの中途採用に際し、理念・価値観が全く浸透していないことを実感し、インナーブランディングに力を入れ始めました。

そこで2年前から取り組み始めたのが、シナプス組織です。

シナプス組織とは、各チームにおいて、上長が階層が1つ下の部下だけに、企業の考え方や熱量を純度高く伝えていく。これを組織全体でしていこう、という考え方です。

もう少し具体的に説明しますね。

シナプス組織は、チーム単位で考えます。

そして、チームリーダーをコアと呼び、周りのメンバーをコアラーと言います。

例えば、代表をコア、役員をコアラーとすると、代表の考えや熱量は純度高く役員に伝わっています。

また、役員をコアとすると、各事業部のマネージャーがコアラーとなり、役員が彼/彼女らに代表と同じ熱量で伝えていかなければなりません。

逆に、コアラーは納得いかないことがあれば、コアと納得するまで徹底的に話し合いをしてもらい、コアの考えや熱量を受け取ります。このように、コアでありコアラーでもある人が増えていくことで、双方向的に純度高くカルチャーの浸透を促す。これがシナプス組織なのです。

詳しくは以下のリンクから、インタビュー文をご覧ください。

インナーブランディングの手法

では、具体的にインナーブランディングを進める際に行うべき施策・手法を解説します。

- 社内報

- 社内SNS

- 社内向けウェブサイト

- クレドカード(ポスター)

- 社内イベント

- 研修・ワークショップ

- 1on1ミーティング

7つの施策それぞれについて詳しく見ていきましょう。

※手順・流れについては、次の章で解説いたします。

社内報

インナーブランディングは、社内報をメインに進められることが一般的です。

社長や経営層へのインタビューを通して、従業員全体にメッセージを届けることができます。他の手法と違い、多くの従業員に、何度でも情報発信ができる点で適していると言えるでしょう。

また、リモートワーク環境であったり、現場と本社が別の場所にある企業、あるいは全国展開の企業においても、web社内報であれば問題ありません。

コンテンツの工夫次第で、社内コミュニケーションを促進させるというメリットも挙げられます。

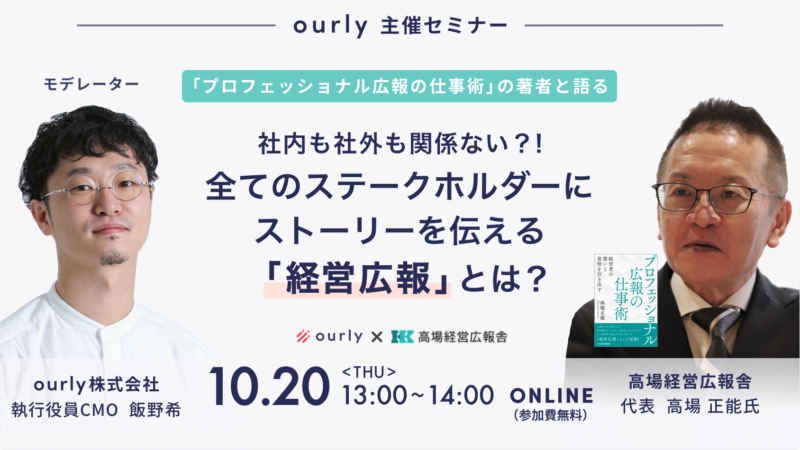

ourly

ourlyは、株式会社ビットエーが提供する、全く新しい組織改善に特化したweb社内報サービスです。

誰でも手軽に投稿・閲覧できることはもちろん、豊富な分析機能により組織改善の加速化が実現できます。組織課題の可視化ツールとしても活用可能です。

ourlyの特徴

- web知識不要で、誰でも簡単に投稿可能

- メッセージ浸透度の可視化と従業員エンゲージメント分析の実現

- 運用を楽にする多様なツールの搭載

- 他社(ourlyユーザー)と組織状況比較の実現

- 企業横断分析機能など、他社にはない豊富な分析機能

(※)以下のフォームから、ourlyのサービス資料をダウンロードできます。

社内SNS

社内SNSを導入することで、場所を問わず部署を超えたコミュニケーションを創出することができます。

インナーブランディングにおいて、横のつながりは大切な要素です。一方的な情報共有に限らず、従業員間で気軽なコミュニケーションが起こることで、インナーブラディングは促進されるでしょう。

そのためのひとつの場所として、社内SNSは機能します。

社内向けウェブサイト

社内向けウェブサイト(社内イントラ)は、情報の蓄積に便利です。

経営理念やMVV、展開している事業の詳細など、普遍的な情報を掲載し、従業員が自由にアクセスできるようにすることで、インナーブランディングの根幹として機能します。

クレドカード(ポスター)

クレドカードを作成し、従業員に常に携帯させることで、企業理念・ビジョンの浸透を進める企業が増えています。

クレドとは、従業員全体が心がけるべき信条や行動指針のことです。一般的に経営理念やビジョンと関連した文言で作られるため、インナーブランディングに効果的です。

また、クレドや企業理念、MVVを常に見える位置に設置することで、従業員に意識づけすることが出来ます。自社に愛着を持ってもらえるように、有名なデザイナーや漫画家にポスター依頼を企業もあります。

ただ、クレドやポスターを強調しすぎると、不快感を感じる従業員も少なからず出てくるため、注意が必要でしょう。

社内イベント

社内イベントは、普段関わらない人とのコミュニケーション創出や、気軽に話しかけられる関係構築を手助けます。

社内SNSの部分でも記載しましたが、インナーブランディングにおいてコミュニケーションは重要な要素です。

多くの従業員を巻き込んだ社内イベントで、コミュニケーションを活性化させ、ブランド価値が共有されやすい状態を目指します。

研修・ワークショップ

研修・ワークショップは、特に新入社員に対して、企業理念やビジョンをインプットしてもらう機会として有効です。

特にワークショップは、双方的コミュニケーションを作れるため、コミュニケーション活性化にも影響を与えます。

双方向コミュニケーションは、企業ブランドや理念についての共通認識の形成につながります。

研修やワークショップは、価値観の無理な押し付けと感じられにくいため、企業理念・ビジョンを自然と浸透させられる貴重な機会となるでしょう。

1on1ミーティング

1on1ミーティングは、上司と部下が行う1対1の面談を意味します。

これまでに紹介した手法とは違い、上司と部下が個別で話せるため、理念浸透や価値観の共有、コミュニケーション活性化をより丁寧に行うことができます。

時間と工数がかかることが難点ですが、インナーブランディングに限らずメリットの多い施策です。

インナーブランディングの進め方と成功のポイント

インナーブランディングは、以下5つのプロセスを通して行なわれます。

それぞれの段階で注意すべきポイントと合わせながら、インナーブランディング成功までの流れを解説します。

- 現状把握・課題抽出

- インナーブランディングの全体設計

- 企業理念・MVVの検討

- 施策の実行

- 定期的な効果測定

(1) 現状把握・課題抽出

インナーブランディングを導入する際、まずは自社の現状把握を行うことが重要です。

具体的には、現時点の企業理念やビジョンについて従業員にどれほど浸透しているのか、従業員一人一人がどのように考え、どれほど意識しているかを社員ヒアリングやアンケートなどで調べましょう。

また、自社の労働環境や社内活動から見える課題も抽出しましょう。

職種×職層でリサーチ結果を解析することで、より詳しく現状把握が出来ます。

現状把握を怠ってしまうと、この後の施策の方針が現状とかけ離れた絵空事になってしまいかねません。自社の現状を分析、評価することで初めて、インナーブランディングに向けた施策を決めていくことができます。

ポイント1:数値ベースの現状把握

インナーブランディング成功のポイント、ひとつめは「数値ベースの現状把握」です。

インナーブランディングは効果を実感できるまで時間がかかるため、何度も現状把握を行うこととなるでしょう。その際、現状を「数値」で確認できるかどうかが、担当者のモチベ維持や効果的な施策の実行のために大切になってきます。

ヒアリング・従業員アンケートを用いて現状把握を行うのであれば、結果を5段階評価で集計しましょう。質問項目の設計が難しければ、エンゲージメントサーベイや、閲覧・読了率のわかるweb社内報ツールを用いる方法もあります。

これにより、どの要素がどれほど改善されたのかや、どの年代・部署で改善が見られたのかなど、施策の成果が分かりやすくなります。もちろん目標設計にも役立つでしょう。

(2) インナーブランディングの全体設計

次にインナーブランディングの全体設計をします。

自社の現状と課題を念頭に、インナーブランディングの最終目標や期限、ビジョン浸透のプロセス、行う施策、施策の優先順位を決めましょう。

何事もそうですが、活動の全体像が見えていなければ、行き当たりばったりになります。

設計図がなければ、ビルは建ちませんし、地図がなければ、目的地に着きませんよね。

全体設計はインナーブランディング活動の成功を左右する重要なステップです。しっかりと取り組みましょう。

ポイント2:目的・ゴール状態を整理する

インナーブランディングの目的、組織のゴール状態を整理することはとても重要です。

その際、既存の経営理念やMVVに縛られる必要はありません。

まずは自社の未来や社会的な役割、事業展開、数値上の目標など、定性的な目標から定量的な目標まで発散してみましょう。複数人で話し合いながら進めると良いでしょう。

そこから短期的・中期的な目標を定め、最終的には理想状態につながるように整理していきます。

(3) 経営理念・MVVの検討

インナーブランディングの全体設計が終われば、経営理念・ビジョンの検討をしましょう。インナーブランディング活動の核となるステップです。

まず、自社ブランドの核となる価値観や思想、自社の強み、顧客に提供する価値は何なのか、改めて確認しましょう。

それをもとに、現状の経営理念・MVVがそのままでいいのか検討をします。

経営理念・MVVがまだ存在しない企業は策定しましょう。

インナーブランディングを行う上で、浸透させたい経営理念やビジョンが曖昧では、どんなに良い施策を実行しようとも、効果はありません。

この後の施策を成功させるためにも、必ず浸透させたい経営理念・MVVを明確にしておきましょう。

ポイント3:ビジョンステートメントを発行する

ビジョンステートメントとは、企業が将来的に目指している姿や状態を言語化したものです。

インナーブランディングの根幹となる経営理念・MVVの検討・策定が終わったら、ビジョンステートメントを発行しましょう。

従業員はこれを読んで初めて、明確な企業の価値観を理解することとなります。

優れた経営理念・MVVを策定できていれば、多くの従業員がそれに共感し、自然と自分ごと化することができるでしょう。そうすれば、これからの浸透施策も行いやすくなるはずです。

(4) 施策の実行

次は施策を実行しましょう。

施策は、社内報、クレドカード、社内イベント、ワークショップなどさまざまなものがありますが、何をするにしてもPDCAを回すことがポイントです。

それぞれの施策についての詳細は、ひとつ上の章で解説しているため、そちらをご確認ください。

施策の実行に関しては、注意すべきポイントが3つあります。

ポイント4:無理に価値観を押し付けない

従業員に価値観を共有する際、その方法に注意を払わなければなりません。

全従業員に同じ価値観を浸透しようとするその過程が、「価値観の押しつけ」として不快に感じてしまう社員もいるでしょう。

そもそも全社員に100%同じ価値観を共有することは不可能です。共有が進んでも、共感性の低い従業員は必ずいます。

このことを前提において施策を進めましょう。

ポイント5:理念の浸透にはリーダーの体現が重要

インナーブランディングは、理念の浸透を中心に行っていきます。

その際、社内報の活用やワークショップも有効ですが、最も効果があるのはリーダーの日常的な体現です。

弊メディアでは、理念浸透や社内コミュニケーション活性化に成功した企業へのインタビューを行っています。そこから分かったこととして、リーダーの影響力はとても大きく、リーダーが率先して理念を体現したような行動をとることで、理念浸透は自然と進むことが挙げられます。

以下の記事は、ビジョンドリブンな組織形成に取り組む、株式会社InsightTechのインタビュー記事です。リーダーの体現についてお話しいただいているので、是非一度ご覧ください。

ポイント6:社内コミュニケーションの活性化を同時に進める

ここまでも触れてきましたが、インナーブランディングにおいて、社内コミュニケーションは重要な要素です。

一方的な価値観の押し付けにならないためにも、従業員間で共通した価値観を持ってもらうためにも、コミュニケーションの取りやすい社内環境を目指しましょう。

社内報や社内イベントなど、施策によっては、理念浸透とコミュニケーション活性化を同時に推し進められるものもあるため、活用してみても良いでしょう。

(5) 定期的な効果測定

定期的にインナーブランディングの効果測定を行い、PDCAを回しましょう。

インナーブランディングは、短期間で成果が出るものではありません。

実施施策の効果を測ったり、課題点を見つけ出すためにも、施策実施後にインタビューやアンケートなどを定期的に行い、改善していきましょう。

調査手法として定量的調査の従業員アンケートが一般的です。客観的な視点での設問や分析が有効であるため、社外に依頼するケースも多く見られます。

定性的調査としては、グループインタビューが挙げられます。複数人のグループを作り、特定のテーマについて議論してもらうことで、幅広い話題と深い意見を引き出すことができます。

ポイント7:中長期で成果を出す

繰り返しになりますが、インナーブランディングは根気のいる仕事となります。

数値ベースでの改善や、愚直な施策の継続を通して、長い目で成果を追い求めましょう。

まとめ

この記事では、インナーブランディングとは何か、アウターブランディングとの違い、インナーブランディングのメリット、導入手順や具体例について解説しました。

インナーブランディングとは、企業が従業員に対して行うブランディング活動のことです。

人材の流動化が進む現在、多くの企業で進められています。

この記事が御社のインナーブランディングの役に立つと幸いです。