企業の持続的な成長において、「顧客満足度(CS)」の向上は不可欠なテーマです。

多くの企業がリピート率の向上や売上の安定化を目指し様々な施策を講じていますが、思うような成果に繋がらず、「現場の疲弊」や「従業員のモチベーション低下」といった課題に直面するケースも少なくありません。

特に小売業などのサービス業界は人手不足の問題も発生しており、従業員一人ひとりに対する業務負荷の増加なども問題視されています。

本記事では、顧客満足度の基本的な定義から、その向上がもたらす経営上のメリット、そして向上の鍵となる「従業員エンゲージメント」との関係性までを、理論と実践の両側面から解説します。顧客と従業員の双方から選ばれる組織づくりの一助として、ぜひご一読ください。

そもそも顧客満足度(CS)とは?

まず、顧客満足度の基本的な概念と、関連用語との違いを正確に理解することが重要です。

顧客満足度の定義と重要性

顧客満足度(Customer Satisfaction、略称:CS)とは、顧客が自社の製品やサービスに対してどの程度満足しているかを示す指標です。これは、顧客が購入前に抱いていた「期待」と、実際に利用した後に感じた「価値」を比較することで測られます。期待を上回る価値を提供できれば顧客満足度は高まり、期待を下回れば低下します。

現代の市場で顧客満足度が重要視されるのは、それが顧客の感情的な評価にとどまらず、企業の長期的な収益性に直接影響を与えるためです。満足度の高い顧客は、リピート購入や上位サービスの利用(アップセル)、他者への推奨といった、企業にとって有益な行動をとる傾向があります。

顧客ロイヤルティとの違いと関係性

顧客満足度と混同されやすい言葉に「顧客ロイヤルティ」があります。両者は密接に関連しますが、意味合いが異なります。

顧客満足度

特定の製品やサービスに対する短期的な評価です。

「今回の買い物は良かった」というような、取引ごとの満足を指します。

顧客ロイヤルティ

企業やブランドそのものに対する長期的かつ総合的な信頼や愛着です。

「このブランドだから次も利用したい」というような、継続的な関係性を示します。

なぜ今、顧客満足度がビジネスの生命線なのか? 3つの経営メリット

顧客満足度の向上は、具体的にどのような経営上のメリットをもたらすのでしょうか。代表的な3点を解説します。

リピート率向上によるLTVの最大化

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、一人の顧客が生涯にわたって自社にもたらす利益の総額を指します。顧客満足度が高い顧客は、継続的に製品やサービスを利用するリピーターになる可能性が高いです。

一般的に、新規顧客の獲得には既存顧客維持の数倍のコストがかかると言われており、リピーターの存在は事業の収益安定に不可欠です。

広告費に頼らない口コミ(UGC)による新規顧客獲得

満足度の高い顧客は、自身のポジティブな体験を他者に伝えたいという動機を持つことがあります。特にSNSが普及した現代では、顧客自身が発信するコンテンツ(UGC:User Generated Contents)の影響力は増大しています。良い口コミや評判は、広告費をかけずに企業の信頼性を高め、新たな顧客を呼び込むマーケティング効果が期待できます。

価格競争から脱却するブランド価値の構築

多くの市場が成熟し、製品やサービスの機能だけでの差別化は困難になっています。このような状況下で、顧客満足度は価格以外の付加価値として機能します。「あそこのサービスは質が高い」「スタッフの対応が良い」といったポジティブな体験は、他社には模倣されにくい独自のブランド価値を形成し、熾烈な価格競争から脱却する一因となり得ます。

顧客満足度向上の鍵は「従業員」にあり

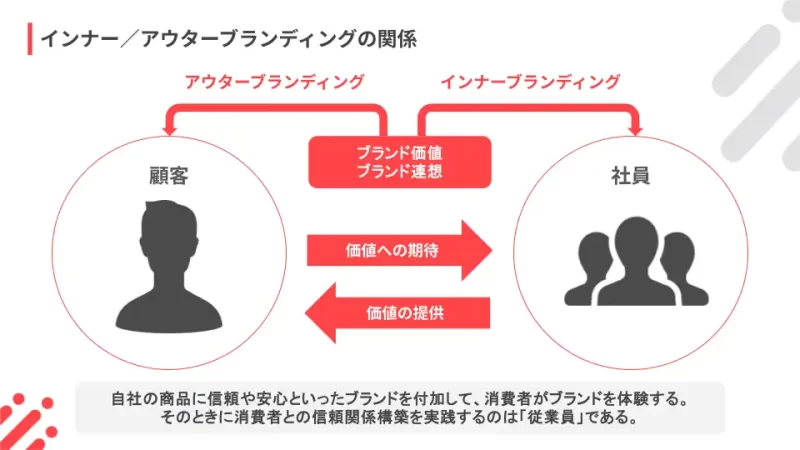

ここまで顧客満足度の重要性を解説してきましたが、向上施策を検討する上で見過ごせないのが「従業員」の存在です。

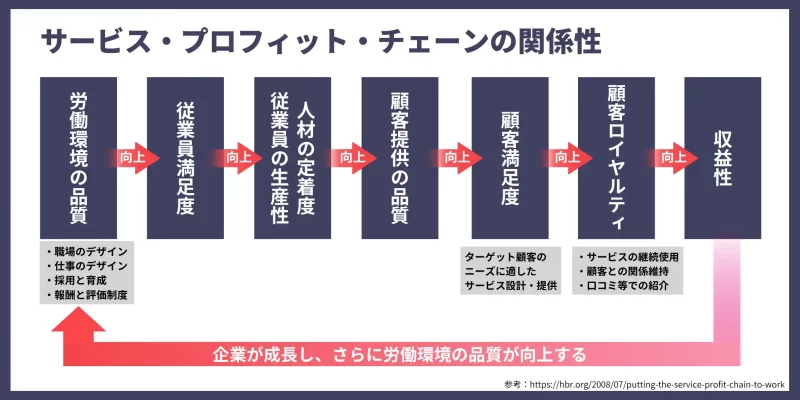

サービス・プロフィット・チェーン

1990年代にハーバード大学の研究者らが提唱した「サービス・プロフィット・チェーン」という経営理論があります。これは、「企業の利益は顧客満足度に、顧客満足度は従業員満足度に起因する」という因果関係を示した考え方です。

この理論は、以下の連鎖的な関係を表しています。

この連鎖の起点が「従業員満足度」にあるという点は、組織開発の観点から極めて重要です。

「従業員満足度(ES)なくしてCS向上なし」と言われる理由

サービスを提供する最前線にいるのは従業員です。従業員が自社のサービスに誇りを持ち、やりがいを感じている場合、そのポジティブな姿勢は言動を通じて顧客に伝わります。マニュアルを超えた配慮や、顧客の課題を自分事として捉える主体的な行動は、高い従業員満足度があってこそ生まれやすくなります。

逆に、従業員が不満を抱え、エンゲージメントが低い状態では、提供されるサービスの質は低下しがちです。結果として、顧客が質の低いサービスに不満を感じ、顧客満足度が低下する可能性があります。

顧客満足度が低いのは「やらされ感」が原因かも

もし、貴社が顧客満足度向上の施策を打っても成果が出ない場合、その一因として従業員の「やらされ感」が考えられます。「会社に言われたからやる」という受動的な姿勢では、従業員のパフォーマンスは最大化されにくいでしょう。顧客は、そうした従業員の態度を敏感に察知することがあります。根本的な解決のためには、顧客だけでなく従業員にも目を向け、エンゲージメントを高める視点が不可欠です。

CS向上を成功させるための組織的なアプローチ6選

顧客満足度向上のためには、どのようなアプローチが有効なのでしょうか。組織開発の観点から6つの方法を解説します。

従業員のエンゲージメントを高める

最も重要な施策です。従業員一人ひとりが企業のビジョンに共感し、自発的に貢献したいと思える状態を目指します。公正な評価制度、キャリア開発の機会提供、良好な人間関係を築ける組織文化の醸成や社内コミュニケーション設計が有効とされています。

詳細はこちらの資料で解説をしておりますので、ぜひご覧ください。

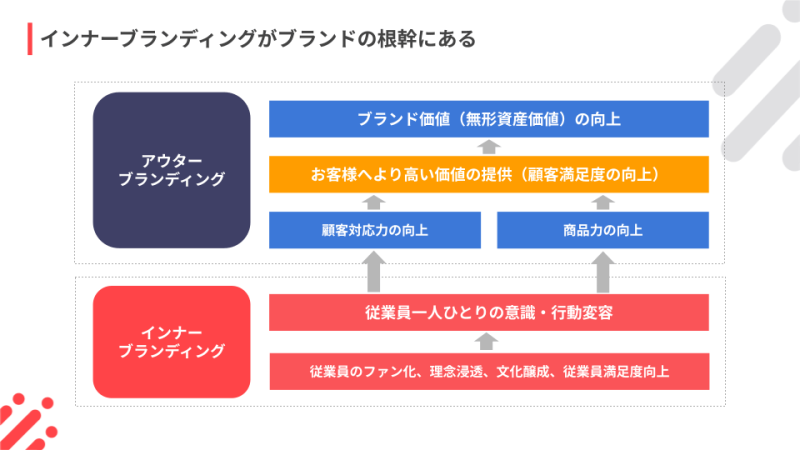

経営方針や企業理念を浸透させる

企業が何を目指し、何を大切にしているのかを全従業員が理解・共感している状態を作ります。これにより、従業員は自らの業務と会社目標との繋がりを認識でき、日々の行動における判断基準が明確になります。

「経営理念を策定したけど、なかなか従業員に浸透していない…」とお悩みの方は、ぜひこちらの資料をご覧ください。

部門間の情報共有を促進する

顧客からの要望やクレームといった情報は、特定の部門に留まりがちです。これらの情報を部門の垣根を越えて共有することで、製品開発やマーケティングなど、全部門が顧客視点で業務を改善するきっかけになります。

拠点間のナレッジ共有を促進する

特に多店舗展開する小売業などでは、各店舗で生まれた成功事例やノウハウ(ナレッジ)が属人化しやすい傾向にあります。拠点間でナレッジを共有する仕組みを構築することで、組織全体のサービスレベルの底上げが可能です。

サービスコンセプトを明確にする

「誰に、どのような価値を提供するのか」というサービスコンセプトを明確にし、全従業員で共有します。コンセプトが明確であれば、従業員はマニュアルにない状況でも、コンセプトに沿った一貫性のある対応をしやすくなります。

オペレーションを最適化する

従業員が顧客対応に集中できる環境を整えることも重要です。煩雑な事務作業や非効率な業務プロセスは、従業員の負担を増やし、サービスの質を低下させる原因になり得ます。ITツールの導入などによるオペレーションの最適化が求められます。

サービスを向上させた企業の取り組み4選

ここでは、実際にサービスの向上に成功した企業の事例を4つ紹介します。

星野リゾート

星野リゾートは、その高い顧客満足度で知られますが、根幹には独自の従業員マネジメントがあります。同社では、従業員を対等なパートナーと位置づけ、徹底した情報開示と権限移譲を行っています。従業員は経営状況を深く理解し、顧客のために何ができるかを主体的に考え、実行することが推奨されています。この主体性を引き出す仕組みが、マニュアルを超えた質の高いサービスを生み出し、高い顧客満足度に繋がっていると考えられます。

ガスパル

株式会社ガスパルは、LPガス事業や都市ガス事業を中心に展開しています。経営理念である「先保後利(せんぽこうり)」には、「お客様のためにまず保安を最優先にし、最上級の保安とサービスを提供することで、利益は後からついてくる」という考え方が込められています。この理念の達成には、顧客へのクレド(約束)を守って実践していく、従業員の働きがい向上が重要だと考えました。

そこで同社は、働きがいの向上には、会社と従業員の目線を一致させ、拠点や職種間の情報共有を促進するためのコミュニケーション活性化が必要だとし、web社内報を用いた施策や、クレドを体現した社員の表彰などに取り組んでいます。

中でもweb社内報は、従業員の会社理解を深め、組織の一体感を醸成するなど、働きがいのある職場づくりに貢献しています。

GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainmentは、国内外で350店舗以上のアミューズメント施設「GiGO」を展開しています。同社は、店舗事業特有の課題として、ボトムアップ型の問題改善をいかに促進するかに悩んでいました。

そこで導入したのがweb社内報です。導入後、ある店舗の店長が改善アイデアを連載形式で共有するようになり、その成功事例が全社に広がることで、現場発信による問題改善の動きが加速しました。

チェーンストア運営における弱点の一つである「意思決定の遅延」を、社内報というツールを活用することで補い、組織全体の改善スピードを高めている事例です。

ロック・フィールド

株式会社ロック・フィールドは、全国に約300店舗の惣菜店を展開しています。製造拠点と販売店舗が全国各地に点在していることから、部門間の理解不足が課題となっていました。

この状況を解消するため、同社はweb社内報を活用。製造部門が持つ製品へのこだわりや、販売現場でのお客様の声を記事として発信することで、部門間の相互理解を促進しました。

その結果、製造部門と販売部門が一体となった商品提供体制が実現。全国どの店舗でも高い店頭品質を維持できるようになりました。

顧客満足度向上のための従業員エンゲージメント施策にourly

小売業などのサービス業では、多店舗を抱える組織構造から、本部から店舗、店舗から店舗への情報共有が進まないケースがあります。それにより理念が浸透しづらかったり、ナレッジが共有されなかったりという問題が発生しやすくなっています。

web社内報ourlyは、拠点間のコミュニケーションの促進や企業理念の浸透などに効果的なツールです。

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

ourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援と詳細な分析、洗練されたコンテンツ配信から、効率的な理念浸透や文化醸成を実現します。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」「理念浸透・文化醸成を通して組織改善したい」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

顧客満足度向上で陥りがちな3つの罠

最後に、顧客満足度向上を目指す上で、多くの企業が陥りがちな注意点を3つ紹介します。

アンケートの「数値」だけを追いかけ、現場が疲弊する

顧客満足度を測定することは重要ですが、数値を上げること自体が目的化すると、従業員は顧客のためではなく、良いスコアを取るために行動するようになりかねません。これは本末転倒であり、現場を疲弊させ、長期的にはサービスの質を低下させるリスクがあります。

過剰なサービスで、一部の顧客を喜ばせて利益を損なう

顧客の要望にすべて応えようとするあまり、過剰なサービスを提供してしまうケースです。採算を度外視したサービスは事業の継続性を損ないます。自社のサービスコンセプトに基づき、提供する価値と提供しない価値を明確に線引きすることが重要です。

従業員の意見を聞かずに、トップダウンで改善策を押し付ける

顧客と直接接しているのは現場の従業員です。彼らの意見や気づきには、顧客満足度向上のための貴重なヒントが含まれています。現場の声を十分に聞かずに本部が一方的に改善策を決定・実行すると、従業員のモチベーションが低下し、施策が形骸化する可能性があります。

まとめ:顧客からも従業員からも選ばれる企業になるために

本記事では、顧客満足度(CS)の重要性から、その向上の鍵が「従業員エンゲージメント」にあることを解説しました。サービス・プロフィット・チェーンが示すように、持続可能な顧客満足度の向上は、従業員満足度(ES)という土台なくしては成り立ちません。

顧客と従業員は、どちらか一方を優先するトレードオフの関係ではなく、両者の満足を追求することで相乗効果を生み出す関係にあります。従業員が自社に誇りを持ち、主体的に働ける環境を整えることこそが、結果として顧客に高い価値を提供し、企業の持続的な成長を実現する重要な要素と言えるでしょう。

まずは、自社の従業員エンゲージメントの現状を正確に把握し、課題を特定することから始めてみてはいかがでしょうか。