顧客満足度(CS)の向上は、多くの企業にとって重要な経営課題です。しかし、「顧客満足度を上げろ」という目標に対し、具体的な打ち手に悩む担当者も多いのではないでしょうか。

接客研修や一時的な割引キャンペーンといった施策は、短期的には効果があっても、持続的な成果には結びつきにくいのが実情です。表面的な施策の繰り返しに限界を感じ、より本質的な解決策を模索している方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では、こうした場当たり的な施策から脱却し、持続的な顧客満足度向上を実現するための戦略的アプローチを解説します。特に、顧客満足度と密接に関わる「従業員エンゲージメント」を施策の基盤と位置づけ、具体的な取り組みを解説します。

多店舗を展開していながら、全社的な取り組みを計画する経営企画や事業責任者の方は、ぜひご一読ください。

なぜ今、顧客満足度向上が「経営課題」として重要なのか?

顧客満足度の向上は、単なる顧客対応部門の課題に留まりません。企業の持続的な成長を左右する、全社で取り組むべき「経営課題」として、その重要性を増しています。ここでは、背景にある2つの理由を解説します。

市場のコモディティ化とLTV(顧客生涯価値)最大化の必要性

現代の市場では、多くの製品やサービスが機能面で大きな差がなくなり、コモディティ化が進んでいます。価格や品質だけで競合との差別化を図ることが困難な状況において、企業が成長を続けるためには、顧客にいかにして選ばれ続けるかが重要になります。

新規顧客の獲得コストが増大する中、既存顧客との良好な関係を維持し、長期にわたり製品やサービスを利用してもらうこと、すなわちLTV(顧客生涯価値)を最大化することが、安定した収益基盤の構築に不可欠です。そのLTV向上の根幹をなすのが顧客満足度です。

企業の評判を左右するUGC(口コミ)とSNSのインパクト

SNSの普及により、個人の発信が社会に与える影響力は飛躍的に増大しました。顧客が体験した感動や不満は、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)として瞬時にインターネット上で拡散されます。

優れた顧客体験は好意的な口コミとなって新たな顧客を呼び込む一方、一度ネガティブな評判が広がると、企業ブランドのイメージは大きく損なわれ、回復には多大な時間とコストを要します。つまり、一人ひとりの顧客満足度が、企業のパブリックイメージやブランド価値そのものを左右する時代といえるでしょう。

多くの企業が陥る「場当たり的な施策」の失敗パターン

顧客満足度の重要性を認識しつつも、多くの企業が成果を出せずにいる背景には、施策の場当たり的な運用に一因があります。例えば、以下は典型的なパターンです。

接客マニュアルの改訂と研修

マニュアル通りの対応はできても、顧客一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応が難しく、感動体験には繋がりにくいという課題があります。

一時的な割引キャンペーン

短期的な集客効果はあるものの、価格を理由に選んだ顧客は定着しにくく、キャンペーン終了後には客足が遠のく傾向が見られます。

アンケートの実施と形骸化

顧客の声を収集しても、分析やサービス改善へ活用されず、実施自体が目的化してしまうことがあります。

これらの施策は、問題の根本原因にアプローチできていないため、効果が持続せず、担当者や現場の疲弊を招く結果に終わることが少なくありません。

持続的な顧客満足度向上の鍵は「従業員エンゲージメント」にある

場当たり的な施策の失敗を防ぐカギは、企業の内部、すなわち「従業員」にあります。持続的な顧客満足度向上のためには、その土台となる従業員エンゲージメントの向上が不可欠です。

CS(顧客満足度)とES(従業員満足度)の密接な関係

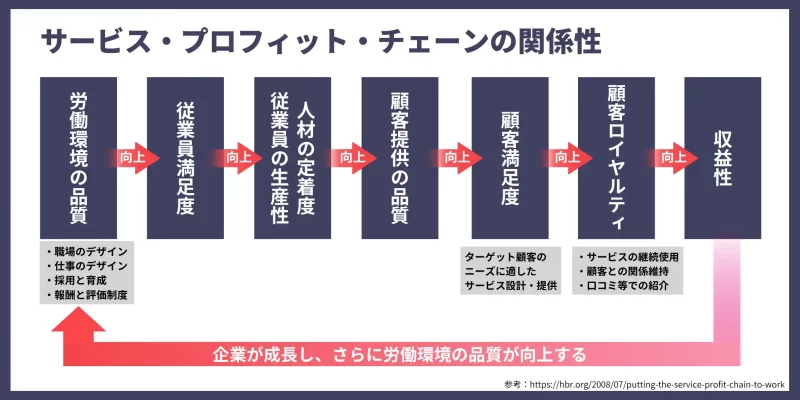

1990年代にハーバード大学の研究者らによって提唱された「サービス・プロフィット・チェーン」は、CSとESの連動性を明確に示している理論です。

この理論では、従業員満足度(ES)の向上が企業の利益(Profit)向上に繋がるとされており、その連鎖のメカニズムは以下のように説明されます。

このように、質の高いサービスを提供して顧客満足度を高めるには、まずサービスを提供する従業員自身の満足度を高めることが起点となる、と示唆されています。

従業員エンゲージメントがサービス品質を向上させるメカニズム

従業員満足度の中でも、特に重要視されるのが「従業員エンゲージメント」です。エンゲージメントとは、単なる満足だけでなく、「従業員が組織に対して抱く貢献意欲や愛着」を指します。

エンゲージメントの高い従業員は、自社の製品やサービスに誇りを持ち、自発的に業務改善や顧客へのプラスアルファの対応を試みます。マニュアルに書かれていない状況でも、「どうすればお客様にもっと喜んでいただけるか」を考え、主体的な行動が期待できます。こうした従業員一人ひとりの自発的な行動の積み重ねが、顧客の期待を超える感動体験を生み出し、本質的な顧客満足度の向上に繋がります。

従業員エンゲージメントの定義や高め方について、より詳しくは「従業員エンゲージメントとは?定義・業績との関係性・施策を徹底解説」の記事をご覧ください。

顧客満足度を上げるための具体例

従業員エンゲージメントの重要性を踏まえ、具体的な施策を「土台づくり」と「顧客接点」の2つの側面から解説します。これらは独立したものではなく、基盤施策が顧客接点施策の効果を最大化するという関係にあります。

【土台づくり】従業員エンゲージメントの向上

全ての顧客向け施策の効果を底上げするための、組織内部への取り組みです。

理念・ビジョンの浸透

企業の存在意義や目指す方向性を従業員一人ひとりが理解・共感することで、日々の業務に意味を見出し、エンゲージゲージメントが高まります。定期的な研修や社内報、経営層からのメッセージ発信などを通じて、理念やビジョンを自分事として捉えられる機会を創出することが重要です。

適切な評価・称賛制度の構築

従業員の貢献が正当に評価され、認められる環境は、モチベーションの向上に繋がります。金銭的な報酬だけでなく、成果や良い行動をリアルタイムで称賛し合う文化を醸成することも有効です。評価基準を明確にし、そのプロセスに透明性を持たせることが、従業員の納得感と信頼に繋がります。

このような取り組みは、従業員の帰属意識や仕事へのモチベーションを育む上で極めて重要です。

従業員の声を収集・分析する仕組み

従業員が組織や職場環境に対して感じていることを定期的に把握し、改善に繋げることは、エンゲージメント向上の基本です。年に一度の大規模な調査だけでなく、週次や月次で簡単な質問に答えてもらう「パルスサーベイ」などを活用し、リアルタイムで組織の状態を可視化し、迅速な対策を講じるサイクルを回すことが求められます。

【顧客接点】顧客体験(CX)の向上

従業員エンゲージメントという土台の上で、顧客と直接関わる施策の効果を高めます。

顧客の声を収集・分析する仕組み

アンケートやインタビューを通じて顧客の声を体系的に収集し、サービス改善に活かします。特にNPS®(ネット・プロモーター・スコア)のような指標を用いて、顧客ロイヤルティを数値で可視化し、その要因を深掘りすることが有効です。

CRMを活用したパーソナライズ対応

CRM(顧客関係管理)ツールで顧客情報や購買履歴などを一元管理し、それに基づいた個別のアプローチを行います。一人ひとりの顧客に「自分のことを理解してくれている」と感じてもらうことが、満足度向上に繋がります。

カスタマーサクセスの導入・強化

製品やサービスを販売して終わりにするのではなく、顧客がその価値を最大限に引き出し、成功体験を得られるよう能動的に支援する「カスタマーサクセス」の考え方が重要です。顧客の成功を支援することで、解約率の低下やアップセルに繋がります。

アフターフォローの充実

購入後の問い合わせ対応や修理サポート、定期的な情報提供といった手厚いアフターフォローは、顧客の安心感と信頼感を醸成します。迅速かつ丁寧な対応は、リピート購入や良い口コミを生む重要な要素となります。

サービスを向上させた企業の取り組み4選

ここでは、実際にサービスの向上に成功した企業の事例を4つ紹介します。

星野リゾート

星野リゾートは、その高い顧客満足度で知られますが、根幹には独自の従業員マネジメントがあります。同社では、従業員を対等なパートナーと位置づけ、徹底した情報開示と権限移譲を行っています。従業員は経営状況を深く理解し、顧客のために何ができるかを主体的に考え、実行することが推奨されています。この主体性を引き出す仕組みが、マニュアルを超えた質の高いサービスを生み出し、高い顧客満足度に繋がっていると考えられます。

GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainmentは、国内外で350店舗以上のアミューズメント施設「GiGO」を展開しています。同社は、店舗事業特有の課題として、ボトムアップ型の問題改善をいかに促進するかに悩んでいました。

そこで導入したのがweb社内報です。導入後、ある店舗の店長が改善アイデアを連載形式で共有するようになり、その成功事例が全社に広がることで、現場発信による問題改善の動きが加速しました。

ガスパル

株式会社ガスパルは、LPガス事業や都市ガス事業を中心に展開しています。経営理念である「先保後利(せんぽこうり)」には、「お客様のためにまず保安を最優先にし、最上級の保安とサービスを提供することで、利益は後からついてくる」という考え方が込められています。この理念の達成には、顧客へのクレド(約束)を守って実践していく、従業員の働きがい向上が重要だと考えました。

そこで同社は、働きがいの向上には、会社と従業員の目線を一致させ、拠点や職種間の情報共有を促進するためのコミュニケーション活性化が必要だとし、web社内報を用いた施策や、クレドを体現した社員の表彰などに取り組んでいます。

中でもweb社内報は、従業員の会社理解を深め、組織の一体感を醸成するなど、働きがいのある職場づくりに貢献しています。

ロック・フィールド

株式会社ロック・フィールドは、全国に約300店舗の惣菜店を展開しています。製造拠点と販売店舗が全国各地に点在していることから、部門間の理解不足が課題となっていました。

この状況を解消するため、同社はweb社内報を活用。製造部門が持つ製品へのこだわりや、販売現場でのお客様の声を記事として発信することで、部門間の相互理解を促進しました。

その結果、製造部門と販売部門が一体となった商品提供体制が実現。全国どの店舗でも高い店頭品質を維持できるようになりました。

顧客満足度向上のための従業員エンゲージメント施策にourly

小売業などのサービス業では、多店舗を抱える組織構造から、本部から店舗、店舗から店舗への情報共有が進まないケースがあります。それにより理念が浸透しづらかったり、ナレッジが共有されなかったりという問題が発生しやすくなっています。

web社内報ourlyは、拠点間のコミュニケーションの促進や企業理念の浸透などに効果的なツールです。

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

ourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援と詳細な分析、洗練されたコンテンツ配信から、効率的な理念浸透や文化醸成を実現します。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」「理念浸透・文化醸成を通して組織改善したい」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

まとめ:顧客満足度向上は、全社で取り組むべき経営戦略である

本記事では、持続的な顧客満足度向上を実現するための戦略的アプローチについて解説しました。

顧客満足度の向上は、単なる現場の課題に留まらず、企業の成長を左右する経営戦略そのものです。成功の鍵は、割引キャンペーンやマニュアル改訂といった表面的な施策ではなく、その土台となる「従業員エンゲージメント」の向上にあります。

エンゲージメントの高い従業員が自発的に生み出す質の高いサービスこそが、顧客の期待を超える感動体験を創出し、本質的な顧客満足度とロイヤルティを育みます。

本記事で解説した戦略の第一歩は、自社の「従業員」の状態を客観的に把握することです。まずは自社の従業員エンゲージメントがどのような状態にあるのかを可視化し、課題を特定することから始めてみてはいかがでしょうか。