社内報/Web社内報の成功事例10選|成功するポイントとは?

本記事では、企業の何が課題で、社内報・Web社内報をどのように活用し、どんな効果が出たのかを要約してお伝えします。社内報・Web社内報の成功事例から、社内報を活用するメリットや、社内報を成功させるポイントを解説します。

「Web社内報を導入検討中だが、うまくいくだろうか?」「社内報を運用しているが、思ったような成果が出ない…」といった方はぜひご覧ください。

社内報・Web社内報のメリットと成功事例10選

運用コスト軽減:工数が3分の1になった事例

課題:紙社内報のWeb化

効果:運用工数は体感1/3に。記事公開の頻度が年間3回から約1ヶ月で8記事へと増加。

方法:フォント選定やデザイン調整の工程を、Web社内報の導入で解決。

金属技研株式会社では、紙社内報からWeb社内報に切り替えたことにより、社内報運用にかかる工数が3分の1に軽減しました。工数が減ったことで記事公開の頻度も増えて、より素早く情報を共有できるようになったそうです。

情報共有の効率化:マネジメント業務の改善

課題:管理職と従業員間のコミュニケーション・情報共有のリアルタイム性

効果:業務連絡に関する問い合わせ対応の減少

方法:アプリ対応のWeb社内報の導入により、従業員が手元で情報にアクセスできる環境を構築

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンターでは、情報共有の媒体を紙の回覧からWeb社内報に切り替えました。管理職の業務であった、期限が近づいた申請のアナウンスやリマインドをひとつの媒体でできるようになり、問い合わせ数が減少し、社内でもポジティブな声が上がっているとのことです。

ノウハウ共有促進:コンペの勝率が上がった事例

課題:ビジョンの自分ごと化・全従業員の提案力を培うためのノウハウ共有

効果:コンペ関連の記事が導入後1年で0本から10本に増加・自発的なノウハウ共有

方法:アプリ対応のWeb社内報の導入により、従業員が手元で情報にアクセスできる環境を構築

GMO NIKKO株式会社は「Surprising Partner」というビジョンを掲げ、全従業員が「期待値を超えるパートナー」であり続けることを自分ごと化し、理解し、行動できるようになってほしいという思いでWeb社内報を活用しています。社内報を運用する中でビジョンの浸透と自分ごと化が進み、「期待値を超える」ためにノウハウを共有する動きが自発的に生まれたといいます。

コミュニケーション促進:リモート環境での事例

課題:コロナ禍における社員とのカジュアルな交流の確保

効果:社内報が上下関係なく楽しんで自己開示できる場として機能している

方法:投稿やリアクションのしやすさ、プロフィール機能の充実度を重視したWeb社内報ツールの選定・導入

住商ビルマネージメント株式会社は、コロナ禍におけるコミュニケーションの減少に対する打ち手としてWeb社内報を導入しました。投稿やリアクションのしやすさ、プロフィール機能の充実度など、「自由さ」「楽しさ」を軸に施策を検討し、ourlyの導入に至ったといいます。

コミュニケーション活性化:部署を超えた相互理解

課題:社内の相互理解の促進

効果:社内コミュニケーションの活性化・帰属意識の高まり

方法:社内報運用メンバーを、部署横断的に集めて社内の横の理解を促進・「人」に焦点をあてた記事の公開

30年間紙の社内報を発行し続けている赤城乳業株式会社では、部署ごとの人と業務の紹介など、従業員が会社や同僚との関わりを感じるような内容の記事を発信しています。30年間の運用で、社内報によって社内コミュニケーションが活性化し、会社として売上が過去最大になった要因の1つになっていると感じているとのことです。

エンゲージメント向上:離職率が約20%下がった事例

課題:従業員サーベイにおける経営陣への信頼のスコアの向上

効果:従業員サーベイは40.9→64.8へ上昇・離職率は30%→10%前後に変化

方法:サーベイで届いた意見に社内報上で返答。部署ごとにに閲覧率を分析し、閲覧率の低い人に向けた施策を実行

社内報の活用によりエンゲージメントの向上を果たした株式会社ペンシルの事例です。代表取締役社長CEO 倉橋様は、Web社内報を「経営における最も重要なツール」「経営者が誰よりも本気で取り組むべきもの」と評価しています。

エンゲージメント向上:一方的な情報共有を変えた事例

課題:一方通行な情報発信

効果:従業員満足度と社内報の閲覧率に相関が見えた

方法:分析機能が充実したWeb社内報を導入し、実際に社員に読まれている記事内容を分析

大垣共立銀行で従来運用されていた社内報では、会社側が伝えたい情報を一方的に伝えるだけで受け手側の反応がわかりにくいという課題がありました。そこで、受け手の反応が分かるリアクション機能や、リアクションや閲覧状況の分析機能があるourlyを導入し、一方的な情報共有に終止符を打ちました。

企業カルチャーの醸成:社内報がカルチャーの教科書に

課題:組織の拡大に伴う、カルチャーの維持・浸透

効果:社内報が、カルチャーやマインド教育のツールになっている

方法:大切にしたいカルチャーや考え方をもとに作られたコンテンツ(漫画や対談企画)の発信・継続的な記事の発信

株式会社Cygamesは、組織の拡大に伴ってカルチャーを発信・蓄積する場を作るためにWeb社内報を自社で作成しました。社内報が「読んで当たり前」の存在になるよう決まった日時に記事を公開し続けたり、発信する内容がカルチャーと一致しているかを社長が必ず確認したりと徹底的な運用をおこなっています。

カルチャー浸透:若手がカルチャーを言語化している事例

課題:カルチャー浸透・ノウハウ蓄積

効果:社員が自分の言葉でカルチャーを語る機会の創出・蓄積

方法:新卒1年目や2年目の若手社員に運用を依頼・「自社はどんな組織か?」をテーマにした記事の発信

株式会社リブ・コンサルティングでは、社内報を若手に任せることで「自分の考えるリブ」をより深く考え、言語化できる機会を持つ機会を作っています。Web社内報を活用して発信することで、より従業員の目に映る機会も増えたとのことです。

経営理念の浸透:社員が経営陣の想いを自分ごと化した事例

課題:経営理念の刷新と浸透

効果:これまでは声の届かなかった層にも、社長の想いやビジョンが届く

同僚と「あの記事読んだ?」と話題になることも

方法:社長のフォーマルな発信と編集部員のカジュアルな企画の両輪での運用・理念と合致している社員の表彰共有

シコー株式会社では、Web社内報での情報共有に切り替えたことで、「読みたいものを、自分のタイミングで簡単に読める」ようになったとの声が上がっています。ビジョンや行動指針の浸透には繰り返し発信することが不可欠であるため、Web社内報によって繰り返し発信・閲覧できる状態を作ることが重要です。

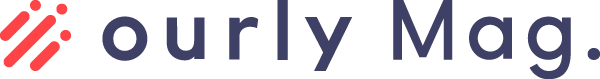

社内報で組織の課題を解決するならourly

社内コミュニケーションの活性化や、理念浸透を促進させることを得意とする社内報ツールです。

記事に対するコメント・リアクション機能があり、情報共有が双方向のコミュニケーションになるよう活用することができます。

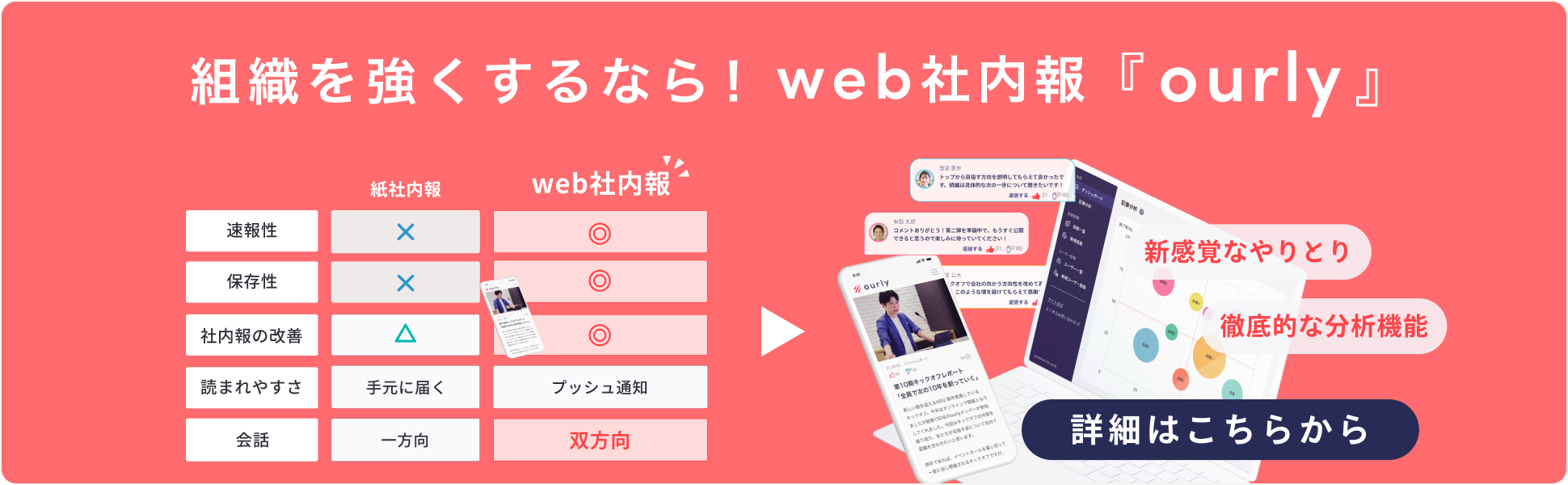

分析機能が充実しており、社員が記事をどれくらい読んでいるのかを確認し、社員に情報を浸透させるための施策を検討することが可能です。

URL:ourly:従業員の目線が揃うインナーメディア・プラットフォーム

社内報を成功させるために必要なこと

社内報の目的を明確にする

社内報を成功させたい場合には、目的が明確になっているかをまず確認しましょう。社内報の運用が上手くいかないときは、「社内報を発行する」ことが目的になっていて必要な施策が実行できていないケースがあります。

「社内コミュニケーションを活性化し、イノベーションを起こしたい…」

「エンゲージメントを向上させて、離職率を下げたい…」

など、「組織をどうしたいか」によって、社内報の運用方法や目標設定も変わります。まずは目的を言語化するところから始めましょう。

といっても、いきなり目的を言語化するのは難しいことです。ourlyではお客様の組織課題をヒアリングをし、目的を一緒に整理することも可能です。こちらからお気軽にご相談ください。

目的に合う運用方法を選ぶ

目的が明確になったら、目的を達成するために必要なことを分解し、どんな方法であれば目的が達成できるかまで具体的に考えていきましょう。

たとえば理念の浸透を目的とする場合は、繰り返し発信することや従業員に読んでもらうことが重要であるため、発信するまでの工数が少ないWeb社内報や、気軽に読める社内報アプリを選ぶのが良いでしょう。

社内報をどう活用すればいいかわからない・目的達成のための施策が正しいか自信がない、といった不安があれば、こちらからお気軽にご相談ください。

目的別 おすすめWeb社内報ツール3選

ourly:コンサルティング×独自分析で組織課題を解決

ourlyは株式会社ビットエーが提供する、全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、どのweb社内報よりも豊富な分析機能が特徴的です。

豊富な分析機能によって、web社内報としてだけでなく、組織課題や従業員の企業関心度を可視化するツールとして使えることが魅力的となっています。

特に社内報は発行しているものの、

- なんとなく運用している

- 組織状態がどの程度改善したかわからない

- 会社のメッセージが従業員どの程度届いているのか分からない

という方におすすめのツールです。

以下のフォームから、サービス資料をダウンロードいただけます。

また、好評のサポート体制も含めて、無料トライアルも行っております。詳しくは以下のボタンからご確認ください。

ザ社内報

公式HPはこちら

ザ社内報は、導入事例500超のCMS「clipkit」のweb社内報に特化したツールです。直感的で誰でも簡単に使うことができ、ブログのようにスムーズに作成できます。比較的安価な値段で導入できるのも、大きなメリットでしょう。

社内報アプリ

公式HPはこちら

社内報アプリは、社内報専門会社であるウィズワークス株式会社が提供するツールです。社内報のためだけのアプリがある点が、大きな特徴と言えるでしょう。9種類ものテンプレートやプッシュ通知など、他の社内報ツールにはない機能も魅力的です。

その他のweb社内報ツールに関しては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

社内報担当者必見!社内報のネタ131選

社内報の運用で、ネタ切れに悩まされている方も多いのではないでしょうか。読まれる社内報にするために、従業員の興味のあるネタを探すことは重要です。

ourlyではネタの生み出し方や、社内報のKPI設定の方法など、運用に関するお悩みを解決する資料を提供しています。

社内報に関するお悩み相談はourlyまで【相談実績年間1,000件以上】

ourlyではお客様の組織課題をヒアリングをしております。お力になれる場合には、企業様ごとにカスタマイズしたご提案をさせていただいております。検討時期がまだ先でも全く問題ございませんので、こちらからぜひ貴社の組織課題を聞かせてください。我々が持つ知見を少しでもお伝えして貴社のお役に立てればと思います。