社内報とは?目的や種類別メリット・成功事例5選を紹介!

社内報は、企業と従業員間のコミュニケーション手段として日本企業に古くから取り入れられている手法のひとつです。コロナを経て人材の流動化が激しくなるなかで「自社に愛着を持ってもらう」「自社の魅力を知ってもらう」といったように社内報を通じて従業員エンゲージメントを向上させる取り組みがより注目されています。

ourly株式会社は、インナーコミュニケーションを活性化を支援するweb社内報「ourly」の提供を通じて数多くの企業様の社内報運営を支援してまいりました。その経験をもとに、この記事では社内報の全体像を解説しつつ、社内報の制作方法・成功のポイントなどを網羅的に解説いたします。

社内報の自社導入に悩んでいる方や、社内報担当になったけれど何をしたらいいのか分からない方などはぜひご覧ください。

社内報とは?

社内報とは会社の考えや理念、従業員の情報など社内のあらゆる情報を共有する手段の1つです。

コロナ禍以前は冊子で印刷して配布するケースが多かったですが、コロナウイルスの影響によるリモートワークの推奨などで紙冊子を配布することが難しくなりました。そのため紙ではなくWebの社内報を活用して情報を発信する企業も増えてきています。

共有する情報は会社によってさまざまです。会社の考えや理念といった会社全体の情報を発信する企業もあれば、社員紹介といった従業員の情報を多く発信する企業もあります。社内報によって会社をどのような状態にしたいのか?という目的から運用方法や内容を考えることが重要です。

社内報の目的3点

弊社は、Web社内報の導入を検討されている企業様より、年間1,000件以上のご相談を受けています。ヒアリングにて多くの企業様が挙げている社内報の主な目的を紹介します。

理念浸透・文化醸成

社内報を通じて、社員の自社理解や企業の理念浸透、文化の醸成をおこなうことができます。

理念浸透や文化醸成には、以下の2点が必要です。

・継続的に経営層が発信すること

・社員が理念や文化に常に触れられる状態であること

社内報であればこの2点を満たすことができるため、理念浸透や文化醸成のために社内報を運用するケースがあります。

社員同士の繋がり強化・社内コミュニケーション活性化

社内報を活用して、社員同士の繋がりを生み出したり、相互理解を深めたりすることができます。

社内報で社員紹介や部署紹介を行うことにより、職場でのコミュニケーションが生まれるきっかけを作ることが可能になります。さらに、コメント機能のあるweb社内報であれば、直接顔を合わせる機会のない社員同士でも交流することができるため、社員がどこにいるかにかかわらず社内コミュニケーションを促進させることができます。

情報共有・情報伝達

社内報は、会社から社員へ公式に・一律に情報を発信することができて、情報共有の効率化や社員同士の情報格差を減らすことにつながります。

Web社内報を活用する場合は、さらにリアルタイム性の高い情報共有が実現されますし、紙社内報であれば、自宅に持ち帰ることが可能なため、家族と一緒に社内報を読むことも可能です。

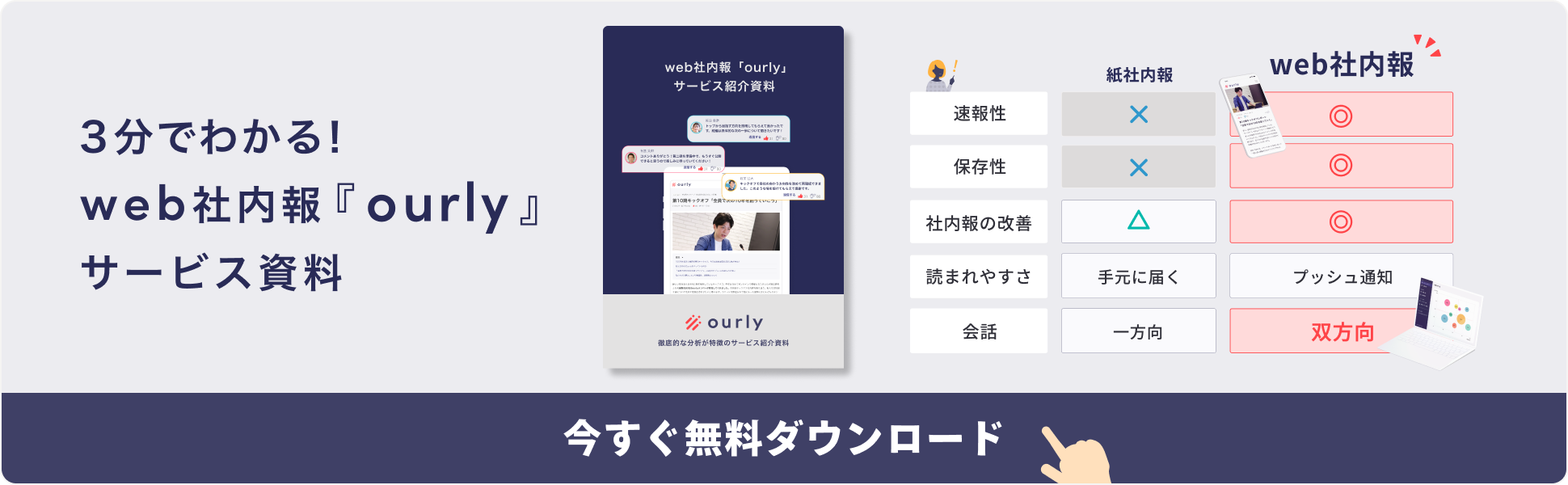

【媒体別】社内報のメリット・デメリット比較

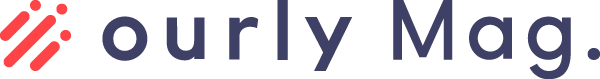

社内報にはweb社内報と紙社内報の2種類があります。紙社内報はある一定の期間にまとめて1冊発行されるのに対し、web社内報は、随時記事が発行されるのが特徴です。ここからは、それぞれのメリットデメリットを紹介します。

| 紙社内報 | web社内報 | |

| メリット | ・家族などにも簡単に共有ができる ・モノとして愛着が湧きやすい ・デザインの幅は無限大 | ・リアルタイムな情報共有が可能 ・発行頻度の制限がない ・データの集積・分析が可能であり、従業員の反応がわかる ・社員の閲覧状況やリアクションをもとに発信内容を改善できる ・過去の情報を見返すことができる |

| デメリット | ・従業員の手元に届くまでに時間がかかる ・発行頻度が限られている ・配送コストがかかる ・従業員の反応がわからない(一方通行のコミュニケーション) ・紙資源の活用により環境に悪影響 | ・デザインレイアウトの制限がある ・閲覧のための機器が必要 ・閲覧制限がかかっている場合、社外での閲覧が困難 |

紙社内報のメリット・デメリット

紙社内報は物理的に冊子を受け取ることができるため、モノとして愛着が湧きやすい点や、社員同士で一緒に見ることができる点、家族などにも簡単に共有ができる点などのメリットがあります。

一方で、運用担当者の負担は大きく、発行までの工数やコストが大きいです。そして何より、「時間とお金をかけて届けている社内報が社員に読まれているのか」「効果があるのか」が判断できない点がデメリットです。また、読み手としても過去の情報にアクセスするのが難しいなどのデメリットがあります。

Web社内報のメリット・デメリット

Web社内報のメリットは、発行までの工数が削減されてスピードが上がる点や、閲覧データを蓄積・分析することで従業員の反応が分かる点が挙げられます。

一方で、デザインレイアウトの制限がある点や、PCやスマホなどの媒体がなければ閲覧できない点がデメリットです。

社内報の作り方・必要なタスク

ここからは、社内報の作り方と、社内報を運用する上で必要なタスクをご紹介します。

紙社内報の場合

紙社内報を作成するまでの工程は、大まかに以下の7工程です。

- 目的・達成指標の設定

- 企画

- 発行スケジュールの策定

- 記事執筆・校正

- デザインの作成(または発注)

- 印刷(または発注)

- 配布

Web社内報の場合

Web社内報を作成するまでの工程は、大まかに以下の6工程です。Web社内報の形態にもよりますが、デザインと印刷の工程が省略され、効果検証まで含まれるのがWeb社内報の特徴です。

- 目的・達成指標の設定

- 企画

- 発行スケジュールの策定

- 記事執筆・校正

- 公開

- 効果検証

社内報の作り方についての詳細はこちら

社内報のネタ131選・ネタを生み出す方法

社内報を運用する上で、悩みのタネとなるのは企画やネタの内容です。本記事では、具体的なネタを紹介するとともに、ネタを生み出し続ける方法についても紹介します。

社内報のネタ131選

こちらの記事では、社内報のネタ・企画を131選紹介しています。本記事では、そのなかから目的別に一部のネタを紹介します。

社員同士や部署間の相互理解を深めるネタ

・他部署紹介

・社員インタビュー

・社長インタビュー

・経営層と管理職・リーダーによる対談企画

仕事の効率化・成果アップにつながるネタ

・ChatGPTの活用方法大全

・仕事での失敗談とアドバイス

・役職者による新入社員のころの経験談

社内のコミュニケーションを引き出す人気ネタ

・会社近くのおすすめランチ

・パパさん・ママさん社員対談

・部活動・イベント報告

・思わぬ共通点のある社員同士の対談企画

企業理念や行動指針を浸透させるネタ

・経営陣のメッセージやインタビュー

・理念に沿った社員の行動や取り組みの紹介

・経営陣の日常やリーダーシップスタイルの紹介

ネタを生み出し続ける方法

「社内報 ネタ」で検索すると、あらゆるネタのアイデアが見つかりますが、「自社にとって必要なネタを考え続ける」力が社内報担当者には必要です。弊社は、「社内報のネタを自力で生み出す方法」を解説した資料を展開しています。ネタを考えるための3ステップを解説していますので、ぜひ見ながら自社に適したネタを一緒に考えましょう。

社内報を成功させるポイント

目的を明確にする

社内報を成功させるために最も重要なのは、「目的を明確にすること」です。社内報には、売上に直結するなどの明確な指標がないため、目的を明らかにしてから始めないと施策が成功しているのかどうかが判断できません。

社内報は成果が可視化しづらく、成功しているのかどうかが判断しにくい施策です。また、社内報を発行することが目的になっていて、何のために運用しているのか分からなくなっているケースもあります。

そのため、「社内報の運用によって会社をどんな状態にしたいのか」を言語化することが成功への第一歩なのです。

目的に合った方法で社内報を運用する

成功させるために次に重要になるのは、目的に合致した方法を選ぶことです。

「社内コミュニケーションを活性化させたい」という目的であれば、コミュニケーションを取る機能があるWeb社内報を使う必要があるでしょう。逆に、「素早い情報共有をする」ことが目的であれば、発行までに時間のかかる紙社内報や、通知機能のないWeb社内報ツールは適しません。

目的を整理したあとに、どのような方法で実現するべきかを検討しましょう。

社内報の成功事例5選

社内報づくりが「カルチャーそのもの」に

赤城乳業株式会社は、30年間以上紙媒体の社内報を発行し続けています。長い間社内報を実施してきたことで、社内報作りに協力すること自体がひとつのカルチャーとして浸透しており、取締役も含めて大半の社員が社内報に対して協力的だといいます。社内報での発信内容と、部署横断的な運用方法により、社内の相互理解が深まっています。

若手による運用でリーダーシップ育成・カルチャー浸透

株式会社リブ・コンサルティングは、1年目・2年目の社員を中心に社内報の運用をおこなっています。若手のリーダーシップ・オーナーシップを育てるとともに、若手社員が「リブってどんな会社なんだろう?どんな組織だろう?」という問いを見つめ、考え、発信する機会を創出しているといいます。運営している社員だけでなく、読み手となる他の社員もカルチャーに触れる機会が増えて、カルチャーの浸透に貢献しています。

拠点や部署を超えたコミュニケーション活性化

シコー株式会社では、社内報を開始したことによって部署や拠点を超えたコミュニケーションや、記事の内容をきっかけとした職場での会話が生まれているといいます。工場や店舗で働く社員が多い業態の会社において、物理的な距離があってもコミュニケーションや相互理解のきっかけとなるのが社内報の強みです。

情報共有の効率化・責任者の負担も軽減

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンターでは、情報共有の媒体としてWeb社内報を活用しています。期限が近づいた申請のアナウンスやリマインドなどの管理職のタスクをひとつの媒体でできるようになった結果、問い合わせ数が減少し、社内でもポジティブな声が上がっているとのことです。

離職率が約30%→10%に減少

株式会社ペンシルでは、社内報の活用によりエンゲージメントの向上・離職率の低下が実現されました。

経営者と社員の双方向的なコミュニケーションの場として社内報を活用したことで、

・従業員サーベイは40.9→64.8へ上昇

・離職率は30%→10%前後に変化

という成果が出ています。代表取締役社長CEO 倉橋様は、Web社内報を「経営における最も重要なツール」「経営者が誰よりも本気で取り組むべきもの」と評価しています。

読まれる社内報なら「ourly」

社内コミュニケーションの活性化や、理念浸透を促進させることを得意とする社内報ツールです。

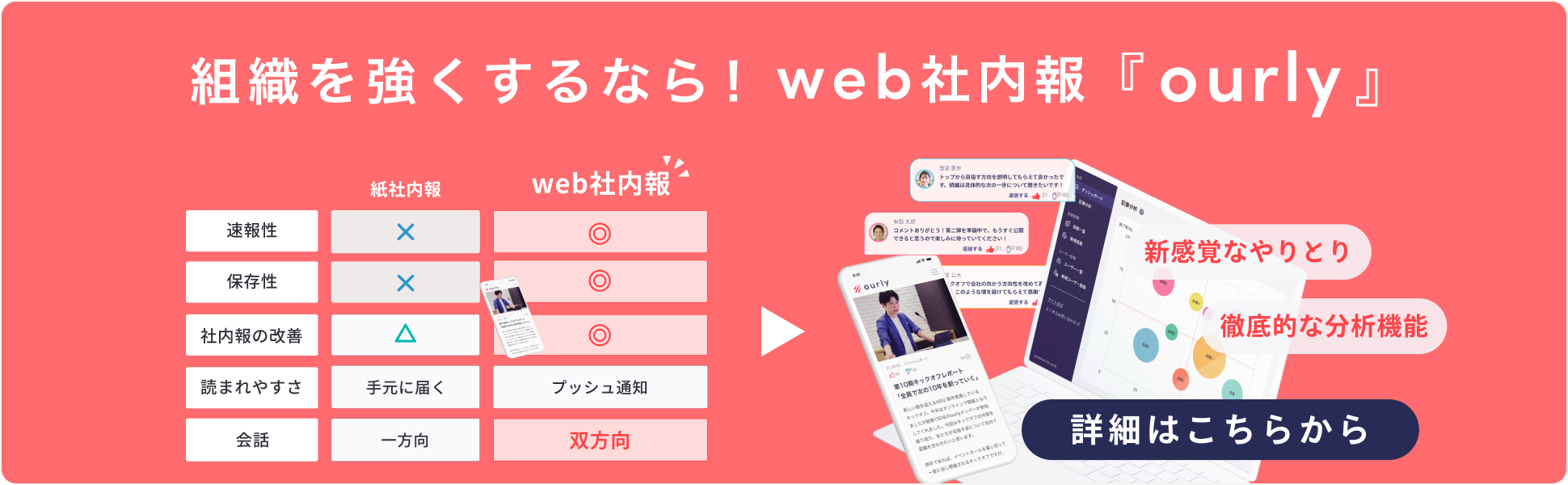

記事に対するコメント・リアクション機能があり、情報共有が双方向のコミュニケーションになるよう活用することができます。

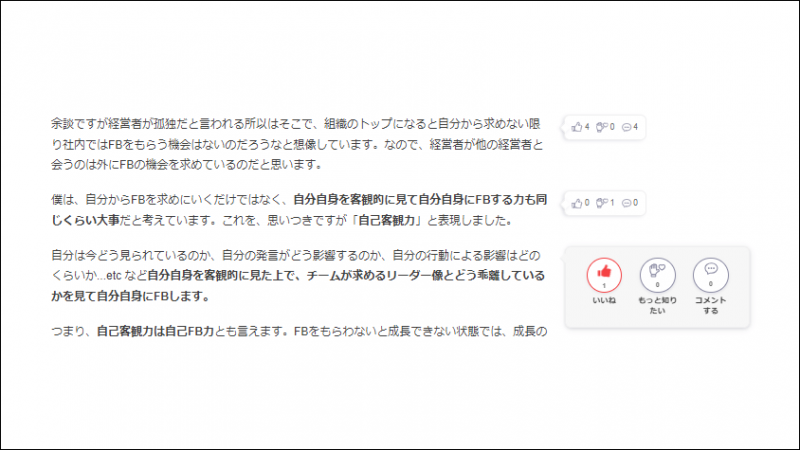

分析機能が充実しており、社員が記事をどれくらい読んでいるのかを確認し、社員に情報を浸透させるための施策を検討することが可能です。

ourly利用企業の支援を通じて蓄積した、豊富なweb社内報の活用事例・運用ノウハウをもとに専門コンサルティングチームが伴走支援。

リリース前には課題ヒアリングを通じて、定性/定量の目標設計を行い、リリース後は分析レポートを用いた定例ミーティングを毎月実施。効果検証と次の施策ディスカッションを行います。

さらに、社内報の記事作成代行や導入時の全社説明会の実施、社員へのライティング研修など、さまざまな支援策を提供しており、継続率は100%です。

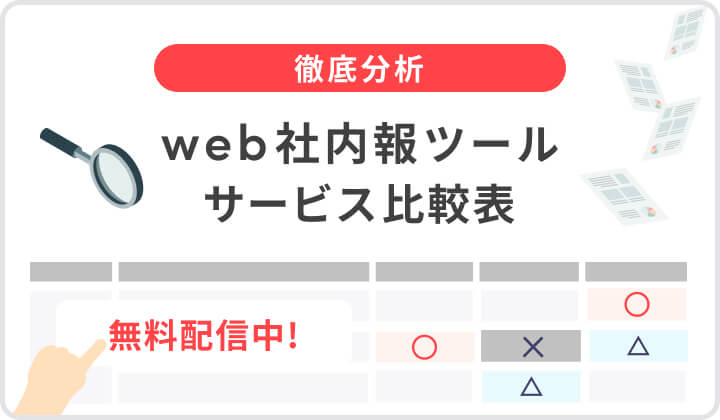

web社内報ツール・サービス比較表

また本メディアでは、web社内報ツールの比較表を作成しました。下記よりダウンロードしていただけます。

社内報担当者必見のセミナー

下記の通り社内報・広報担当者様に役立つセミナーを開催しておりますので、ぜひご参加ください。

- 社内広報で組織は変わる~組織の生産性を最大化するコミュニケーション設計方法とは?

- 社内でイノベーションが加速する!トランザクティブメモリー入門

- 事例に学ぶ!日系製造業が意図的にイノベーションを起こす方法とは?

- 社内報が経営を救う!?組織が変わるペンシル流DX経営の極意

- 企業文化が生み出す競争力 カルチャー・マネジメントを活かした経営戦略

※過去に開催したセミナーでご要望が多いテーマに関しては、第2回も検討させていただいておりますので、ぜひ一度セミナー情報ページをご覧ください。